消失的元大都,给北京留下了中轴线、大运河、胡同、四合院

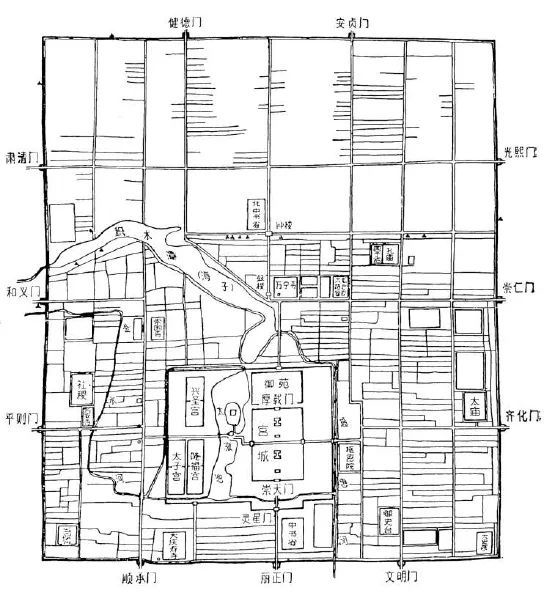

元大都示意图

北京成为全国政治中心始于元代。

公元1267年,元世祖忽必烈决定在原金中都的东北郊、以琼华岛为核心,营建一座新的都城——元大都。马可·波罗在游记里称元大都“美善之极,未可宣言”。

作为中国古代都城的杰作,当时世界的都市之冠,元大都只存在了80余年,但它让后世的明清北京城有了质的飞跃,中轴线、胡同、大运河都是元大都留下的宝贵遗产。

如今,元大都的三分之二面积仍压在北京城下,当考古学家们在此探索时,神秘的元大都在尘土、时光和故事的重重覆盖下,只是偶露峥嵘。

无与伦比“汗八里”

卢沟桥因为震惊中外的“七七事变”而广受关注。在历史上,它成名甚早,而且和意大利人马可·波罗有着不解之缘。

“河上有一座石桥精美绝伦,石桥长三百步,至少八跨步宽。十个壮如山的男人并排走也不显得拥挤。这是座二十四拱桥,坚固无比,总而言之是一件杰作。”因为《马可·波罗行记》中的这段描述,卢沟桥在西方广为人知,也被叫马可·波罗桥。

1275年,威尼斯商人马可·波罗到达了正在建设中的元大都,也就是今天的北京。由于他聪明好学,深受元世祖忽必烈的赏识,因而被安置在宫廷,作为幕僚。侨居中国的17年中,他的大部分岁月都是在元大都中度过的,对大都的历史、掌故以及风土人情等,颇为熟悉和了解。因此,大都见闻占《行记》篇幅的十分之一。

不过,至今没有中方史料证明马可·波罗曾来过元大都,《行记》中的一些描述也错得离谱(卢沟桥应为11孔桥)。于是,在西方和中国,都有人说马可·波罗道听途说,是个吹牛的大骗子。

马可·波罗临终前,神父要他忏悔,承认书中说的全是谎话,但他含着泪说:“上帝知道,我所说的连我看到的一半还不到。”

那个犹如“天方夜谭”的元大都,是不是杜撰的呢?不妨跟着《行记》中的描述,去元大都逛一逛。

“无与伦比”是马可·波罗描述东方最常用的词汇之一。亲眼见证了大都的繁华和皇宫的富丽后,他在《行记》中,对“汗八里”(突厥语,意为皇帝之城)的描述,使人觉得大都宛如“人间仙境”。

“城是如此美丽,布置得如此巧妙,我们竟不能描写它了!”他说,此城位于辽南京城的东北端,从外到内,分别由大都城、皇城、宫城三重城墙,套合而成。大都外城墙为“土墙”,由黄土板筑而成,十分坚实。城墙四周,建有雄伟高大的城门,“形如大宫,壮丽相等”。

对皇城,《行记》记述得更为详尽。皇宫环列于琼华岛(今北海白塔山)和太液池(今北海)的东西两岸。宫殿建筑,堪称奇观,“满涂金银、并绘龙兽、骑士形象及其他数物于其上”。殿顶皆以红黄蓝绿之琉璃瓦铺砌,“光泽灿烂,犹如水晶,致使远处亦能见此宫光辉”。

《行记》特别提到,琼华岛之巅,建有一座宫殿,被青山绿水环抱,构成一幅“美丽堪娱”的人间奇景。马可·波罗虽然未道出这座宫殿的名称,但根据其记载方位,所指应为始建于元毁于明代的广寒殿。

今北海团城玉瓮亭中陈放的“渎山大玉海”,俗称玉瓮,就是当年忽必烈在广寒殿中大宴群臣时使用的酒器。

元大都的街道,同样引起马可·波罗的好奇和赞赏。大都的街道,给人以横平竖直、整齐划一,犹如棋盘的感觉。街道两旁,绿树成荫、华屋巨邸,鳞次栉比,见此情景,他的仰慕之情不能自已:“设计得如此精巧美观,简直非语言能尽述”。

十三世纪中期,当世界上大多数国家还不知道煤为何物时,大都居民已经以煤代薪了,马可·波罗稀罕地称煤块为“黑石头”。“凡是世界上最稀奇最有价值的东西,都会集中在这里。”元大都商贸兴隆、市井繁华,是名副其实的世界化都市,由此可见一斑。

受这本书启发,1492年,哥伦布扬帆远行,他的目的地,就是书里黄金遍地的元大都。最终,哥伦布没能到达,马可·波罗笔下的元大都,也成了西方人心中无从考证的梦幻之城。

在中国,1368年元朝灭亡时的一场大火,让这座曾被描述为黄金铸就的城市,沦为焦土。忽必烈的后代逃回蒙古草原后,曾经的皇宫、御苑、圣殿、寺庙、钟鼓楼、观象台……华丽的建筑几乎全部被摧毁或修改,压在了明清北京城下。

元明清时期,虽然留下了一些关于元大都的文献,但古人对司空见惯的事多不记录,关于元大都的记载多是片断的,有些地方反不如马可·波罗这个外国人时时猎奇,全面生动。

700余年间,元大都逐渐湮灭,留存的文物太少了,古建筑太少了,史料太少了。即使对北京人来说,它也变成了令人将信将疑的神话。

元大都惟一不曾移作他用而保存下来的,是北京三环外一溜长长的土城,这千疮百孔的元大都北城墙,固执地证明着它的存在。

760年前定中轴线

谁来寻找元大都往日的荣光?一位年轻学者被推到了这一领域的前台。

1956年秋,徐苹芳调入中国科学院考古所,从此由书斋走向田野。一有空,他就到清华大学聆听赵正之、莫宗江等教授开设的中国建筑史课,由此与赵正之相识。

1957年5月,赵正之教授作为北京市文化局文物调查研究组负责人,曾率队踏查元大都遗迹,其中就有20多岁的徐苹芳。那时,赵正之一直试图弄清一个问题:举世闻名的元大都是否还活在现存的北京中?

赵正之注意到,北京内城东西长安街以北,街巷横平竖直,这种规整的街道布局,究竟是明清时期形成的,还是在更早的元大都时期形成的?经过文献研究,现场踏勘,赵正之认为,东西长安街以北的街道基本上是元大都的旧街。

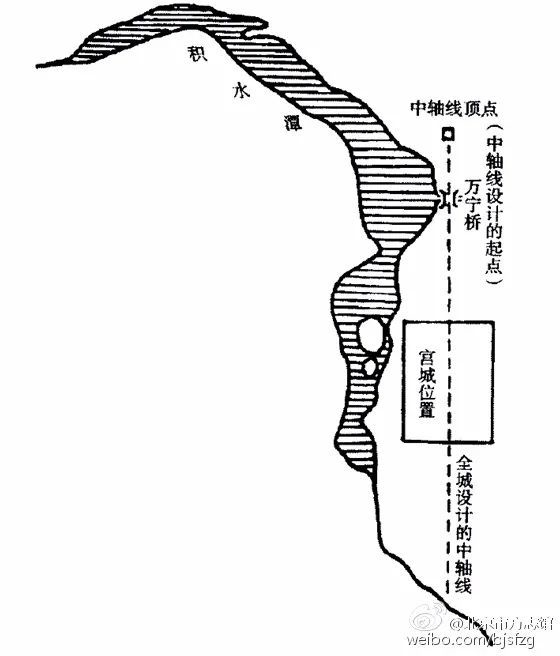

他还提出:元大都的中轴线即明清北京城的中轴线。在北京城市史研究上,这是一次重大突破,也一个非常有争议的观点。

众所周知,从北京的南二环至北二环,有一组纵跨南北、横亘中央的“大建筑群”,从南端的永定门城楼开始,一路向北,依次排列着正阳门、天安门、紫禁城、景山、鼓楼、钟楼等几十座平均年龄500余年的元明清建筑,纵深总长7.8公里。目前正在“申遗”的,就是这条“中轴线”。

虽然有点匪夷所思,但这条中轴线与明清北京城的几何中线并不重合。

明清北京城与北京二环围合的区域基本吻合。打开任意一张北京地图,量一下天安门到建国门、复兴门的距离,便会发现,西二环到天安门的距离大于东二环到天安门的距离。也就是说,北京的几何轴线,在“中轴线”以西,为今天的旧鼓楼大街一线。

两条轴线的出现,引发了后世很多争论,其中一个话题便是史学界、考古界争论不休的:“元大内”也就是元代的宫城,修在哪条轴线上?

一种观点是,“元大内”以及大都的核心建筑群,建在旧鼓楼大街一线上,也就是北京城的几何轴线上。

清乾隆时期的《日下旧闻考》、近代朱偰的《元大都宫殿图考》、侯仁之的《北平历史地理》等,均支持此观点。其论据来源于《春明梦余录》,该书记载,明永乐十五年,在旧宫殿东边一里的位置,建造了新的宫殿。

赵正之对《春明梦余录》中的这句话做了进一步分析。大意是:很多人都认为“旧宫”指的是“元大内”,但在明永乐十五年修建紫禁城时,元大内早已拆除,所以旧宫不是指大内,而是指朱棣未上位时的“燕王府”。

赵正之还推论说,假设元代的中轴线在旧鼓楼大街沿线,那么由此向南延伸,正经过中山公园的五色土,而五色土南侧有一片古树林,其中很多古柏直径都在2米左右,应为金元时期种植。如果中轴线在此,那么,这些古柏会将中轴上的千步廊阻断,因此元大都中轴线不在这个位置。

赵正之断定“元大都中轴线即明清中轴线,二者相沿未变”。此观点刚提出来,就被戴上了“大都中轴无用论”的帽子。

1960年1月14日,梁思成在工作笔记中记录了学生赵正之的发言,同时记下了学生莫宗江的感叹:“‘没有考虑’许多东西。完全从文献出发。”他还说出了自己心中的不平:“大都中轴无用,想不通。”

1962年,赵正之患肺癌,无力写出他的研究成果。在考古大家宿白的建议下,徐苹芳每周到医院一次,记录赵正之的口述,历时两月。“他说话,声音都哑了,”徐苹芳先生曾向《城记》作者王军回忆,“他也实在没力气了,秋天就故去了。”

谈及自己对北京城的研究,徐苹芳一再强调,他的研究是在赵正之基础上完成的,“只有赵正之先生的文章出来后,我才能讲元大都的事儿”。

1966年,徐苹芳记录整理的赵正之遗著《元大都平面规划复原的研究》,本应在《考古学报》上面世,杂志都印出来了,还没来得及装订,便被当废纸处理了,直到1979年“文革”结束,才在《科技史文集》第二辑中得以发表。

虽然赵正之的遗著迟迟不能发表,但他提出的问题和引发的争议,一直萦绕在徐苹芳心中。怎么去证明赵先生的观点呢?答案看似简单,文献不能解决的问题,就通过考古去寻找证据。但麻烦的是,元大都,用专业术语讲,叫“古今重叠型城市”,并无发掘先例。

元代的中轴线遗存,唯一可寻的,就是今天地安门北的万宁桥。侯仁之考证,万宁桥是元大都的设计起点。

胡同保留着大都肌理

此前,对古城遗址的发掘,一般都位于乡村旷野,可大开挖,做大规模的揭露。但元大都的情况太特殊了,它有三分之二的面积压在北京城下,不可大开挖。

对古今重叠型城市进行考古,必须找寻一种新的方法,这对于中国城市考古学而言,意义太重大了。如果找不到适合的方法,就等于将很多有叠压关系的历史名城的考古放弃了,而唐宋以后城市往往都是古今叠压,都有这个问题。

元大都虽然棘手,但让徐苹芳感到幸运的是,它不是完全重叠的。元大都北部约三分之一的部分,在明初废弃后,变为郊野,直到20世纪50年代,北二环外大部分土地仍为农田菜地,“一个楼都没有”,这给考古保存了很好的场地。

1964年,由中科院考古所和北京市文物工作队(现北京市文研所)联合组建的“元大都考古队”成立,当年不到30岁、日后成为中国考古学会理事长的徐苹芳担任队长。面对二环外的荒郊旷野,他该从哪里入手呢?

当时,北京城内街道的分布,基本是在南北向主干大道的东西两侧,等距离地平行排列着胡同。东西向平行的胡同,作为主干大道通往居住区的交通网络,快捷便利;胡同路北的四合院,向阳背风,少有噪音。

徐苹芳意识到,“(古代的建设能力)要彻底改造原城市中的街道系统是十分困难的,一般都是沿用旧城街道,明清可能也是如此”。

为了证明北京仍保留着元代的城市肌理,他率领的考古队首先在明清北京城的北城外(北二环外)、元大都土城墙内的东北部,即元安贞门(今北土城小关)南北大街以东、元光熙门(今和平里东)东西大街以北的范围内,用洛阳铲钻探元大都的街道遗迹。

蒋忠义是当年的考古队员,他说,幸亏元大都是在旧城(金中都)外平地拔起的新城,通过洛阳铲带出的土层,很容易判断哪里是路,哪里是建筑。“元代土层就在地表以下一米多,如果提上来的土如同苏式月饼皮,是一层层薄薄的小碎层,这种土即路土,说明这里就是元代的胡同。”

“一米一个孔,足足钻探了三年。”这样的钻探工作,从二环外延续到北土城城墙,挖出22条已经埋入地下的胡同,胡同之间的距离为79米。而在北京内城的朝阳门(元齐化门)至东直门(元崇仁门)之间,也从南向北排列着几乎一模一样的22条胡同。

全面的考古钻探,加上多方考证,考古队基本上弄清了元大都街道的布局:九纵九横的大街构成元大都的主干道,全城应有东西向胡同88条,彻底改变了唐长安城的方块里坊制街道系统,是开放式的街巷。

“元大都模仿宋的汴梁城,采取了新的模式。”蒋忠义说,没有坊墙的开放式街巷是大都最重要的特征,两种不同布局形式的城市规划,代表着中国社会历史的两个阶段。

“一个城市的街道规划布局,犹如一个人的骨骼”,本着这一思想,徐苹芳在弄清街道布局后,又对阻断街巷的一个个“框子”,也就是大建筑群的边框,加以整合分析,从而论证复原出了元大都的平面布局。

“后来我们发掘扬州城,基本按照徐先生的路子进行。如果徐先生还在世,假以时日,完全可以形成一套城址考古学体系。”蒋忠义有点遗憾地说。

备受争议的元中轴问题,徐苹芳也从道路入手,找到了解密的钥匙。

在《考古》杂志上,他发表了非常可靠的证据:经过钻探,在景山以北发现的一段南北向道路遗迹,宽达28米,即是中轴线上大道的一部分。这说明,“元大都全城的中轴线,也就是明清北京城的中轴线”。

单士元在《故宫史话》中,提到考古队1964年对故宫进行的钻探:“在文华殿和武英殿取出的土方证明,在两殿的东西平行线上应是元代皇宫的金水河,从景山和地安门桥等地所得资料证明,‘元大内’的中轴线就是明紫禁城的中轴线。”

综合来看,支持“元大内建在旧鼓楼大街一线上”的著作成稿时期较早,依靠的是古籍文献上的“一言半语”。而支持“元大内建在明紫禁城中轴线上”的学者的论证多在考古队成立后,证据是经过科学地勘察、测量、计算得出的。

《周礼》中的理想都城

连街道都追求完美的元大都,为什么没把皇宫建在几何中线上呢?这还要从元大都的营建说起。

1215年,蒙古骑兵攻陷金中都,并将其劫掠一空、付之一炬。1260年,忽必烈意欲迁都燕京,但金中都因种种条件“不符合要求”,最关键的是,千年来北京最重要的水源地——莲花池,水势已越来越弱,成了涓涓细流。

一座全新的都城,必须符合蒙古人“逐水而居”的理念。于是,金中都东北方向的大片水域就成了首选之地。以金朝离宫大宁宫为中心的城市,成了帝国的心脏。这个心脏从那时起,直到今天已经将近800年,几乎再未改变。

元帝国是超级帝国,这样一个国家的首都,建设团队自然非常国际化。主持工程和负责规划的是汉族大臣刘秉忠,另有蒙古人野速不花,女真人高觹(xī)、色目人也黑迭儿共同参与设计和统筹。

作为元大都的总设计师,刘秉忠的个人经历很不一般,他是大儒,也当过道士,做过和尚。元大都在设计上,将传统汉文化的精髓,诸如易经、周礼、“天地人”等理念融入其中,而“天子居中”则是众多礼法规制中最为基本的,势必成为这位总设计师考虑的首要因素。

为此,刘秉忠首先在大片水域的最东边画了一道南北轴线,宫城以此为轴,又在轴线上建中心台,以此为几何中心,向东西南北各方向进行城建的尺度控制。虽然在此之前,中国古代城市建设中也有类似的方式,但元大都的精密程度,无疑是跨时代的。

有学者发现,当时的城市建设中,已经刻意纠正了地磁偏角。地磁偏角是古代磁罗盘南北极和地理南北极的微小偏角,元代人不但发现而且纠正了。在城市具体的布局中,他们还测设了基线和水准点。其实就是把严密的规划图在地形复杂的场地内放线,进而实现。

虽然从统治者到主要设计人员,汉人都不占多数,但元大都却表现出惊人的中原特征。《周礼·考工记》曾描绘过理想首都的面貌,里面写道:“匠人营国,方九里,旁三门。国中九经九纬,经涂九轨,左祖右社,面朝后市。”

大意是,工匠建造首都,九里见方。每边开三座城门,都城中有九条南北大道、九条东西大道,每条大道可容九辆车并行。宗庙要放在东面,祭祀土地的社稷坛要放在西面。宫殿的朝堂部分要在南面,市场设在北面。

北京古都学会会长王岗十分感慨地说:“源于周、成书于汉的《周礼》,在中国古代典章制度中备受尊崇,但在元代之前,中国没有一座都城真的按照《考工记》的布局要求来建造。但蒙古人下令建造的大都,却基本实现了这个几千年来的城市理想。”

新建的大都,平面呈长方形,周长28.6公里,面积约50平方公里,是金中都的2.5倍,比“方九里”大出很多,但城市的东、南、西三面,都按照《考工记》的描述,各开了三座城门。北面虽然出于风水考虑,改成了两门,但仍然呈对称布置。大都内道路通达宽阔,绝大多数都符合“经纬”之制。

大都的宫殿、主要衙署集中在城市南部,从城市的正南门至中心台一线,巍峨宏丽,堪称大国气象,对应着《考工记》的“面朝”。皇城的北面,是一个叫积水潭的大湖(包括今什刹海和积水潭,但面积更大)。这里是京杭大运河的终点,周边码头众多,市场林立。这就是所谓的“后市”。

太庙设置在城市东面的齐化门内,社稷坛安置在西面的平则门内,正好是“左祖右社”。至此,《周礼》对理想都城的描述,几乎都一一实现。

“皇帝居住的皇城则承载着草原民族的理想。”王岗说,皇城以太液池为中心,池的两侧布置了四座宫殿和一座御苑,一圈萧墙将它们围起。皇城之内,把宫殿与园林的两大皇家功能区融为一体,把壮阔的自然山水存续在都市中心,这都是草原文明的体现。

作为一个科学规划并严密施工的城市,元大都却有一个显而易见的“闪失”——中心台并没有在城市的几何中心点上。这是为什么呢?

史料记载,当时元大都的施工顺序为:先营建宫城,后筑造皇城及大都的城墙。宫城部分施工即将结束,大都城墙施工开始时,才发现东侧城墙地基松软、不宜施工,只好修改方案,进行“西移”。

此时宫城营建已近尾声、无法跟随修改,况且整座宫城的西侧即是太液池,西移也没什么余地。最终,大都东墙建在了设计位置以西200余米的地方,致使整个大都的几何轴线随之西移了129米。

大都东墙的西移,导致元大内被阴差阳错的置于“非中心”位置上,这应该是刘秉忠始料未及的。在宫城竣工这一年(1274年),刘秉忠无疾而终。不知是不是他的主意,设计者们只得将计就计,寻求破解之法。

这一年,齐政楼(元代鼓楼)建于城市的几何中心点上,在中心台的位置则建起了标志性的中心阁(今鼓楼北)。于是,元大都有了两条轴线:北城,在城市的几何轴线上建钟鼓楼;南城,中心阁向南延伸串联起大都的御苑、大内和丽正门。

元大内不居中,也影响了后世的明清两朝,以紫禁城为主的一系列皇家建筑,皆在这条不居中的轴线之上。永乐年间,钟楼、鼓楼挪到中心阁旧址的一前一后,中轴线向南延伸至永定门,形成了我们今天所见的中轴线。

元代的中轴遗存,唯一可寻的,就是今天地安门北的万宁桥。它跨在什刹海流入玉河的河口处,曾是元代大运河漕运中的最后一道闸。

中国著名历史地理学家侯仁之提出,元大都的规划设计时,在今万宁桥的地方,紧挨什刹海的东岸,确定了一条自北而南的中轴线。可以说,万宁桥就是元大都的设计起点。

20世纪七八十年代,万宁桥逐渐破败,河道湮废。侯仁之在多个场合讲,这座桥是元大都规划的起点,没有它就没有今天的北京城,并力主修缮,恢复河道景观。

2000年,整修中轴线上的基点时,重修万宁桥,意外地在桥下挖出了六只龙身龙爪的镇水石兽,都是元通惠河旧物。那年,侯仁之的90岁生日就是在万宁桥上过的。

在万宁桥东,卧地巨石上有徐苹芳亲题的“通惠河玉河遗址”。玉河,在元代曾是通惠河的一段。中国大运河获准列入世界文化遗产名录,北京市共有两处河道和两处遗产点入选申报名单。其中,河道就有玉河故道,万宁桥、东不压桥两个遗产点的位置也在玉河故道上。

为了再造玉河,2007年7月22日下午,86岁的谢辰生偕同79岁的徐苹芳,顶着烈日,赶到北京市御河改造工程指挥部,规劝对方不要进行大规模的拆建改造,使对方深受感动,认真向上级作了汇报,改造计划终于得到修改。

元代院落里的生活细节

元大都元代居住遗址发掘现场

数百年来,元大都一直隐藏得很深。但在最近这50多年间,我们曾有几次机会离这个传奇非常近。

1958年冬,人民大会堂以惊人的速度施工。一天,在大会堂西南角,青年突击队挖出了几块鹅卵石。最初谁也没在意,不料挖出的石头越来越多,随后,一条古老的河道显现在大家面前。

古河道不仅影响了施工,也是安全隐患,侯仁之被点名做水系研究。在汇报工作时,侯仁之顺势提出要编制北京历史地图集,周恩来总理托北京市副市长万里带话,对此表示支持,这才有了1986年出版的《北京历史地图集》。

“1965年,广场工地发掘的文物在教委地下室办了个展览,只有司局级以上的干部才能参观,但是‘文革’开始后,这些珍贵的资料都不知去向了。”42年后,国家大剧院施工时,侯仁之的学生岳升阳继续了老师的研究,他发现这一带有金代早期金口河、元初金口河、元末金口新河的故道。

原来,在元大都建设过程中,为了把从西山开采的木材和石料运到工地,同时兼顾漕运补水,忽必烈采纳了水监郭守敬的建议,重开金口河,引永定河水进京,利用了35年。

北京地铁二号线工程,使考古队有机会“大开膛”发掘元大都。当时的考古队分成两组,一组在城东作业,另一组在城西。

“没有礼拜天,没有节假日。”徐苹芳骑着自行车两头跑,到了中午,他就在路边找个茶馆,泡壶茶,从包里掏出火烧,就着茶水吃,既能填饱肚子,又能歇歇脚。

1965年秋,西直门内,工人们正在拆除明清北京的北城墙。在已拆成平地的城墙基础下,发现了瓦片、地砖和残破的窗框。考古队员们小心地揭开被明代城墙覆盖了700年的地层,一片建筑遗址显露出来,总面积近2000平方米,这就是在元大都考古中的重要发现之一——后英房遗址。

后英房居址鸟瞰图

后英房遗址,是一座元代豪宅的一部分,被压在明代城墙下的,恰好是一座前轩后厦的正房,和一座如今非常少见的“工字厅”。

这些建筑已体现出后世四合院的很多特征,它们建在高大的台基上,地面全部铺砖,且都采用了“磨砖对缝”的作法。很多房间都做了三面火炕,这些炕不高,只有30cm左右,与其说是火炕不如说是一圈地暖。房屋里还有雕琢精致的木隔扇,连火炕都围有精美的装饰木板。

木隔扇

这次发现只是一个开始,1965年至1974年间,考古队在北城墙一线挖出十来个元代居住遗址。一座座压在北城墙下的房屋,就像被定格在明城墙中的琥珀,留下了元大都生活的种种细节。

散落的围棋子

紫金石砚台

“后英房的主人显然非富即贵,他仓皇而逃,地面上散落着222颗由红白玛瑙磨制的围棋子;一块墨迹犹存的砚台摔成了八瓣,砚台上的刻字说,苏东坡本想用这块砚台陪葬,后来被米芾收藏了;发掘出来的日用器物,元青花葵盘几近透明;一件螺钿平脱的漆盘,用五光十色的贝壳镶嵌成一幅‘广寒宫图’,制作极为精美;在清理东跨院北房地面砖的时候,发现有贴在砖上的纸张墨迹,纸已经腐朽,而砖上的字依稀看到‘娘的宠儿’怎的怎的,应该是元曲词句。”

“在雍和宫后,有一上层官僚宅邸,房间内出土了玉雕、带饰这类贵重物品。其中一件漆器上面还有‘内府公用’的铭文,估计这家的主人与宫廷有关。”

出土的内府酒壶

“挖出来的贫民居所和我家解放前的房子一样。房屋狭窄,地面甚至比门口还要低40厘米。屋内只有一炕、一灶和一个用于舂米的小石臼。”