晁海的水墨画是三秦土地的产物,有着陕西的直、倔、楞

秦岭以北,渭北高原以南,西到陇山山麓,东到华山和中条山夹峙的潼关,其间有一大片高天厚土,这就是关中平原,亦称秦川。对于陕西人,甚至对于西北人来说,介绍秦川的位置根本没有必要,因为秦川是陕西人以及西北人引以为傲的地方。

如果你听他们说起“八百里秦川……”而竟然没有感受到语气中的豪迈,那一定是讲话的人或者听话的人的心情出了什么问题。秦川确实有值得自豪的东西,但那是掺和着苍凉的雄强浑厚,一千几百年前的诗人已经在满怀历史沧桑地咏叹“秦中自古帝王州”和“西风残照,汉家陵阙”了。

中国的历史名城不止一处,但像长安这样经历了如此辉煌的都城却找不到第二个,周、秦、汉、唐,哪一个不是有声有色的“泱泱大国”!金陵、汴梁、临安,它们的气象当然无法与长安同日而语,就拿北京来说,它所培植的历史文化,也与长安全然异趣。距今九百年前,诗人元好问就说过:“关中风土完厚,民质直而尚义”。元好问长期生长在北方,他对关中风习的概括,是与北方其它地区比较的结果。秦川风土和人物的浑厚、质朴、直率、倔强,在北方也是相当突出的。

也许正是辉煌的历史,反照出后来的苍凉。关中文化含有慷慨悲歌的遗传基因。人们说秦腔曲调的特点是“悲壮苍凉”,这种形容颇得秦腔曲调之神韵。在炎热的田野里,在苦寒的远路上,也许你能听到有人在扯开嗓子吼一声秦腔。那是一种汇会着历史沧桑和现实艰辛的高亢的叹息,那里的人们常说“吼一声秦腔”,用“吼”而不用“唱”。你能说“吼一声越剧”或者“吼一声评弹”吗?“吼”,表现了陕西人性格中“直”、“倔”和“楞”的一面。与陕西相邻的西北人常叫陕西人为“陕西楞娃”,这是一种出自理解的亲切揶揄。“直”、“倔”和“楞”并不妨碍心灵的深沉、机智和含蓄。仍以秦腔为例,它也有低徊婉转的唱腔和精深微妙的表演。刘师培以“掩抑沉怨”评庚信晚岁诗文,我以为这也是以秦腔为代表的关中世俗文化中值得探究的一面。浑厚质朴不是简单麻木,我们可以体会饶有风趣的浑厚和意水墨秦川蕴深远的质朴。在古代造型艺术中,最能体现这种三秦文化精神的,应该算是霍去病墓石刻,它是这两种秉性对立的统一。

艺术与乡土的精神联系,在时下的艺术理论中似乎已经过时。与传统艺术不同,世纪之交的艺术,确实在朝着超越其产生地域文化限囿的方向发展。但这并不是艺术发展唯一和必然的规律,即使在新的世纪里,人类仍然有眷恋母土的精神需求。以“四海”为每一个人家,以“世界语”为全人类共同语言的主张早已经过时。只要涉及具体而非抽象的“人”,具体而非抽象的“感情”,历史的和地理的影响便立即突显。

在看到晁海的绘画作品时,我不由自主地把它与画家的乡土背景联系起来。这不是验证某种理论的推理过程,而是自然地感情联想和共鸣。我生长在西北,还曾经在晁海的故乡兴平劳动、画画。晁海作品中传达的关中风习,对于我这样的观众,自然是易于接受的。

但晁海作品使我感动的并不是我所熟悉的山川人物形象,而是作品形式的文化意味和作者作画的态度,我感到这是一个秦川乡民以他们世代相沿的处事接物方式在画画。就像他们以世代相沿的方式在歌、哭、爱、恨一样。在这一点上,晁海是极具代表性的。

石鲁笔下的陕西风色,是石鲁性格、气质的绘画表现。石鲁笔下的陕西,其中更多的是石鲁自身。我曾求教于陈嘉墉先生,听他讲对石鲁的认识,提到石鲁的“巧”。他认为石鲁在艺术上虽然向往雄强豪壮,但石鲁本人缺少这种气质,石鲁是倾向于“奇”和“巧”的。这一席话使我豁然开朗,我原先觉得石鲁笔下的陕西风物有一种特别的味道,原来正是“奇”和“巧”。石鲁的华山,可以说是前无古人,他笔下的华山是处理得非常之“巧”的。而晁海(以及其它几位陕西画家)恰好缺少这种“巧”,这既是短处也是长处,因为他的“倔”、“楞”、“厚”,也是别人所“缺少”的。20世纪60年代的“长安画派”,没有从这个角度表现长安,既是历史条件的限制,也是他们学养、气质的自然发挥。赵望云、石鲁以及方济众都是如此,他们与晁海的出身、学养、心性,相去很远。晁海没有刻意追随这几位前辈,显然是明智的选择。

以描绘陕北人物成家的刘文西,是被陕西风土人物所感动,而将其形诸水墨的艺术家。刘文西善于抓取人物的面部结构到神色表情,以此表现人物的地域特征,可以说是以形写神。晁海之不同,在于秦川文化精神不是艺术观照的对象,而是艺术观照的起点。他从陕西关中乡民的角度观看世界,对待艺术。秦川风土是他的眼睛,他以有这样的眼睛而自豪。

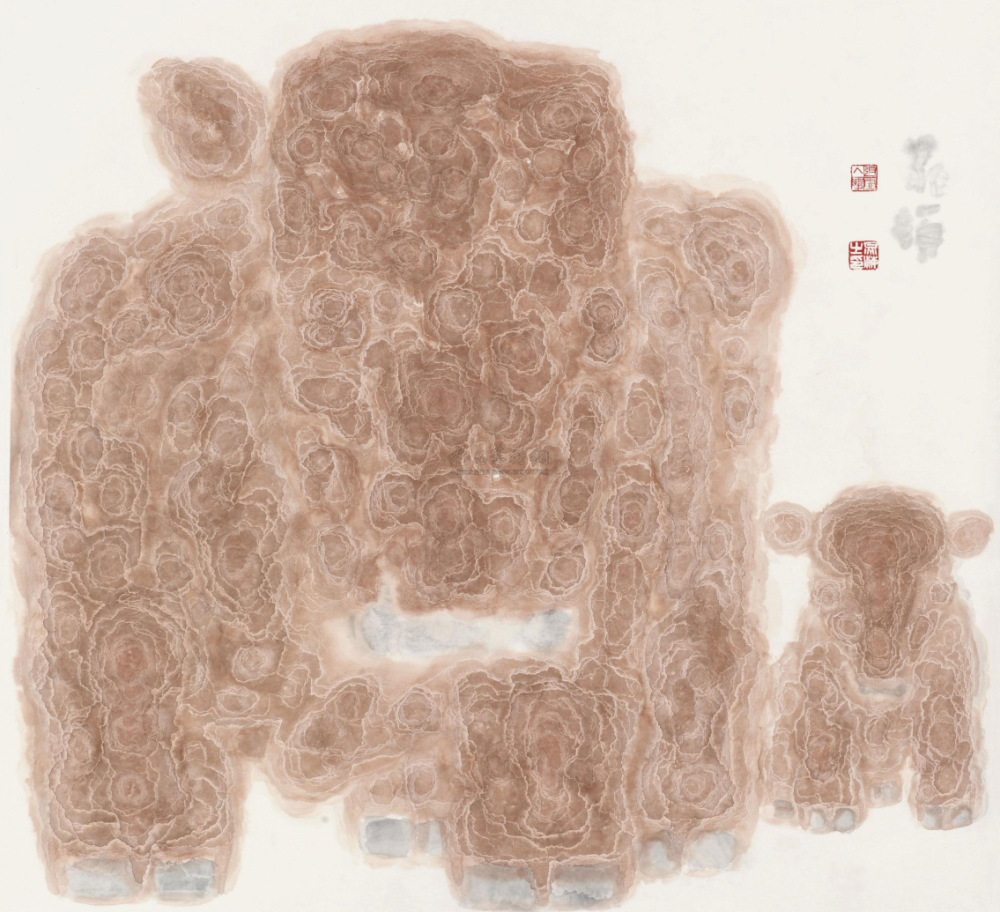

晁海的水墨画作品是三秦土地的产物,是浑厚、粗犷与机智、含蓄的统一,也是在绘画形式上的放纵和控制的统一。这种统一与他运用水墨时的顿挫渍染有关,刘骁纯在评论晁海的笔墨时,指出了他“在温润中含着艰辛与苦涩,平静下藏着不平和抗争”。这种包含和潜藏的感情意味,既来自晁海笔墨的形式效果,也来自晁海运用笔墨的态度和绘画的过程——他是以秦川乡民处事接物的习惯方式运用水墨。像“潇洒”、“流利”、“飘逸”、“俊爽”之类的笔墨韵味,显然与晁海的笔墨无关,至少是与晁海已经完成的作品无关。

至于他的笔墨与结构的关系,虽然笔墨与结构不可分割,但笔墨不能包含结构,不能代替结构。笔墨与结构的处理是晁海绘画风格的两个基本的方面,因为除了运笔过程留下的“轨迹”、“关系”之外,还有画家在动笔之前的设计安排。另一方面,晁海作品中整体结构或某个形象的局部结构,是可以作为观照、欣赏对象来加以研究的。在画面整体结构上,他追求单纯明晰,他的作品在整体结构上是完聚而醒目的;在形象局部结构上,他追求错综往复,墨韵深厚多变,形成丰富而不杂乱的视觉效果。显示了他既敢于放纵笔墨,又不忽视控制大局的气度。使我们在看他的作品时可以远观其势,近观其质,得到咀嚼品味的愉悦。

从整体看,晁海的作品属于表现性水墨画,处于具象绘画的边缘。其中的一部分作品,题材、形象、环境、气氛的乡土背景与作品的艺术效果关系密切。另一些作品虽然也有具象因素,但它的感染力主要来自特殊的水墨形式意味,这种作品是晁海从秦川乡土情韵前行的另一境界。

晁海表现秦川风物的作品有一种含着苦涩的亲切,而他正在走出秦川。在他的新作中,那些具体的因素,如沉重的土地和灼热的汗水,正在转化“道”——坚韧、浑厚,具有崇高意味的精神力量。在了解晁海,也了解秦川文化的观众眼中,仍然可以“听到”秦川乡土曲调,那是藏在画家心灵深处的歌。

写于1999年

作者:水天中

原文标题:

水墨秦川——晁海水墨画的地域文化特色断想