尼罗河来信|错位的记忆与消失的王后:发现奈阿丽特

开罗以南约三十公里,坐落着世界上最古老金字塔的萨卡拉。今年年初,正是在这座充满无限可能的早期遗址群中,埃及考古学家扎黑·哈瓦斯宣布发现了一个被尘封数千年的秘密——古埃及第六王朝首位国王特提(约公元前2345年到2333年在位)的那位不为人知的妻子。

萨卡拉奈阿丽特祭庙考古现场

事实上,早在2010年,考古队即已于特提金字塔旁发现了一座佚名的王后金字塔,而如今所发现的祭庙遗迹便揭开了这位王后神秘的面纱。哈瓦斯在声明中指出,该祭庙的墙壁和门口一块倒下的石碑上皆镌刻了其主人之名:奈阿丽特(Nearit)王后。更为重要的是,萨卡拉考古新发现中所见的这一名谓,全然不为既有的古埃及文献所载。他指出,这位王后甚至可能还是国王的女儿,而若此属实,则奈阿丽特将会是古埃及历史上获此双重身份的第一人。在该祭庙的东南侧,埃及考古队还发现了三个用于存放陵寝供物、祭品与相关器皿的泥砖仓房。与此同时,在该遗址区还出土了五十二个用于安葬的竖井,其中放置有数百具新王国时期(约公元前1570-1070年)的人形木棺。哈瓦斯指出,这是在萨卡拉地区首次发现距今三千年前的棺椁,这些木棺上绘制了彼时人们所奉诸神及传统墓葬文献中的内容。竖井中甚至还出土了一幅长达四米、宽约一米的《亡灵书》第十七章纸草抄本。不仅如此,大量指向十九王朝时期(约公元前1293-1185年)的物质遗存亦得到了发掘,这便包括了来自克里特、叙利亚和巴勒斯坦的陶器。而无论是数量惊人的木乃伊棺椁,抑或是诸多具有明确时代特征的考古材料,皆指向了一个可能:即如哈瓦斯所称,在新王国十九王朝期间,萨卡拉地区形成了某种对于国王特提家族的崇奉氛围。实际上,这种“复古”倾向并非无源之水,而个中缘由,便需要回溯至这位神秘的王后。

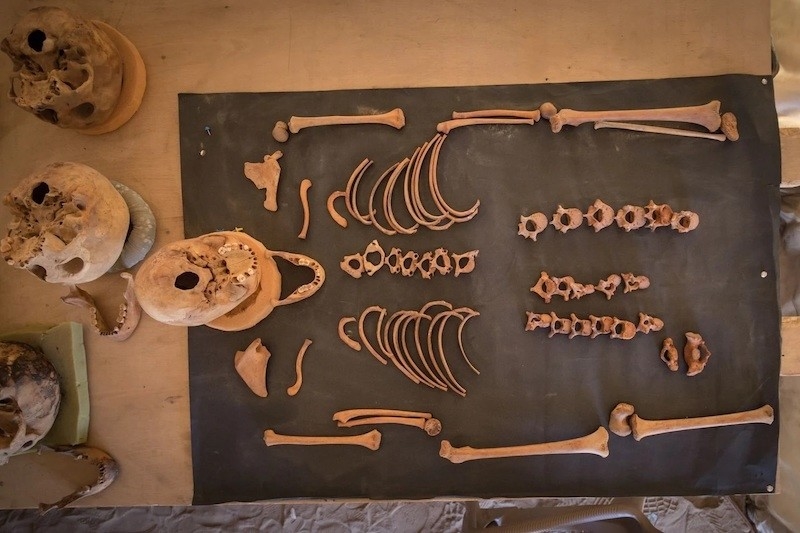

萨卡拉奈阿丽特祭庙遗址区部分出土文物

萨卡拉奈阿丽特祭庙遗址区部分出土文物

萨卡拉奈阿丽特祭庙遗址区部分出土文物

在古埃及历史中,重要人物乃至国王的“消失”并非完全没有成例。相反,这种被学者们称作“除忆”的现象,正是古埃及人塑造自身文化记忆与历史图景的重要手段。其中最著名的例子,便是十八王朝(约公元前1570-1293年)的“异端”法老埃赫那吞。在他统治时期,对于阿吞的崇拜大行其道,诸如阿蒙、奥塞里斯等传统神祇遭到了边缘化,就连都城底比斯亦被废弃,皇亲国戚尽皆徙往沙漠中的新都埃赫塔吞(即今阿玛尔纳)。埃赫那吞的“离经叛道”之举很快引发了整个帝国范围内的巨大动荡,并在其去世后悉数遭废,他本人的名字亦从王表中被永远地抹去了。和埃赫那吞一样为王表所除名者,还有此前以女主之身当国的哈特谢普苏特。这种对于记忆的拣选之所以能够实现,很大程度上也是由于古埃及人对于“名字”的重视。在他们看来,名字不仅仅意味着一个人表面的标签,更是其存活于世的不二证明,承载着作为生命根本的“卡”和“巴”。在此意义上,一个“历史人”名字被人遗忘,实际上也就意味着其作为“宗教人”的永死与消失。因而,如同埃赫那吞在现代学者努力下的“死而复活”,奈阿丽特之名的重见天日可能亦非偶然,甚至还有着基于古代世界自有逻辑的“重生”缘由。

萨卡拉奈阿丽特祭庙考古现场

第五、六王朝之交,古王国(约公元前2686-2181年)业已迈过其最为鼎盛之阶段,神圣王权的话语体系看起来仍是不刊之论,孟斐斯家族之荣光也依然如同其所建金字塔般闪耀,但诸多潜藏祸患的暗流其实已然开始滋长乃至涌动。与埃赫那吞及其先王所面临的情形相似,由金字塔时代所拉开的太阳崇拜极大地提升了太阳神拉的地位。到了第五王朝时期(约公元前2498-2345年),以太阳神庙为核心的建筑群逐渐取代了金字塔的独尊地位,而为其所承载的太阳崇拜亦由此臻于极致。然而,太阳神的崇拜中心却并不在王都孟斐斯,而是位于北部的赫利奥波利斯,孟斐斯的守护神实际上是普塔——这便难免使得二者之间日渐生发出亟待弥合之张力。首先对此假以转圜的,很可能正是第五王朝的末代君主乌纳斯(约公元前2375-2345年在位)。事实上,“乌纳斯(Wnis)”这个王名本身或许便彰显了与过往的某种不同:即在古埃及国王所拥有的五个名字(荷鲁斯名、两女神名、金荷鲁斯名、上下埃及之王名/王名、拉神之子名/出生名)中,皆不再包含太阳神“拉”之语词,甚至就连其拉神之子名都未获得见。与此相应,围绕普塔创世展开的孟斐斯神论也恰于彼时悄然兴起,进而成了以拉神为核心的赫利奥波利斯神论之劲敌。而即便是在传统的金字塔陵寝中,具体的仪式场域也发生了改变,由此便出现了人类历史上首部墓葬文献,即乌纳斯金字塔铭文。虽然在这一新兴的墓葬铭文中,拉仍然是一位重要的神祇,但乌纳斯所为,显然是与先王不尽相同的,这在相当程度上即承载了其个人好恶与时代导向。

乌纳斯(Wnis)

凡此种种,皆让孟斐斯与赫利奥波利斯之间的神圣龃龉变得愈发表面化。但“创新伟业”的危险尚未止于此,一个更大的隐患随着乌纳斯撒手人寰而浮现,并最终促成了曼尼托记载中的王朝更迭——这便是国王本人的无嗣之苦。正因如此,开创了第六王朝的特提与乌纳斯的血缘关系其实并不明朗,前者很可能只是凭借迎娶后者的嫡女伊普特才得以上位。于是,这一不尽顺遂的王位继承过程便与乌纳斯的诸般创新性举措一道,为此后的第六王朝笼罩上了一层挥之不去的阴云。不过,新即位的特提依旧承袭了乌纳斯之志,他的王名(Tti)同样不具有包括“拉神”在内的实际意涵,且亦无独立的拉神之子名。但是,“拉神之子”的称谓毕竟仍在其名号中出现了,或许是在暗示新王特提曾试图于乌纳斯改新与太阳神信仰之间寻求某种平衡。然而,这种妥协却并未得到良善之回应:国王本人可能正是被一位叛变的近卫所杀,而此举便与其沿袭乌纳斯之所为不无关系。特提殒命后,乌塞尔卡拉或便“篡位”而上,其名显然重新回到了尊崇拉神的传统之中。但乌塞尔卡拉也并未享国久长,他很快就被先后伊普特推翻,特提的幼子佩皮一世由此得位,而伊普特也便能够权倾朝野,那位先王的宠妃奈阿丽特或许正是因此而落寞星沉。至此,纯粹回归传统的可能遂遭彻底之剪除,但盛极一时的古王国亦冉冉行暮,并在佩皮二世那近半个世纪的漫长统治之后走向了终结。

王名(Tti)

因此,如若置于第六王朝(约公元前2345-2181年)前期振荡不安的时代背景下,这位“消失的王后”也便不尽吊诡了。不过,假设奈阿丽特真的只是以宠妃之身受妒而死,她可能还不至于遭到置乎永死般的除忆——或许不如埃赫那吞,但奈阿丽特乃至乌塞尔卡拉的确是遭到后人选择性地遗忘了。唯一会令这位权后如此决绝的,应该只有更高意义上的信仰危机,亦即在乌塞尔卡拉之际趋于极端的弑君“篡位”。实际上,与奈阿丽特的情形相似,许多曾参与政变或为乌塞尔卡拉效力的大臣都在“名字”与“图像”等意义上被除忆了。另一方面,如前所述,特提本人之所以能够成为国王,正是因为其迎娶了先王的嫡女。由此,更加可能的推测是,这位身份不明的乌塞尔卡拉应当也同样援引了长公主继承的法理源流,而他所迎娶的那位公主,或许便是奈阿丽特。也只有如此,奈阿丽特才必须从记忆中被彻底地抹除,甚至最终成为一个“从来未有过”的人——如同幸运的乌塞尔卡拉和不幸的埃赫那吞一般。事实上,王朝更迭之际的信仰嬗变,亦投射到了后来的文化记忆之中。佩皮一世继位后,便旋即重新遴选了贴身近卫来保障自己的生命安全,并任命老臣温尼为其统领。在温尼的墓志中,果真记载了另一起由王后维瑞特-雅姆特斯密谋发起的未遂政变,这亦为奈阿丽特的神秘身份提供了某种镜鉴。而晚到新王国十九王朝塞提一世时期的阿拜多斯王表中甚至还明确记载了“篡位”国王乌塞尔卡拉之名。这意味着,至少在此时,乌塞尔卡拉——甚至可能还包括奈阿丽特——仍为古埃及人所知,而这种“复古”的记忆又与后阿玛尔纳时代的帝国现实密切相关,使得对于奈阿丽特的身份想象变得更为复杂。当然,奈阿丽特究竟是佩皮时代失势的先王妃子,还是乌塞尔卡拉得以“篡位”的法理依凭,仍有待可兹进一步确证的相关考古材料之出土。但无论如何,这位“消失的王后”的确是真实存在的,甚至可能还一度在历史上起到了举足轻重的作用。

萨卡拉奈阿丽特祭庙遗址区部分出土文物

萨卡拉奈阿丽特祭庙遗址区部分出土文物

在此,历史或许便为我们呈现出了某种颇富“戏剧性”的记忆交错与“永恒的回归”。但事实上,这种循环而非线性、完满而非干瘪的时间想象,正是揭橥古埃及文明之神圣星空的重要视阈。也惟有如此,层累交错的文化密码才有可能被破译,从而释放出此等古老文明的真正遗产,为深陷囹圄的现代社会提供更富历史感而超越纯粹历史意义的恒远启示。

萨卡拉奈阿丽特祭庙遗址区部分出土文物