中国科幻作家:以自己的方式,贴近我们梦想中的“中国”。

2021-05-30

2021-05-30

重新回到创作当中的七月,是中国科幻最近数十年传统所孕育出的,最令人熟悉的那一种。他身上所具备的中国味道,在刘慈欣之后已经极少见到了——他不但有那种逆时代潮流而走的黄金年代气息,而且还展现出了某种极为珍贵、羞涩而势不可挡的野心:要求用自己的身躯,来“肩住”沉重现实闸门。

什么是中国式的科幻?

琉璃瓦当然是中国,南京长江大桥也毫无疑问是中国,甚至南京市长(Zhang)江大桥也是中国。诞生和成长在这个语境当中的中国科幻作者,无疑是在以自己的方式,来贴近各自梦想中的“中国”。所以我们可以看到金涛将鲁迅的科学与人生重新联结,刘慈欣让鲁迅和牛顿三定律并列,韩松悄悄把对“救救孩子”的怀疑放在鬼魅现实当中,飞氘笔下则流动着《故事新编》的韵律。

但是如何把握现在的中国呢?

在更年轻的科幻作家们身上,这一层取向往往是缺位的,因而也缺失了一点厚度。倒不是说每个人都必须沉重且严肃,只是传统毕竟意味着分量。科幻已经预设了虚构的前提,那么作者们如何能够超越偶然的历史,以便贴近亚里士多德意义上的“真实”呢?我们看见有的作者从个人记忆中寻找助力,有的作者则向当下现实要求支援,有的作者从前沿文化思想里获取话语背景,有的则在专门的学科范畴内发掘灵感。这些是让“科幻”或者“中国科幻”这个类目变得厚重(且重要)起来的诸种方式,青年作家们各个有路走,固然是值得欣喜的,但毕竟离收获还有需要等待的年光。

作家七月

与年长的他们和年幼的他们相比,七月就要生猛许多。他不惮于把鲁迅加粗、高亮,堂堂皇皇,旗帜一般立在读者眼前。而后在“与先人灵魂相会”的激情冲撞之下,作者又悄然召唤出一个凝聚了自己“中二期幻想”的少女,如此完美强大,以至暗示鲁迅被追逐、认同和超越的必然结局。

初读《群星》,偶然触碰到隐藏在动作大片和坚实设定之下,这一更深层次的作者野心,其实是有些许羞赧和不适的。但认真想想,难道不正应当是这样吗?

当二十啷当岁的周树人在水师学堂里爬上高高的桅杆,在南京郊外的矿洞里趟过积水,在弘文学院的柔道馆里摸爬滚打的时候,距今也不过堪堪百年有余。彼时西来科学技术与对未来的怀想,一并汇聚在一代中国少年人的面前。想想当年以“新小说”求“新中国”的梦想,初听时多半也是痴话。可但凡有几个人开始打起旗帜,就不能说事情绝无成功的可能。至少七月尝试完成的是这样一件事情:在最虚构的文类当中,探求当下难以理解的现实状况最根源处的逻辑。

这种探求的方式与刘慈欣寻找“禁锢在方程式中的科学之美”有异曲同工之妙,不同之处,七月在向我们展现了宏伟壮丽的宇宙图景,以及理念层面的激烈碰撞之后,书写的内容并不止于审美——刘慈欣那种以地球为审美对象,把乡村教师放在人类文明史当中观察,以科学探索为“真理祭坛”的科幻美学态度当然是值得敬佩的。

但正如娜拉出走之后,倘若无法谋生或许便不得不出卖自由一样;七月笔下的大学“青椒”也背负着遥远星空和“沉重引力”之间的撕扯。有趣的是,即便是在流氓无赖和房价的泥沼纠缠之下,主人公始终没有堕落为叶文洁式人类文明的毁灭者,而是成为了一个不择手段的守护者。这里有一个非常有趣的对比,作为毁灭者,叶文洁呈现出一种温和的“母性”形象,而作为守护者,评上了副教授的汪海成也仍旧是“子性”的。七月在小说中塑造的诸多男性,几乎都显露一种年少儿郎面对广大世界时的局促(以及私人生活的一点点猥琐,以及勉强维持的坦然)。而女性倒往往多一分从容,大多也洋溢着青春的力量:不但是强大的行动者,而且很可爱。

男性成长的契机,在于对宇宙真相的发掘,以及与先人的灵魂相会所带来的孤独感召——这二者并置倒是很像刘慈欣的《乡村教师》——但这种成长并不意味着“成熟”——也就并不意味着堕入油腻、油滑、油光灿灿的中年“父性”形象(当然,小说中汪海成没有孩子)。可当这两者进行对抗的时候,不管男性——子性——是否达成了他的目的,落荒而逃总是他,而不是她。

当然,作为一本复归之作,除了前述强有力的气韵之外,小说当然还有足够大的进步空间。《群星》中描写的成都,对于成都人来说其实并没有那么“友好”,大多数地方即便更换成其他城市的街巷、大楼,对于故事本身实在也没什么太大的影响。当然这或许折射出另一种现代城市的尴尬:对于一个匆匆路人而言,走在春熙路、王府井,甚至武侯祠,与路过其他城市的商圈、地标,本身也没有什么太大的感触。

成都

但如果再追问一步,与一城一地的既有形象,产生休戚与共的情感固然珍贵,可是在当下世界难道真的有某种必要?中国的地铁不过出自三五厂家之手,全世界的酒店相差也并不太大,成都的肯德基里多送一包辣椒粉就已经算地方特色,那何苦又要把单独个体约束在一时一地呢?假设我们真的试图延续与凡尔纳一起在地底和月界旅行的鲁迅的传统,成都显然也需要一种全新的,被体验和思念的方式。《群星》似乎尝试依托成都半个世纪以来的历史演进,来塑造这个城市的未来形象,然而其成果并不令人印象深刻。

重要的是,当作者绕开了某些只属于这个城市的个人记忆之后,反而倒能够从更广大的文化传统当中吸取力量。正如一个世纪之前的先辈们一样,七月以及当下的中国科幻作家们,激烈、偏执、粗糙、狂热,绝对顾不上完美地呼唤着审美和意义系统的革新,嘲讽和反叛仍旧具有强大生命力和现实意义的既有概念,妄图把握转瞬即逝的现实和未来——他们试图看清当下生活的真相,并致以最真切的热爱。他们对五四先驱们的呼喊,是在惶惑、焦虑和勃发的生命力量与现实经验当中,遇见了一百年前的同行者。更为幸运的是,一百年前的梁启超和鲁迅们仍旧为现实所迫,不得不迅速放弃一度投入其中的科幻与科学文化的道路,但在一百年后,东方沉睡的“弗兰肯斯坦之怪物”,已然磨砺爪牙,渴望着新时代的闪电。

- End -

▼

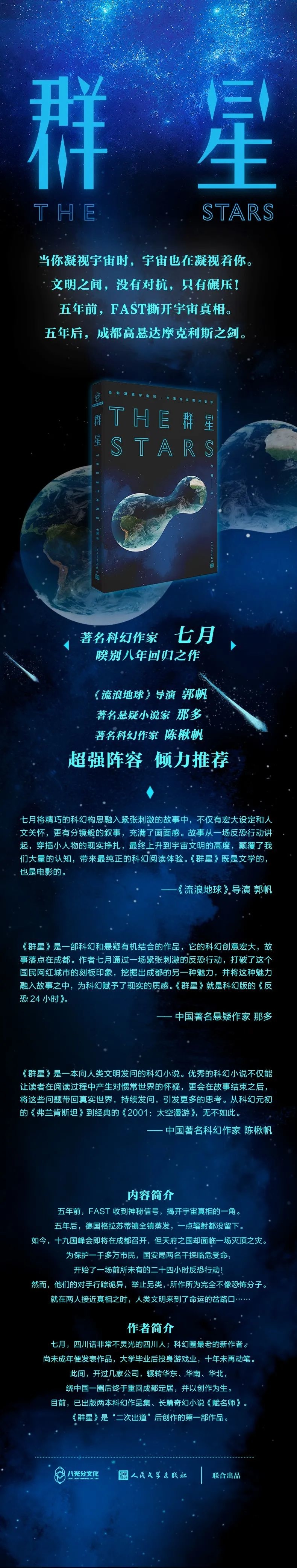

七月《群星》丨人民文学出版社