创作是一种生活方式?不,它就是生活本身

2021-05-28

2021-05-28

音乐家、作家、书法家、画家……家,似乎与创作者有着天然的联系。

对于很多创作者而言,家,都是重要的创作场景之一。他们在这里生活、思考,工作、远行,将重复、简单、冗长,累积为有力量的创作。

那么,创作是一种生活方式么?不,他们说,它就是生活。

是的,无论你是否是一个创作者,我们都需要看到生活本身,用创作过出属于自己的生活,而这才是「从家出发」的意义。

5 月 23 日,科勒联合单向空间在科勒上海体验中心举办了「从家开始」系列对谈的第一期,许知远与书法家许静,围绕「创作」与「家」展开了一场对话。活动由主持人、作家李蕾主持。

他们从创作者的身份出发,分享了他们在家这个有限的空间内,如何自由穿梭于书本世界与真实空间,如何通过书写回到过去与反思当下。他们带给我们的启发是,其实,我们每个人都是创作者——生活的创作者。家是出发的地方,只有具有想象的生活,才有更多的可能。

01

创作的个人与时代

李蕾:两位许老师都很特别,古代的时候没有两位的职业。书法不是一个职业,作家也不是一个职业,慢慢地变成了一种职业,两位因为自己的职业被很多人喜欢,怎么理解自己现在所做的这件事呢?

许静:在古代,书法事实上是古代文人都要做的事情,就跟你吃饭用筷子一样,他们的生活基本上离不开书法,它是你读书写字,交友写信都要用的一个东西,是生活的一部分。

现在我们有了书法家这个职业,比如我自己是在南京书画院工作,是一个职业书法家,所以创作变成了我的一个工作,但是即使创作是你的工作,事实上它还是生活的一部分,必须来源于生活。我从四五岁开始写字,一直写到现在,中间也有很多心理上的这种变化,该不该坚持?有没有意义?我经常会想到这样的问题,但时间过得很快,几十年我就这么坚持下来。中间谈不上什么成就,但真的觉得写书法这个事情给了我很多回馈,无论是生活还是艺术上,最重要的是,书法成为了我的一个陪伴者,陪我度过了很多时刻。

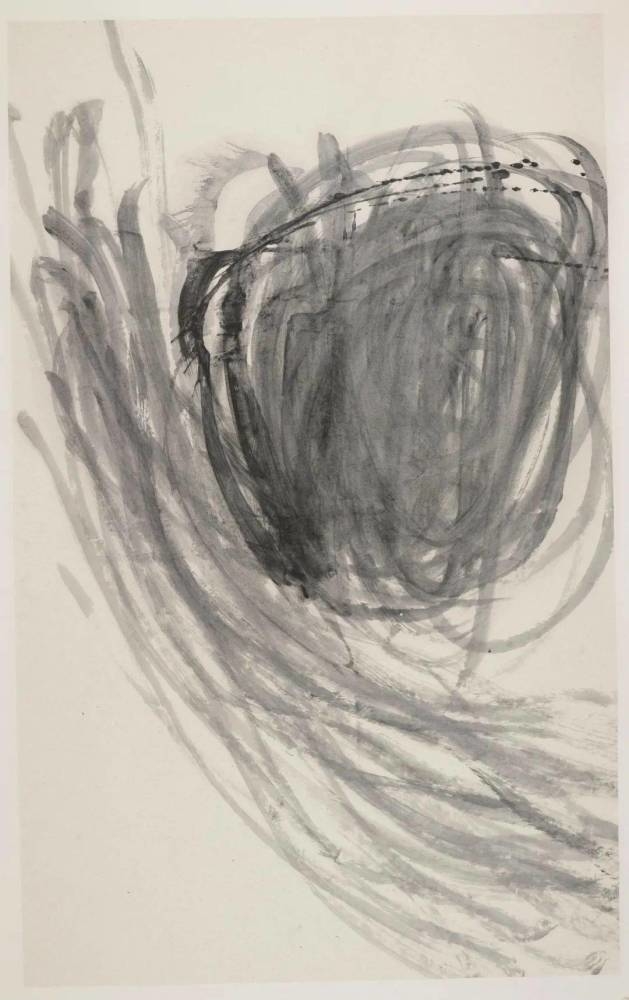

书法,对我而言就是生活,我的喜怒哀乐都在书法里。比如,我有一个作品是轮回的“回”字,这个字的繁体是一个回字加上一个走字边。当我拿起毛笔就会觉得,人的一生就是一个“廻”字,所以我就自然而然的像画画一样地写下了这个字,有淡墨有浓墨,很多笔迹交融在这个字里面。每个作品在处理的时候,方式都是不一样的,因为在此之前你会对这个字有自己的理解和想法。

《廻》 作者:许静 出处:与杜可风双个展

《廻》 作者:许静 出处:与杜可风双个展

李蕾 : 有一句话说字如其人,文如其人,很早的时候影像技术不发达,没有照片,每一个人到底长什么样我们不知道。许多人没见过许知远之前不知道他长什么样子,但是看他的文章倒吸一口冷气,觉得这是同道中人,也可能看了某一幅字觉得我似乎认识这个人,身上有一股气质是我喜欢的,所以人和人之间的理解挺困难的,但是突然就在某一句话,某一篇文章里萍水相逢,那种感觉还是很不一样的。

许知远:我小时候也练过书法,上个世纪 80 年代,我还在上小学,社会刚开始复苏,要重新寻找中国的源头,那时都会学颜真卿的字和庞中华的硬笔书法。其实,我们这代人普遍比较西化,觉得读英文是比较重要的一件事,而不是读古文。我们用电脑打字,很少注意到自己的笔迹是什么样的感觉。我会很好奇,过去人们之间的交往是如何发生的,可能经常是彼此写一封信或者有一句诗唱和一下,特别像现在的朋友圈,你发一个东西,下面会有人给你留言说:“我也是这样想的。”

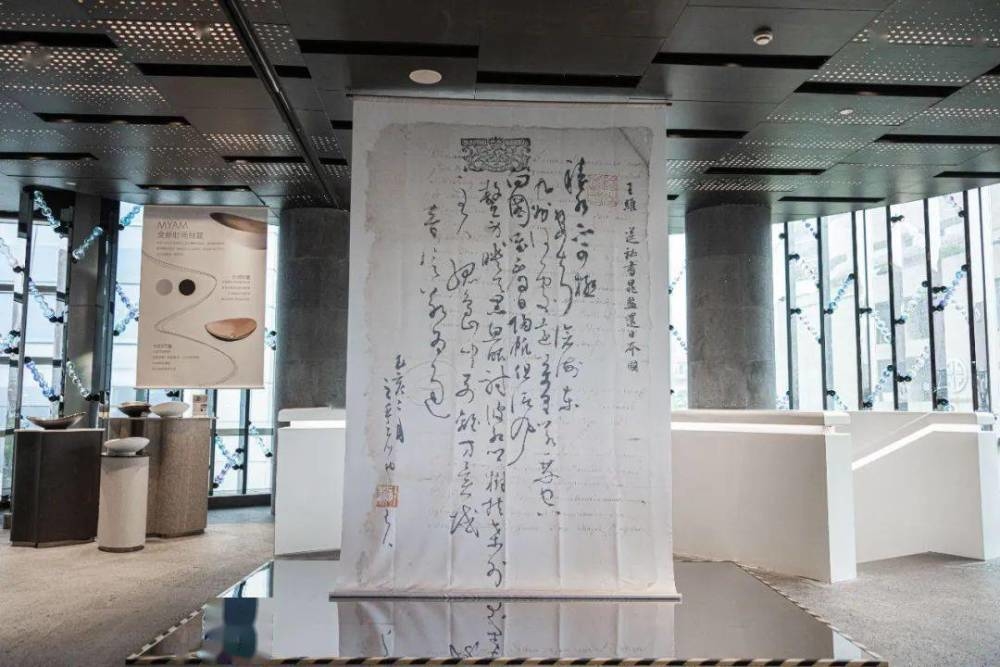

那个时候书法的唱和,就像现在大家在一起聚会自拍一样,自拍后每个人都要修自己的图,就很像当年每个人都要把自己的那一段写好一样,每一代人有每一代人的交往方式,并且流传下来。许静从南京来,南京古城的城墙上刻着很多字,当时的书法就这么流传下来,传统本身比我们想象的复杂,过去不会完全消逝,它会在现在的某个时刻重现。我们怎么也不会想到,许静的书法是通过 20 世纪后特别重要的大众媒介——电影重新回到了人们的视野中。所以,你会发现,历史本身内在的丰富和奇妙性,它死去的是什么,活下来的又是什么?而我们现在这个时代又会留下一些什么东西?我始终对这个问题着迷。

李蕾:他刚才说我们这一代人其实非常西化,我们听音乐包括我们理解一些事,共同的语言标准都不大一样,但是这么多年我们的文化一直在变。大概一个月前有一个 95 后的程序员,突然说起他看《梁启超》这本书,他说阅读最大的感受是发现特别厉害的人都很分裂,比如梁启超,我觉得他这句话很有意思,你们有没有觉得那个时代有一些人身上的特征跟我们现在很像,他们面对的痛苦、挣扎,跟我们现在也很像?

许知远:他们当然有很多挣扎。晚清之后的一两代人都受康有为书法哲学的影响,我写书的时候对这些产生了兴趣,看他们当年怎么写书法。比如他在上海办了《时务报》,上面就是魏碑的字,后来他流亡到横滨后也办了一个《清议报》,也是魏碑的字,这是当时最时髦的字体,是当时流行的一个风尚和审美,所以我在写这些内容的时候,更想去体会那个时代的一个风貌和审美,那个时代的人他们怎么生活。

他们面对一个很大的知识爆炸的时代,他们需要给自己找到慰藉。他们朋友之间写信札,练习书法,诗词应和,去观赏梅花落下,看雪天,喝一杯酒,他们是那样的一个应和,最后他们在古体诗里找到寄托。

我们现在生活在这么一个信息膨胀、信息碎片化的时代,无数人通过手机涌到你耳边,你的寄情是什么?我现在找到一个最好的方法是“忘我”,就是不断的让你去理解一个新的东西。

李蕾:你这个词很优美,叫“忘我”,相对那种对完美人生有执着的观点,“忘我”是“差不多得了”么?

许知远:每代人都有完美性的追求,这代人完美性的追求就是他自己在他人心中的形象,他们用图像来表达自己,用修图在别人心中为自己塑造一个完美的形象。瑕疵是自由的标志。当我们看到每个人都用美图秀秀把自己修得非常没有瑕疵的时候,这个人已经丧失了自由,他的内心也丧失了自由,对别人的理解也丧失了自由,是这么的一个时代。

现在的人也会说“躺赢”,实际上,这明明是一种巨大的无奈,却要制造一种悠然自得的反抗。

李蕾: 许知远天天都说他焦虑,后来我发现他身边的人都焦虑了。每个人都会受到身边人或事的影响,甚至我们根本就没有办法不用智能手机,没有手机,买张票都不行,刷不了绿码,也没法通行,所以,在这个时代,我们一定会被影响。那你们是如何克服一直被影响这件事的呢?我觉得许静是一个很自在的状态,怎么能不被影响呢,对于你来说有什么东西是不能放弃的?

许静:我觉得多少还是会被影响的,但心里总有要坚持的东西,还有没有实现的事情。这么多年来,写字、创作,一直期待真正自由的状态。我觉得自己并不是一个特别有个性的人,在书法上,我始终希望能够突破自己那种太乖的感受。但可能你就是这样的人,可能这一生到最后也达不到那样一种自由的状态!比如,在面对一张纸的时候,之前我会有所期待,但最终写出来的常常会让自己感觉无奈,因为你一直是在一个相同的状态里写字,其实就有了自己的一种程序化,我相信可能语言也有程序化,写字也是一样,它是一个肌肉的训练,要通过某一种东西来打破它。所以,我觉得要丰富自己,才有可能改变艺术。有的时候,我就会放手,就干脆都不写了,或者干一点别的,然后再重新回来。

02

在家里旅行

李蕾:在活动现场,我看到一句卡夫卡的话:“城市是残酷荒野,房间就是我们的巢穴”,这句话其实对我是影响很大的,因为我会发现卡夫卡终其一生,活动半径就是篮球场那么大,可是他非常的自由。对你来说“家”重要吗,到底是一个什么样的所在?

许静:我是一个需要长期在家里工作的人,我先生是做室内设计的,我们最初是把房子作为工作室来设计的,但我们最终把工作室变成了家。我们俩的生活很简单,厨房和卧室都很小,工作空间很大,就是冥冥之中好像所有事情都是围绕书写这件事来存在的,同时,我们也会经常邀请朋友来家里做做客聊聊天。

有一句话,是我特别喜欢的,就是“居山有四法:树无行次,石无位置,屋无宏肆,心无机事”,讲的是住在山里面的状态,其实,我们现在也要有在山里的这种居住感,树不需要种的非常整齐,石头不需要故意的安排,屋子也不需要非常的大,所有的东西都是非常自然的状态,最关键的是心里不要有什么事,就特别开心,内心是一种相对平静的状态。

许知远:谈到家,我觉得今天这个空间挺舒服的,它给我带来了一个突然可以躲避的小角落。我对家没有特别的想象,喜欢意外的家,而且,我喜欢的作家很多都住在酒店里,比如葡萄牙的诗人佩索阿,他住在一个小旅馆里面,下面有小食堂可以吃饭,然后,每天他都在琢磨自己的那些事,白天是个会计,晚上会回去写作。

和大家分享一个好玩的事情,我最近开始听有声书了,马尔克斯是特别能够抚慰人心的,他绵长的语句一句接一句,特别丰沛,听的时候你会觉得好像到处都长满了植物。有一天,我甚至做了一个梦,梦到书里的片段。那一刻,醒来的时候, 我觉得我自己的那个家变得有意思起来了,因为我感觉到,书里那个巨大的芭蕉就在我床头长起来了,那个食人花就在我旁边蔓延着。然后,突然之间,我觉得我居住的那个区域也变得不那么无聊了,那个梦挺好的。

李蕾:科勒的卫浴和厨房都很好看,今天候场的时候有一个浴缸,我的第一反应是我应该躺在浴缸里化妆,就很有故事感。“家”对每个人的感受都是不一样的,可能对我来说,家不管在什么地方得有人住,人住了才有自己的味道,才有家的感觉,我特别重视浴缸,我觉得压力特别大的时候很需要有这么一个浴缸,有一段时间生活得非常潦草,我自己对自己很不满意,我就总结了一下,发现自己泡浴缸的时间大幅减少。对两位来说,家里面有什么样一个角落是你特别介意的?或者说有什么对于你们而言的标志物?

许静:我小时候其实有一个生活的场景我总是忘不了,就是小的时候我跟我弟弟俩人在家写作业,然后家里就是一盏灯,两个小孩趴在家里写作业,就觉得所有的东西都是黑的,身边是黑漆漆的一片。直到我妈打开门去了厨房,把灯打开开始烧饭,然后就有锅气、烟火气,顿时心里就亮了,就是家里还是得有那么一个人,然后有吃饭,有聊天,有互相的那种家的温度,我觉得这个可能很重要,我突然想到这个场景。

许知远:家对于我而言,书是很重要的,书给我安全感,很奇妙。如果我去到一个非常好的图书馆,我就会有好的家的感觉,缩在角落里,有一种安全感,其实我也不读,就是那么看着就让我很放松。

李蕾:阅读会带来很多启发,当你大量阅读很多东西,即使在一个小小的空间里,也会有那种时空交错感,可以出去,可以旅行,体验不断在路上的感觉。所以,这算是你在纸上的一种游荡么?

许知远:我觉得还是一个不够勇敢的人的自我安慰吧。如果我真的更勇敢,更不顾后果,我可以去过我想过的生活,但是又做不到,好像有时候还是会被舒适所奴役。那天还和一个朋友聊到,我感觉好像我们的世界在某种意义上变得越来越小了,过去你是在广场上、大街上成长的,都是那种外部的世界;慢慢地,一个人被束缚到自己的房子;再后来,我们在健身房一个更小的世界里改造自己的身体;如果身体改造也非常困难,我们就用修图软件继续改造自己。我们的改造从本来要改造社会,慢慢地变成了改造房子、改造身体到改造自己的形象,经历了这样一个变化,我还是挺渴望那种更不顾后果地去生活。

03

枯燥是必经之地

观众:两位老师好,在过去 15 年的历史里,科勒品牌里有一个非常重要的基因叫 Bold,翻译成中文理解成敢拓新界,愿意打破原有的一些框架去跳出,进入到一个新的领域里去做更多的尝试,但是其实在每次做这样突破的时候,需要有很多最基础的坚持,而就像您刚才讲到的,这是非常枯燥的,不可改变的,比如对于品质、工艺的要求,只有在那些东西上面仍然保持执着,才能跳出去去做一些突破和不一样的东西。两位老师身上都有这样的一个血脉,在一定程度上突破自己去跳到一个新的领域去,就像书法一样,刚开始学书法很多人会盯着一张帖一个字写上三五年以后,直到掌握以后再去看其他的字体或者其他的书法形式,肯定是有这样一个过程过来的,所以我想分别问两位老师,你们在不断寻求一些新的突破的时候,你们最执着的,觉得可能不会改变的一些坚持在哪里?

许静:坚持其实是一种精神上的坚持,就是你喜欢一件事的时候你一定要把它做下去,而只有去做,你才会发现它的丰富性。就像刚开始写书法的时候,可能就是一本帖、一支毛笔,但进入以后你会发现它是一个非常庞大的世界,是一部书法史,每个时期都有重要的人物,每个人物都有很多故事,有很多书体、风格流派的演变,你会发现你根本研究不完,也学不完,所以很多去研究书法史的人,最终可能这辈子就研究一个人,付出全部的时间扎进去,才能做出一个有深度的事情来。

对于书法创作来说,首先要学习古人,所谓的入古出新。学习古人的经典作品,融会贯通,然后形成自我风格。但刚开始,那还是个很小的自我,是一个站不住脚的自我,时间久了,等你吸纳了很多能量或知识,或积累了自己的创作感受,你就会慢慢形成你自己,这是一个很长的过程。所以,看上去好像是你在咬牙坚持,但事实上是因为一件事它本身的丰富,有很长的路要走。

许知远:每个人都有一个原初的梦想,对于我而言,成为作家就是最原初的梦想,写作是我唯一坚持的。而且,随着年纪变大,我越来越接受枯燥的必要性,而如果不能经过枯燥期,你的绽放都不会到来的。你要等待大量的枯燥,所以,稍好一点的办法或许是创造不同的枯燥、多式枯燥,让自己处于很多枯燥之中。我去年不是学习了探戈么,但我完全度过不了最初的枯燥期,总是踩不到点上,这个东西得训练上一两年。

李蕾:我印象很深,许知远在做十三邀的时候就很焦虑,他一个作家,时间都不够用还要拼命见人,这件事对于他来说能做好吗?我做了十几年的谈话节目,我特别知道谈话有一套技巧和规则,我看到他十三邀节目的时候我很激动,因为这个野路子的人杀进来之后完全看不见前路,他只管杀过去,那种勇气那叫孤注一掷,他是故意的吗?因为他根本不是,他就是被人一脚踢下水,可是如果没有这样的人,大家就不知道原来一档节目可以用这样的方式来聊天,现在他会认为这是特别好的一个工作,所以很多时候还是要逼自己一下吧,但是逼自己的时候相信自己不会被淹死吗,心里这种底气哪里来的?

许静:每个行业都有挑战。书写是一件个人的事情,我极有可能就是在家写一辈子,不被别人看到,因为大部分都是这样的,而书写本身又是一件非常私人的事情,我因为电影而被大家看到,完全是运气。但运气,或者说被人看到,它出现或不出现,你这辈子都还是会选择做这个,不能改变你依旧要把这件事做下去的想法。

李蕾:是的,所有好的东西都有一个漫长的,就是在你不太注重的部分下了很多功夫的过程。所以,你们也不要相信,说这就是运气,所谓的运气就是把自己能做的事情,不计代价地做到极致。