我做了我的文学偶像的译者

2021-05-18

2021-05-18

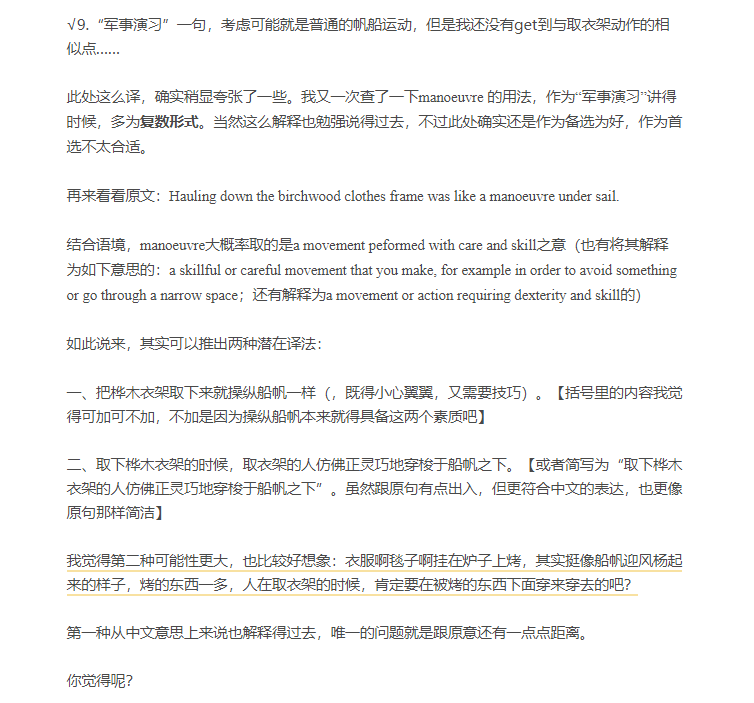

说来也巧,《早春》(The Beginning of Spring)的初稿是在早春译毕的。

《早春》原版封面

(Fourth Estate出版,此版本也是我翻译时依据的底本)

一月二十一日,我随妻子从武汉北上,按原计划,与早我们一段时日先行返回妻子老家的孩子与岳父母团聚,预备过年。两日后,武汉封城,彼时的我们,压根不知何时能重回武汉。又过了两日,我开始发烧,吃药也无甚效果,非常时期,这并不是什么好征兆,于是赶紧去医院检查,第一时间住进负压病房,留院观察,以便确定病因。初入院时,我脑子里非常乱,想了很多事情,其中有一件便是,《早春》我还有没有机会译完?

几日后,病因查实,算是虚惊一场,我也顺利出院。出院后没几日,等到身体恢复得差不多,我立刻打开带回妻子老家的笔记本电脑,动笔译起《早春》来。那时的我隐约觉得,也许自己有机会在客居他乡时译完这部小说,同时又觉得,世事无常,有太多不确定的未来在等着我们,能确定的,也许只有此时此刻,在电脑里敲下的《早春》新译本的每个字。

医院病房即景(2020.1.28)

二月和三月,我的每一天都过得既忐忑,又充实。忐忑是因为不知自己是否患病,不知何日能够返汉,亦不知这场疫情何日能够转好······充实是因为,除开那些不可控的,我还能做好一些可控的事:工作,锻炼身体,以及翻译。

白日里,我尽自己所能,逐步在线上恢复本职工作,期间也见缝插针地锻炼身体,在本不宽敞的家中来回走路,毕竟我连家门都出不了。到了晚上,尤其是夜深人静之时,我将自己关在书房,享受着独处的时光——这样纯粹的翻译环境,此生大概再难遇到——一连好几小时沉浸在佩内洛普·菲茨杰拉德(Penelope Fitzgerald)笔下的虚构世界中,痛苦并快乐地琢磨着她的一字一句。

窗外的北方(2021.2)

《早春》于一九八八年出版,彼时的菲茨杰拉德已经七十二岁,而我译这部作品时未满三十二岁,尚不及佩奶奶(请允许我如此称呼她,毕竟她是我喜爱的作家)年纪的一半,阅历、才情、笔力与她相比,无疑皆处下风,但我并未灰心,反倒因此能够摆正心态,亦很清楚,译她的文字,需怀有谦卑之心,需做好“攻坚”准备,得耐住性子,译得慢一些,不错过每个细节——作为一部历史小说,《早春》的一大魅力,就在于它充斥着海量的细节,其中绝大部分都可查到出处。故事发生于一九一三年的俄国,而佩奶奶既非俄语文学专家,亦只是在一九七五年短暂出游俄罗斯。

佩内洛普·菲茨杰拉德

“她到底是怎么做到的?”

作家简·莫里斯(Jan Morris)在撰写《早春》的评论时便开门见山地问道,这既是疑问,也是感叹,感叹佩奶奶的天才——这不禁让我想起了写《雨王亨德森》(Henderson the Rain King)的索尔·贝娄(Saul Bellow),写出这部以非洲为故事背景的作品时,贝娄还尚未去过非洲——更感叹她的研究之深,钻研之精。

既然作者做了如此多的研究,我在翻译过程中自然没有理由不去查阅大量资料,进行诸多考证,也反倒因此边译边感叹:她真的做到了,而且做得特别好,好到我很想问一句“这到底是怎么回事”。至于我的研究“成果”,皆以融入译文之中,同时亦非本文重点所在,在此并不赘述。

佩内洛普·菲茨杰拉德在俄罗斯(1975)

图片源自Hermione Lee所著传记Penelope Fitzgerald: A Life

除开海量的细节,考究且“充满陷阱”的语言亦是佩奶奶的一大特色。她常能用简笔写出大量的信息来,很多时候也会语带双关,玩些文字游戏。译她的文字,常常一句话,一个词需要琢磨良久,对于译者来说,这既是折磨,又是享受。

文字的洗练、准确以及巧思又会让我不禁想起自己特别喜欢的另一位女作家艾丽丝·门罗(Alice Munro),两人同为女作家,在暮年时依然笔耕不辍,且均擅长简笔写出复杂的人性境况。但不同于门罗,佩奶奶的作家生涯更短暂(始于一九七五年,终于二〇〇〇年,出版首部作品时已五十八岁,而门罗的写作生涯更持久,发表首部作品时年纪更轻),虽短暂,却也同门罗一样,无比绚烂与精彩。《早春》是其倒数第三部长篇小说,在我看来,完全担得起其代表作之称号。

时光飞逝,转眼间来到三月二十六日,那是我译毕初稿之日。那时,我与妻尚未确定返汉时间,不承想,客居他乡两月,我竟真的译出了《早春》的绝大部分内容,并且译完初稿,如愿的感觉很奇妙,仿若做了一场长长的梦,梦里虽有些不甚如意的片段,但整场梦做下来,我又分明觉得充实与快乐。

犹记得,敲下最后一个字的时候,我望向窗外,窗外刮着风——声响很大,不禁让人想到了《早春》里的莫斯科,以及小说的结尾——一片漆黑,什么也看不见,但我知道,这黑漆漆的夜,也饱含着生命的味道,弥漫着新鲜的气息,北方的春天虽然来得晚,但春天并未迟到,已然来临。

菲茨杰拉德做到了她做到的,我也做到了我应该做的:在早春,译毕《早春》。

四月八日,武汉解封,我与妻先行如约返回武汉的家中,小心翼翼地将支离破碎的生活重新拼凑起来。回去的头两个月时间,我们多数时间里依然居家办公,我也因此有空继续修订译文。

返回武汉时空空荡荡的武汉火车站站外广场(2021.4.8)

五月十七日,我将定稿发至责编的电子邮箱,《早春》也在春天去往了编辑的手中。

二〇一一、二〇一五

大学课堂上,我能接触到的菲茨杰拉德,只有名气远大得多的那位。

二〇〇七年,我初入大学,念的是英文系。四年间,读过不少文学作品,也系统地学习过英美文学史,但很可惜,每每听到老师与同学提及“菲茨杰拉德”之名,我想都不必想,便知道,他们指的是写出了《了不起的盖茨比》(The Great Gatsby)的F.司各特·菲茨杰拉德(F Scott Fitzgerald)。

至于佩内洛普是谁,要等到很久以后,我才会知道。可即使后来知道了她的存在,甚至知道她拿过大名鼎鼎的布克奖,但在很长一段时间里,我还是无缘读到她的作品,之所以无缘,恐怕主要是无意,毕竟要读的好作品实在是太多,更何况,我身边的同学与师长,从未向我推荐过这位似乎稍显“冷门”的英国作家。

真正头一回读到她,还得等到二〇一一年的秋天。

当年秋天,有一次,我在逛一家常逛的小众书店(是的,也只有在“小众书店”里,我才会有如此际遇)时,无意间邂逅了一本书,薄薄一册,开本也小,设计得很素净,书名叫《离岸》(Offshore),可当时最吸引我的,并不是书名,而是作者名:对,姓是我熟悉的“菲茨杰拉德”,名则是我相对不那么熟悉的“佩内洛普”。

我常逛的那家“小众书店”

(拍摄者:萤火虫小花,from豆瓣)

幸好当时我早已知道了这位作家的大略生平,既然有幸邂逅,索性当场买下此书,付款时我才注意到,书封上印着一句话:“他们既不属于河流,也不属于陆地。”他们究竟属于哪里?又有着怎么样的生活?带着这些疑问,我读起了《离岸》。

如今已不记得初读时的确切感受,但却依然记得,那样的题材,那样的写法,都是我之前不曾见过的,所以读完后我很清楚,这位菲茨杰拉德的作品,我还会继续读下去。这位老奶奶,实在是非同一般。

旧版《离岸》(新星出版社,2009)

新版《离岸》(中信·大方,2020)

没想到,再次读到她,已经是二〇一五年了。

而这一次,我真正地,彻底地爱上了她。

这次读到的是《书店》(The Bookshop)。我早已不记得自己是在什么时候,是从哪里购得这部作品,但我记得,阅读过程中,我意识到,佩奶奶的这部《书店》,如同她的《离岸》一样,又一次写得如此特别,在这部作品中,她再次写到了失败的人,写到了不被关注的失语者。此外,那时的我便已很喜欢书话类作品,可我之前读过的,以及我心目中的书话类作品,似乎都远不及这部作品这样残忍直白。

旧版《书店》(新星出版社,2006)

新版《书店》(中信·大方,2019)

读罢,我思绪纷纷,当即在豆瓣上写下一条短评,现将其中部分内容贴出:

······佩内洛普依旧优雅,甚至连显露残忍瞬间的那些时刻都优雅得让人伤怀。主题立意虽不及《离岸》,格局不够开阔,却很巧妙地以小镇点滴关照了时代在智识方面的缺憾与无知。某种程度上,书店和小镇都是绝妙的隐喻 —— 书店即文化与知识,甚至是朴素的良知,而小镇即人们的窄视,甚至是傲慢与偏见。阅读的过程中,数度想到了那个生我养我的小城,以及城里书店的式微,有颇多感慨。转念一想,弗洛伦丝·格林也许便是虚幻世界的菲茨杰拉德,她年岁渐长,却孜孜不倦地做她想做的梦,行她想行的路,任前路有多坎坷,结局是否写定,都继续往前;好在这一次现实比虚构更美满,作者最终还是获取了成功。

如今再来看这段文字,虽有稚嫩与信口开河之处,但贵在真实,确是我当时心中所想的如实反映。

我有个“怪癖”,遇到自己喜欢的作者,有时反倒“吝啬”起来,不愿一口气全部读完,非得慢慢地读,这里的“慢”,常常意味着得隔上很久时间,才会读一本。我读佩奶奶的作品便是这样,从二〇一一年初读,到二〇一五年再读,中间隔了四年,哪怕实际上我是再读时才爱上她,但等到下次读她,又是许久之后的事情了。

二〇一二、二〇一九、二〇二〇

我的翻译之路,始于二〇一二年。

那一年,还在读研的我二十四岁,机缘巧合之下,受彼时还供职于某家知名出版机构的好友所托,接下一部女性流行小说的翻译;虽然遗憾未能出版,但有机会译书,于我而言,已是莫大的幸福。

二〇一九年,我的头一部文学类作品译作《成为母亲》(A Life’s Work: On Becoming a Mother)出版。翻译这部作品,其实最初怀了一些私心:当时妻子正怀着孕,我偶然看到编辑老师在找译者,便努力争取到了译这部作品的机会——我想译出这部作品来,作为一份别致的礼物,献给她。

想法很浪漫,过程颇为艰辛,但最终很值得,于公于私皆如此。

我拿到译者样书后,妻子第一时间读了这部作品——此时的她已是一名母亲,我们的孩子也已出生——读完后很喜欢,能得到她的赞许,我已然非常高兴。然而更大的惊喜还在后头:作品正式出版后,引起了一定的反响,甚至引发了一系列有意义的社会议题讨论,自己虽然只是译者,能做的非常有限,甚至有可能“帮倒忙”(译得不够好,自然会对作品产生消极影响),但依然感到很高兴,并愈发意识到,翻译一部好作品是一件于己于人都特别有意义的事,也愈发坚定了自己继续做翻译的信心。

二〇二〇年,我的第二部文学类作品译作《超凡脱俗的鸟》(Miss Jane)出版。这是我特别喜欢的一部作品,我甚至在临近翻完这部作品时“不争气”地流下了几滴泪——流泪的原因很复杂,一来是因为被这部作品打动,二来是因为一段虚拟历程即将结束,有种怅然若失的感觉,三来是因为再次被文学以及优秀(在我看来,甚至可以说是伟大)作品的力量所折服。

译完这部作品后,我慢慢意识到,翻译不论有多辛苦,终究可以是一件让自己愉快的事情,会让自己活出别样的意义。更重要的是,我也找准了自己的翻译之路,知道自己最想译的是什么样的作品与类型。此处暂且卖个关子,但相信眼尖的读者一眼便能看出我的翻译偏好。

之前出版的两本译作

很幸运,我在二十多岁时,便有机会译书,并且从此之后知道这是值得我一直做下去的一份小小的事业。虽然中间也有过不少波折,但最终,我还是慢慢步入正轨,能够在过去三年都有译作问世,并有一定反响。虽然与许多其他同行相比,这压根算不上什么值得一提的成就,但我很知足,也备受鼓舞,并且做好了一直在这条路上走下去的准备。

二〇一九

与《早春》结缘,最早可以追溯到二〇一九年。

当时,我无意之间得知,中信·大方已经引进了佩奶奶的六部小说,即将在当年先行推出两部,并在接下来的两年以每年两部的速度出版余下的四部。得知这则消息后,我分外兴奋,要知道,此时距佩奶奶的作品上一次出版(二〇一〇年,新星出版社),已经过去了将近十年。更让人高兴的是,首批推出的两部作品,其责任编辑均是我的好友邱宇同老师,也正是她告知了我这则出版资讯。

不久后,《书店》与《蓝花》(The Blue Flower)的新版便面世了,我也于第一时间购得这两本书。这一次,佩奶奶的作品换了新的出版方,新的译者,新的设计,呈现出勃勃的生机,有了一个精彩的再度亮相,我作为一个普通读者,自然为好友以及佩奶奶感到高兴,殊不知,数月过后,我自己也成了佩奶奶的译者。

《蓝花》(中信·大方,2019)

年底,我完成了手头上的翻译工作,休息了一段时日后,又手痒起来,便“主动出击”,问诸位编辑朋友是否有作品需寻找译者。这一次,我又在无意间问起了邱老师,虽然她此时已经离开大方,但还是第一时间告诉我,佩内洛普·菲茨杰拉德的《早春》还未寻到译者,听闻此则消息后,我既惊喜,又忐忑,惊喜不必多说,忐忑是因为,我此前从没想过自己能在这个年纪离自己心仪的作者如此之近。

怀着一颗忐忑的心,我还是鼓起勇气,联系了大方那边的编辑老师,又在读完作品后进行了试译,并且顺利通过了试译,正式成为了我的文学偶像的译者。

念念不忘,必有回响。

二〇二一

二〇二一年开年,《早春》已进入紧张的编辑出版流程。

此时,佩奶奶的责编已经换成了郭歌老师。郭老师与邱老师一样,是无比认真负责,也无比有主见的优秀编辑,与她合作,全程都很愉快,也获益匪浅,单是译者编辑的线上翻译讨论,经字数统计,便达到了三万余字(见下图)。

与郭歌老师的翻译讨论在线文档统计一览

每一处讨论的状况大略如下:

虽然辛苦费时,但依然值得。经过这样的讨论,我俩进一步确信,佩奶奶的妙,除了史实细节处,也体现在这些文字细节处。翻译与翻译讨论也是一种文本细读,细读过后,更能体会到原作者的那些微妙与动人的文字与措辞选择,也更能坚定我与编辑的信心:我们喜欢的作者,的的确确值得我们喜欢与付出。知道了这一点后,我们也更有干劲,愈发希望将这部作品做好,尽量给读者一份满意的答卷。

《早春》的编辑出版过程有太多动人的瞬间,在此无法一一列出,只再谈其中非常触动我的一件事:封面的主图出自深受读者喜爱的顾湘老师之手,顾湘老师既是好作者,也是优秀的艺术家,画得一手好画。然而,许多读者恐怕不知道,顾湘老师曾留学莫斯科,对这座城市非常熟悉,而本书的主要故事情节恰巧发生在莫斯科。

《早春》封面手稿图

出自原作者顾湘的新浪微博(@顾不厌)

由此可见编辑之用心,有如此用心的编辑,我的信心自然会足一些。

忙碌过后,便到了收获的时节。

四月二十二日,我下班后回家,取来快递包裹,收到了译者样书。一时间,我不知说些什么好,于是吃完晚饭后,先看了一会儿稿子,做了一会儿翻译,待到理清理头绪后,便写了一段不长的话,发在了豆瓣。若是没有这段话,也不会有这篇临时起意的译者手记。(本想从另一个角度切入写一篇译后记,但最终还是写出了一篇追星的“心路历程”,干货少了一些,但也无悔,毕竟它完整地纪录了我生命中的一段重要时光。)

自此,我的圆梦之旅也总算暂时告一段落。

《早春》实拍书影

(拍摄者:书鬼,from豆瓣)