博物馆日|从殖民起源到取消文化:未曾纯真的博物馆

博物馆乃至其他文化机构中的殖民主义和种族主义问题并不是封存于过去的化石,而是涉及到从基础设施到认知框架、到权力结构、到决策过程,再到文化权威的方方面面。有的博物馆建在从原住民那里非法掠夺而来的土地上;殖民时期被夺走的无数人类遗骸躺在博物馆贮藏室里,无法回到家人和族人身边;殖民时代被盗取的文物今天仍在博物馆展出——没有适当背景介绍、也没有对原文化和社群的赔偿;包括原住民在内的文物所属者的自我表达依然无足轻重;继续简化原住民和其他群体的生活世界中的内在张力和复杂性(例如标本化和东方主义化的“纯真”和“岁月静好”)……这些都足以说明,殖民主义和种族主义的幽灵今日依然萦绕在博物馆上空。因此,为博物馆去殖民化并不是什么“文化战争”的一部分,更不是谄媚政治正确、波及无辜的运动风潮,而是极其必要、早该采取却因种种原因未能采取的举措。

现在,唯一能为我的过去岁月赋予意义的方法,就是展出我收集的物件——锅碗瓢盆、装饰摆设、衣物、绘画——就像人类学家所做的那样。

我从环球旅行和漫游伊斯坦布尔中观察到,存在两种收藏家:骄傲的收藏家,他们乐于将自己的收藏展示给全世界(这类人在西方很常见);害羞的收藏家,他们把收集来的东西都藏起来(一种非现代习性)。

——奥尔罕·帕慕克《纯真博物馆》

一桩人类学丑闻

2021年4月起,宾夕法尼亚大学和普林斯顿大学因研究和教学伦理问题深陷舆论漩涡。2021年4月21日,阿卜杜尔-阿里·穆罕默德(Abdul-Aliy Muhammad)在《费城询问报》(The Philadelphia Inquirer)上发表了一篇专栏文章,批评宾夕法尼亚大学考古学与人类学博物馆(以下简称宾大博物馆)持有1985年MOVE爆炸案中遇难者的遗骸,并将其用作课堂教学目的。作者要求宾夕法尼亚大学及宾大博物馆将遗骸归还给遇难者家属,为持有这些遗骸郑重道歉,并对相关家属和社群进行补偿(reparation)。

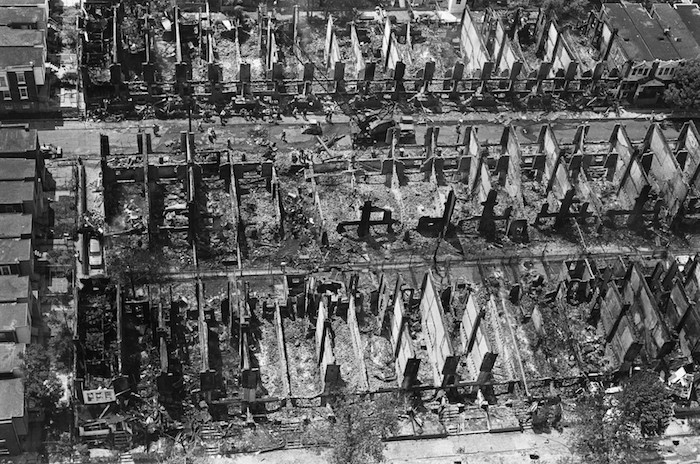

MOVE是一个非裔美国人激进环保组织,由约翰·阿非利加(John Africa)于1972年创立,总部位于费城。1985年5月3日,手持逮捕令的费城警察在试图进入MOVE成员居住的排屋时与后者发生武力对峙。警察向屋内投掷催泪弹,MOVE成员开枪回敬,警方也用自动武器予以还击。随后,警方从直升机投下两枚炸弹,爆炸引起大火,焚毁了周围的65间房屋。最终,包括约翰·阿非利加在内的6名成人和5名儿童死亡,超过250人无家可归,MOVE居住的排屋内仅有两人幸存。2020年11月,费城市议会通过投票表决,为爆炸事件正式道歉。

1985年move事件

1985年,在体质人类学家阿兰·曼恩(Alan Mann)的监管下,宾大博物馆通过费城市法医办公室接收了MOVE爆炸案的遗骸进行检查。由于对其中的某些遗骸是否属于特定MOVE成员这一问题产生了争议,此后宾大博物馆一直保留着这些遗骸,直到2001年曼恩教授前往普林斯顿大学时将遗骸随他一起带走。2016年,宾大博物馆曾暂时取回遗骸进行调查,到2019年它们被送回至普林斯顿大学。

2019年,在普林斯顿大学开设的一门法医人类学线上课程中,主讲人宾大博物馆体质人类学负责人珍妮特·蒙格(Janet Monge,她在1985年曾作为博士生在曼恩手下工作)手持被严重烧毁的股骨和盆骨(它们来自MOVE爆炸案的遇难者遗体)给学生们授课。这一系列课程的标题为“真实的骨头:法医人类学的冒险”。

此消息传出后,阿非利加家族以及更广泛的非裔社群表达了强烈的痛苦和愤怒。他们质问为何这些同伴的遗骸会进入博物馆的收藏陈列,以及为何它们会被用于科研和教学目的。对非裔美国人而言,在36年之后,MOVE爆炸案尚未愈合的伤疤又被无情撕开,而宾大博物馆距离当年爆炸的案发地仅有几个街区之遥。不少人类学者也积极声援非裔群体,认为博物馆和研究者未获得当事人生前或事后的知情同意,严重违背了研究伦理。而且,此次事件凸显了非裔美国人遭受的双重暴力:一方面是以MOVE爆炸案为极端体现的、由国家施加的身体暴力;另一方面是学术机构留存遗骸以供“科学研究”、不交予遇难者家属/社群善后的学术种族主义暴力。

MOVE成员

目前宾夕法尼亚大学和普林斯顿大学校方均已向遇难者家属致歉,并发表公开道歉声明。第三方开展的事实核查和后续赔偿事宜商讨正在进行中。普林斯顿大学人类学系的声明中写道:“我们承认,美国的体质人类学最初是一门支持和参与优生学的种族主义科学。它为奴隶制辩护,支持限制性移民法,并被用来为美国和美国以外发生的隔离、压迫和暴力正名。体质人类学以学术研究之名使用、滥用、不尊重原住民和少数族裔社群成员的身体、遗骸和生命。尽管在研究人类身体和多样性的人类学方法中,反种族主义的方法、理论与实践正在增加,但在目前的学科实践中仍然留有太多过去的回声。”

问题重重的过往

诚如普大人类学系的声明所言,殖民主义和种族主义的厚重阴影笼罩着人类学学科与人类学博物馆的过去,其幽灵在今天依然未完全消散。不论是协助殖民当局展开对殖民地的高效治理,还是将异文化置于展列中以供凝视和猎奇,抑或通过研究颅相和人类遗骨为进化论式人种学说铺路,乃至使用边界清晰、稳定固化、本质主义的“文化”作为分析单位来理解人群,都是人类学与殖民主义/种族主义的纠缠的不同体现。而北美人类学奠基人级别的人类学家——如弗朗兹·博厄斯(Franz Boas)和阿尔弗雷德·克罗伯(Alfred Kroeber)——对他们研究人群的遗骸的处理方式,为发生在MOVE爆炸案遇难者身上的事件提供了一个不光彩的历史参照。

在整个欧洲和西方世界,看上去价值中立、代表着“科学”进步理想的自然历史博物馆与殖民主义渊源颇深。一个尤为臭名昭著的例证便是美国的自然历史博物馆和文化博览会中的北美原住民/印第安人。从欧洲人与北美原住民的初次接触开始,后者就被频繁地展示于皇室宫廷、巡回演出、马戏团以及各大世界博览会上。到了十九世纪下半叶,随着自然历史博物馆的兴起,对活生生的印第安人的奇观化、娱乐消遣化与“科学探究的兴趣”结合起来,博物馆展览作为一种教育工具被呈现给新生的美国公众。而讽刺的是,这时候的博物馆往往成为印第安人的最后避难所,因为白人殖民之下他们业已失去赖以生存的土地。

夸扣特尔人

早在1893年的芝加哥世界博览会(World's Columbian Exposition)上,后来被尊为北美文化人类学之父的弗朗兹·博厄斯就已经指导安排过包括14名夸扣特尔人(Kwakiutl)在内的人种学展览。这些夸扣特尔人来自不列颠哥伦比亚省的鲁珀特堡,原本居住在夏洛特女王岛的一个村庄里,结果他们居住的村庄被拆解开来,打包运到芝加哥,并在现场重新组装以供展览。展览中,夸扣特尔人操演着他们社群内部已不再举行的仪式,努力迎合西方设想中“原始的”前哥伦布状况。因此,极为讽刺地,在“从西方文明的冲击和污染下抢救‘正宗’、‘纯净’的印第安本土文化”的人类学倾向,和世博会在进化论标尺下展现英美的文明和现代化程度的民族主义主题之间,民族学家和人类学家们为原住民发明了他们自己的文化。无论是在当时占据主导的进化论范式,还是在刚刚开始形成的文化相对主义萌芽中,都没有为持续存在且不断适应周遭变化的原住民文化留出任何空间。

芝加哥世博会上的展览为后来的类似展览开了先河,它也使作为策展人的博厄斯声名鹊起,这在后来人类学与博物馆的紧密关联以及人类学作为一门学科的发展过程中发挥了极其重要的作用。此外,芝加哥世博会的展品直接成为了随后修建的菲尔德自然历史博物馆(The Field Museum)的核心馆藏。

博厄斯不仅安排展出过夸扣特尔人,他对爱斯基摩人(Eskimo)的研究兴趣也促使他写信给探险家罗伯特·皮里(Robert Peary),建议后者从格陵兰岛带一些爱斯基摩人回美国。1897年,皮里抵达纽约,随货物带回6名爱斯基摩人,其中包括6岁的男孩米尼克(Minik),他是其中一名爱斯基摩人的儿子。在两天之内,30000名游客购买每人25美分的门票在皮里的船上观看这些爱斯基摩人,随后美国自然历史博物馆为他们安排了馆内的长期住宿。

被带回美国自然历史博物馆的6岁爱斯基摩男孩米尼克

住在博物馆的8个月时间里,皮里带来的6名爱斯基摩人中有4人死于肺结核(他们对这种外来疾病毫无抵抗力),其中包括米尼克的父亲,另有一人回到了格陵兰,米尼克则留在了纽约。博厄斯曾宣称这些博物馆中的爱斯基摩人将只用于科学目的,而非展出目的。由于自己忙于其他研究事务,博厄斯便把研究爱斯基摩人的重任交给了他最有前途的学生、后来声明卓著的人类学家阿尔弗雷德·克罗伯。对于人类学研究而言,这8个月结出了硕果。然而,8年后,一篇报道揭露,米尼克的父亲过世后并没有像米尼克以为的那样被埋葬,而是进行了尸检,他的大脑被取出保存,遗体被浸泡,骨头存放在博物馆中,博物馆的一名体质人类学家甚至还发表了一篇基于其大脑解剖的论文。米尼克要求归还父亲遗骨进行埋葬,却遭到拒绝。

除了夸扣特尔人和爱斯基摩人,博物馆居民中最为外界熟知的要数“最后的’原生’——当时公众使用的是颇具贬抑意味的’野生’一词,这也说明,将对象非人/动物化是殖民主义的一个常见特征和手段——印第安人伊希(Ishi)”。伊希是美国原住民亚纳族亚希群(Yahi)的最后一人,在白人殖民导致的部落消亡、族人消失、食物难觅的境况下,他于1911年8月离开自己生长的加州森林走向城市,但随即被抓捕入狱。当时在加州大学伯克利分校工作的克罗伯得知此事,派助手确认其是亚希人的最后一员后,将其带回自己主管的伯克利人类学博物馆照看,并为其取名“伊希”(亚希语中“人”的意思)。

克罗伯和伊希

在接下来的四年半时间里,伊希一直生活在人类学博物馆里,直到1915年他死于肺结核。他成为博物馆里的一个常驻展览,向前来参观的人们展示各种生存技能,例如燧石取火、制作箭矢和射箭,并录下了许多亚希人的歌谣和故事。他还获得了一份有偿工作,担任博物馆的看门人和清洁工。伊希与克罗伯最为亲近,然而除了克罗伯及其另两名大学同事之外,他没什么朋友。对于人类学家而言,伊希是一个几乎不为人知的文化的宝贵信息提供者(informant),他孑然一人的孤独形象绝好地证明了克罗伯对亚希文化的“纯正”、“与世隔绝”和“未受西方文明污染”的判断,尽管讽刺的是,亚希人为躲避白人殖民者的种族灭绝被迫逃亡长达40年(注:亚希人没有集中的政治权威,以小规模平等主义群体为单位过着狩猎采集的生活。因其领地毗邻矿区,加州淘金热致使亚希人失去传统食物来源并与白人定居者争夺领土,导致其人口急剧下降。到了1870年代,伴随着几次白人定居者对亚希人的种族屠杀,亚希人已所剩无几)。

亚希人伊希,1911

在博物馆工作期间,伊希的身边满是用作研究和策展的原住民出土遗骸,如此生活环境使他感到非常沮丧和痛苦。他于是要求按照亚希人的传统,在他死后将遗体火化。伊希因病辞世时,克罗伯正在欧洲休假。尽管克罗伯坚持要为他的朋友举行不尸检也不解剖的“基督教葬礼”,但加州大学的医生不顾伊希本人和克罗伯的意愿,对伊希的尸体进行了简单的尸检并取出了他的大脑。克罗伯结束休假回到伯克利之后,将伊希的大脑送到史密森尼博物馆作进一步研究。伊希的大脑随后被纳入博物馆馆藏,直到1999年,有关调查人员才根据《美国原住民墓葬保护与赔偿法》(Native American Graves Protection and Repatriation Act)将伊希的遗体归还并安葬在他生长的地方。

博物馆和校方在伊希之死中的所作所为是一个比较极端的例子,揭示了美国自然历史博物馆在种族主义科学发展中扮演的重要角色。即使退一步说,在博物馆的空洞同质空间里,伊希和他被打上烙印的文化身份被冻结在时空中,成为名副其实的“活化石”亟待抢救(salvage),被呈给白人学者用作“科学探究”、满足学术旨趣,这已经足够成问题。而博物馆展览通过日常生活的奇观化将这种错误制度化,就像芝加哥世博会上的夸扣特尔人表演一样,伊希的身体和行为被从日常生活(主观、自然、无反思、亲身经历和具身感受)改造成了奇观(客体化、异化、作为科学研究对象、供参观者观赏消遣、成为“文化”的忠实容器)。

取消文化?

加州大学伯克利分校的人类学系和人类学博物馆所在建筑叫“克罗伯大楼”(Kroeber Hall),正是为了纪念人类学家阿尔弗雷德·克罗伯。2020年7月,由师生们共同起草的《为克罗伯大楼除名的提议》被提交给伯克利校方的建筑名称评审委员会。提议指出克罗伯从事了“应受谴责”的研究,未考虑到人类学和考古学研究工作的重要伦理影响,并列举了三个具体行为:克罗伯和同事收集美国原住民祖先的遗骸,这在道德上从始至终都是错误的,而且从现在来看是非法的;克罗伯宣称奥隆人(Ohlone)已经在文化上灭绝,这一判断和声明对这些人造成了极坏的后果(注:1925年,克罗伯错误地宣称,就所有实际情况而言,奥隆人已经在文化上灭绝了。联邦政府于是根据克罗伯的这一声明取消了奥隆人被承认的原住民地位,并强迫其幸存成员交出土地——既然不再是原住民,他们的土地便不再受到保护);克罗伯对美国原住民伊希及其遗体的处理是残忍、有辱人格、种族主义的。因此,克罗伯其人对许多美国原住民来说是一个充满敌意的象征符号,有必要将他的名字从大楼上移除。

大部分师生同意这一提议(因此,在学校社群投票通过并获得校董事会许可后,2021年1月“克罗伯大楼”被正式除名),认为尽管克罗伯是一位重要的人类学家,他的名字所代表的价值和传递的讯息并不全是积极的,与对美国原住民的排斥、抹杀和非人化相联系。他的行为即使本无恶意,也显然很有问题,造成了实际的伤害。将一个在人类学学科中近乎神圣不可触碰的名字进行除名处理体现了伯克利校方对多样性、包容性、去殖民化的承诺,也是不再对过去的种族暴行视而不见、看到原住民及其他少数族裔的主体性的系列努力的第一步。

然而,也有师生对这一提议持有异议。伯克利的人类学家南希·谢珀-休斯(Nancy Scheper-Hughes)发文表示对除名提议“忧心忡忡”。在她看来,《提议》中关于克罗伯的声明含有错误信息,而且采用社交媒体“取消文化”(cancel culture)的流行风格,意在羞辱和清除被认为具有令人反感或冒犯性行为的公众人物。奴隶主、殖民者和种族主义者的名字、雕像、纪念碑被推倒或抹除,但是——谢珀-休斯声称——克罗伯和上述这些人毫不相干。除了列出克罗伯的学术志向和重大贡献,谢珀-休斯特别强调了当克罗伯休假归来看到伊希的大脑时他的强烈痛苦和沮丧,这导致他后来离开伯克利并转向精神分析。谢珀-休斯认为,加州原住民的义愤填膺并不是针对克罗伯,而主要是针对伯克利人类学博物馆——历史上这里留存了大量原住民遗骸、仪式材料和文物,其中许多是先通过以物易物或偷盗、然后通过购买或赠予来到博物馆的。谢珀-休斯声称,如果加州大学伯克利分校“抹去了克罗伯”,那么“克罗伯的遗产——包括两位杰出的女作家(指克罗伯的妻子和女儿)以不同的体裁写下的关于加州原住民的历史——也将被抹去。”

尽管谢珀-休斯的评论是具体针对克罗伯和除名事件的,但她提及的“‘取消文化’抹去一位学者的遗产和贡献”的确道出了很多人对文化机构去殖民化的质疑。借着#Metoo运动和“黑命攸关”运动(Black Lives Matter)等社会运动的势头,各式历史、政治、种族、性别、文化议题均被愈演愈烈的“取消文化”所席卷。作为旨在唤醒人们认清和反抗社会文化中存续的各种特权、歧视和偏见的自发社会运动,“取消文化”通常与进步派绑定在一起,它也必然遭遇保守派、政治正确反对者的抵制和部分温和派的反对。2020年的《哈泼斯杂志》联名信事件及其后续回应更是将这一议题推向高潮。具体到文化机构去殖民化问题,很多人会产生的一个质疑是,推倒殖民者雕像、抹去相关陈列、更改历史叙述难道不是一种去历史化吗——去殖民化难道不是去语境化吗(decolonize is to decontextualize)?

牛津大学考古学和人类学教授、皮特·里弗斯博物馆(Pitt Rivers Museum)馆长丹·希克斯(Dan Hicks)对这种说法作出了有力回应:对博物馆进行反种族主义化和去殖民化并不是要假装殖民从未发生过,恰恰相反,它的出发点是不再假装殖民主义及其后果已经完全成为过去,成为被自然化了的“历史”的一部分。以英国为例,一些殖民时期的博物馆可能会不假反思地选择继续“简单地展示和叙述”殖民历史,其实这种行为一点也不“简单”、“中立”或“客观”,而是无异于不断重演过去的剥削和暴行而不自知。对比之下,另一些博物馆则对拆除殖民主义基础设施持开放态度,因为正是靠着这些物质载体,老旧的帝国主义价值和制度性的种族主义得以延续下去。

因此,博物馆乃至其他文化机构中的殖民主义和种族主义问题并不是封存于过去的化石,而是涉及到从基础设施到认知框架(例如“西方&世界其他地方”框架或“野蛮-文明”线性进化叙事)、到权力结构、到决策过程,再到文化权威的方方面面。有的博物馆建在从原住民那里非法掠夺而来的土地上;殖民时期被夺走的无数人类遗骸躺在博物馆贮藏室里,无法回到家人和族人身边;殖民时代被盗取的文物今天仍在博物馆展出——没有适当背景介绍、也没有对原文化和社群的赔偿;包括原住民在内的文物所属者的自我表达依然无足轻重;继续简化原住民和其他群体的生活世界中的内在张力和复杂性(例如标本化和东方主义化的“纯真”和“岁月静好”)……这些都足以说明,殖民主义和种族主义的幽灵今日依然萦绕在博物馆上空。因此,为博物馆去殖民化并不是什么“文化战争”的一部分,更不是谄媚政治正确、波及无辜的运动风潮,而是极其必要、早该采取却因种种原因未能采取的举措。

“将此地去殖民化”

尽管近年来一些欧洲国家(如德国、荷兰、法国)针对博物馆中殖民时期掠夺而来的展品和文物,从国家层面启动调查、出台指南,将归还和相关赔偿提上日程,但这样的姿态还远远不够。对(包括国内治理中的)殖民统治的深远影响缄口不提;被压迫、剥削、边缘化的群体依然被排斥在职业策展和博物馆界之外;不反思治理结构中长期存在的欧洲中心主义——只要这些情况依然存在,去殖民化就任重道远。

2019年4月5日在纽约州惠特尼博物馆大厅的DTP抗议者。

“将此地去殖民化”(Decolonize This Place,简称DTP)是基于纽约的以行动为导向的去殖民化运动,其参与者和合作者中包括多个基层组织和艺术团体。DTP开展的首次行动是为布鲁克林博物馆(Brooklyn Museum)去殖民化,其后的众多活动都围绕去除文化机构以及艺术界中的殖民主义展开。例如,自2016年以来,DTP在位于纽约的美国自然历史博物馆(American Museum of Natural History)组织了“原住民日-反哥伦布日”系列活动,在“重新命名、移除、尊重”的口号下呼吁:将“哥伦布日”重新命名为“原住民日”;移除博物馆入口处的西奥多·罗斯福(Theodore Roosevelt)塑像;在征求展览所表现社群的代表的意见基础上,对数个博物馆展览进行重新设计;建立一个去殖民化委员会以评估展品中的刻板印象及其影响。DTP成员们在各大博物馆和大大小小的展厅中拉起横幅,促使参观者和广大公众思考:这些展品和馆藏是如何获得的?从谁那里获得的?为了谁而获得的?以谁的、什么代价获得的?

和许多其他左翼运动一样,DTP并不满足于在传统自由主义的“多样性、包容性、公正性”的框架中思考殖民主义和种族主义,而是提出了更为激进的问题:为什么博物馆需要职业策展人、执行董事、董事会?为什么我们要争相进入一个持续造成巨大伤害的文化系统和文化网络?文化机构如何能够成为不是关于策展而是关乎集体关怀(collective care)的空间?如何将艺术界对去殖民化的兴趣转变为持久的物质承诺?人们愿意分享什么?愿意放弃什么?

尽管DTP的活动主要指向文化机构,但文化机构的转变本身并非该运动的最终目的。DTP将殖民主义(尤其是定居者殖民)理解为结构和过程而非单一的事件——建立于非法攫取的原住民土地之上的民族国家如帝国般运作,对内压榨劳工、奴役底层、大兴士绅化(gentrification),对外发动战争、建造边界墙、制造流离失所和难民。正因如此,DTP的去殖民化行动必然会汇集起更广泛的议题和抵抗传统,包括原住民抵抗运动、黑人解放运动、巴勒斯坦解放运动、工人运动、反债务运动、移民正义运动、反父权制、反资本主义、环境保护等等。DTP的长期目标是在反殖民、反资本主义和女性解放的视野中,培养自主、团结和互助的政治,真正建立一个“新社会”。这一目标不仅要求推倒雕像和重新设计博物馆展览,也必须关涉对监狱和警察、资本家和边境墙等议题的深刻反思和批判。

而反过来,博物馆与其他文化机构也可以成为更广泛的社会运动的坚实阵地。例如,美国文化机构中近来策划的“黑命攸关”运动相关展览,通过纳入抗议标语和照片等重要物件,帮助赋予被边缘化的群体自主权和表达权,产生了强大影响力。在新闻热点愈发庞杂、媒体关注周期愈发短暂的当下,博物馆所带来的持续影响力也为社会运动的维续注入了持久的生命力。

尾声

人们熟知的西方博物馆自诞生之初就打上了帝国主义和殖民主义的深刻烙印——殖民帝国将其从世界其他地方掠夺而来的物件分门别类、梳理成完整连贯的叙事,供其展现强力和霸权。这一烙印之深让很多人觉得彻底的去殖民化希望渺茫。但无论如何,反思博物馆背后的知识-权力结构和它代表的价值、传递的讯息,这是去殖民化的第一步。换句话说,需要意识到作为文化机构的博物馆不再“纯真”——而且从未纯真过。

Reference

https://www.insidehighered.com/news/2021/04/23/anthropological-mystery-involving-penn-and-princeton-scandal-too

https://www.inquirer.com/opinion/commentary/penn-museum-reparations-repatriation-move-bombing-20210421.html

https://www.insidehighered.com/quicktakes/2021/04/29/penn-princeton-apologize-treatment-move-bombing-victims-remains

https://penntoday.upenn.edu/announcements/statement-regarding-human-remains-recovered-move-home

https://anthropology.princeton.edu/news/legacies-violence-and-complicity-current-policies-and-guidelines

https://savageminds.org/2006/08/10/in-the-flesh-in-the-museum/

https://hearstmuseum.berkeley.edu/ishi/

https://news.berkeley.edu/2021/01/26/kroeber-hall-unnamed/

https://chancellor.berkeley.edu/sites/default/files/kroeber_-_building_name_review_committee_proposal.pdf

https://blogs.berkeley.edu/2020/07/01/on-the-renaming-of-anthropologys-kroeber-hall/

https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/may/07/decolonising-museums-isnt-part-of-a-culture-war-its-about-keeping-them-relevant

https://decolonizethisplace.org/