石岸书|重探“新时期文学”的兴起

2021-05-17

2021-05-17

作为“新群众运动”的“新时期文学”

重探“新时期文学”的兴起

文 /石岸书

近十五年来,以“重返80年代”为主题的文学研究已经收获良多。“重返80年代”研究从1990年代以来的市场化语境出发,蓦然发现1980年代与1950—1970年代存在更为复杂的历史关系。而在市场化的1990年代清晰展开之前,确立1980年代与1950—1970年代的“断裂”关系,构成了1980年代政治—历史—文化意识的一部分,这一意识的核心框架是“新时期”与“文革”、现代与传统、中国与西方的二元对立,与之相同构的,则是“政治”与“文学”的二元对立。[1]“重返80年代”由程光炜、李杨、贺桂梅、王尧、黄平等学者持续展开研究,成果丰硕[2],这些研究有力地解构了1950—1970年代与1980年代的“断裂”,充分发掘出了“80年代文学”的政治性及其与1950—1970年代的联结、纠葛和冲突。可以说,“重返80年代”的最重要的贡献,是突破了1980年代政治—历史—文化意识,重建了“80年代文学”与1950—1970年代的连续性。然而,迄今为止,“重返80年代”研究所发掘出的所有历史线索仍然处于散布的状态,并没有被综合、提炼到一个有着清晰方向和边界的整体性解释框架之中。我们可以追问,“80年代文学”与“文革”文学和“十七年”文学的连续性的基本面到底是什么?这种连续性中所包含的断裂又如何理论性地解释?对这种连续与断裂的历史复杂关系的勘探能否导向一个整体性的解释框架?这些问题似乎始终没有得到理论性的澄清。因此,将业已充分发掘出的要素重新综合,建立一种边界清晰、具有整体性的解释框架,[3]或许构成了“重返80年代”研究能否继续推进的关键问题。

本文将尝试从“新群众运动”的角度整体性地解释“80年代文学”的兴起,并将描述的时段限定在1977年至1984年的改革初期。但本文不拟使用中性化、学科化的“80年代文学”,而是使用作为历史概念的“新时期文学”,以突出“80年代文学”所内含的历史性与政治性。

1

●

作为“运动”的“新时期文学”

黄平的考证指出,“‘新时期文学’真正有历史性的起源,源自1978年春五届全国人大一次会议所提出的‘新时期总任务’”[4]。在此要强调的是,“新时期”最初作为一个政治概念,它从政治领域进入文学领域,首先是“新时期总任务”的政治宣传运动的直接结果,而文艺界创造“新时期文艺”和“新时期文学”的概念,则是被动员起来参与这一政治宣传运动的自然产物。

1978年4月18日,《人民日报》第一次以“新时期总任务”为标题发表题为《大张旗鼓地宣传新时期的总任务》的社论,发出宣传“新时期总任务”的总动员令:

广泛地、深入地、大张旗鼓地宣传新时期的总任务,是当前的一项极其重要的政治工作。......各级党委要像当年宣传抗战、打日本侵略者,宣传打倒蒋介石、解放全中国,宣传抗美援朝、保家卫国,宣传过渡时期总路线那样,把新时期的总任务宣传到广大群众中去,做到家喻户晓,深入人心,使全党全军全国各族人民都动员起来,为实现新时期的总任务而奋斗。......各级党委要把宣传新时期的总任务作为一项政治运动来抓。领导干部要带头宣讲新时期的总任务,亲自作动员。要集中一段时间,充分利用报纸、刊物、电台、电视,利用各种宣传工具大造声势,然后转为经常工作,继续抓紧抓好。

从这一社论可以看出,“新时期总任务”的宣传是被当作一场全国性的“政治运动”来操作的。这是一场声势浩大的“新时期总任务”的政治宣传运动:依靠政党的动员结构,调动各行各业、各级各地的干部进行大力宣传,其目的是动 员人民群众的认同和参与。果然,此后《人民日报》陆续刊发各地学习“新时期总任务”的新闻,小到连队支部,中到地方省委,大到全国总工会,都被动员起来宣传、学习“新时期总任务”。[5]无疑,“新时期”的概念及其所内含的与“文革”决裂、开启一个新时代的断裂意识,之所以能够嵌入党政干部、人民群众和知识分子的意识和语言中,与这一全国性的政治宣传运动有关。

《人民日报》1978年4月18日第一版社论:大张旗鼓地宣传新时期的总任务

处在这一全国性的政治宣传运动中,文学界正是被这政治运动所动员起来的一个部门、一条“战线”,接纳、宣传、运用乃至再生产“新时期总任务”的话语成为文学界的一项“政治工作”。1978年5月27日,距离《人民日报》发布总动员令仅仅月余,中国文联第三届全委会第三次扩大会议举行,中宣部、文化部、《红旗》《人民日报》、新华社、《光明日报》和国家出版局的高层干部纷纷出席,这些单位正是发动这场政治宣传运动的核心单位。可以说,在这场政治宣传运动的背景下,文联三届三次扩大会议提出并将“新时期文艺”的说法写入决议便是很自然的。如果说,文联三届三次会议及“新时期文艺”的提出标志着“新时期文艺”的正式诞生,[6]那么意味着,与“新时期文艺”的概念几乎同时诞生的“新时期文学”,也是作为政治宣传运动的“新时期总任务”的组成部分而被构造出来的。

在这样的背景下,重返文艺界领导位置的周扬理解“新时期文学”的方式也与之相关。1978年底,在《关于社会主义新时期的文学艺术问题》这篇讲话中,周扬明确地提出,实现“社会主义新时期的总任务”的斗争,“是一个伟大的群众运动”,并号召文艺工作者投身其中,[7]这种表述方式显然包含着周扬从“运动”的角度来理解“新时期文学”的意图。1979年,在纪念五四运动60周年的报告中,周扬又提出将五四运动、延安整风运动和改革初期的思想解放运动视为三次连续的思想解放运动,这一认识也已经包含着周扬从思想解放运动的角度来理解“新时期文学”的思路;1979年底,在第四次文代会的报告中,周扬延续这一思路,更明确地说道:“从‘五四’到‘四五’,革命文艺历来是中国人民思想解放运动中重要的一翼”,“我们的革命文艺家,在历次思想解放运动中,都发挥了自己的作用”,“我们的文艺应当深刻反映我国人民思想解放运动的伟大历程,促进和鼓舞这个运动持续深入地发展”。[8]不仅周扬将“新时期文学”视为思想解放运动的组成部分,另一文艺界领导人张光年也同样如此。1984年底,在作协第四次代表大会上,张光年在总结初兴的“新时期文学”时,将改革初期的总体性政治进程统称为“思想解放运动”:“全国范围内的思想解放运动,横向地看,遍及从经济基础到上层建筑的各个领域,遍及社会现实生活的各个方面”,这是一场“既广又深的思想解放运动”,而“新时期文学”则是思想解放运动的一部分,并且与之内在地互动着:“思想解放运动造成的我国社会生活的深刻的变革,为新时期社会主义文学的繁荣,造成了客观的条件。这种客观条件和上述两种主观条件珠联璧合,便形成了新时期文学的勃兴。在这里,文学史的行程和思想史的行程,思想的逻辑与历史的逻辑,是紧密契合的。”[9]在报告最后,张光年自然而然地使用了“新时期文学运动”这一概念,来描述“新时期文学全局”,使之与思想解放运动相匹配、相呼应。[10]

《人民日报》于1979年2月23日(左)和24日(右)两天刊发周扬讲话《关于社会主义新时期的文学艺术问题——一九七八年十二月在广东省文学创作座谈会上的讲话》

上述讲话都是关于“新时期文学”兴起的标志性文件,这些讲话所展现的,是文艺界领导人周扬和张光年自然而然的思路:“新时期文学”是作为运动的“新时期总任务”建设历程和思想解放运动中的重要组成部分,必须从“运动”的角度来理解它的兴起与功能。

文艺界领导者如此,改革初期的文学评论和文学史编写也同样如此。例如,1979年就有人在《人民日报》发表评论,认为刚刚兴起的文学热潮已经成为一场 “运动”:

粉碎“四人帮”之后,在短短的两年多的时间里,揭露和批判林彪、“四人帮”这类题材的文学作品(短篇小说在其中占有十分突出的位置) 如雨后春笋,数量如此之多,对千千万万读者产生的思想影响如此之大,都是十分罕见的文学现象。因此,从某种意义上来说,已经成为社会主义条件下的一种文学运动。目前涌现出来的一批优秀作品,只不过是这场文学运动的最初果实。我们有理由相信,在若干年后,未来的文学史家们会给这一文学运动以应有的评价,或许会把它们和“四五运动”中光辉的天安门革命诗歌相提并论。[11]

1980年,由全国二十二院校集体编写的《中国当代文学史》也是从“文学运动”的角度来理解“新时期文学”。在编写组看来,纵观1949年新中国成立直到1979年,三十年来的中国当代文学就是一场漫长的文学运动,他们用一句话就自然而然地说出这一判断:“作为社会主义革命事业重要组成部分的当代文学运动。”[12]编写组认为,这场文学运动的特点是:有“党的领导”,“跟广大工农群众打成一片”,“为社会主义革命和社会主义建设,为无产阶级的解放事业作出了贡献”;并将这场漫长的文学运动划分为四个阶段:1949年至1956年,1957年至1966年,1966年至1976年,1976年至1979年。[13]在这一叙述中, “新时期文学”的最初阶段被归结为文学运动的第四阶段,与1950—1970年代的文学运动具有同一性质。令人感兴趣的不只是这一看法,而更是这种看法的“自然而然”——一种几乎不需要论证就理所当然地给出看法的直观方式。这表明,二十二院校编写人员身处在“新时期文学”的最初阶段,他们体验、理解“新时期文学”的方式,就是从“文学运动”的角度出发的。

在改革初期,把“新时期文学”理解为“运动”的方式之所以显得如此自然而然,或许是因为,自“五四”以后,文学常常是以“运动”的方式开展或 以“运动”的方式获得理解的,1944年甚至有人抱怨,无处不在谈论“文学运动”,“文学运动”被严重泛化使用。[14]这种文学的开展方式或理解方式,一直延续到新中国成立以后的社会主义文艺实践中:数不胜数的运动席卷而至,文学领域甚至一度成为运动的风暴之中心。因此,刚刚经历过1950—1970年代运动风暴的历史参与者不假思索地将“新时期文学”理解为运动,实在是自然而然的事情。这种自“五四”以来就成为主导范式的理解方式,总是意味着,文学是大多数人有组织地参与的集体行动,是与政治或政治的生成密切相关的共同实践。简言之,文学即政治。

《新时期文学六年(1976·10—1982·9)》

出版社:中国社会科学出版社

编写者:中国社会科学院文学研究所当代文学研究室

出版年:1985-1

事实上,就“新时期文学”的迅速繁荣和巨大规模而言,的确可称之为“运动”。1985年出版的《新时期文学六年》(由中国社会科学院文学研究所编写) 如此感慨:

在“百花凋零,万马齐喑”的十年文坛荒芜后,中国的社会主义文学非但迅即复苏,而且短短六年间便达到空前繁荣的境地。......六年中 (按:指1976年10月到1982年9月),我们的文学期刊从仅剩《人民文学》、《诗刊》、《解放军文艺》等寥寥数种,发展到今天,仅省级以上的文学刊物便超过200种。不但各省、市、自治区都有文学月刊,而且大多数省区还创办了大型文学丛刊。像《收获》、《当代》、《十月》、《花城》、《钟山》等大型文学刊物,发行量都高达数十万份,拥有十分广泛的读者。全国文艺期刊的年发行量,一九八一年便达到十二亿册以上。文学书籍的需求量同样超过以往任何时期。不少著名小说,像《人到中年》、《高山下的花环》和《李自成》等,都销行数百万册。据不完全的统计,如果包括专区和县一级创办的文学刊物在内,全国文学刊物已超过千种。文学出版物的这种繁荣状况,是自“五四”新文学运动以来从未有过的。

六年中,发表和出版的文学作品,诗歌以数万首计。小说方面,仅据《小说月报》一九八二年所附全国三十七家主要文学期刊一年刊载的小说目录,长篇就有72部,中篇有343部,而短篇则高达3119篇。截至一九八二年九月,六年间发表和出版的中篇小说近1500篇,长篇小说达500多部。一九七九年以来,戏剧、电影的年产量也连年增长。几年来,儿童文学读物也已出版3000余种。如果加以比较,则六年新时期发表和出版的中篇小说篇数远远超过“文化大革命”前十七年的总和。而一九八一年长篇小说出版的部数,几乎相当于五十年代产量最高的一九五九年的四倍。[15]

“新时期文学”短时间内如此迅速地兴起和壮大,被文艺界领导集体认为是“建国以来最活跃、最繁荣”[16],其程度、规模远超五四新文化运动,的确给人一种“文学运动”的直感。同样作为文化/文学运动,五四新文化运动与“新时期文学”在规模、组织程度上有着巨大的差别。从组织程度上,新文化运动仅仅凭借中心城市的大学、社团和期刊来组织、发起,并没有多少组织性,甚至可以说是“一盘散沙”,[17]而“新时期文学”却有一套从上至下、从中央到基层的完整、高效的文学体制进行组织、发动和领导。从规模上,五四新文化运动主要局限于中心城市和沿海地带,主要局限于受过新式教育的新青年群体;1919年五四运动以前,新文化运动可以说影响微弱,即使是五四运动以后,“新文化”成为 全国性的“运动”,影响力也大都只能抵达部分省城,即使在省城,《新青年》的销量也大多是数日本,而五四运动后全国各地由学生团体所创办的白话报刊,也不过约四百种。[18]而“新时期文学”却遍及全国,大至北京上海,小到区县城镇,无处不在,上引的各项数据表明,如此数量巨大的发行量、期刊种类和文学创作,无一不显示着存在一个数量极为庞大的读者群和作者群;因此,将“新时期文学”体验、理解为一场“文学运动”,或许并不难以理解。

“新时期文学”不但是思想解放运动的组成部分,而且自身就是一场文学运动,这一在改革初期显而易见的直感和理解,却逐渐消失在1990年代以来的中国当代文学史的经典叙事中。在这一叙事中,日益占据主导的,其实是反省、否定和废弃从“运动”的方式来直接理解“新时期文学”的尝试。这种文学史的政治,同样起源于改革初期,起源于改革初期对文学生产和组织的“文革”方式的否弃。1980年,由陈荒煤担任顾问的《中国当代文学史初稿》出版,其中便明确提出“戒绝用政治运动和群众斗争的方式来对待文学艺术领域中的问题”,新中国成立以来的文艺批判的“有害倾向”之一就是“运动式的做法”,“一哄而起”,“基本上听不到不同的意见”,造成“虚假的‘舆论一律’”,致使“四人帮”“那样容易得手”。[19]在这种认知中,文学一旦成为“运动”,就有沦为“文革”式的“运动”的危险,就既不利于文艺民主,且造成政治灾难,因此,如果仍然用“运动”来理解“新时期文学”的话,与“新时期文学”的空前繁荣、改革政治的新气象,似乎总不太相称。为了理解、凸显和构造改革与“文革”的断裂,切割“新时期文学”与“十七年”文学特别是“文革”文学之间的连续关系,构造文学与政治的二元对立,将“新时期文学”理解为主要是文学逐渐摆脱政治、追求自我发展的历程,便成为日益突显的文学史政治。

《中国当代文学史初稿(上下册)》

作者:冯刚(编)

出版社:人民文学出版社

出版时间:1980-12

随着1990年代后期以来现代性视野的开启、“重返80年代”研究的持续推进,这种文学史政治如今已被批判性地反思,但这种反思却始终无法突破它自身的限度。作为这种局限的结果,便是我们依然可以在中国当代文学史的经典叙事中看到,改革初期作为整体的“文学运动”总是被“文学潮流”的说法所替代,“新时期文学”的兴起过程被细分为一个个边界不那么清晰的“文学潮流”,如伤痕文学、反思文学、改革文学等。然而,“文学潮流”的说法,就其规模、组织化方式和政治目标的统一设定而言,实乃“文学运动”的婉转说法,一种有意无意“去政治化”的说法。如今,在“文革”的暗影已去除的情况下,如果不 “再历史化”地直接从“运动”的角度直接理解“新时期文学”的兴起,我们就很难全面理解改革初期被分割成的一个个“文学潮流”所内在的统一性和动力机制,我们也很难透彻理解“新时期文学”何以能够在如此短暂的时间内迅速兴起且空前繁荣,最后,我们也很难真正突破1980年代以来所形成的文学史框架,以及潜藏在这种文学史框架背后的政治—历史—文化意识。

2

●

文化馆系统与“新时期文学”的群众性

《辞海》对“运动”的定义中包含三个特征:即运动的“有组织、有目的、规模较大”。[20]可以说,组织性的问题构成了理解“运动”的关键,而“运动”的规模也与组织动员机制密切相关。“新时期文学”的兴起是以文联—作协体制的重建为前提的。1978年5月召开的中国文联第三届全委会第三次扩大会议,标志着文联及各文艺家协会开始恢复,1979年10月召开的第四次全国文代会选举产生了全国文联新的领导机构,1979年11月,中国作协改选“文革”后新的领导机构。总的来说,在改革初期,“国家的政治组织形式,包括文化(文学)的权力机构及其组织形式,并未有很大的变化”,“机构的组织方式和人员构成,基本延续‘文革’发生前的格局”。[21]可以说,重建后的文联—作协体制由于基本延续“十七年”的模式,因而依然具有动员结构的特征。

然而,讨论初兴的“新时期文学”,文联—作协体制固然关键,但文联—作协体制有其固有限度。最重要的历史事实是,自1949年第一次文代会以来直到1990年代初市场化时代降临之前,文联—作协体制作为一种制度安排从未完全深入县一级及以下的基层,直到1980年代中期之前,县一级基本没有文联—作协组织。第一次文代会后成立的中华全国文学艺术界联合会(其后的“文联”)的章程中只涉及省市;1949年全国40个地市先后成立地方性文联组织,[22]据《文艺报》(第18期)的统计,各地作协分会从1954年的8家发展到1959年的23家,各地加入作协的人数达到3136人,1960年有3719人,此后陆续发展。[23]但对于新中国来说,如此规模的文联—作协体制显然远远不像当前文学制度研究所描述的那样,已经自上而下覆盖全国。事实上,1950—1970年代文联—作协体制最多只深入部分地市一级,县一级相当少见。直到1980年代中期,县一级文联—作协组织才开始慢慢建立,但直到1991年的统计,全国地市一级文联平均组建率也只有85%,县一级文联平均组建率则仅为50%。[24]例如,1986年之前,广西壮族自治区共13个地市,组建地市级文联8个,到1991年,仍有一个地市没有成立文联,而全区83个县(市),1986年前组建县级文联25个,到1991年也只组建56个县级文联,县级文联组建率为68%。[25]

从1950—1970年代至1980年代中期,由于文联—作协体制在基层的制度性缺席,基层文艺活动包括文学生产另有制度承担。1953年,周扬在中国文学艺术工作者第二次代表大会上的报告中就指出,“辅导群众的业余艺术活动,是省、市文联的另一个主要的任务。这种辅导应当侧重于供应群众业余艺术活动的材料 和指导群众的创作这两方面,以便和政府文化主管部门的工作互相配合而不互相重复”[26]。所谓政府文化主管部门的工作,其实主要是指各地文化馆、群众艺术馆(以下简称“群艺馆”)的文艺工作。1964年,周扬又明确谈到过,“要抓好文艺队伍建设。队伍无非是三个方面:文化队伍(如文化馆、书店),事业队伍 (搞表演的),创作队伍(写东西的)。这里边有专业的,但大量的是业余的。在县这一级,要靠业余队伍”[27]。县一级组织文化队伍和业余创作队伍的工作, 也主要是由县一级文化馆来承担的。

1950年代的上海工人文化宫

新中国成立初期,就建成了完整的群众文化体制,它包含四个分支。其一是由共青团和政府教育部门主管的市青年宫、少年宫等机构;其二是军队内部的团俱乐部、连队俱乐部;其三是由工会组织主管,以省、市工人文化宫,市辖区工人俱乐部,厂矿企业工人文化宫、俱乐部为制度主体;其四是由政府文化部门主管的分支,以省市群艺馆、县(市辖区)文化馆、县以下的区或乡镇文化站、农村俱乐部为制度主体,其中最重要的是县一级文化馆,为论述方便,这一分支简称“文化馆系统”。[28]这四个分支都程度不同地参与到文学生产之中。以工会组织主管的工人文化宫和工人俱乐部为例,在部分大中城市和厂矿、企业密集的地区(如上海),尽管有较为完善的文联组织的覆盖,工人文化宫或工人俱乐部在发展工人文艺创作上依然扮演重要角色,这些机构通过组织业余文艺创作组、辅导工人业余文艺创作和创建工人业余文艺团、队等方式,使工人群众得以实质性地参与到文艺生产之中。数据显示,截至1981年,全国工人文艺组织有各种职工 业余文艺团、队15700多个,各种文学艺术创作组织8800多个,到1985年,全国已有3万多个职工、工人业余文艺创作组织,参加的业余文艺作者达20余万人。[29]但在改革初期,从机构数量、覆盖面、文学生产功能等方面来说,文化馆系统在整个群众文化体制中最为重要。

文化馆系统上承中国革命中的群众文艺实践和民国政府民众教育馆制度,新中国成立初期,文化馆系统便在全国各地普遍地建立起来了,并在1950—1970年代饱经历史的曲折而大体依然保持1950年代中期的规模。自1978年12月文化部发布《关于开展一九七九年春节文化艺术活动的通知》始,文化馆系统的建设工作开始迅猛推进;1980年初中宣部发布《关于活跃农村文化生活的几点意见》,要求加强县、社文化馆、站建设,推进群众文化工作;1981年8月,中共中央发布《关于关心人民群众文化生活的指示》,要求大力推进群众文化工作,并将文化馆、群艺馆作为主要的制度形式;1983年9月,中共中央再次批转中宣部等四部门《关于加强城市、厂矿群众文化工作的几点意见》,要求真正实现“六五”计划所提出的“基本上做到市市有博物馆,县县有图书馆和文化馆,乡乡有文化 站”。[30]在1950—1970年代,中共中央从未为了加强群众文化工作而专门颁发文件,1981年和1983年这两个中央文件,成为改革初期指导群众文化工作的纲领性文件,这是理解改革初期的群众文化何以迅速活跃、普遍繁荣的基本前提之一。

1952年,全国有文化馆(基本是县一级)2430个,1965年增长到2598个,经历“文革”动荡后规模基本不变,此后,一路渐增,直到1984年增长到最高峰3016个,此后几年稳中略降。从历史趋向来说,自1952年开始,全国文化馆基本规模便已然奠定,从1952年到1984年的最高峰,三十余年只增长了586个。这一事实表明改革初期的文化馆系统与1950—1970年代的延续关系。乡镇一级的文化站则是1952年开始设立,几经起伏后,1965年为2125个,1976年恢复到2886个,到1979年陡增到22304个,此后几年依然是以每年数千个的速度增长:1980年25273个,1981年28417个,1982年35832个,1983年41830个,到1984年增长到50247个,1984年之后,增长速度迅速回落,到1986年增长到最高峰,为53519个,此后,同样开始稳中略减。[31]从乡镇一级文化站的历史而言,文化站的规模直到1979年才初步奠定,而文化站增长最快的时期正是1978—1986年。可以说,1950—1970年代的文化馆系统的建设,逐渐地从城市到乡村、从省市到乡镇地铺展和下沉,直到1986年左右才宣告结束。

也就是说,1978—1986年是新中国成立以来所开始建设的文化馆系统的迅速发展和完成时期,正是在这一时期,“一个以县文化馆为‘龙头’,以乡镇文化站、文化中心为枢纽、以农村文化室(俱乐部、青年之家)和农村文化户为‘基脚’的农村群众文化网已经形成”,“这是建国以来群众文化发展的最好时期”,[32]“群文(‘群众文化’缩写)工作者称80年代为群文工作的‘黄金时代’”[33]。值得注意的是,文化馆系统发展最快的时期恰恰与“新时期文学”兴起繁盛的时期相重叠。这绝不是偶然的。改革初期文化馆系统的迅猛发展与“新时期文学”的“空前繁荣”的密切关联处在于,文化馆系统的重要任务之一正是推动群众性的文学生产。可以说,文化馆系统在基层的迅猛发展,正是“新时期文学”兴起与繁盛的重要制度条件。

自1950年代文化馆系统初建时起,群众性文学生产便是工作之重。1956年,文化部、共青团中央发布《关于配合农村合作化运动高潮开展农村文化工作的指示》,规定了县文化馆和区文化站集中或分片地轮流训练业余文艺活动骨干,辅导群众文艺创作、供应宣传教育和文艺活动资料等工作。[34]1981年中共中央发布的纲领性文件《关于关心人民群众文化生活的指示》,除强调文化馆系统是推进群众文化工作的主要制度形式外,也同样强调文学、艺术活动是群众文化工作的头等任务。随这一文件同时发出的,是中宣部、文化部、共青团中央联合发布的《关于活跃农村文化生活的几点意见(修改稿)》,文件提出要建设农村集镇文化中心,逐步建立一支群众文化骨干队伍,特别是业余文艺创作和业余文体队伍,要求文化馆在内的单位加强面向农村的辅导工作。1981年7月,文化部发布《文化馆工作试行条例》,将文化馆界定为“当地群众文化艺术活动的中心”,并规定文化馆的工作任务是“组织辅导群众业余文艺创作和业余文化艺术、娱乐活动”,并规定文化馆主要面向农村,通过各种形式培养文艺骨干,繁荣文艺创作。[35]可以看到,群众性的文学生产正是文化馆系统的常规工作内容之一。特别是在改革初期,由于县一级文联、作协组织的建设才刚起步,文化馆系统作为综合性的群众文化制度,顺理成章地承担起了组织、辅导和培养群众性的文艺创作的任务,这就是何以文化馆系统会成为“新时期文学”兴起与繁盛的重要条件的原因之一。

《文化馆工作试行条例》(部分)

截取自《中国群众艺术馆志》

作者:中国艺术馆筹备处,北京华人经济技术研究所编辑

出版发行:北京:社会科学文献出版社,1997.06

改革初期,文化馆系统延续1950—1970年代的传统,继续组织、辅导和培养群众性的文艺创作。一般县级文化馆,包括地市群艺馆和少数的文化(教)局都会设专门的文学组或创作组(室),由专门的文学干部负责,而这些文学专干基本上便是地方文学圈较有成绩的地方作者(家)。到1984年,全国文化馆3016个、群艺馆315个,[36]合计3331个,可以说全国文化馆系统中的文学组或创作组(室)几乎也有这么多。一般而言,文学组或创作组(室)基本上依托于文化馆,即使有些在名义上归属文化(教)局,但实际上大部分还是落实在文化馆内。全国文化馆系统中的文学组或创作组(室)是推动和支撑群众性文学生产的重要制度。在这一制度之下,文学组或创作组(室)主要通过两个方面组织、辅导和培养群众性的文艺创作:首先是组织一系列的文艺创作学习班,或者以会代班的形式组织和辅导业余文学作者;其次是创办文艺刊物,为本地区的业余作者提供发表园地。

从省市群艺馆、县级文化馆到乡镇文化站,组织和辅导群众文艺活动是文化馆系统各级的日常工作,这其中就包括文学创作活动的组织和辅导。而组织文艺创作学习班,乃至以会代班的形式组织培训,也是文联—作协体制的常用方式。例如,1956年3月,中国作协和共青团中央联合召开第一届全国青年文学创作者会议,业余文学作者占82%,这次会议就是采取以会代班的形式,“采取短训班方式开会”,由作协的茅盾、老舍、陈涌、张光年等授课,同时老舍、赵树理、康濯、曹禺等老作家到各组具体辅导。[37]文化馆所组织的文艺创作辅导活动与这一方式有些相似,只是规模小型化。例如,在北京,丰台区文化馆1974年恢复馆名后设文学组、基层辅导组等业务组,创立业余文学创作小组等,1980年前后,文化馆多次举办文学培训班,萧军、浩然、刘绍棠、从维熙、邓友梅、林斤澜、陈建功等人都曾讲过课,从1983年起,还成立了文学创作协会;燕山区文化馆1977年成立文艺组,举办各类培训班9期,培训文艺骨干285人;平谷县文化馆1978年举办各种文艺学习班,作家浩然、刘绍棠、刘厚明、林斤澜等应邀辅导。[38]在四川,内江市文化馆1976年组织工农兵业余文艺创作评阅组,1979—1981年,文化馆举办文学讲座、作品讨论会23次,组织业余作者深入生活11次,创作作品2235件。[39]在湖南,益阳市文化馆1979年举办戏剧创作培训班和曲艺创作笔会,1984年8月举办曲艺创作学习班,1985年3月举办青年文学创作学习班,1985年5月举办 戏剧创作学习班,学员7名,训期16天,创作大型剧本3个,小型剧本1个,电视剧本2个,1986年6月,由文化局、文化馆联合举办散文诗创作座谈会,莫应丰、洛之应邀参加。[40]正是遍布全国的文化馆系统的这些辅导工作,将基层一大批文学爱好者、业余作者都组织到文学生产之中,源源不断地为“新时期文学”培养数量庞大的业余作者和地方作家。这就难怪青年时曾在广东潮安县文化馆创办的《潮安文艺》上发表过作品的陈平原断言:“但凡‘文革’后期开始文艺创作的,大都曾得到各地文化馆的培养。”[41]

其次是创办一系列文艺刊物。1950—1970年代各地群众文化机构就已创办过刊物。1956年,文化部、共青团中央发布《关于配合农村合作化运动高潮开展农村文化工作的指示》,要求县文化馆和区文化站供应宣传教育和文艺活动资料等,加上此时“百花齐放、百家争鸣”的契机,1956—1957年文化馆系统有过短暂的办刊热,此后基本都因“反右”而停办;1960年代初期接着续办,“文革”爆发后又都停办,1970年代初期刊物开始稳步增多,但改革初期才迎来黄金时代,此时全国各地的群众文化机构纷纷创立刊物,这些刊物有的延续1950—1970年代的旧有刊名,但更多的是创办新刊物,这些新刊物形式多样,定期或不定期,公开发行或内部发行,期刊形式或报纸形式乃至亦报亦刊,油印或铅印,层出不穷,数不胜数。

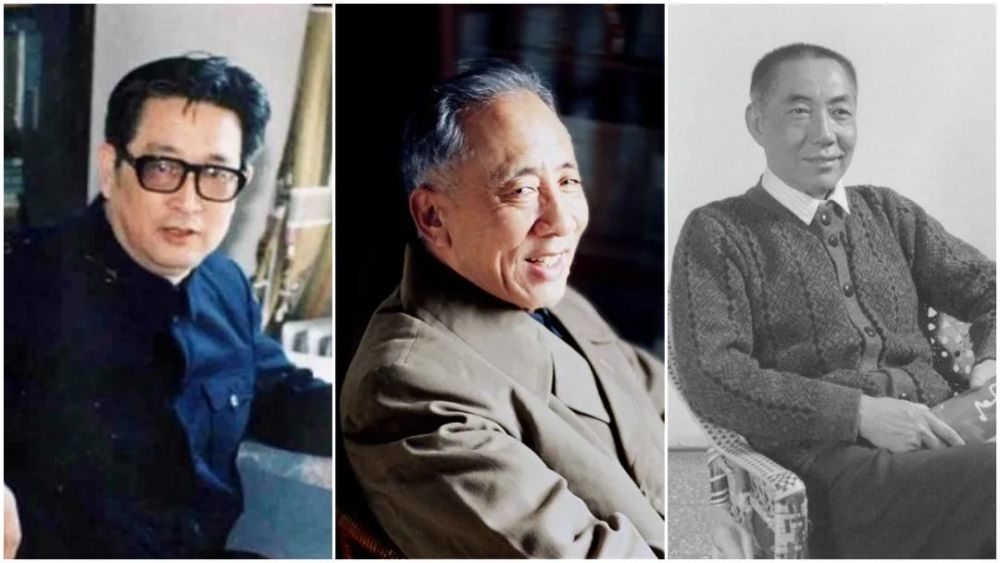

例如,《中国文化馆志》收录北京市19个区县文化馆志,有10个明确记载创办过刊物。丰台区文化馆于1975年创办文学刊物《丰收》,培养、扶植了一批业余作者,其中包括毛志成、肖复兴等人;密云县文化馆1980年代创办文学刊物 《寸草》,得到过浩然、刘绍棠的支持和辅导,甚至还发表过林斤澜的文章;通县文化馆1972年创办《通县文艺》,1975年停刊后,接着重新恢复1960年代停刊的《群众文化》小报,1979年在刘绍棠、浩然的支持下,《群众文化》停刊,改出不定期刊物《运河》,同年6月,大型文学刊物《运河》出版,刘绍棠、孙犁、浩然等为该刊撰稿。[42]在四川,各地文化局、群艺馆、文化馆都有主办各种群众文艺刊物。例如,《四川群众文艺》《群众文化探索》等由省群艺馆创办,《涪江文艺》(1981年改为《剑南》)、《沫水》《沱江文艺》《凉山文艺》等由各地区文化局主办,《三峡》《锦江》《艺术广场》《自贡文艺》等由各地区群艺馆主办,此外尚有群众文艺刊物30余种,加上县文化馆、文联主办的油印、铅印的各种文艺、文化报刊约200多种。[43]其中《沱江文艺》1974年创刊,初为不定期刊物,由内江地区文教局创作室主办,1977年后改为综合性文艺刊物,1981 年开始在省内公开发行,周克芹的《许茂和他的女儿们》便是1979年在这一刊物上首发;内江文化馆则接办不定期内部刊物《甜城文艺》,每月一期,到1982年底,共出刊二十余期,印小报18800份;内江地区群艺馆1980年还主办不定期内部刊物《沱江浪花》,以刊登群众文艺资料为主。[44]湖南省娄底地区下辖娄底市、 涟源县、冷水江市、双峰县等,1979年、1980年,娄底市文化馆先后创办《花山》综合文艺杂志、《娄底新歌》专刊和《娄底文艺》小报;[45]涟源县文化馆1979年起办有亦报亦刊的《涟河》,不定期出版,其中有两期为小说专辑,专门刊登全县业余作者的作品,《涟河》直到1990年代初期才停办;[46]冷水江市文化馆1979年创办《冷江文艺》,每年出刊1—2期;[47]双峰县文化馆1981年创办《双峰文化报》,办至1985年,共出48期。[48]

刘绍棠、孙犁、浩然(左起)

让我们再次回到上引《新时期文学六年》的各项数据。由这些数据可以知道,到1982年,省级以上的期刊超过200种,在不完全统计的情况下,地区、县一级创办的文学刊物达到800种以上。而地区、县一级的文学刊物,其实绝大部分是由深入基层的文化馆系统所创办,此后,随着文化馆系统的继续发展,所办刊物会更多。正是这些由文化馆系统所创办的地方性刊物,从下至上地支撑起改革初期全国性的、群众性的文学参与,所谓改革初期“新时期文学”全国性的繁荣,与这一时期文化馆系统所创办的各种刊物实有莫大关系。

可以看到,文化馆系统凭借自身的文学制度,通过组织文艺创作学习班(会)并创办文艺刊物,将广大基层群众组织到文学生产实践之中,为“新时期文学”既培养了广大的读者和作者,也创办了数量众多的刊物、发表了数不胜数的文学作品,从而由下而上地推动“新时期文学”的兴起与繁荣。在受到过文化馆系统培养的作者中,有相当一部分成为全国性作家,在“新时期文学”的中心占有一席之地。例如,除上文提到的周克芹外,陈忠实最初发表的作品便是在陕西省工农兵艺术馆(其后的群众艺术馆)创办的《工农兵文艺》和西安郊区文化馆创办的《郊区文艺》上,他作为郊区文化馆重点培养的业余作者也多次参加郊区文化馆的活动,事实上,陈忠实曾在1978—1982年先后在郊区文化馆和灞桥区文化馆工作;[49]韩少功于1974—1978年曾在湖南汨罗县文化馆工作;《犯人李铜钟的故事》的作者张一弓于1981—1983年曾在河南登封县文化馆工作;1978年全国优秀短篇小说奖获奖者贾大山来自河北正定县文化馆,1979年获奖者陈世旭、母国政分别来自江西九江县文化馆和北京崇文区文化馆,1980年获奖者京夫来自陕西商县文化馆,1980年、1981年两届获奖者王润滋和1982年获奖者矫健均来自山东烟台地区文化馆,1981年获奖者鲁南来自山东禹城县文化馆,1983年获奖者彭见明来自湖南平江县文化馆等。[50]改革初期文化馆系统的文学工作的确成绩卓著,致使文化部在1983年1月印发的《全国文化馆工作座谈会纪要》中甚至批评各地文化馆过于重视文艺创作活动,把文化馆办成了“小文联”或“创作室”。[51]

一定程度上,如果不理解以文化馆系统为主体的群众文化体制的历史角色,不理解这一体制在改革初期所支撑的群众性的文学生产实践的基本情形,而仅仅从上层、从文学中心、从文联—作协体制出发,那么所谓“建国以来最活跃、最繁荣”的“新时期文学”,将的确是不可想象的。可以说,文化馆系统在改革初期的文学生产中介入极深,它组织、培养和团结了一大批身处基层的文学读者和文学作者,他们是“新时期文学”的重要读者群和作者群,这一切都使得“新时期文学”不只局限于中心地带、中心城市,也不只局限于知识分子阶层,而是得以从上层深入基层,从城市深入乡村,获得广大而深厚的群众性。

如果说初兴的“新时期文学”是一场文学运动的话,那么它也是一场突破城市和知识分子阶层、深入到广大乡村和基层群众之中的群众性的文学运动,简言之,是一场“群众运动”。

3

●

非支配性动员:“新时期文学”与新民歌运动的比较

必须指出,“新时期文学”作为群众运动,与1950—1970年代的群众运动相比的确存在一些关键差别。我们不妨将“新时期文学”与1950—1970年代最典型的群众性文学运动——“新民歌运动”——做一个对比。1958年群众性的新民歌创作被视为一场“运动”,已经成为中国当代文学史常识,例如,1980年出版的《中国当代文学史初稿》便将其界定为“建国以后首次