读完此文,发现自己喝茶只配叫“饮驴”

2021-04-28

2021-04-28

读《红楼梦》的时候有一段印象颇深刻:刘姥姥进大观园,贾母带着她和一干孙儿孙女到妙玉的栊翠庵喝茶。妙玉虽说是个年纪轻轻的道姑,却精于茶道,她对宝钗、黛玉说:“一杯为品,二杯即是解渴的蠢物,三杯便是饮驴了。”我平日里头喝茶大抵介于“解渴”和“饮驴”之间,在这个一切讲求效率的时代里打拼,哪有闲暇慢慢儿品茶,只得大大咧咧做个“蠢物”了。不过,若是偶尔想褪去些蠢气,倒也有个方便简单的法子,不妨到古人的画里头“偷”些个优雅品茶的攻略来。明代的许多画家,尤其是生活在江南的,都绘有品茶图,吴中才子唐伯虎的《事茗图》就是其一。

展开画卷,一股清爽之意扑面而来,但见翠峰如黛,巨石峥嵘,古松苍苍,绿竹猗猗。在松竹之中藏着几间茅舍,厅堂中有一人在伏案读书,侧屋里一个小童子正扇火烹茶。屋外的板桥上,一人拄着木杖款步而行,他是应邀来聚会品茶的,身后还跟着个怀抱古琴的仆人。在这幅开阔的画面中只有一主、一宾、两仆人,是不是太少了呢?须知明代人饮茶不但对环境、茶品、茶具十分挑剔,连人数都有讲究,用文人陈继儒的话说,品茶这件事“一人得神,二人得趣,三人得味,七八人是名施茶”。所谓“施茶”就是在寺院门口给过往行人提供茶水解渴,这样的好人好事只能彰显善心,无法标榜品位,要是被妙玉小姐瞧见了,怕是要冷笑了。《事茗图》里只有一主一宾,完全符合“得趣”的品味原则。

不过,在这画卷上,宾主二人一个乐滋滋地在家候客,一个兴冲冲地在路上行走,还不曾相会。这是画家的巧思:良辰美景都藏在盼头里,不刻意描摹饮茶时的美好情境,将之留给观看者用想象力去补足。二人见面后究竟如何呢?明代茶道的扛鼎之作《茶谱》中有一段宾主对饮的描述可助想象:“主起,举瓯奉客曰:‘为君以泻清臆。’客起接,举瓯曰:‘非此不足以破孤闷。’乃复坐。”这喝的哪里是茶,根本就是情怀!饮完茶之后,宾主二人“遂出琴棋,陈笔研。或庚歌,或鼓琴,或弈棋,寄形物外,与世相忘”。原来,画中仆人抱着的琴也是文人茶会的重要道具,喝茶不过是一系列风雅活动的前奏。

在江南文人的休闲世界里,喝茶与解渴无关,喝什么茶、和什么人喝、怎么喝,这些都是生活趣味的试金石。人们不仅精于茶道,连泡茶用的水都讲究得很。《事茗图》的画面中央绘有一条从山间飞落而下的瀑布,在山脚下汇聚成潺潺小溪,蜿蜒流淌。这山间的清泉芳冽甘腴,用来烹茶,再好不过。对于水品的讲究,不全是为了味觉享受,也是要显示自己纤细敏锐的感官鉴赏力,有点“品味表演”的意思。比如妙玉小姐给宝黛喝的体己茶就是收了梅花上的雪烹煮而成的,黛玉误以为是“旧年的雨水”,便遭了妙玉的嘲笑,说她“竟是大俗人”。在这场暗暗展开的趣味较量中,黛玉一个不小心,落了下风。而我呢,作为一个连矿泉水和自来水都分不出的粗糙现代人,每读到这段,便有点心虚。但说句实话,用梅花雪水烹茶,清雅是清雅,到底刻意做作了些。还是《事茗图》中就地取水,来得自然随意。

在这幅画的引首处有隶书题写的“事茗”二字,出自唐伯虎的同乡好友文徵明之手。我起初认为“事茗”就是从事饮茶活动,直到读了画卷后另一位明代的苏州文人陆粲书写的《事茗辩》一文才恍然大悟,原来“事茗”是一个人的名号,此人姓陈,是唐伯虎、文徵明的朋友,善弹奏古琴,对茶道亦颇有心得。明代苏州的画家喜欢以他人的别号为题进行创作,这幅《事茗图》就是“别号图”的代表。送给“陈事茗”先生一幅描绘待客品茶的画,这样的礼物,真是既风雅又独特。

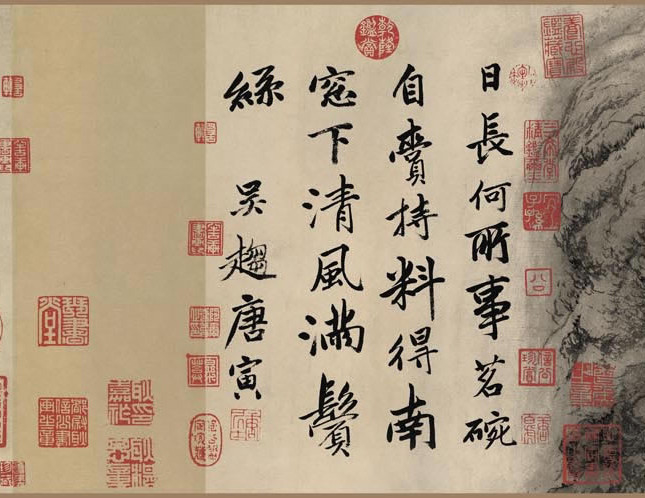

画卷的左侧有唐伯虎题写的一首诗:“日长何所事,茗碗自赍持。料得南窗下,清风满鬓丝。”“事茗”二字被巧妙地嵌入头两句里。诗的意思也好:山静日长,优游林下,有知己对坐,有清茶助兴,日子恬淡而潇洒。“南窗”从字面上看是指南面的窗户,但别忘了陶渊明曾经“倚南窗以寄傲”,所以,有了好茶的激发,虽处陋室小窗之下依然可以抒发傲世的情怀。

其实,比起种种品茶攻略,还是画里闲适自足的意境和诗里头的“日长”二字,真正叫我羡慕。忙碌中,只觉得光阴嗖嗖似箭,无论做什么都急吼吼的,“日长”成为一种越发稀罕的生命体验。瞧瞧陈事茗和他的朋友们,无论赴个约会,等位朋友,喝杯清茶,还是送份礼物,都从容不迫。得半日之闲,可抵十年尘梦,最奢侈的哪里是什么茶道呢,是那不急不躁、慢慢悠悠的时光。