吕明烜丨“材料先行”与“义理先行”:经学方法论视域中的 “三家之僭”

摘要

从方法论角度透视《论语》“三家之僭”诸章解释史,能够识别出学者们使用的“材料先行”和“义理先行”两种解经方式。“材料先行”侧重考索群经,就事论事,通过系联群经、弥合众说搭建经学语境。“义理先行”坚守经制,带着对事件性质的判断考量材料。从微观层面看,“材料先行”容易停留于文本表面的和谐,而留下深层义理的龃龉。相较而言,“义理先行”能较大限度地贯通经旨、贴合文本传达的直观情绪,值得我们重视。从宏观层面看,解经方法并不天然地和某种经学立场或阵营捆绑在一起,却透露了注释者对“经”的理解和对解经工作的性质判断。“义理先行”与“材料先行”分别在不同历史时期占据主流、发挥价值,两者间的张力对于传统经学发生、发展、变易有重要意义。从方法论视角考量传统注疏,对我们思考经学的当代开展方式有重要价值。

关键词:三家之僭;义理先行;材料先行;经学方法论

鲁国“三家之僭”被后人视作东周礼崩乐坏的典型事件。所涉文献为《论语·八佾》篇的三章:

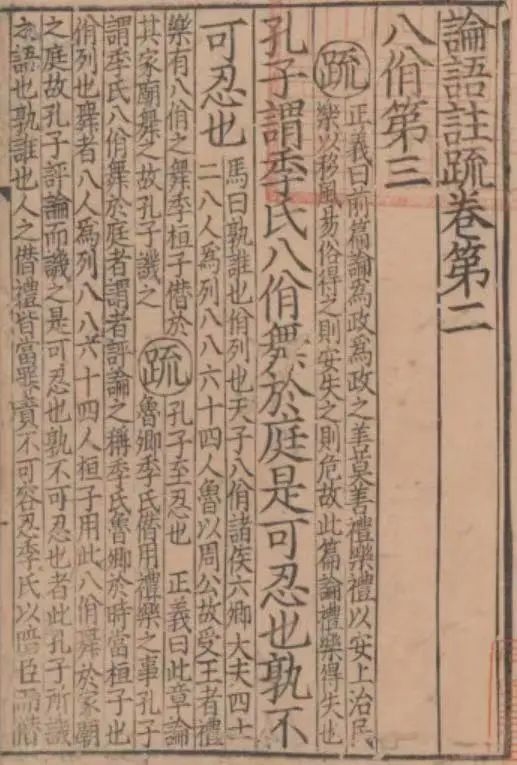

孔子谓季氏,“八佾舞于庭,是可忍也,孰不可忍也?”

——“八佾”章

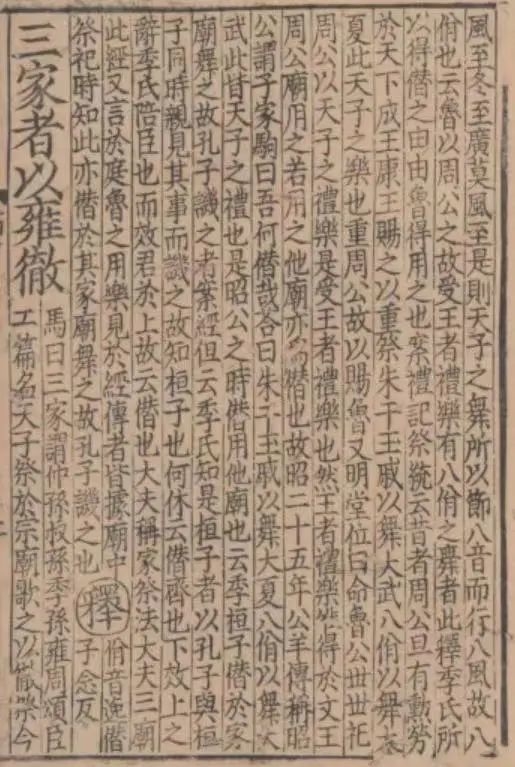

三家者以《雍》彻。子曰:“‘相维辟公,天子穆穆’,奚取于三家之堂?”

——“雍彻”章

季氏旅于泰山。子谓冉有曰:“女弗能救与?”对曰:“不能。”子曰:“呜呼!曾谓泰山不如林放乎?”

——“旅泰山”章[1]

三章字面意思皆是讥讽三桓僭越,悲叹世风不古。不过,三家僭越的背后涉及一系列复杂问题。对此,历代经师以各自的方式为相关章节补足经学语境,探究只言片语背后的制度、历史和义理。

本文拟考察《论语》“三家之僭”诸章注疏史,分析学者们采取的两种解经方式:“材料先行”和“义理先行”,这两种方式较早呈现于今古文经师对“三家之僭”的注释之中,在后世注疏中亦有传承。解经方式的背后是注家对经典的理解,从方法论角度探究传统注疏,对我们今天思考经学发展方向有重要价值。

先看古文经学。古文视域下的“三家之僭”诸章可分为两组,“八佾”“雍彻”为一组,三家僭犯只有鲁国才能使用的天子礼乐,其行为既僭越了天子,也滥用了鲁国特权。“旅泰山”为一组,季氏擅用鲁国的祭泰山之礼,受到孔子批判。

先看“八佾”章,“八佾”是天子的乐舞规格,作为大夫的季氏竟然照搬,孔子感叹“是可忍孰不可忍”。何晏《集解》引东汉马融之说,申明相关礼制背景,为此章补足经学语境:

马融:天子八佾,诸侯六,卿大夫四,士二。八人为列,八八六十四人。鲁以周公故,受王者礼乐,有八佾之舞。季桓子僭于其家庙舞之,故孔子讥之。[2]

按照礼制规定,天子八佾、诸侯六佾、卿大夫四佾。但鲁礼情况特殊,依照周天子的行政命令,鲁国成为周代的“礼乐特区”,可以在一定范围内施行天子礼乐。因此,季氏作为大夫只能用四佾,却擅用鲁国的八佾特权,遭到孔子讥讽。

马融的注解其重点有二,一是讲明周代“正礼”,即通行礼制的规定。二是讲明鲁礼“特例”,即鲁国何以得用天子礼乐。

先看周代“正礼”。“天子八佾,诸侯六,卿大夫四,士二”这一判断,反映了马融对《左传》的认同。《左传·隐公五年》记载:“九月,考仲子之宫,将万焉。公问羽数于众仲。[3]对曰:‘天子用八,诸侯用六,大夫四,士二。夫舞,所以节八音,而行八风,故自八以下。’公从之。于是初献六羽,始用六佾也。”[4]依照《左传》,隐公对祭舞标准产生疑问,众仲回以“天子八、诸侯六”的礼制,引导鲁公以六佾的规格举行祭舞。

再看鲁礼“特例”,马融说“鲁以周公故,受王者礼乐,有八佾之舞”,这一判断展现了其对《礼》的熟悉。《礼记·祭统》记载:“昔者,周公旦有勋劳于天下。周公既没,成王、康王追念周公之所以勋劳者,而欲尊鲁;……八佾以舞《大夏》;此天子之乐也。康周公,故以赐鲁也。”[5]《礼记·明堂位》记载:“成王以周公为有勋劳于天下,是以封周公于曲阜,地方七百里,革车千乘,命鲁公世世祀周公以天子之礼乐。”[6]因为周公的功勋,鲁国得到使用天子礼乐的特权,其中就包括八佾之舞。

及至此,关于周代礼制和鲁礼特例的讨论已有充分的文献依据。仔细品读却能发现《左传》的历史记载和《礼记》的制度规定之间,颇有值得玩味之处。

根据《左传》记载。一方面,鲁公对乐舞标准产生疑惑,足见鲁礼情况复杂,人多不晓。另一方面,《左传》言“初献六羽,始用六佾”,即暗示之前多用八佾。根据以杜预为代表的《左传》注家,“献六羽,用六佾”是一种向正礼回归、值得嘉许的行为:“鲁唯文王、周公庙得用八,而他公遂因仍僭而用之。今隐公特立此妇人之庙,详问众仲,众仲因明大典,故《传》亦因言‘始用六佾’。”[7]鲁用八佾已是特权,他公因袭八佾则构成了严重僭越,因此鲁国退而用六佾,借此规范礼乐制度,不再充当下级僭越之“中介”。邢昺在“八佾”注疏中提到:“云‘鲁以周公之故受王者礼乐,有八佾之舞’者,此释季氏所以得僭之由,由鲁得用之也。”[8]

由此,相关注疏便为季氏僭越勾勒出了完整的历史语境,其僭越可以被视作“一体两面”,从“周代正礼”的角度看,季氏越级僭越天子;而从“鲁礼特例”角度看,季氏将其搬到家庙的行为,亦有“僭鲁”的味道。这样,孔子“不可忍”的批判,就既包含对其冒犯天子礼乐的愤怒,亦包含对其滥用鲁国特权的谴责。在“雍彻”章皇侃、邢昺注解中,也延续了这一说法,认为祭祀完毕后歌《雍》诗而彻祭器,属于鲁国有资格使用的天子礼乐特权,三桓擅自僭越,招致孔子讥讽:“鲁用天子礼乐,以《雍》彻,由是三家僭之也。”[9]

可以说,经由马融对于周代正礼和鲁礼特例的申说,三家僭越有了清晰的礼制和历史背景,先有鲁行天子礼的特许,后有三家僭天子礼的行为产生。礼乐失序的原因,推测起来,无非三家势大,掌控鲁国,进而滥用本属于鲁国特例的天子之礼。故而皇侃提出,对三家的批判应追溯其家族干政的源头。比如批判季氏,并不应只针对桓子,而应批判把持鲁政的季氏五世祖孙。[10]由此,“八佾”“雍彻”的批判范围,锁定在了鲁国三桓家族。

再看“旅泰山”章。

季氏以旅祭祭祀泰山,孔子慨叹季氏无礼。何晏《集解》引马融注:“旅,祭名也。礼,诸侯祭山川在其封内者。今陪臣祭泰山,非礼也。”[11]根据这一解释,鲁国作为诸侯有资格祭祀其封域内的泰山,而季氏祭祀泰山则是大夫僭诸侯。其论据来自《礼记·王制》“诸侯祭名山大川之在其地者”[12],皇侃《论语义疏》沿用此说。[13]从这个意义出发,“旅泰山”僭鲁和“雍彻”“八佾”僭天子背后的指向有所不同,孔子就事论事,针对不同的历史事件发表了自己的看法。

马融系联群经,为“三家之僭”搭建了完整的经学语境,其论经由何晏、皇侃等人申说,成为汉魏儒者的代表性意见,对后世产生巨大影响。

接下来看今文学者对“三家之僭”的理解。早期《论语》注本已大量遗失,我们无法直接读到相关今文注解,但可以从现有材料推测其注释“三家之僭”的另一种态度。“八佾”诸章在今文视域下是义理连贯的系列事件,孔子表面批评三家或者季氏,实际矛头则直指鲁国的僭越,由此感叹整个时代的礼崩乐坏。

前文已经提到,对于隐公五年“初献六羽”这一历史事件,《左传》家认为这代表鲁国主动放弃“用天子礼乐”之特权,向正礼回归,是值得嘉许的。而《公羊》则与《左氏》理解迥异,认为鲁用六羽已属僭越,当然更没资格使用八佾:

《隐公五年·公羊传》:初者何?始也。六羽者何?舞也。初献六羽何以书?讥。何讥尔?讥始僭诸公也。六羽之为僭奈何?天子八佾,诸公六,诸侯四。……始僭诸公昉于此乎?前此矣。前此则曷为始乎?此僭诸公犹可言也,僭天子不可言也。[14]

《公羊》将“初献六羽”定性为僭越,源于其对周代正礼的不同理解:“天子八佾,诸公六,诸侯四。”按照这一礼制,作为侯国的鲁国只能用四佾,其用六羽已属僭越诸公,用八佾则更是严重地僭越天子。这一记载体现了《春秋》之隐微书法,鲁行僭礼一直存在,但僭犯天子属于大恶,圣人不忍直言,改而批评鲁国僭越诸公,委婉揭露其罪状。对此,何休的解释十分简明:

前僭八佾于惠公庙,大恶不可言也。还从僭六羽议,本所当讬者非但六也。故不得复传上也。加初者,以为常也。[15]

鲁于隐公五年始僭诸公,逐渐习以为常。算上不忍直书的八佾之舞,鲁国的僭越行之滥矣。因此记载鲁国用六,并非对其尊周复礼的嘉许,而是痛心疾首的刺讥。

从这种意义上看,《公羊》家“天子八,诸公六,诸侯四”与《左氏》众仲说“天子八,诸侯六,大夫四”的礼制差异,绝不是简单的礼制异数。它承载着丰富的经义内容,涉及对于鲁礼情状的宏观描述,以及批判情绪的整体烘托、善恶褒贬的是非判断。若以众仲说作为基准,那么改用六佾的行为,多少能让鲁君、鲁国的形象显得正面。而以《公羊》说为基准,则只能理解为鲁礼的混乱无序已入膏肓,圣人对之唯有痛斥而已。

有了隐公五年的铺垫,《公羊传·昭公二十五年》的批评更加直截,昭公和子家驹商量诛杀长期僭越的季氏,子家驹却认为这是鲁国上梁不正而自食恶果:“诸侯僭于天子,大夫僭于诸侯久矣!”鲁国僭越的罪状,便是:“设两观,乘大路,朱干,玉戚,以舞《大夏》,八佾以舞《大武》,此皆天子之礼也。”[16]对此,何休注:“子家驹上说正法,下引时事以谏者,欲使昭公先自正,乃正季氏。”[17]再次申说鲁用八佾乃僭越天子之礼。此处传文出现季氏,很容易使人联想起《论语》中的“三家之僭”。据《后汉书·何休传》载,何休注解《公羊》以外,亦曾训注《孝经》《论语》。[18]其书至隋唐时期已经失传。不过基于以上态度、认识,如果让何休来为《论语》提供理解“三家之僭”的经学语境,其方案当与马融不同。[19]

今文学者对“旅泰山”的态度与“八佾”一样,认为圣人批判的对象越过三家,直指鲁国。前文已经提及,马融引《礼制·王制》“诸侯祭名山大川之在其地者”,说明鲁国有资格祭泰山,而《公羊传》认为鲁国没有资格祭泰山:

诸侯山川有不在其封内者,则不祭也。……曷为祭泰山河海?山川有能润于百里者,天子秩而祭之。触石而出,肤寸而合,不崇朝而徧雨乎天下者,唯泰山尔。[20]

《公羊传》区别了“在其地”和“在其封”两个概念,认为泰山虽然在鲁国地域,但未封给鲁国。泰山政治象征意义重大,只有天子有资格祭祀。从这种逻辑出发,鲁祭泰山受到了《春秋》讥刺。

带着这种认识解读《论语》,结论自然而然:如果鲁祭泰山本身不合礼法,那么季氏祭泰山也就并非“僭鲁”,而实属“僭越天子”。由此,“八佾”“雍彻”“旅泰山”成了一个系列事件,情绪态度环环相扣,深层义理一以贯之。董仲舒在《春秋繁露》中亦批评鲁国舞八佾,祭泰山都属僭越:“鲁舞八佾,北祭泰山,郊天祀地,如天子之为。以此之故,弑君三十二,细恶不绝之所致也。《春秋》立义:祭天地,诸侯祭社稷,诸山川不在封内不祭。”[21]《韩诗外传》亦如此解说:“季氏为无道,僭天子舞八佾、旅泰山、以《雍》彻,孔子曰:‘是可忍也,孰不可忍也?’”[22]

今古文学者都将“三家之僭”视为代表性事件,注解上的分歧集中于对鲁国是否僭越的判断。就“八佾”问题,古文家用《左传》“天子八、诸侯六、大夫四”,又以《礼记》说明鲁国特权,为鲁用八佾申明合理性。而今文家用《公羊》“天子八,诸公六,诸侯四”说明鲁国只能用四佾,根本没有提及用天子礼乐的特权。在“旅泰山”章中,古文家用《礼记》说明鲁国有资格祭祀“在其地”的泰山,而今文家用《公羊》判断鲁国没有资格祭祀“不在其封”的泰山。表面看来,今古文分歧似乎仅在于选择的礼制不同,依据的经典不同。不过,分歧背后实际上反映了经学立场的差异,而更进一步地,我们还应关注二者在这一问题上采取的不同解经方法。

经学立场的差异相对好理解。简单来说,古文学者将六经视为先王政典之集合,孔子是整理前代典籍的史家。因此古文学视野下的“三家之僭”三章是三个独立的历史事件,孔子是以史家身份评判这些历史事件的。那么,学者注疏的要点便是为每个事件还原完整的社会历史、政治语境,分析僭乱事件分别的礼制背景和各自的发展来由。而今文学将六经视为孔子“一王大法”,以孔子为托古改制之圣王,那么,孔子评判三家之僭便不仅仅是单纯的历史描述,更是一个思想事件,孔子借由这一系列事件所展现的褒贬态度,和由此树立的圣人法度,才是解释的关键所在。

除了经学立场的差异之外,我们还应关注到,马融与何休在申说“三家之僭”诸章时,采用的方法和进路有明显区别。从《论语》中的只言片语到注疏中完整严密的阐释逻辑,今古文阐释者采取的方式看似相同——都是在其他经典中寻求材料展开论证。不过仔细辨析,便能发现二者的深层分歧。从某种意义上说,阐释是一门“技艺”,不同的经学立场投射于不同的解经方法,不同的方法本身也通往不同的结论。具体而言,古文派重因果,讲系联,通过系联群经中的相关材料,厘清事件的来龙去脉,由此补足孤立事件背后的社会历史环境。其方法可以称为“材料先行”;今文派讲法度,重裁断,倾向于从孔子的一字褒贬出发,寻求只言片语背后的微言大义,识别乱源之所在。因此他们选择以《春秋》法度作为准绳,考察事件的实质。其方法可总结为“义理先行”。方法的差异具体表现在两个方面:

第一,解释出发点不同。古文学派“材料先行”,为了最大限度地补足历史背景,因而面向群经发掘与这一事件相关的资源,思考不同材料之间彼此涵容的可能性,最终将《左传》和《礼记》的记载在“正礼”和“特例”的意义上弥合在一起,拼凑出三家僭越的礼制背景。而今文学则“义理先行”,基于对事件性质的判断来选择、裁断材料,从《春秋》经传所载圣人褒贬寓意出发,在价值判断的基础上,联系相关礼制展开注释。

第二,解释限度不同。古文经学“材料先行”,因此其解释始终围绕事件展开,以“三家僭越”为中心择取经典材料。在话题的牢牢限定之下,所有资料积累都朝向事件本身,批判亦限于三家范围,即使材料再丰富,注释者也只能在话题内部补充逻辑缺环,使论证不断走向“细密化”,而不能跃出事件之外。对比之下,今文经学由于“义理先行”,其解释就并不限于事件本身,三家僭越只是一个引子,注家亦非就事论事,而是不断提醒读者,注意更大范围的秩序溃烂,警惕更高级别为政者的过失。

就“三家之僭”而言,古文经学考索群经的解经方式,由于论据严谨,考证翔实,成为汉魏以来的主流意见。不过从微观层面考察,这一思路对于“三家之僭”的理解存在深层问题——由于缺乏强有力的价值判断统贯阐释过程,容易流于材料之间表面上的和谐状态,而不能在深层义理层面达成一致。不同材料的义理互相搅扰,稀释经文原本的情绪和态度。这主要表现在三个方面:

第一,材料的文本性质不同。《春秋》为经,《公羊》《左传》为传,《礼记》为记,在传统文献体系中它们的文本层级有高下之别。从精确性上讲,传记不如经书细密。而马融引《礼记·祭统》和《明堂位》说明成王赐周公用天子礼乐,是认为其材料反映了历史事实。但《礼记》是经书传记而非史书,其重心在于存义而非存事,《礼记》中成王赐命的具体细节并未保存,我们也就无法还原鲁国用天子礼乐的具体原则与情境,这使得马融构建的历史本质上只是揣测。如果将《礼记》中的记录细节当成历史上真正实施过的礼制来援引,就可能存在问题。

第二,材料的义理指向不同。《祭统》《明堂位》记载周公有用天子礼乐之特权,其文义主要围绕天子感念功臣和后人追怀先祖展开,并非旨在为“鲁礼特例”提供合法性依据;而“八佾”“雍彻”旨在悲叹乱世、讨伐僭犯,二者在义理层面有深层次分歧,《礼记》从正面彰显恩孝之义,《论语》从反面重申尊卑秩序,将这两条材料从礼制意义上系联在一起,看起来,便是一个彰显恩孝的举动却诱发了僭犯行为的发生,这无疑会削弱经文原本的义理指向。

第三,文本的解读需要联系上下文语境。马融以《礼记·王制》“诸侯祭名山大川之在其地者”说明鲁国有祭祀泰山之权,《公羊》则认为“诸侯山川有不在其封内者,则不祭也”,鲁国没有祭祀泰山之权。乍看起来,这是由于二者依凭的礼制不同,所以得出了相反的结论。但仔细辨析就会发现,马融对《王制》材料的使用是有问题的。《王制》记载诸侯祭祀山川有限定条件,那就是“州建百里之国三十……名山大泽不以封”[23],“天子之县内……名山大泽不以朌”[24]。由此出发,一部分列镇华夏的名山大川不能分封给诸侯及属臣,它们虽处于诸侯辖内,意义却超越诸侯封域,当地诸侯也就无权祭祀。在地的“名山大川”,和受封的“名山大川”,是两回事。所谓“登东山而小鲁,登泰山而小天下”,按照时人的认识,山莫重于东岱,泰山的政治象征意义显然超越鲁国封域。就此推论,鲁君或可祭祀蒙山一类区域性名山,但祭祀泰山显然不合礼法。不过,学者在系联《王制》材料解读“旅泰山”时,并未就其深层意义予以辨析。也就是说,虽有明确的文献记载,但其诠释方向及支撑作用则是由注家自行建构,其间无疑有断章取义之弊。

而相较而言,虽然今文注家对于“三家之僭”的注疏大多已经亡佚,但我们借由注疏系统还原出今文经师的解经过程,会发现这些细节问题在“义理先行”的思路下得到了较好的解决。这主要表现在三个方面:

第一,立场坚定,义旨清晰,经义解释同条共贯。在“三家之僭”诸章的阐释中,学者们以《春秋》法度为准绳,在明确价值判断的基础上展开训释,使得诸章论述在义理、经旨、态度上都能贯通,相较于古文经学拘泥于礼典材料,分别从《礼记》诸篇章和《左传》等文献寻找材料,以致于将“八佾”“雍彻”“旅泰山”分成两组事件来理解,今文视域下的三家僭越诸事件,经义一以贯之、经旨相互呼应,表现出一致的价值内核和精神。

第二,贴合经文传达的直观态度和情绪,圣人形象更加饱满鲜明。“义理先行”思路下,今文训释也始终贴合文本所传达的直观情绪,而没有游离于经文的态度之外。从“八佾”之“是可忍孰不可忍”,到“旅泰山”的“呜呼”之叹,孔子的批判情绪在经文中环环相扣,愤怒、感叹等情绪在注释中被不断强化。也正是在这种意义上,宋翔凤批评古文训释之下,“旅泰山”的僭鲁较“八佾”“雍彻”僭天子罪行更轻,那么孔子的“呜呼”之叹便显得不合逻辑:“如旧说,以旅泰山为僭诸侯,则季氏方有僭天子之罪,宜救,而何有于此?惟旅泰山与八佾、雍彻同是僭天子,而旅尤非常之事。故谓冉有之辞如是之迫切也。”[25]唯有在“僭天子”的意义上理解本章,方能展现圣人对于时局的透彻批判,展现其“天下有道丘不与易”的博大胸怀。

第三,对制度背后的精神较为敏感。相较而言,何休等人带着明确的价值判断解经,因此不容易被各色材料所扰乱,这也使得学者们格外敏感于制度背后的深层精神,在援引制度时也更能识别其精神内核,避免流于话题表面的相似。反映在“雍彻”诸章的解读上,注家的关注重心始终牢牢锁定于“僭越”这一主题,不断深化、丰富着批判背后的价值判断。而在“旅泰山”解读中,《公羊》认为泰山的政治象征意义重大,因而只有天子可以祭祀,今文注家很可能在此基础上展开“旅泰山”注释,而这无疑更加符合《王制》文本的内在精神。

总之,经由“三家之僭”的训释实践,我们可以总结出学者们采用的“义理先行”和“材料先行”两种方法,从微观层面看,“材料先行”的方法有其隐藏很深的内在问题,而“义理先行”从解经明义角度更值得我们关注。

必须说明的是,虽然今古文学者在“三家之僭”的训释上表现出“材料先行”和“义理先行”的区别,但这并非二者解经的严格分歧,毕竟经典体系广大精微,并非每条经文都有翔实的历史背景供古文家分疏,也不是每条经文都有明确的情绪判断和价值指向供今文家发挥。在许多情况下,材料和义理之间表现为互相依存的关系,“由材料而义理”和“由义理而材料”也就不那么判然两分,这使得方法论的不同,被深深掩藏在经学立场之下。而“三家之僭”章之所以重要,就在于这是一个典型案例,作为春秋时期礼崩乐坏的标志性事件,六经中保存了大量与之相关的制度、历史内容,《论语》《春秋》也明确传达了孔子对这件事情的态度和情绪。最终,在这个问题上,很大限度地展现出了两种训释方式间的张力,也为我们提供了一个考察解经方法论的绝佳案例。

更值得注意的是,“材料先行”和“义理先行”两种解经思路,虽然投射于今古文不同的经学立场,但方法本身有其独立性。换句话说,“义理先行”的“义理”可以由今文家理解的圣人法度替换为其它价值体系,注家完全可以带着另一套价值标准来衡量、裁断经文的性质和意义。“材料先行”思路下的考索群经也不一定建立在将六经视为历代圣王之法的基础上,注释者甚至可以“为考据而考据”,将系联群经、弥合众说视为解经工作的最终目的。也正因为此,在今古学立场已经不再重要,所据经典可以自由打通的时代,我们仍能从学者们的解经中识别出“义理先行”和“材料先行”两种方法的身影。甚至于,沿着两种思维方式自身的发展逻辑,它们在后世流变出风格愈加鲜明的新见解。这使得我们可以抽离出经学立场来看解经方法,从而更加明晰其优劣所在。

依照“材料先行”思路解经的学者,集大成者可推郑玄。郑玄遍注群经,被誉为两汉今古文分歧终结者。但细致分疏可以发现,郑玄虽然兼采今古,但在解经方法上,郑玄于经典间勾连汇通,细密编织群经材料,将复杂细碎的礼制融入环环相扣的解经链条,可谓“材料先行”方法的集大成者。

以“旅泰山”为例,吐鲁番出土本郑玄注“旅,祭名。礼,诸侯祭山川(中缺)陪臣而祭泰山,非礼。”[26]这说明郑玄对“旅泰山”的态度与马融相同,根据《王制》“诸侯祭名山大川之在其地者”,认为鲁有资格祭祀泰山。郑注《王制》此条也表现了一样的态度:“鲁人祭泰山,晋人祭河是也。”根据孔颖达疏,“鲁人祭泰山”来自《论语》《公羊》,而“晋人祭河”来自《礼记·礼器》,这是非常典型的“材料先行”思路。表面看起来,群经记载可以系联在一起,共同构成理解《王制》的依据,不过深入分析却会发现问题。首先,《论语》经文批判“季氏祭泰山”而并未提及“鲁祭泰山”,是郑玄根据《王制》注《论语》,又以《论语》论证《王制》,通过注释建立起二者之间的互文关系。其次,《公羊》虽载鲁国“祭泰山、河、海”,但传文对此持批判态度,认为鲁祭泰山并不合法,若以此说明鲁国有资格祭祀泰山,显然和原文语境南辕北辙。最后,以《礼记·礼器》所载“齐人将有事于泰山,必先有事于配林。晋人将有事于河,必先有事于恶池”[27]说明“晋人祭河”,但原文是为了凸显“礼有渐进”的道理,并非为晋人祭河提供合法性依据。更进一步地,《论语》“鲁人祭泰山”和《礼器》“齐人将有事于泰山”也明显矛盾:泰山究竟属于鲁封还是齐封?孔颖达意识到其中不妥,但疏不破注强加弥合:“泰山是齐鲁之界,故齐亦祭之。”此说以“界”代“封”,左右支绌可见一斑。

就相关注释来看,郑玄系联经典,形成了完整顺畅的逻辑链条。由于材料编织非常细密,“滴水不漏”地弥合了五经异义,因此成为“旅泰山”章的主流训释。由于礼制辨析复杂细碎,真正窥破其中问题、提出反驳意见的学者不多。但经过上文的抽丝剥茧,“材料先行”式解经的深层问题逐渐浮出水面:郑玄以《公羊》《礼器》注《王制》,又引《王制》注《论语》,群经义理看似圆融无碍,实则各有侧重、态度和语境。它们能够从“事”的层面被弥合,却不能在“理”的层面融合在一起。强行系联群经材料,反而对《王制》中的内证“名山大泽不以封、以朌”予以回避、曲解。[28]造成了深层义理上的龃龉。

依照“义理先行”思路解经的学者,可推程颐及朱熹。我国文明史在宋代发生重要转型。宋人挺立天理、落实心性,建立起与汉学互峙的另一大学问系统。在解经立场和学术兴趣上,汉宋可谓殊途,汉人关注“经制”,宋人更关注经背后的“理”。但在解经方法上,却能看到宋人与前人的合辙之处,甚至于,对义理的坚守在宋人解经中有时表现得更加强烈。

例如,程颐解说“雍彻”章:“周公之功固大矣,皆臣子之分所当为,鲁安得独用天子礼乐哉?成王之赐,伯禽之受,皆非也。其因袭之弊,遂使季氏僭八佾,三家僭雍彻,故仲尼讥之。”[29]朱熹态度更激进:“(天子礼乐)便是成王赐周公,也是成王不是。若武王赐之,也是武王不是。公道成王赐,便不敢道不是了……使鲁不曾用天子之礼乐,则三家无缘见此等礼乐而用之。”[30]在程朱看来,君君臣臣本有尊卑定数,自上而下都应坚守礼制规定,周王根本没有资格给出礼乐特权。如果说何休等人只是本《春秋》法度,将批评对象从大夫上升到诸侯,那么程朱则是本着君臣大义,从诸侯直通天子,对西周礼制进行通盘裁判。这无疑在“义理先行”的思路上走得更远。程朱斩钉截铁的裁判态度优势十分明显:其评论“三家之僭”始终立场鲜明、义理充分,贴合经文本身传达出的情绪和态度。

但是,程朱直接指责、裁判周代礼制,说明其义理在某种程度上已经凌驾于经文之上。如果说今文经学还是在尊《春秋》法度的前提下,对不合己意的材料予以无视;那么到宋人这里,则可以强势地裁判史事的对错,“宋人尽反先儒,一切武断;改古人之事实,以就我之义理;变三代之典礼,以合今之制度”。[31]这提示我们,虽然从微观层面看,“材料先行”有其内在问题而“义理先行”更有利于解经明义,但这并不意味着绝对的优劣判断。我们还需要从更宏观的视角,考量两种方法对于经学发展的意义。

从宏观视角来看,“材料先行”和“义理先行”两种解经方法的特点及优劣在郑玄和程朱这里得到更鲜明的呈现。这进一步提示我们解经方法的独立性和普遍性——方法并不天然地和某种经学立场或阵营捆绑在一起,却透露了注释者对“经”的理解,和对解经工作的性质判断。在这种意义上,方法本身就是目的,过程本身就是结论。中文里的“道”形象地揭示了这一点,“道”既是道路、方法,也是根本之理。具体而言,“材料先行”意味着注释者倾向于将六经理解为一个相对多元的文献系统,它是历代政典之集合,礼典、史事是中性、客观的,材料本身没有明确的价值指向。因此,经典文义的明晰有赖于注释者基于各式各样的材料进行弥合、连缀,经典背后的义理也在此过程中徐徐展开。而“义理先行”意味着注释者将六经视为一个一元的价值体系,经就是“常”,其背后的道是永恒不变、一以贯之的,解经工作的关键就在于揭示深层的理,材料是为义理服务的,因此材料的选择和解读必须基于、服从于价值判断。

更进一步地,从方法论角度回顾传统注疏之学,我们能够发现在“义理先行”和“材料先行”之间,在经义和文本之间,张力一直存在,这甚至给了我们另一个理解传统经学的视角。两种方法一开始植根于今古文经学各自的学说立场,今文讲口耳相传的圣人之法,因此经义先于文本,自然“义理先行”;古文笃信先秦旧本,从文本层面展开对经义的阐释,自然“材料先行”。从文本到经义,解释是必然之途,虽然方法的殊途从一开始已经奠定,但是张力的存在,始终让传统经学保持着自我纠偏的能力,避免滑向阐释之极端。

“义理先行”虽然有坚定的立场,但强劲的一元价值体系需要一套广大精微的“圣人之法”,质言之,相较于学理层面,共识更多来自于对某个人、某套价值观的无条件笃信。这使得“义理先行”容易滑向宗教化之途,从西汉今文经学遵奉孔子为素王,到宋学以朱熹为亚圣,再到晚清今文学之“康圣人”,某种意义上都是“一王大法”之变体,圣人法度一定程度上能够凌驾于经典之上,使得注释与经文、义理和文本间呈现相互拮抗之势。董仲舒言:“《诗》无达诂,《易》无达占,《春秋》无达辞。从变从义,而一以奉人。”胡安国释:“正例非圣人莫能立,变例非圣人莫能裁。”[32]前引程朱直截了当地批评“鲁礼特例”亦可说明此点,在不符合自己的理论体系时,朱熹甚至可以直接修改经典。而晚清今文学,康有为作《新学伪经考》,将不符合自己理论的经典通通判为伪经,则更深一步动摇了经典的文本基础。

“材料先行”的优势在于经典文本的稳定性,这也很大程度上保证了相对有限的经学话题场域。而它最大的问题,便是缺少了强势价值的统贯,注释容易游离于经文之外,甚至与经文没有关系。一旦将六经还原为最早的王官典籍,宣称通过群经系联可以达成经义之共识,那么经学也就难以避免地走向材料化和文献化,群经之间的文本层级、不同经典的义理指向,都在解经过程中被不同程度地消弭。作为两汉今古文分歧之终结者的郑玄,他接续古文经师之“材料先行”路数,虽然极力在多元之经中寻求一元之道,但也难以避免此种方法的深层问题,因此,共识形成之日,也为经学的瓦解埋下种子。这一问题在清代经学中表现得尤为突出,相较于旗帜鲜明的立场,学者们更愿意“为考据而考据”,整个学术走向琐碎化在所难免。

晚清以降,在西学的强势入侵之下,传统经典体系逐渐瓦解,康有为等人以判别伪经的方式重建经学体系,最终导致古史辨撬动早期经史传统,开启疑古之先河;而章太炎一脉以援经入史的方式为华夏文明构建历史叙事,则走向整理国故直接宣判“六经皆史料”,经学彻底失去价值支撑,沦为现代文史哲各学科之材料。[33]经学之“现代转型”表面上是两汉今古文重新登场博弈,某种意义上却是传统学术穷则思变、穷途末路之时,两种方法推演到极致而导致的结果。最终,“义理先行”走向张狂,开启对经学价值的釜底抽薪,“材料先行”沦为琐碎,正面推倒传统学术层级,张力过大导致琴弦绷断,传统经学轰然瓦解。

历史发展到今天,经学对于中华文明的意义呼唤着传统学术之复兴,返本开新的问题意识促使我们不断思考重建经学的可能性和合适的展开方式。重建经学需要回应的基本问题,便是“经是什么”“经学是什么”,可以说,怎样理解“经”决定了我们以什么样的方式去解读经典。如果说,近代经学的问题在于时局骤变导致反应不及,那么我们今天要做的,便是重新深入方法背后的思想争衡,还原促使经学产生、发展、变易的深层次张力,以更稳健有力的方式,凝聚经典背后的贯通之道,重建经典体系的时代价值。

原文载于《中山大学学报》2021年第2期

向上滑动 查看注释

[1][魏]何晏注、[宋]邢昺疏:《论语注疏》,北京:北京大学出版社,1999年,第28-31页。

[2][魏]何晏注、[宋]邢昺疏:《论语注疏》,第28页。

[3]言“佾”言“羽”之别,何休:“不言六佾者,言佾则干舞在其中,明妇人无武事,独奏文乐。”([汉]何休注、[唐]徐彦疏《春秋公羊传注疏》,北京:北京大学出版社,1999年,第50页。)

[4][晋]杜预注、[唐]孔颖达疏:《春秋左传正义》,北京:北京大学出版社,1999年,第98页。

[5][汉]郑玄注、[唐]孔颖达疏:《礼记正义》,上海:上海古籍出版社,2008年,第1897页。

[6][汉]郑玄注、[唐]孔颖达疏:《礼记正义》,第1263页。

[7][晋]杜预注、[唐]孔颖达疏:《春秋左传正义》,第99页。

[8][魏]何晏注、[宋]邢昺疏:《论语注疏》,北京:北京大学出版社,1999年,第29页。

[9][魏]何晏注、[宋]邢昺疏:《论语注疏》,第30页。

[10]“桓子家之豪强起于季氏,文子、武子、平子、悼子至桓子五世。故后引称孔子曰政逮于大夫四世矣,是也。今孔子所讥皆讥其五世,而注独云桓子者,是时孔子与桓子政相値。故举値者言之。”[梁]皇侃:《论语义疏》,北京:中华书局,2013年,第51页。皇侃此说渊源有自,如《汉书·楚元王传》:“季氏八佾舞于庭,三家者以雍彻,并专国政,卒逐昭公。”([汉]班固:《汉书》,北京:中华书局,1962年,第1958页。)

[11][魏]何晏注、[宋]邢昺疏:《论语注疏》,第31页。

[12][魏]何晏注、[宋]邢昺疏:《论语注疏》,第31页。

[13]“泰山,鲁之泰山也。礼,天子祭天下名山大川,诸侯止祭其封内。大夫位非专封,则不得祭山川。而季氏亦僭祭鲁泰山也。”([梁]皇侃:《论语义疏》,第53页。)

[14][汉]何休注、[唐]徐彦疏《春秋公羊传注疏》,50页。《谷梁》所引谷梁子的看法同《公羊》:“谷梁子曰:‘舞夏,天子八佾,诸公六佾,诸侯四佾。初献六羽,始僭乐矣。’”[晋]范宁注、[唐]杨士勋疏《春秋谷梁传注疏》,北京:北京大学出版社,1999年,第20页。

[15][汉]何休注、[唐]徐彦疏《春秋公羊传注疏》,第50页。

[16][汉]何休注、[唐]徐彦疏:《春秋公羊传注疏》,第523页。