论苑撷英——张晓凌近年主要学术观点与名句摘录(一)

张晓凌

中国国家画院院委、研究员,华东师范大学美术学院院长、教授、博士生导师,上海大学美术学院、北京电影学院特聘教授、博士生导师,南京师范大学鸿国讲座教授、博士生导师。中国美术家协会理事、理论委员会副主任,北京国际双年展策展委员,国务院政府津贴专家,欧洲科学、艺术与人文学院外籍院士。曾任中国艺术研究院美术研究所副所长、研究生院院长,中国国家画院副院长,第六届国务院学位委员会艺术学科评议组成员。专著、论文曾获国家“五个一”工程入选作品奖,国家社科基金一等奖,中国美术奖,文化部优秀科研成果奖,中国艺术研究院科研成果一等奖,吴作人国际美术基金会“优秀博士论文奖”。

论苑撷英——张晓凌近年主要学术观点与名句摘录(一)

——陈明、傅梦妮 编

【编者按】张晓凌先生近年来就中国美术现代性、超当代、当代美术批评、古代美术研究、跨文化美术研究等问题发表了一系列论文、评论与演讲。其独树一帜的观点,引起了较大的社会反响。现选编部分文章的观点与名句,以飨读者。

一.《中国美术现代性的起源:从审美现代性到政治现代性》

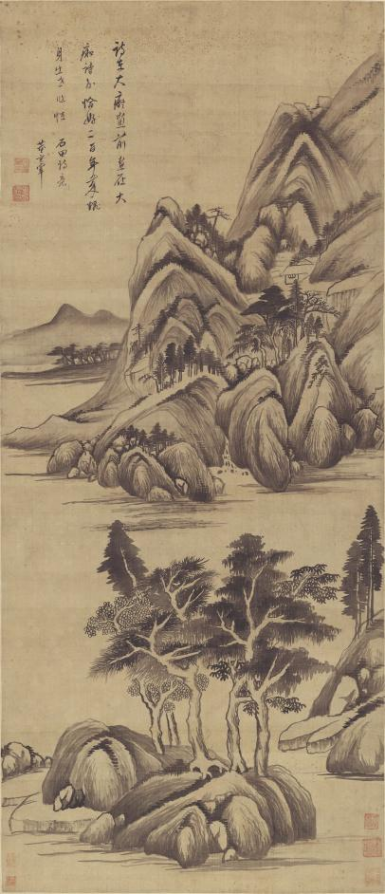

讨论中国美术现代性起源问题,最好的办法是回到史实本身。那么,史实是什么?史实很清楚:西方现代艺术所追求的形式独立性在中国晚明时期业已完成。这一时期,中国画的笔墨已超越自然物象,自在自为地构成具有独立审美价值的语言体系。董其昌是先知先觉者,他的一段话,是对“笔墨”语言独立性的高度概括,也可视为晚明绘画转向现代的宣言:“以蹊径之怪奇论,则画不如山水,以笔墨之精妙论,则山水决不如画。”其意思很明白,山水与画、物象与笔墨是两个完全不同的东西,绘画是因心造境,是主观精神的产物,而非现实物象的摹品。晚明三大家中,徐渭以“泼墨”的方式,彻底摆脱了物象的纠缠,将笔墨提升至“写意”与“心性”的高度;陈洪绶则以反叛传统的姿态,醉心于“俗”“丑”“怪”审美变形意趣的探求与抽象线形的组合;至于董其昌的山水,干脆如清人钱杜所说“有笔墨而无丘壑”。至清初,“四王”承续董其昌的衣钵,完成了以皴法为主的画学体系建设,他们集古典绘画之大成的“程式化”作品,既标志着古典绘画的终结,也宣告了中国美术早期现代性的诞生。

董其昌 《石田诗意山水图 》绢本56.7×131cm

徐渭《墨葡萄》 纸本64.5×166.3cm 故宫博物院藏

陈洪绶 《杂画册·无法可说》 绢本设色 150×67.3cm 故宫博物院藏

语言的独立性、市场体制所带来的画家的职业化身份和早期启蒙思潮影响下所形成的“个人主义”(个性化),以及为满足新兴市民阶层审美趣味而产生的世俗化取向,是为中国美术早期现代性的三大基石。

中国美术现代性起源于超越性美术语言建构的实践与逻辑中,因而,它是内生、原发的。这一阶段可称为“审美现代性”发生期。

回顾起来,我们可以看到,从晚清到五四时期,启蒙主义者建立了一套主导性的社会与文化观——民族主义、国家主义与国民主义。这三者的内在逻辑构成了一个明确的价值指向——建立独立、自由、民主的“现代民族国家”。这一宏大的政治理想,一直决定着启蒙主义与新文化建设的方位,也理所当然地成为中国美术发展的轴心与精神源泉。更明确地讲,中国美术的现代属性是在救亡与启蒙的现实承诺中而得以确立的。无论从哪个角度看,这一转向的意义都是巨大的,它不仅催生出以政治现代性为核心、政治与艺术、功能与审美合一的现代美术形态,而且还由此奠定了20世纪中国美术发展的基本逻辑。

政治现代性居于主体地位,并与审美现代性联姻,构成了中国美术现代性的第二副面孔。

关于中国美术现代性的起源,可得出如下结论:

1.中国美术现代性的起源可上溯至晚明时期,它具有内生原发性质。

2.在应对西学的过程中,形成了“内源性”与“外源性”双重特征。

3.从“审美现代性”到“政治现代性”,中国美术积累了丰富的现代性经验,以此形成了与西方和而不同的现代性。因而,现代性是一个复数。

4.在政治与艺术、传统与现代、中与西、自律性与他律性的互融中,形成了中国美术现代性的特征:复合的现代性。

5.一部中国现代美术史,从根本上讲,就是一部不断探索本土现代性的历史。

(《美术观察》2020年第12期)

二.《“美术革命”与20世纪中国美术》

如果说晚清以来知识分子忧时救世传统构成“美术革命”的精神来源的话,那么,在辛亥革命前后形成的“革命”意识形态与政治现代性诉求,则成为“美术革命”的政治资源与社会基础。在马克思主义传到中国之前,对中国知识分子产生了重大影响的思想主要是英美的自由主义与德日的权威主义。以这两种思想体系为基础,中国知识分子启蒙现代性方案的核心是“社会进步”、“科学发展”、“人的解放”与“个性自由”。无论从社会革命的角度,还是从文化革命的角度,这个方案的意义都是难以估量的,它直接构成了辛亥革命和“五四”新文化运动的革命意识形态基础,助力了辛亥革命的成功。正是辛亥革命成功地推翻了帝制,实现了“民主”与“共和”,才激发出美术界知识分子与艺术家的革命性诉求,他们手中原有的美术“改良”方案在不到一年的时间内,即转换为“革命”的蓝图——温和的渐进式变革被“革命”之手改写为反传统和西化的激进主义。

陈独秀像

1.“美术革命”与五四以来的启蒙思潮

如果联想到陈独秀作为新文化运动主将的特殊身份,或许不难寻绎到“美术革命”背后隐藏的思想逻辑:唯有对中国传统美术进行革命和改造,才能产生适应“救亡”与“启蒙”之需的新艺术。可以说,“美术革命”作为新文化运动的重要组成部分,已经越出了艺术自律的常态轨道,而成为思想启蒙的一种独特方式。从这个意义上讲,与其说“美术革命”是一次艺术本身的革故鼎新,不如说它是政治现代性的隐喻。

“美术革命”从一开始就蕴含着政治的现代性诉求,并以这个角色定位承担起政治启蒙、文化启蒙与救亡图存的多重担当。事实上,五四以后如火如荼发展的革命美术也成为“美术革命”的最好注脚。革命美术不仅以自身的政治属性完整地诠释了“美术革命”,也以其最终的胜利将“美术革命”之价值贯彻于20世纪美术的始终。

历史最终选择了马克思主义启蒙,但在20世纪美术那里,资本主义启蒙和马克思主义启蒙却是合二为一的。作为资本主义启蒙的科学写实主义与现实主义的入世精神,作为马克思主义启蒙的革命意识与艺术功能论,共同构成了20世纪美术的基本表征,也共同成为政治现代性表达的最好方式。而追溯起来,这一切皆无可争议地源自于“美术革命”。

2.“美术革命”与20世纪美术的思维模式

如果说1861年同文馆的建立意味着向“天下”意识形态告别的话,那么,接下来晚清的政治、文化便开始向另一种观念过渡:任何政治、文化的现代性命题都必须在中西冲突与融合的框架内进行——这构成了晚清以来启蒙现代性的前提。当启蒙现代性的主张如“社会进步”、“人性解放”、“个性自由”、“科学”、“民主”通过改良而无果时,革命便接踵而至。颠覆、批判、否弃旧秩序的固有观念与文化体系,推动中心价值观的现代转向,便成为革命的终极指向。很显然,这种思维方式是建构在一系列对立而紧张的双重话语之上的:旧与新、保守与进步、专制与民主、迷信与科学、传统与现代、封闭与开放等等。因而,这是一种可被称之为二元对立的思维模式。不言而喻,它的形成经历了一个漫长的时期,直到辛亥革命前后,才形成完整的政治现代性思维模式。

吕澂像

吕、陈“美术革命”之思维,是典型的二元对立思维。在他们的“革命”方案中,不用仔细辨析,便可提炼出一系列的对立性话语:写意与写实、超然与入世、典雅与通俗、守旧与进步等。在五四之后的现代美术实践中,这些话语又扩展至象征与叙事、精英与大众、民族与世界诸方面。这种思维模式一方面准确无误地表明,中国现代美术是在中与西、传统与现代冲突的巨大张力中形成的;另一方面,它又鲜明地体现出中国美术的价值转向和历史走势:从写意转向写实,由超然转向现实,由象征转向叙事,由精英转向大众,由典雅转向通俗。

以“革命”为底色的二元对立思维一经形成,便成为20世纪中国美术的主导性思维模式。然而,问题在于,一旦进入这种思维模式所设定的论述结构中,中国美术固有之传统便成为守旧、落后、僵化、固步自封的隐喻,因而被置于自我批判的位置上——自“美术革命”以来,中国美术跨越了百年时光,却从未真正逃出这一困局。

3.“美术革命”与中国美术现代性

中国美术的政治化,是近现代以来民主革命、民族解放与现代民族国家建构之伟大事业推进的必然。纵观中国近现代史,不难发现,以政治革命为主导,推动社会、经济、文化的现代化进程,已成为近现代历史展开的基本规律。这也是自晚清实学思潮鼎盛始,历经辛亥革命、五四新文化运动、美术革命、左翼美术、延安美术、抗战美术乃至新中国美术,政治功利性始终贯穿如一的根本原因。作为中国社会革命整体性历史进程的写照,现代美术在观念、题材、图像、语言和审美等方面,无不鲜明地呈现出以政治功利为主导的现代性特征与意涵。

李桦 《是谁给予的命运?》1936年

李桦 《怒吼吧,中国!》1935年

古元 《羊群》 1940年