清华大学110周年校庆:季羡林、吴冠中、常沙娜、袁运甫与清华的故事

2021-04-26

2021-04-26

【编者按】4月25日,清华大学迎来建校110周年,早七点,“天行健,正清华”校庆节目直播开始,#清华大学110周年校庆#就冲上了热搜,吸引了无数网友的目光,同时也获得了无数校友及观众的祝福。之所以能够产生如此广泛的影响力,除了清华大学作为名校的影响力外,还有无数德高望重前辈们的卓越贡献及师德学风。

本期《中国美术报》选取季羡林、吴冠中、常沙娜、袁运甫四位与清华大学有着深厚渊源且在艺术界德高望重的先生的故事,通过他们与清华及其师长同学的往事,一瞥这所110周岁高校的精神风骨与学风传承。

一

2021年是清华大学110周年,同时也是国学大师季羡林诞辰110周年。1930年,季羡林进入清华大学西洋文学系读书,专修德文,在清华大学四年中发表散文十余篇,译文多篇。也是在这里,开启了他一生的学术研究之路。

季羡林

季羡林

季羡林:对我影响最大的两门课程(节选)

专就我个人而论,专从学术研究发轫这个角度上来看,我认为,我在清华四年,有两门课对我影响最大:一门是旁听而又因时间冲突没能听全的历史系陈寅恪先生的“佛经翻译文学”,一门是中文系朱光潜先生的“文艺心理学”,是一门选修课。这两门不属于西洋文学系的课程,我可万没有想到会对我终生产生了深刻而悠久的影响,决非本系的任何课程所能相比于万一。陈先生上课时让每个学生都买一本《六祖坛经》。我曾到今天的美术馆后面的某一座大寺庙里去购买此书。先生上课时,任何废话都不说,先在黑板上抄写资料,把黑板抄得满满的,然后再根据所抄的资料进行讲解分析,对一般人都不注意的地方提出崭新的见解,令人顿生石破天惊之感,仿佛酷暑饮冰,凉意遍体,茅塞顿开。听他讲课,简直是最高最纯的享受。这同他写文章的做法如出一辙。当时我对他的学术论文已经读了一些,比如《四声三问》等等。每每还同几个同学到原物理楼南边王静安先生纪念碑前,共同阅读寅恪先生撰写的碑文,觉得文体与流俗不同,我们戏说这是“同光体”。有时在路上碰到先生腋下夹着一个黄布书包,走到什么地方去上课,步履稳重,目不斜视,学生们都投以极其尊重的目光。

朱光潜《文艺心理学》

朱孟实(光潜)先生是北大的教授,在清华兼课。当时他才从欧洲学成归来。他讲“文艺心理学”,其实也就是美学。他的著作《文艺心理学》还没有出版,也没有讲义。他只是口讲,我们笔记。孟实先生的口才并不好,他不属于能言善辩一流,而且还似乎有点儿怕学生,讲课时眼睛总是往上翻,看着天花板上的某一个地方,不敢瞪着眼睛看学生。可他一句废话也不说,慢条斯理,操着安徽乡音很重的蓝青官话,讲着并不太容易理解的深奥玄虚的美学道理,句句仿佛都能钻入学生心中。他显然同鲁迅先生所说的那一类,在外国把老子或庄子写成论文让洋人吓了一跳,回国后却偏又讲康德、黑格尔的教授,完全不可相提并论。他深通西方哲学和当时在西方流行的美学流派,而对中国旧的诗词又极娴熟。所以在课堂上引东证西或引西证东,触类旁通,头头是道,毫无牵强之处。我觉得,这才是真正的比较文学,比较诗学。这样的本领,在当时是凤毛麟角,到了今天,也不多见。他讲的许多理论,我终生难忘,比如Lipps的“感情移入说”,到现在我还认为是真理,不能更动。

陈、朱二师的这两门课,使我终生受用不尽。虽然我当时还没有敢梦想当什么学者,然而这两门课的内容和精神却已在潜移默化中融入了我的内心深处。如果说我的所谓“学术研究”真有一个待“发”的“轫”的话,那个“轫”就隐藏在这两门课里面。

(原载于季羡林的《清华园日记》,外语教学与研究出版社2009年12月出版。)

二

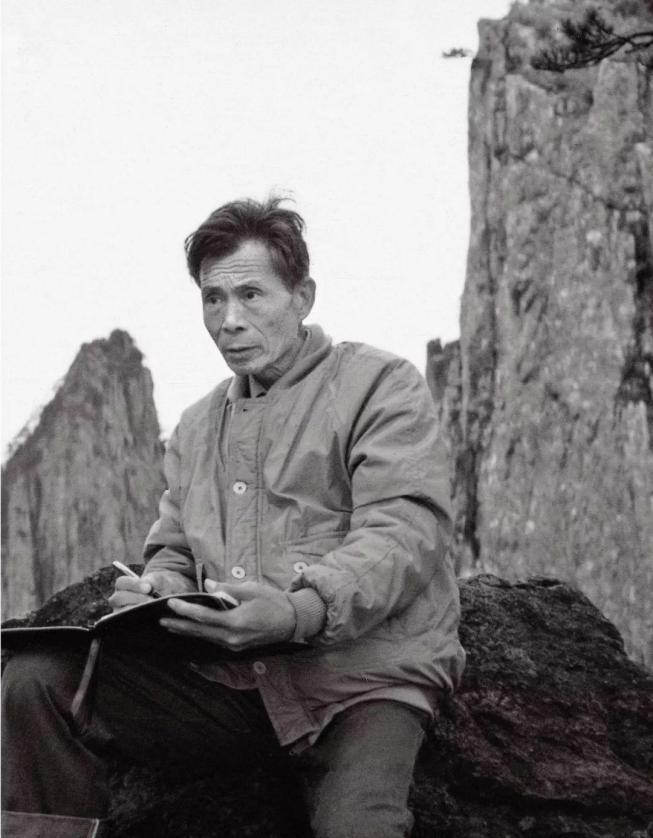

当代知名画家、美术教育家吴冠中与清华大学有着不解之缘。20世纪50年代,他曾在清华大学建筑系任教,对其来说,清华大学“像一把伞,庇护了我这个风雨独行人”。吴冠中一生的最后十年也是在清华大学度过的,并在临终前嘱托子女将其66件作品捐赠给清华大学。2019年,在吴冠中百年诞辰之际,其家属遵循其遗愿,向清华大学捐赠吴冠中画作66件;在吴冠中百年诞辰艺术展上,吴冠中三子吴乙丁又向清华大学捐赠吴冠中绘画作品2件和手稿、画具实物28件(本)。

吴冠中

吴冠中

吴冠中:《清华园》(节选)

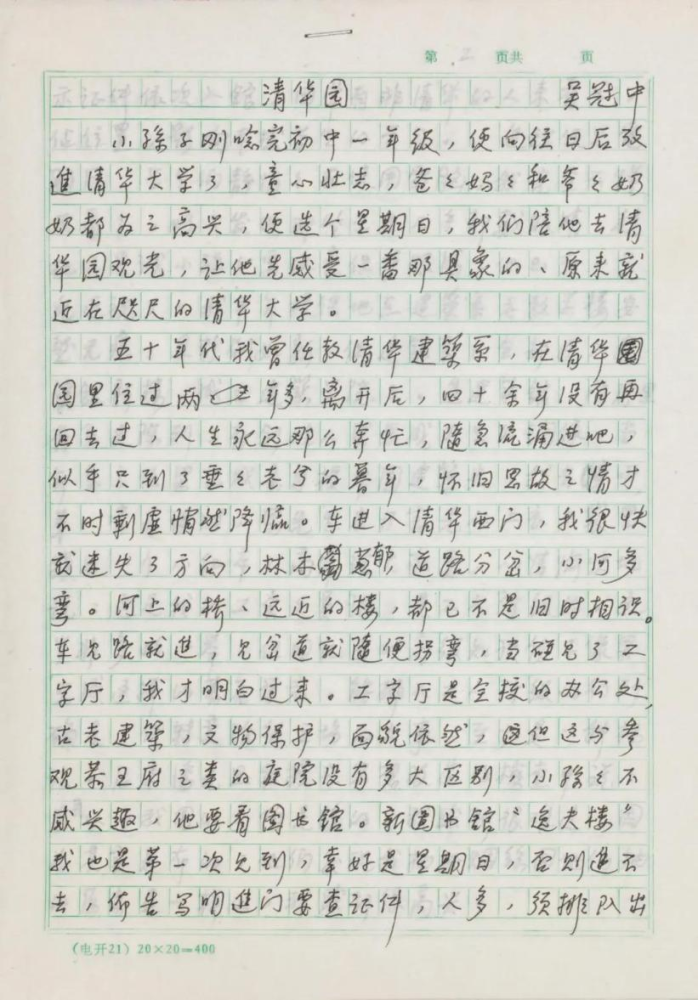

吴冠中手稿《清华园》第1页

清华大学艺术博物馆藏 吴乙丁捐赠

二十世纪五十年代我曾任教清华建筑系,在清华园里住过两年多,离开后,四十余年没有再回去过,人生永远那么奔忙,随急流涌进吧,似乎只到了垂垂老兮的暮年,怀旧思故之情才不时趁虚悄然降临。车进入清华西门,我很快就迷失了方向,林木葱郁,道路分岔,小河多弯。河上的桥、远近的楼,都已不是旧时相识。

……

我和老伴一味想找我们的旧居北院六号。找到了北院,面目全非,在高楼的一侧,园林山石的一旁有刻石:北院遗址。北院原是讲究的平房,地板、全部玻璃窗的书房、客厅、两间卧房、大澡盆、厨房及保姆住室,本是早期教授们的住宅,当我五十年代住进去的时候,已经很旧很旧了,其拆除更新属意料之中。幸而还有一幢尚未拆除而近将拆除,也早已破败修改得不成样子,但我看到一个窗户上残留的半扇红色百叶窗门,那确是原物,令人有重逢故人之喜,之叹!据今日的住户说,朱自清先生也曾住过这幢最后拆除的旧屋。

清华大学艺术博物馆“美育人生——吴冠中百年诞辰艺术展”现场

吴冠中春花纸本水墨设色48cm×45cm2001年

吴可雨捐赠 清华大学艺术博物馆藏

找到了“水木清华”,其前的荷塘好像扩大了,至少是整修过了,荷叶分外茂盛,沿岸排满了垂钓者。我记不起朱自清写的“荷塘月色”就是这个荷塘呢还是另有荷塘,正好一位老教授同我闲聊,他说那是荒岛旁的荷塘,今日那边并建了一小亭,其间有朱自清题的“荷塘月色”。我们找到了那亭,荷塘月色四个字写得十分出色,像是独具风骨的书法家的手笔,我不明白朱自清在什么情况下所书,抑或是从手稿中集字而成,总之效果极美好。俯视荷塘,已有早开的花朵,这是“荷塘月色”的作者未曾见到的荷花了。

观光清华大学,却游览了清华园,真正的文化大公园,不觉已到午饭时矣,学生们已在食堂门口进出,小孙孙注意到那是第十三食堂,问我共有多少食堂,我哪知道。

(注:文章转载自“清华大学艺术博物馆”微信公众号,内容有删减)

三

清华大学美术学院的前身为中央工艺美术学院,1983年至1998年期间,常沙娜出任中央工艺美术学院院长,为中国的工艺美术事业做出了巨大贡献。她与清华的结缘始于梁思成及夫人林徽因,后又随两位先生学习。后她继承林先生遗志,于1986年编辑出版《中国敦煌历代服饰图案》,这是中国现代第一部系统研究敦煌服饰艺术的著作。

常沙娜

常沙娜:《回忆梁思成夫妇》(节选)

1951年初,我从美国回到北京后,在午门城楼上的“敦煌艺术展览”,我以崇敬的心情终于见到了我所久仰的梁思成先生及夫人林徽因先生。

不久,父亲告诉我:“梁伯伯和梁伯母有意思让你去清华营建系,在梁伯母身边协助她进行传统图案的研究工作,要把敦煌图案用于现代工艺品的改进,做一番继承和发展传统图案的探索。”

在清华营建系与梁伯伯、梁伯母相处的日子里,我真切看到了这一对渊识博学的爱国知识分子的崇高品德。他们对新中国的诞生拥护备至,对党的领导由衷地爱戴。

《中国敦煌历代服饰图案》常沙娜 著

梁思成先生和林徽因先生也很关心北京传统手工艺的复兴。为探索和发展传统的优良图案,林先生经常带着我和另两位研究生一一钱美华和孙君莲同志(钱美华同志如今已成为珐琅厂的总设计师,景泰蓝的设计专家)对我国历代的图案进行了研究,分析其时代的演变和发展规律。为了做比较研究,还给我们看她所珍藏的宝贵书籍。记得其中有德国出版的欧洲及中近东的图案集。林先生半卧在病榻上耐心地指点分析,使我们了解到我们的隋唐文化与中近东和欧洲互相的交流和影响。抚摸着这些难得看到的书籍,林先生很有感触地说:“我们也应该整理出一本中国自己的历代图案集!”她甚至草拟了一个《中国历代图案集》的提纲,还计划着要请王逊先生撰文,由我们来绘制图案。讲到这样的计划时,林先生真是高兴极了,面颊又一次泛起了一阵红晕。每当这种情景梁先生总要走过来关切地说:“你又激动了。”是的,林先生又兴奋地累了,疲惫地倚靠在枕头上。

《中华人民共和国国徽》林徽因、梁思成、张仃、张光宇、周令钊等1950年

《永远盛开的紫荆花》常沙娜主持设计1997年

林先生就是这样,经常在病榻上工作着,忘了一时的病痛,认真地给我们讲课,还亲手绘制建筑设计草图。就这样,梁先生和林先生最初还带领着营建系的几位教师接受了为中华人民共和国设计国徽的光荣任务。后来梁先生又主持了人民英雄纪念碑的设计,林先生怀着极大的热情,可以说是呕心沥血地参加了人民英雄纪念碑的花圈浮雕的设计任务。凭着对传统图案的了解和素养,林先生圆满地完成了具有历史意义的纪念碑。

1986年11月

(原载:《梁思成先生诞辰八十五周年纪念文集》有删减,清华大学出版社,1986年版)

四

2017年12月13日艺术家袁运甫逝世当晚,备感难过的卢新华开着车从长安街往西,十里长街一路望去,中国社会科学院、中国国家博物馆、故宫博物院、人民大会堂、国家大剧院、中华世纪坛等都留下了袁运甫宝贵的艺术创作。可以说,袁运甫为现代中国的新形象设计做出了重要贡献。自1956年中央工艺美术学院成立之后,袁运甫就一直在学院任教直至去世。2017年,袁运甫的灵车悄悄驶进清华园,最后一次回到他心爱的学校,和他工作了一辈子的地方告别。2018年1月,袁运甫的81位学生带着自己的得意之作,在清华美院美术馆,举办了群展“袁运甫先生和他的学生们”,向先生致敬。

袁运甫

袁运甫

袁加:《艺术教育与袁运甫》(节选)

记得二十世纪八十年代初,张仃先生当了院长,行政事务繁杂无聊。张先生只能早起做晨课,晚上再加班画画。张先生在红庙家的门上曾贴出一个字条:“未经约请,恕不接待!”那时没有电话,无法预约。有人登门吃了闭门羹就跑来我们家,找父亲诉说,父亲皱皱眉劝道:“张先生白天忙公事,他只好晚上把浪费的画画时间补回来,体谅他老人家吧。”

关于这所蜚声中外的艺术学院,在父亲袁运甫的内心,是说不清的五味杂陈与爱恨情仇。

首先,他太爱这所学院,这是因为他有一大批亦师亦友的同道在一起共事。张光宇、张仃老师对他的影响最大,他们追求纯艺术,重视民间艺术和现代绘画的表达,这让父亲对学院的艺术氛围格外依恋。庞薰琹、雷圭元、祝大年、柴扉、袁迈先生是带他从杭州国立艺专转入北京央美的老师,他永远忘不了庞先生在杭州时给学生演奏钢琴后,一合盖子指着琴说:“这就是色彩!”

六十年代初,学院迎来两位重臣。卫天霖先生应张仃先生之邀在工艺美院任教,卫先生称要买一送一,引荐吴冠中先生一同在学院教授色彩。父亲袁运甫对卫先生的印象主义色彩崇拜之极,我年幼时父母曾带我去过卫先生家观画。和卫老家的友谊和信任,也是从那个浑浊的六十年代开启的。吴冠中先生更是父亲的忘年之交,用吴先生自己的话说:“我和袁运甫是在长期写生战斗中培养的战斗友谊,我们仿佛是走过了艺术长征的老战友。”另外,父亲还很敬佩两位先生,他们就是高庄和尚爱松先生。两位先生的性情耿直,学识渊博,是铁骨铮铮的知识分子。正是因为有这样一大批同道挚友,父亲才觉得身在工艺美院是快乐的。

巴山蜀水

画稿作者:袁运甫(1933-2017)

绘制:袁运甫、杜大恺、刘永明;实习生:唐薇、周宏智、池小清

原作尺寸:2000cm×340cm

原作位置:候机楼二楼东餐厅(西壁)

1979年,父亲辅佐张仃老师,完成首都机场壁画群的创制工作。他创作了《巴山蜀水》。机场壁画是工艺美院集体智慧的爆发,它将学院积累多年的学术追求一下子宣泄出来。之后,张仃先生属意父亲在特艺系中把壁画专业搞起来,后来又演进为装饰艺术系。

……

父亲的晚年一直关心学院的变化。他一直希冀用艺术教育的手段来改造社会,改造国民性。也许这一理想会随着他的绘画继续慢慢的浸入、滋养年轻人的心灵。

2018年8月18日于望山居