重走西南联大师生西迁路:现在的青年该如何理解患难、思想与行动?

2021-04-25

2021-04-25

记者 | 赵蕴娴

编辑 | 黄月

1

行走意味着什么?对一些人来说,行走是从此地前往彼地,而对另外一些人来说,行走却是为了寻找方向。对与书相伴的人而言,离开城市,进入乡村,抛开便捷的交通,用双腿带着疑问踏上旅程,无异于一次思想的行动。

近年来,一些中国写作者开始将行走作为连接思想与行动的方法,并在游记中记录了他们对沿途的观察与感受、对历史与今天的思考:北京大学历史学教授罗新在2017年出版的《从大都到上都》中将历史带回到沿途现场,思考家国民族之变;在去年出版的《失落的卫星》里,青年作者刘子超从中亚五国旅行故事中清扫出前苏联的轨迹。可以说,中国现代旅行文学终于跳出了 “风景观光”与“名胜典故”式的写作。

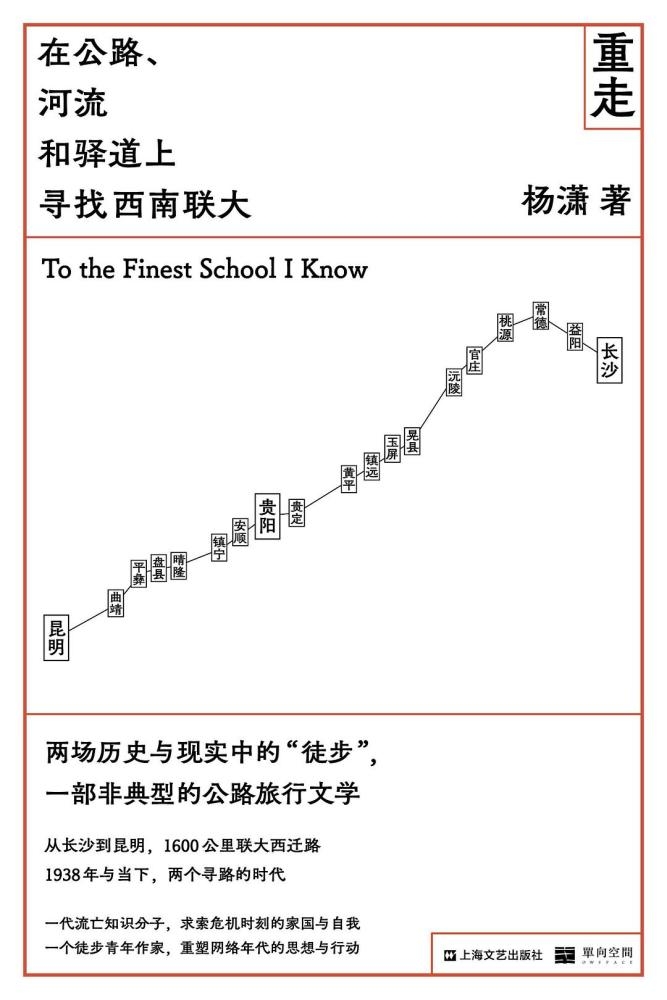

2018年,杨潇带着对人生、行业以及时代的困惑,踏上了八十三年前西南联大师生的西迁之路。从长沙到昆明,杨潇与八十三年前“湘黔滇旅行团”的教授和学生一起走过1600公里的长路,他们行经不同的时空,却经历着某种程度上相似的迷茫。重走这段路程对杨潇而言是一次新的出发,他将自己的见闻游思写成了《重走》一书。日前,杨潇与罗新、许知远在《重走》的新书发布会上展开了一场对谈,聊到了行走的意义,旅行文学的写作以及思想与行动的关系。

活动现场,嘉宾许知远、罗新、杨潇与主持人罗丹妮(从左至右)。来源:单读思想者如何行动?

为什么选择行走来回应自己的思考?罗新说,行走是自己研究历史的一个方法,有的历史学者坐在书斋里就能很好地理解历史,但自己必须到现场去看一看,才能产生“历史的感觉”。他曾经跟随新疆的考古学者在塔里木游荡了大半个月,“十几天学到的东西要比读几年的书还多”,但自己最初去行走只是为了“减肥”,罗新笑称。

行走是杨潇记者生涯的一部分。他回忆道,大学毕业之后的第一份工作给他留出了很多闲暇时光,从那个时候人就开始变得“不老实”,经常出去徒步或者使用慢交通工具,享受“沿途”的感觉。到后来,行走变为了他存在的一种方式,每次写不出稿,下楼狂走一个小时就能变得思路清明,似乎是在行走中把破碎的自己一点点找回来。

罗新、许知远与杨潇都有过类似的困惑:作为中国的研究者,自己不再了解这个国度,生活与工作都在一线城市的书斋里发生,对中国更为广阔的现实无所知觉。因而,行走便成了理念人重新回到中国的一次次行动,而他们的行走也常常是与前人进行的关于过去、当下和未来的对话。在这样的对话中,许知远觉得自己获得了一点对当下的信心。这几年研究康有为、梁启超,他的一个心得是,过去和未来一样充满不确定性,我们以为当下的背后是轨迹清晰的过去,实际上那个过去也由众多的偶然组成,并偶然地促成了我们生活的现在。“没有深思熟虑的行动,有的只是必然的仓促,”许知远认为这是历史给当代行动者的一点启示和鼓励。

杨潇认为,行动在当下变得越来越重要,因为唯有行动才能让我们看见浮冰之下的深海。在流量时代,生活的方方面面都有大数据推荐,最后千篇一律。他以大理旅游举例,几乎所有游客都集中在洱海,少有人去苍山,偌大的苍山只有一条登山道为人知晓,而游客又只集中在缆车停经的两个地点。杨潇记得,十多年前上网还能搜到很多不同路线的攻略,现在能检索到的东西翻来覆去都一样,除非你知晓门道。

与许知远、杨潇相比,罗新的生活似乎离行动更远,但罗新强调,历史学者也有自己的行动,比如说选择什么样的话题来研究以及怎样研究。他说,现在很多历史学者喜欢引用钱穆《国史大纲》里的一句话,即对历史怀有“温情与敬意”。“可是温情与敬意是对谁呢?过去有很多邪恶的、黑暗的、痛苦的、必须批判与唾弃的东西,我们怎么能对它们怀有温情与敬意呢?”罗新追问道。他认为,钱穆的话没有错,但“温情与敬意”应当是对那些“受迫害”“被边缘化”与“受侮辱”的人,历史学家应当尽可能地去还原他们的生活,只有这样才能在现实中主张人人平等的价值,参与到现实的行动。

《重走:在公路、河流和驿道上寻找西南联大》

杨潇 著

单读·上海文艺出版社 2021-5好的旅行文学不但要有历史纵深感,还要和现实世界有交往

什么是好的旅行写作?罗新认为,好的旅行文学应当有意识地通过这种体裁表达自己对文化思想的关注、对社会的关怀,甚至以这种方式参与当代社会的实践,但中国当代的很多旅行文学是“为旅行而旅行”的写作。

罗新认为,与学者相比,记者、作家出身的写作者更善于挖掘与当下的联系,因为他们更善于和路人打交道,而学者大多倾向于封闭自己。他回忆自己的大都到上都之旅,虽然也偶尔和路人有交流,但往往得不到很多信息,作为历史学者,自己长于同过去的人建立联系,与当下路人的联系却是瞬时性的,如何深度挖掘瞬时性的联系,记者可能更擅长。“你不能总是去找死人而不管活着的人……旅行文学一个重要的部分是时间的层次感、纵深感,也就是说要挖掘过去,但更重要的是你得和现实世界有交往,有深刻的联系。”

2014年,杨潇从美国访学回来后发现中国社会在悄然发生变化,身为媒体人,看见纸媒的衰落裂解、同行的流散,心中的感触更深一分。他在《重走》中坦言,重走湘黔滇旅行团之路前的自己陷入了“某种存在主义危机”,也就是他在活动现场提到的对于行业、时代、情感以及人生的困惑。他冀望和八十三年前的那些年轻人一起出发,从长沙一路西进,穿过贵阳抵达昆明,在时空交叠的行走与对话中寻求答案。

杨潇反复讲道,自己在《重走》中要处理的问题是,身处一个不确定的时代,什么才是良好生活?年轻人的情感结构如何养成?如何思考,如何行动?人生意义为何?他说,作为一名“80后”,自己是听着《明天会更好》长大的,社会进步论似乎是最自然的事,直到在美国结识了来自阿富汗的同学,才明白中产会一夕之间沦为“贱民”,国家也可能衰退崩溃。而在此前很长一段时间里,自己一直处于“不自知的”、对进步上升充满信心的状态,沉醉于清谈文艺生活,他称之为“漂浮的青年时代”。回想起来,那段时光依旧美好而宝贵,但唯有访学前后那两年的变化遭际打破了这种“不自知”,更希望凝聚心力去创造点什么。

去年疫情最严重的时候,杨潇反复阅读陈梦家写给胡适的信:“这五年的苦读,救疗了我过去的空疏不学……亦因了解古代而了解我们的祖先,使我有信心在国家危机万伏之时,不悲观,不动摇,在别人谈起空想之中,切切实实从事于学问。”1937年冬,平津学人一路南撤而不废志业,在南岳乡下,朱自清为《沉思翰藻说》搜集材料,柳无忌编订了英国戏剧讲义,钱穆在为《国史大纲》摘录笔记。在充满焦躁无措、痛苦与泪水的2020年,杨潇从这些知识分子与学生八十多年前的文字里重新抓住了自己的方向,完成了《重走》的写作,他想起胡适写信鼓励郑天挺,“人生最不易得的是闲暇,更不易得的是患难。”。 “患难之际,我们仍需要坚守住自己内心应该做的事情,”杨潇在活动的最后说到。