人生在世,还不是有时笑笑人家,有时给人家笑笑。

2021-04-22

2021-04-22

人到中年,疲惫是常态:工作、孩子、家庭,三座大山无论哪一座,都足够压得你喘不过气来。

过往的人生偶像似乎都不管用了,细细一看,他们在我们这个年纪也难以幸免地一地鸡毛。

张爱玲在我这个年纪为了绿卡嫁美国人然后被联邦调查局核查老公欠款案,苦透。

小徽徽在我这个年纪天天盘算全家生计“把这派克笔清炖了吧,这块金表拿来红烧”,苦透。

周树人在我这个年纪和兄弟们一起奋力凑钱争取全款北京西城学区房。他绝对想不到,过不了几年,房贷没还完,他就要被冤枉看弟媳妇洗澡赶出家门,苦透。

至于萧红……哦,她压根就没活到我这个年纪。

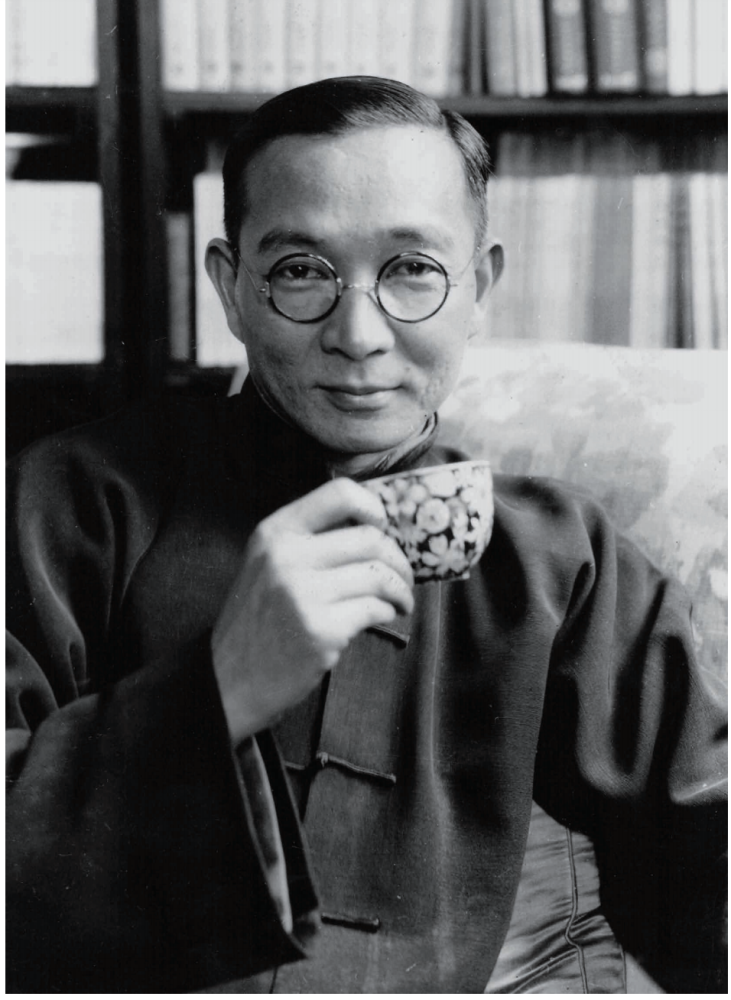

到了这时候,能救赎我的,似乎只有林语堂。

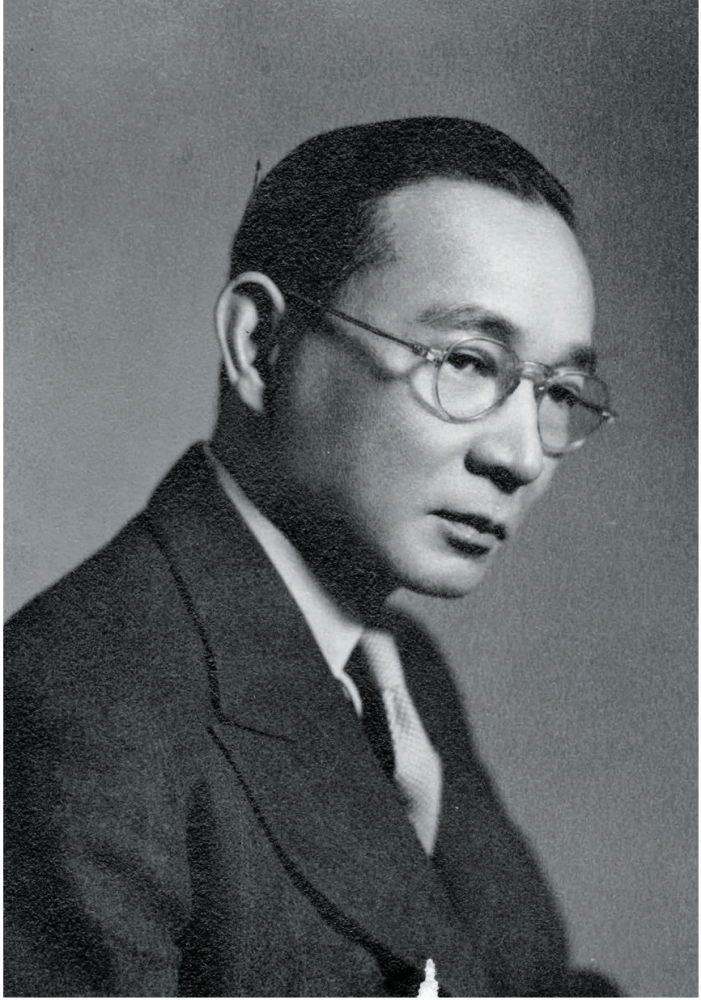

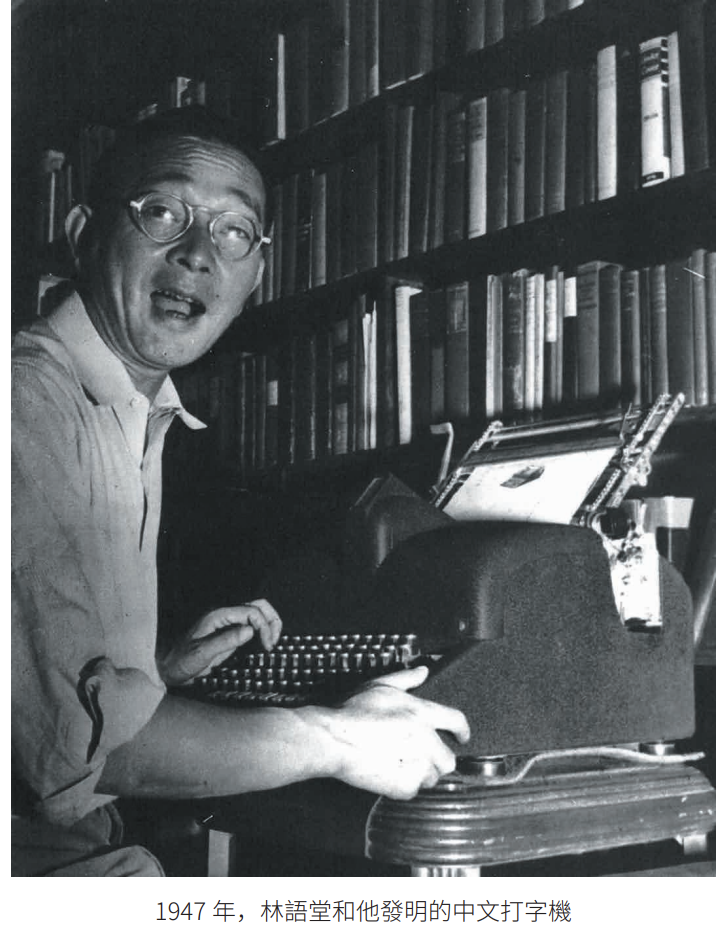

林语堂在西方世界的影响力超过了东方。纽约大都会艺术馆举办过一场语堂旧藏书画展览,为展览出的书叫《Straddling East and West: Lin Yutang, A Modern Literatus》(两脚踏东西文化:林语堂,一位现代的文人),导言这样评价林语堂:

“中英文写作都好到一个地步,能让沉淀于一种语言中的奥妙与灵光,超脱翻译,化身为另外一种语言,林语堂是中国现代史上的头一人。”

《纽约时报》的评语是:

“集作家,学者,教育家,人文主义者于一身的林语堂博士,为世界上中英这两个最大的语言团体,说中文和说英文的人们的沟通,打造的一座里程碑。”

他曾经是派克笔的全球代言人,在中国嘉德香港2021春拍的“故纸清芬见真如——林语堂手迹碎金”专题中,我们得以看到了林语堂当年的代言广告——

在华语世界里,林语堂最多被提起的是“幽默大师”这个称号。实际上,他的幽默是淡淡的,那些包袱到今天来讲都响不了,比起老舍差了很多。对于别人赞美他为“幽默大师”,老林也谦虚地说:“并不是因为我是第一流的幽默家,而是,在我们这个假道学充斥而幽默则极为缺乏的国度里,我是第一个招呼大家注意幽默的重要的人罢了。”

究其根源,其实是因为他是第一个将“humor”定义成“幽默”的人。

1970年,唐德刚到台湾去吃林语堂的饭局,在一家嘈杂的大酒店内,他问侍应生:“林语堂先生请客的桌子在哪里?”结果侍应生把两眼一瞪,大声反问一句说:“林语堂是哪家公司的?!”

内地对于林语堂的认知也不算广泛。我读书时有一大快乐,从语文课本的鲁迅文章的批注里寻找老鲁骂人线索,基本得出一个规律:老鲁骂的人,多半都很有趣,写的文章也不错,比如沈从文,比如梁实秋,比如林语堂。

林语堂敢硬扛老鲁,我没记错的话,他是和老鲁对骂过“畜生”的人。但是老鲁公开写《论“费厄泼赖”应该缓行》针对林语堂,林语堂就不回应,公开辱骂,对于林语堂来说不够体面。梁实秋就吃了这方面的亏。

但是老鲁的绰号“白象”,也是林语堂取的。要知道老鲁可是起绰号的圣手,他对这个绰号颇为满意,所以许广平管老鲁叫“小白象”,老鲁后来管儿子叫“小红象”。

老鲁去世之后,梁实秋阴阳怪气在《雅舍小品:病》里讽刺:

鲁迅曾幻想到吐半口血扶两个丫鬟到阶前看秋海棠,以为那是雅事。

我看了有些反感,反过来看看林语堂,写一篇《鲁迅之死》,字字句句完全深知老鲁,可以说是老鲁知己:

“吾始终敬鲁迅;

鲁迅顾我,我喜其相知,

鲁迅弃我,我亦无悔。”

我有个朋友说,面对世界,老鲁给出的药方是:“战斗吧!破釜沉舟打赢最后一战!”胡适说:“看能把房子修修补补凑合过呗!”而老林则说:“嗨,吃好喝好。”

林语堂绝对是庄子的学徒。

所以他认为,不要为了有用而读书:

读书使人得到一种优雅和风味,这就是读书的整个目的,而只有抱着这种目的的读书才可以叫做艺术。一人读书的目的并不是要“改进心智”,因为当他开始想要改进心智的时候,一切读书的乐趣便丧失净尽了。他对自己说:“我非读莎士比亚的作品不可,我非读索福客俪(Sophocles)的作品不可,我非读伊里奥特博士(Dr·Eliot)的《哈佛世界杰作集》不可,使我能够成为有教育的人。”我敢说那个人永远不能成为有教育的人。

所以他认为,不要为了功名利禄而生活:

在一种全然悠闲的情绪中,去消遣一个闲暇无事的下午,你这就叫懂得了如何生活。

对我最有用的是下面这句话:

人生在世,还不是有时笑笑人家,有时给人家笑笑。

林语堂看待世界是举重若轻的,但这并不代表他心中没有悲伤。

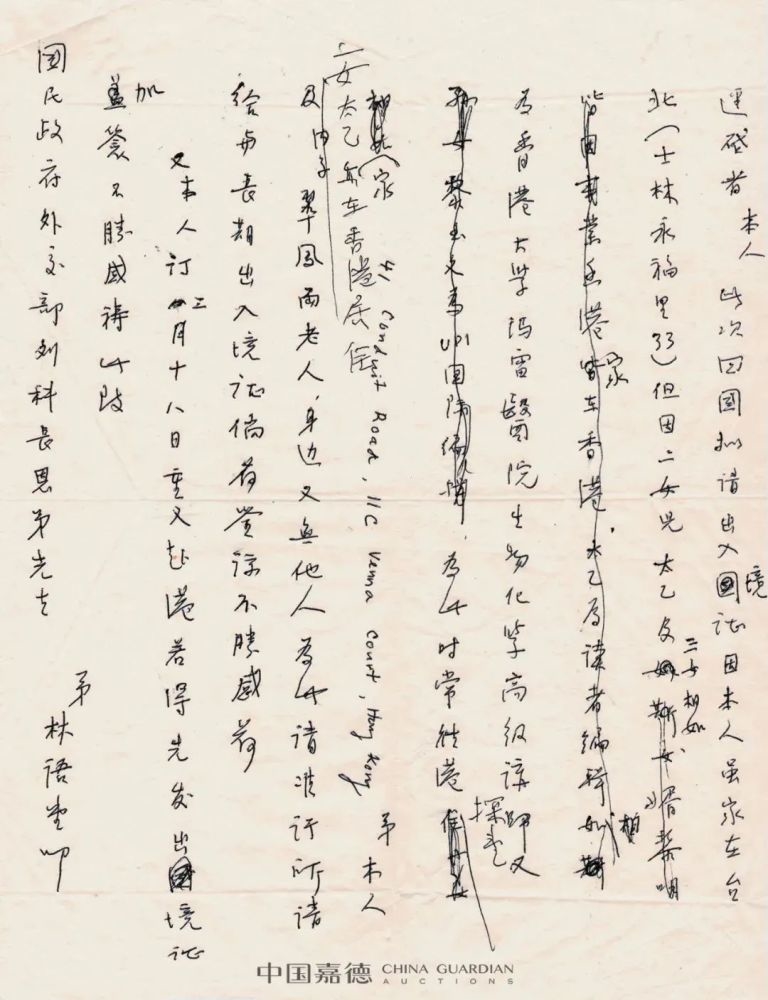

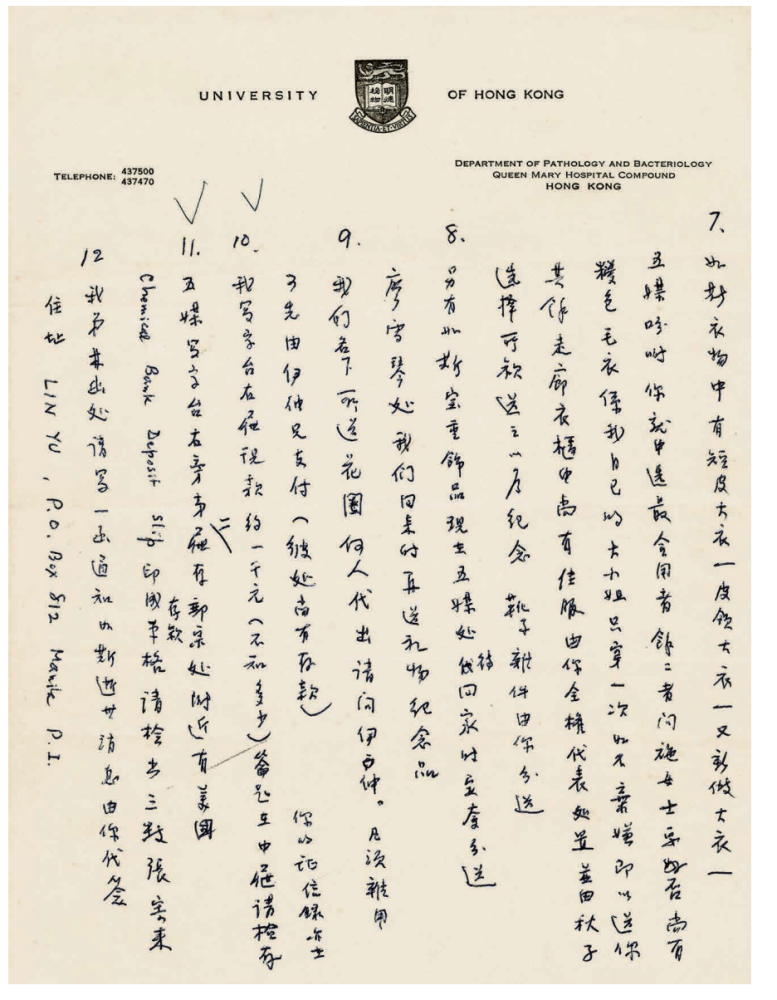

中国嘉德香港春拍“故纸清芬见真如——林语堂手迹碎金”的书信里,藏着他巨大的伤痛。

1971年1月19日中午,台北故宫博物院院长蒋复璁宴请林语堂,忽然有人急匆匆跑来报告,工人去打扫林语堂长女林如斯的房间时,发现她吊在窗帘杆上,桌上的一杯茶水尚留余温。

次女林太乙回忆,当她们一家从香港赶到台北父母家中时,“父亲扑到我身上大哭起来,母亲扑在妹妹身上也大哭起来。顿时我觉得,我们和父母对调了位置,在此以前是他们扶持我们,现在我们要扶持他们了。”

林如斯因为一段不幸的婚姻而长期受抑郁症困扰,最终选择用这样的方式离开了人间,留下的遗书是写给父母的:“对不起,我实在活不下去了,我的心力耗尽了,我非常爱你们。”

林太太廖翠凤从此精神崩溃,整日喃喃自语。对人讲话只说厦门话:“我活着有什么意思?”这个问题,林太乙也曾经问父亲:“人生什么意思?”

据说,林语堂沉默良久,而后缓缓回答:“活着要快乐,要快乐地活下去。”

人类的寿命有限,很少能活到七十岁以上,因此我们必须把生活调整,在现实的环境之下尽量地过着快乐的生活。——林语堂,尘世是唯一的天堂,生活的艺术

所以他平静地处理着女儿的遗物:

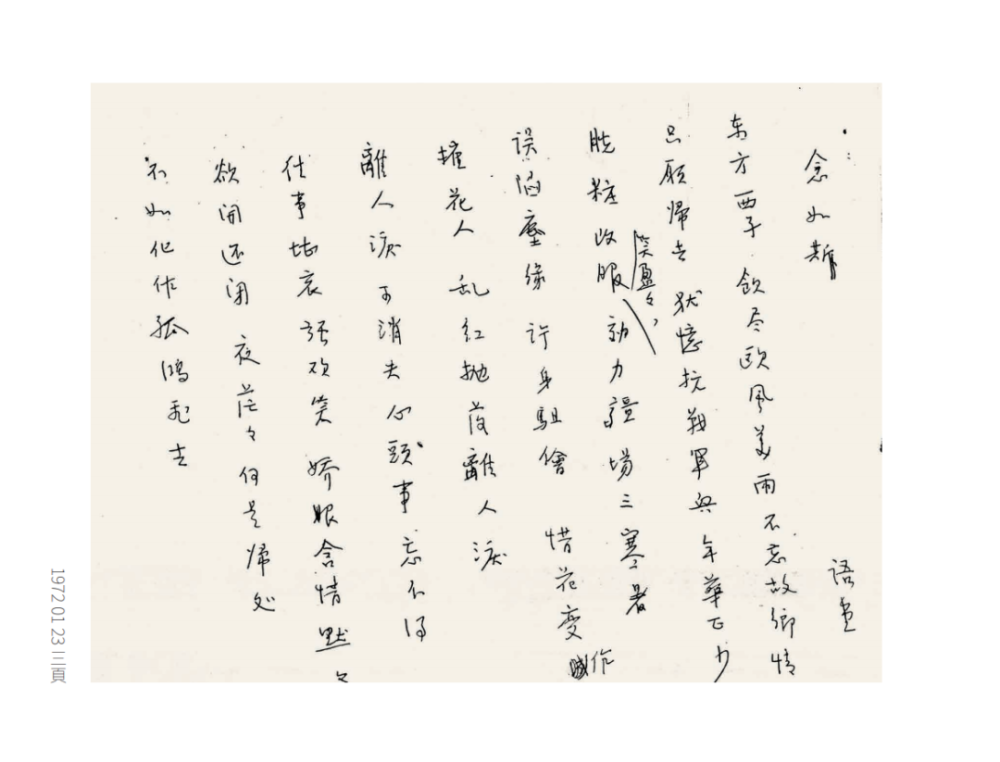

为女儿编辑遗作并且发表悼念诗:

只在写给“国府外交部”自述赴港原因上,林语堂忽然失去了平静,那些句子涂了改,改了划去,长女如斯后面,他始终不忍写出“弃世”二字,直到最后,“丧期”两字,凄凉恳切,令观者动容。