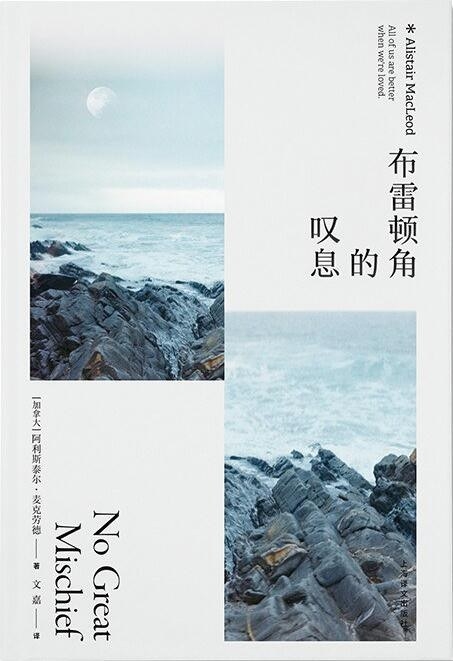

对话|麦克劳德《布雷顿角的叹息》:献给布雷顿角的挽歌

2021-04-20

2021-04-20

《布雷顿角的叹息》是加拿大作家阿利斯泰尔·麦克劳德唯一的长篇小说。他一生只创作了三部作品,除了《布雷顿角的叹息》,还有两个短篇小说集《海风中失落的血色馈赠》《当鸟儿带来太阳》。麦克劳德把自己惜墨如金的笔力大都投向了对他的家乡、加拿大的边陲岛屿——布雷顿角的书写,《布雷顿角的叹息》历时十三年完成,获得包括都柏林国际文学奖在内的多个文学图书奖。

2021年上海译文出版社和群岛图书携手引进了新版《布雷顿角的叹息》,最近,作家梁鸿、非虚构文学创作者李海鹏和本书的策划、群岛图书出版人彭伦在北京一同探讨了麦克劳德创作的小说世界的魅力。

活动现场

发布会中,也播放了纪录片《读懂阿里斯泰尔·麦克劳德》的片段。该片由加拿大国家电影局于2005年投资拍摄。导演威廉·麦吉利夫雷带领摄制组跟随麦克劳德,来到他的家乡布雷顿角。在这座偏远的海岛上,采访了麦克劳德,他的妻子、儿子、同乡,还远赴美国、爱尔兰,采访了多位推崇麦克劳德的著名作家,包括加拿大作家玛格丽特·阿特伍德、美国作家拉塞尔·班克斯、爱尔兰作家科尔姆·托宾等。

《布雷顿角的叹息》的策划彭伦谈道:“麦克劳德一生在加拿大温莎大学教书,他的家乡就是加拿大大西洋边的岛屿布雷顿角,也是书中故事发生地。那里的居民大部分是苏格兰后裔。十八世纪,英国光荣革命爆发,很多支持老国王的人就在内战中逃到了北美大陆,麦克劳德的祖先、他的曾曾曾祖父卡隆就是他们家族第一批迁徙到布雷顿角的人,这也是这个长篇小说的起源。”

麦克劳德早年从事过很多工作,包括打鱼、伐木工、煤矿工人,因为他的家庭比较贫穷,为了维持学业,他打了各种各样的工。这些打工经历也闪亮在他的小说中,比如麦克劳德在书中塑造了一位非常细致严谨的木匠外父,而外公的父亲早年丧生在原木滑道上。

小说中还有渔夫,矿工,虽然和中国读者隔着种族、国籍、时间,但是麦克劳德动情地写最普通的人为生活挣扎,很能够让人感同身受,如书中的开篇写“我”的奶奶:

有一年,我奶奶恰好这时过来做客。当她经过利明顿郊外,见到一堆不合格的烂西红柿被推平碾碎,眼泪一下子涌了出来。她为这“可耻的浪费”哭泣,差一点没跑到地里去,将那些西红柿“救出”犁沟,免遭厄运,只可惜她与自家的储藏箱相隔了一千五百英里。

奶奶几十年如一日在春夏时节为那几株生长在石头地里的宝贝疙瘩施肥,到了秋天,便摘下寥寥几个好不容易存活下来的仍是青绿色的西红柿,将它们摆放在窗台上,盼着斜射进来的微弱阳光能将它们催熟。对她而言,那几颗西红柿就是稀罕的宝贝,十分难得。所以,当她在利明顿的郊外见到那些西红柿被丢弃,着实抑郁了好一阵子。

老人们对于庄稼粮食和植物视若珍宝的样子,是我们非常熟悉的场景及情感。

麦克劳德在2014年去世,“他留下三本小说,第一本是《海风中失落的血色馈赠》,第二本是《当鸟儿带来太阳》。2015年湖南文艺出版社出版这本书时用的直译的名字《没什么大不了》,我编辑新版的时候觉得书名太平淡了,所以根据书里的一个主题改成《布雷顿角的叹息》,这个书名的灵感来自于小说当中的一首盖尔语民谣——献给布雷顿角的挽歌。”彭伦说。

两百多年前,苏格兰高地麦克唐纳家族的红头发卡隆带领妻儿跨越千山万水,从苏格兰来到遥远的新大陆,在那片拥有茂密森林与漫长冬季的土地上繁衍生息。后来,红头发卡隆的后裔们陆续离开布雷顿角这座海岛,散落在加利福尼亚的海滩、南美洲的矿区、非洲的沙漠……但这个家族部分后裔(如小说中讲述故事的第一人称“我”),因为家族传给自己的一头红色的头发从小就频繁被指认为“红头发卡隆家的”,家族的血脉有了这样一个显性的象征物,也注定了“我”始终难以忘记家族和奶奶的那句“要照顾好同一条血脉的人”的家训。

梁鸿谈道:“麦克劳德的作品几乎写作的都是一个岛屿,这个岛屿不管是海边真实的布雷顿角,还是迁徙到别的地方的族群和个人,其实始终都没办法跟古老的某种生活分开,所有人都跟岛屿有一种原始的情感。”

“在纪录片中谈道,麦克劳德喜欢用讲故事的方式来写作小说,类似民间故事,不单单是现代小说可以借用的结构或者是模式,其实是古老思维在现代的运用。《布雷顿角的叹息》开篇第一句是‘我和你说啊,那个时候,安大略省的西南部正是金秋九月的好季节’。这是一种非常轻松自在的、古老的围炉式的对话,跟现代小说好像有一种距离。”梁鸿说。

麦克劳德

李海鹏回忆了自己阅读麦克劳德第一本书《海风中失落的血色馈赠》:“这本书中,即便是一个小孩,他有很基础的需求,也有更高的需求,他会有可以实现的需求,但也有了解世界的需求、有见识更多的需求等等,全部的人类层面都有的。所以这对我来说这是很少见的,这是最重要的。”

布雷顿角对麦克劳德也有一些现实的意义:他每年会有一段时间回到这个岛上,在海边的小屋子里面写作,因为他有六个孩子,小说里面他们的祖先红头发卡隆,是带着12个孩子从苏格兰到北美。

李海鹏认为这种牵涉很多人的、“铺得很大”的故事是中西方都喜欢的一种形式:“因为有情节,很饱满,很勾人。但是这个小说后面写矿上死了一个人,其实并没有正面写,是事后的追溯,爸爸妈妈哥哥死是正面的叙述,掉到冰层下面,还有倒数第二、第三、第四章是杀人事件,这些事件都不是那种作者特意经营去吸引读者,没有控制读者,这是非常放松的一个小说。其实我是觉得更像二十世纪前期的作家的做派,我也不在意你们读了之后你的阅读的快感,最重要的是我对这件事情的理解,我比较朴实的原始的充沛的情感注入到这个故事里面去。他设计的东西很少,这是我的印象。”

梁鸿谈到这本书中还有一个非常鲜明的地方就是双线结构:“一方面是现实之中,我跟这个家族的关系,另一方面是讲过去的三个哥哥的生活,怎么在矿上生活,爷爷奶奶怎么样的,是双线进行,交叉进行的,历史和现代有极大的呼应。现在的生活和过去的布雷顿角相互叠合。过去的哥哥意气风发,用一匹马把坏牙拔掉,现在在床边连一个酒杯都拿不起来,是自然的叠合,是历史在往前行走,这方面也是非常好的小说结构。”

“加拿大的小说家,包括门罗,你会发现特别能进入生活细微的地方,他们对景物的描写不是大而化之的,写的非常细,当我们把它说成《布雷顿角的叹息》的时候,布雷顿角就是家庭生活的地方,就是每天听到海浪呼啸,灯塔聚集,所谓的抽象是读者读完之后的抽象,作家的描述极其细微,这好像是加拿大作家特别擅长的。”梁鸿说。

梁鸿认为,“从写法上来讲,我觉得我们经常把转瞬即逝或者是荒诞的美,作为一种现代性的存在,把破碎的生活作为一种现代性。但我是觉得不是这样的,当麦克劳德把这家人的生活作为非常普通的因子开始描述,当他没有把大的历史作为讲述这个家庭的缘起的时候,他都在写这些人本身,这是非常现代的。人是主体。这样一个人在生活里是主体,不管跟环境怎么搏斗,不管怎么被异化。大哥在少年时代失去了父母,青年时代在矿中生活,一直在地下工作,一次偶然事件中杀人坐牢,由此变成开头酗酒的人,最后死于回故乡的途中。这样的个人的命运是带有个人性又有普遍性的命运,在漫长生活中被打垮过,也战斗过,又愿意回到这样一个故乡中。这可能是每个人都有这样一种归宿感。”