我从唐代等待了千年,却在战争前夜与你相遇:梁思成、林徽因与佛光寺的发现

最重要的事物,往往需要最漫长的寻找。执着有时像一种必胜的信仰,在漫长的寻找中充当引路的孤灯,一寸一寸地照亮前方的小径,不知在哪个瞬间,关键线索会乍然显现,犹如神佛降下的启示。而发现它,则需要一双训练有素的敏锐眼睛。

对梁思成来说,找到一座保存至二十世纪的唐代木结构寺庙,或许就是他执着的信仰之一。但出于一位学者的严谨和冷静,他对此并不抱有太大期望。这并非是因为他的眼光不够训练有素,而是现实一再给他兜头冷水。在1932年发表的《我们所知道的唐代佛寺与宫殿》的开篇,梁思成坦率地承认:

“唐代建筑遗物的实例,除去几座砖塔而外,差不多可以说没有。”

尽管常识告诉梁思成,佛塔本是佛寺的一部分。但现存的佛塔“不是巍然‘独’存,就是与他脚下的殿宇在年代上有千二三百岁的差别。”造成这一切的重要原因,乃是因为中国建筑作为骨干的梁柱一向以木为主,“木本不是不朽的物质,加以历代中国革命成功的列位太祖太宗们除了杀人之外还爱放火,假使他们没有这种特殊的国民性,千余年的风雨剥蚀,蠹吃虫穿,也足以毁坏不少了。”

纵观隔海东邻的日本,尚保存有相当于中国隋代的奈良法隆寺的金堂、五重塔和中门,但在中国,辽宋时代的山西大同上下华严寺佛殿、应县木塔和嵩山少林寺的初祖庵,“已叹为中国稀有的古建筑”。它们在年代上比日本最古老法隆寺差四五百年,却“已崩坏不堪”。就在梁思成撰写这篇文章后不久,这些“崩坏不堪”的宋代建筑中的一座,日本汉学家大村西崖1926年在苏州甪直考察的一座宋代建筑保圣寺佛殿,就在一场事故中塌毁夷平。

敦煌莫高窟的木构檐廊,也曾给梁思成带来过一线希望。当他在考古学家伯希和《敦煌图录》中一帧照片的一角,看到“简单雄大的斗拱、八角形的柱、抹灰的墙”时,不禁推断这是“唐代的特征”。梁上隐约可辨似为忍冬唐草的彩画,似乎更证实了他的结论。可以想见他怀着何种心情给伯希和写信,期望了解这几张照片中斗拱梁柱更多的信息,以证实自己的推断。

但三个月后,伯希和详尽的回信,还是带给他一个失望的答案,檐廊梁上的题字表明,它的兴建时代,是北宋初的太平兴国五年(980年)。

宋代木构建筑都已如此珍罕,“唐代建筑更不用幻想。假使我们以后的学者或考古家,在穷乡僻壤中能发现隋唐木质建筑遗物,恐怕也只是孤单的遗例,不能显出他全局的布置和做法了。”

梁思成的结论虽然听起来让人深感悲观。但悲观并不意味着就此沉沦放弃。埋首文献汪洋,固然可以在深入钻研中幻想昔日巍然屹立的唐代建筑,但梁思成生来就是个行动派,不尝试就举手投降完全不符合他的性格。伯希和、沙畹、关野贞、常盘大定等等这些考古学家和探险家的事迹,从他在美国读书时,就像耳畔呢喃一样不断重复着田野考察的重要性。他在文中写到的那些珍贵的宋代建筑,无一不是这些不惮旅途烦难困顿的先驱们,跋涉于乡村山野之中,凭着敏锐的专业眼光发现于世的。

新发现的可能性或许正在向他招手。

本文出自《新京报·书评周刊》4月16日专题《思城:梁思成的命运之城》。

作者丨李夏恩

01

行行复行行,失望复希望

一张偶然发现的照片,成为了梁思成踏上田野考察之旅的奇妙机缘。那是在北京鼓楼的一场展览中,梁思成的一位好友杨廷宝在巨大穹顶下的一面墙上,看到了一张“外表古怪的寺庙照片,下面清楚地写着:蓟县独乐寺”。当他向梁思成形容照片上斗拱的形状时,梁变得异常兴奋,立刻跑去瞧个究竟。经过打听,更凑巧的是,蓟县距离北京仅有85公里,且每天早晨六点都有一班长途汽车,五个小时就可以抵达那里。

激动不已的梁思成立刻开始筹划自己的第一次田野考察。1932年4月的一天,梁思成与几位营造学社的社员一起踏上了这场首度田野考察之旅。但开局就不太顺利:他们乘坐的那辆“若在美国早就当废铁卖了的”老破班车刚开出北京东门几公里,来到箭杆桥头,司机便停车招呼乘客一起下来,步行过桥,让空车开过去。而这不过是梁思成这趟短途旅程遭遇的一个槛。没过多久,这辆老破车又陷进沙滩,动弹不得,“于是我们乘客只好帮着推车,一直把这老古董推过整个沙滩,而引擎直冲着我们的眼口鼻轰鸣。还有其他麻烦的路段,我们不得不爬上爬下汽车好几次”。

八十公里的行程,梁思成和他的同仁们走了三个多小时,但当他们终于抵达目的地,幸运女神终于在泥泞坎坷的道路尽头,等待着他们的到来。眼前所见,成了梁思成千辛万苦最好的报偿:

“独乐寺的观音阁高踞于城墙之上,老远就能望见。人们从远处就能看到它栩栩如生的祥和形象。这是中国建筑史上一座重要而古老的建筑,第一次打开了我的眼界。”

这是一座辽代的建筑,始建于984年,距离梁思成所执着追寻的唐代建筑,相差不过百年。观音阁及山门与敦煌壁画中所见的唐代建筑极为相似,“熟悉敦煌壁画中净土图,若骤见此阁,必疑身之已入西方极乐世界矣。”

梁思成手绘蓟县独乐寺观音阁测绘图。

蓟县独乐寺的发现,让梁思成初尝田野考察的甘苦滋味,而这次考察还附带了另一处新线索,蓟县一位师范学校的教员王慕如告诉他们,在他的家乡宝坻县的广济寺,与独乐寺诸点约略相符,大概也是辽金遗物。两个月后,梁思成与营造学社一行再度前往宝坻进行田野考察,正如那位教员所猜测的那样,广济寺同样属于辽代建筑,而大殿中梁栋结构的精巧,与北宋《营造法式》中“彻上露明造”的记载几乎完全一致:“在发现蓟县独乐寺几个月后,又得见一个辽构,实是一个奢侈的幸福”。

天津蓟县独乐寺观音阁中高达16米的泥塑观音像。图片来源:IC photo

田野考察成为了梁思成寻找唐代木构建筑的神佛启示,连续两次的重要发现,就像幸运女神在刻意指点梁思成应该沿着这条路继续前行。在之后的四年里,一批重要的宋辽时代的木构建筑,在梁思成的田野考察中被陆续发现。其中包括河北正定隆兴寺始建于1030年的摩尼殿,山西应县全国仅存的辽代木塔,山西赵城广胜寺元代的大殿和明代的琉璃塔。尽管随着考察的深度和广度不断延展,新的发现层出不穷,但梁思成也更加意识到,这些陆续发现的古代建筑杰作留存至今是何等侥幸。它们更像是不断坍塌的废墟中孤独伫立的梁柱,提醒探访者这里原本有着更广大的一片古建杰作。

但当梁思成赶到那里时,看到的“所谓大寺庙不是全是垃圾,便是已代以清末简陋的不相干房子,还刷着蓝白色的‘天下为公’及其他,变成了机关或学校”。在正定隆兴寺,梁思成看到“观音像由虔诚而又愚蠢的寺院住持修饰一新,涂上鲜艳的油漆,看上去像个丑陋的大洋娃娃。”

在山西广胜寺的大殿里,寺僧们正在对大殿的四壁进行粉刷,因为在六年前,他们将大殿两山的壁画以1600银洋的价格卖给了古董商,还得意洋洋地竖碑纪念。如今,它们是美国纽约大都会美术馆的镇馆之宝。

山西洪洞广胜寺下寺大雄宝殿元代壁画《药师佛佛会图》,1928年,广胜寺寺僧贞达因大殿损毁严重无力维修,与当地乡绅商议,将大殿内两铺壁画出售,以修缮殿宇。次年,这幅壁画被整体剥离、切割出售给古董商,旋即转售出境。如今,这幅壁画已经成为美国大都会美术馆的镇馆之宝。图片来自大都会博物馆官方网站。

岁月的侵蚀、无知的毁坏、强加的善意和愚昧的热忱,都在携手侵害着这些古代建筑的脆弱的生命。而在上世纪30年代,它们所面临的危机,不仅于此。“九一八”事变以来,日军咄咄逼人的魔爪已经更进一步伸向华北大地。探寻古建筑的旅程,几乎成了一场与时间的赛跑。当梁思成和他的妻子再度踏上田野考察之旅时,命运将像神佛降下的启示一样,指引他们训练有素的敏锐双眼,见证那个他执着追寻多年的梦想成为现实。

02

千年前的启示,千年后的追寻

神佛的启示,在一千两百年前的一天,降临在一位西域僧人面前。这位名叫佛陀波利的僧人,从北天竺的罽宾国,远涉流沙,抵达中土。他的目的,是寻找文殊菩萨的道场,传说中的清凉山。

当他来到五台山时,但见五峰耸峙,草木茂盛,心生欢喜,于是合掌顶礼。就在这时,一位白衣老人从山谷走出,以梵语命他从天竺取回《佛顶尊胜陀罗尼经》,届时文殊菩萨定会在他面前显现。

数年之后,佛陀波利终于取回经书,他再度来到五台山,只见文殊菩萨亲自现身接引,佛陀波利合掌端然而逝。

这一文殊显像启示梵僧的神异传说,让五台山自此成为佛教圣地。声名远播,乃至万里之外的敦煌也被这一传说深深感染。唐末五代的战乱,让敦煌与中原之间的交通中断,虔诚的信徒无法亲身前往五台山巡礼敬拜,于是,他们便将五台山的地图绘制在洞窟壁画上。面对壁画上的五台山图,遥想自己虔敬的心灵已经跨越万里,来到传说中的文殊道场。佛陀波利遇见白衣老人的故事,自然也被画在壁画上。同时绘制在壁画上的,还有五台山上众多著名的寺院。其中,有一座寺院名叫“大佛光之寺”,在五台山图壁画中的一百五十余座寺院中,它并不算最特立高标的一座,但却神奇地蒙受时间与命运的眷顾,让它在一千年后,与梁思成结下因缘。

敦煌莫高窟61窟壁画五台山图中“大佛光之寺”。图片出自赵声良主编《敦煌壁画五台山图》,江苏凤凰美术出版社 , 2018年6月版。

梁思成发现五台山佛光寺的故事,一直有一个流传甚广的传奇故事。据说梁思成是在伯希和的《敦煌图录》中看到了莫高窟61窟的《五台山图》壁画,将它作为“旅行指南”,才在南台外豆村附近发现了佛光寺。在他发表于1945年的《记五台山佛光寺建筑》中,他如此写道:“敦煌石室壁画五台山图中有‘大佛光之寺’。寺当时即得描影于数千里沙漠之外,其为唐代五台名刹,于此亦可征矣。”六年后,梁思成又在《敦煌壁画中所见的中国古代建筑》中再次重申这一点,而这一次,《五台山图》便成为了发现佛光寺的“旅行指南”。

这段简短的叙述,很容易被简化为梁思成将《五台山图》当成惟一的导游手册,按照上面标识的“大佛光之寺”榜题,便按图索骥径直找到了佛光寺的所在。但真正的过程远比梁思成简短的叙述复杂得多。在每次进行田野考察前,梁思成和他的团队都会翻阅大量文献,尤其是当地地方志的记载,以确定这些古代建筑留存于世的可能性究竟有多大。《敦煌石窟》中《五台山图》的照片,只是考察前参考的诸多文献之一,而非惟一的导游手册。只是它确实提供了一个重要的线索:这些被标识在图中的唐代寺院,文献中或许能找出证实它们依然留存于世的蛛丝马迹。而最终的验证,仍然需要亲身前往考察。1937年6月,梁思成与林徽因,以及两位助手莫宗江和纪玉堂前往五台山。

比起第一次从北京前往蓟县的考察,这是一场漫长而又曲折的旅途。从太原开始,他们先是搭乘汽车,但在半路又要换成驮骡,沿着荒僻的山路,进入了五台山。与那些热忱的朝圣者的路线完全不同,梁思成相信,那些香客纷至沓来、香火旺盛的名胜寺院,很可能早已在历次整修中面目全非,唯有荒僻之处才有可能保留最古老的建筑。而佛光寺刚好就是这样一座名声湮没在历史中的寺院。

佛光寺远眺,图片出自梁思成著 林洙整理:《古拙 : 梁思成笔下的建筑之美》,中国青年出版社,2016年1月版。

“佛光寺在南台豆村镇东北约五公里之佛光山中,伽蓝是依着山岩布置的,正殿居于高台之上,俯临庭院,有二三十棵老松环绕,气势魁伟。一层高,雄大、坚固和简洁的斗拱,深远支出的屋檐,一望可知年代久远。但能比我们先前所发现的最古木构建筑还要老吗?”

带着满腹的疑问,梁思成一行走进了正殿,高大的佛像居高临下地俯瞰着他们,宛如置身仙林。就在这些大像之中,佛坛左端一位供养信女的塑像,却与真人一般大小。“这尊像人性充沛,与诸佛菩萨是迥然不同趣味的。”在旁的寺僧告诉他们,这尊塑像乃是唐代篡位的武后。

1937年,梁思成在五台山佛光寺大殿中。

尽管整个塑像群都“经过后世重装,色彩过于鲜缦,辉映刺目,失去醇和古厚之美”,但仍能看出是晚唐时期作品。梁思成推测,如果这些泥塑像是未经毁坏的原物,“那么庇荫它的房屋必定是原来的唐构。因为重修房子必会损坏里面的一切”。

然而,想要确认眼前的这座建筑是否真的是他魂萦梦牵的唐代建筑,梁思成还需要找到确凿的证据。

03

蝙蝠、臭虫与唐代女施主

几寸厚的积尘,铺在顶板的内部,斜坡殿顶的下面,犹如黑暗的空阁。数百年来,梁思成可能是惟一进入这里的人。厚厚的积尘踩在脚下,就像棉花一样。狭窄的空间,让他只得屈着身体,用手电探视。但当灯光照到头顶的房脊时,梁思成他们看到了骇人的一幕:千百成群的蝙蝠,黑压压地盘踞在脊条上,犹如密密麻麻垂下的阴云,被照相机的闪光霎时照亮,惊动飞起,散发出阵阵难闻秽气。

梁思成试着驱逐这些占据殿顶达数百年的黑色住客,但它们顽固地聚挤在上面,不愿向这些挥舞手电打扰它们清修的不速之客,展现它们密集身体下的脊檩有无题字。寄生在蝙蝠身上吸血的臭虫也伺机盯上了这些主动献上的人血,蝙蝠的惊飞和臭虫的叮咬,将在接下来的数日里困扰这些辛劳的考察者。

梁思成发现了第一个令人振奋的细节:梁架上古法“叉手”的做法,是国内木构中的孤例。“这样的意外,又使我们惊喜,如获至宝,鼓舞了我们。”内柱额上残留的小幅壁画,又给梁思成等人带来了第二个惊喜,其中的一幅与敦煌石窟的唐代壁画,极为相似。这是梁思成所知道的在敦煌石窟之外,中国本土惟一现存的唐代壁画。

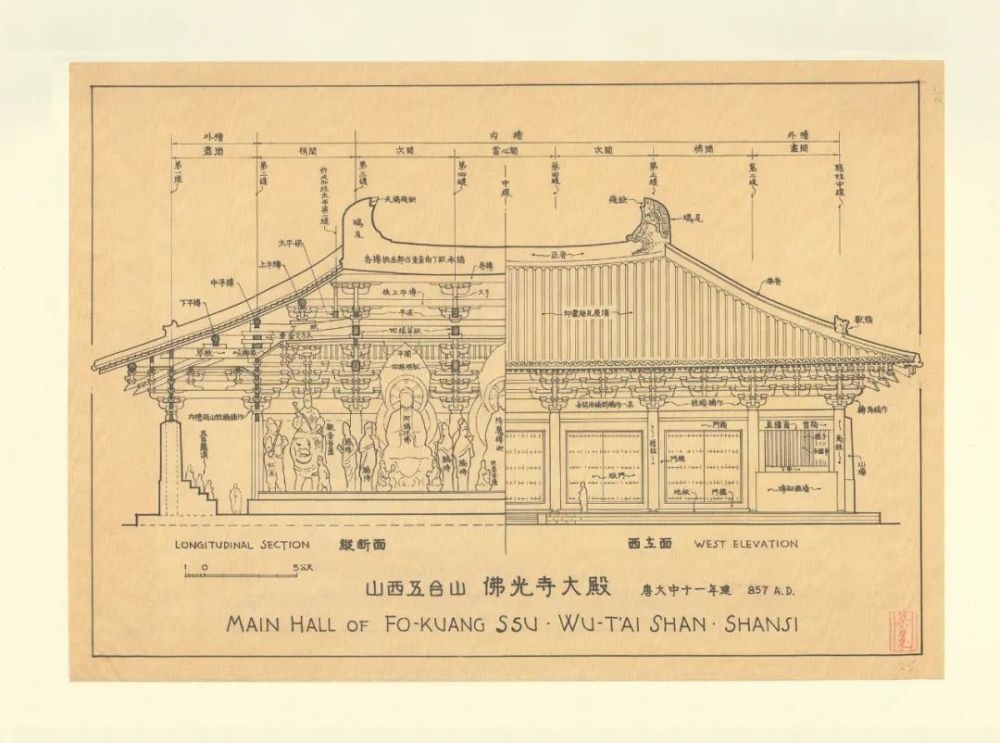

梁思成手绘山西五台山佛光寺大殿测绘图。

关键的证据,在几天狼狈而忙碌的工作后,终于以一种特殊的方式显现在梁思成等人面前。他们注意到殿内梁底隐约有墨迹,且有字的左右共四梁。“但字迹被土所掩盖,梁底离地两丈多高,光线又不足,各梁的文字,颇难确辨。”众人各凭目力审视许久,揣摩再三,才认出一二官职,但却无法辨别出人名。这时,林徽因却因为眼睛远视,独自看清了那个人名:

“女弟子宁公遇。”

“施主是个女的!而这位年轻的建筑学家,第一个发现中国最珍稀古庙的,也是个女人,显然不是偶然的巧合。”在之后的回忆中,梁思成兴奋地惊叹道。林徽因担心辨识有误,特意到殿前确定为唐代的石刻经幢上检查刻在上面的姓名,果然看到了“女弟子宁公遇”的名字,开列在诸位僧尼的名字之前,并被称为“佛殿主”。石柱上镌刻的年代是“唐大中十一年(857年)”。

林徽因与宁公遇塑像合影。

佛光寺由此已经可以确认是唐代木构建筑,但为了严谨起见,梁思成与林徽因请寺僧入村招募工人搭脚手架,好将梁下的土朱洗脱,以穷究竟。但寺僧花了一天,只找到两名毫无经验的老农,筹划一天,才支起一座脚手架。

梁思成等人已经急不可待,他们撕开布单浸水进行擦洗。尽管做了半天只洗出两道梁,而且土朱一着水,墨迹骤然显出,但水干之后,墨色又淡下去,隐约不见。一行人足足花了三天时间,才识读完全文。

这一天是1937年7月5日。此时已是黄昏时分,“当时夕阳西下,映得整个庭院都放出光芒。远看山景美极了。这是我从事古建筑以来最快乐的一天!”

04

去去复去去,兵戈恨难归

“营造学社调查组发现唐代建筑寺院,梁思成由五台山佛光寺报告。”

1937年7月9日的《北平晨报》第五版以粗体大字刊登出梁思成等人在五台山佛光寺的重大发现。但对那天《北平晨报》读者来说,却无人关心这一重大发现。几乎所有人的目光,都聚焦在报纸头版刊登的消息:两天前,中日军队在卢沟桥爆发冲突,战火如今已经延烧到北平近郊。枪炮隆隆之声,渐行渐近。

闭塞的山村隔绝了消息的来源,让梁思成夫妇与助手们得以在短暂的平静中享受片刻的欢欣。7月15日傍晚,在辛苦忙碌了一天后,梁思成拿到了一捆报纸,这些报纸是从太原带来的,因为公路淹水延误了几天。当他和林徽因回到帐篷里,躺在帆布床上摊开报纸时,头版赫然映入眼帘的大标题让他们大吃一惊——“日军猛烈进攻我平郊据点。”

出发前,梁思成曾给费正清夫妇写下一封信,讲述自己考察华北古建的急迫性:

“对古物的爱好和保护,与日本军阀全不相干。尽管他们国家的人也同样热爱我们的古代文化(这是他们自己文化的源泉)。即便是早在1931年和1932年,我每一次考察旅行总是因为越来越近的日本大炮的震响而突然中断。显然我们在华北工作的日子已经不多了。在真正中断之前,我们打算要在这个地区全力以赴。”

如今,这封信中急迫的忧虑,在逼近战火中成了一句悲剧性的谶语。五台山佛光寺唐代木构建筑的发现,倒更像是命运刻意的安排,让他们在战争爆发前,去见证这座千年佛寺在人世存在的证据。

战争让存在与毁灭之间的转化变得易如反掌,只消一枚炮弹,屹立千年的古建杰作便会化为乌有。

梁思成自然无法逆料这座寺庙的命运,就像他无法预知自己将来的命运一样。两年后,1939年夏天,猝然而至的洪水淹没了半个天津城。水漫进天津麦加利银行的地下室,营造学社存放在那里的资料严重受损,其中就包括佛光寺考察的资料。

闻听消息的梁思成与林徽因恸哭失声,但却无力拯救。天津此时已经沦入日军魔爪之下,而他们如今也如同浮萍一般,自救不暇,只得在战争的洪水中漂泊浮沉。

今天佛光寺大殿内景,所有的佛像梁栋都被粉刷涂饰,修葺一新,与当年梁思成、林徽因来访时见到的斑驳剥蚀的模样已大不相同。图片出处 IC photo