南帆:村庄为何变得如此荒凉?那些大呼小叫、强壮而快活的年轻人哪去了?

文 / 南帆

要说的这几个村庄都不会在地图上留下姓名。

世界上只有几个村庄诞生过伟大的历史神话,成为圣地。大部分村庄潦草地摊在田野之间,山坳的皱褶里,或者江河的堤岸上。几截龟裂的泥墙和乌黑的椽子,炊烟低低地缭绕在潮湿的瓦片夹缝中,芭蕉树阔大的叶片和龙眼树茂密的树枝,重叠而上的农舍之间大大小小石块草草砌就的台阶,公鸡抢在黎明到来之前争先恐后地啼叫起来,瘦巴巴的生产队长披一件蓝褂子站在晒谷场中央,操一口方言抑扬顿挫地骂人……现在,这些村庄正在急速地向我的记忆深渊沉没。

年轻的时候,我当过几年乡下人。当年乡村的天空仿佛更开阔一些,阳光里有很多稻谷的气息。暮色苍茫,归鸟漫天,田间的青蛙和草丛中的爬虫鼓腹长吟,世界一片嘈杂。我混迹于一堆皮肤黧黑、衣衫褴褛的农民之间,斜戴一顶斗笠,荷一柄锄头,厚厚的工衣一遍一遍地被汗水腌透,硬如铠甲。夏收夏种是一个百般辛苦的季节,清晨的五点钟已经下到了水田里。背负一轮火辣辣的骄阳挥镰割稻,汗水如注蜇痛了双眼。不小心一刀割到左手的小拇指,蚯蚓般的伤疤至今还会一阵隐痛。

农民觉得我的个儿高,弯腰割稻子不够利索,吩咐我到打谷桶那儿摔打稻子。当时南方的多数乡村已经用上了脚踏脱粒机。这是一种半自动的机械:一只脚不停蹬着脚踏,皮带带动滚筒飞快地旋转;双手用力将一捆稻子按上安装了铁刺的滚筒,谷粒刺啦啦地旋出来。奇怪的是,村庄里的农民不乐意使用,他们嫌机械脱粒不够干净。一捆稻子的芯里常常遗留十来粒谷子打不下来,多么可惜。农民宁可使用原始的打谷桶。

四四方方的打谷桶往田里一搁,四根竹竿支起一个小帐篷,远远望去,宛若围起一个匿藏了许多秘密的小城堡。打谷桶里放置一个木筛子。挥起一捆稻子重重地砸在木筛子上,有节奏地抖动几下,谷粒哗啦啦地落入桶里。奋力摔打过几次,谷子已经一粒不剩。站在水田里一天干下来,晚上双臂无力如同脱臼。第二天早晨起床,两条胳膊疼痛得抬不起来,以至于没办法穿衣服。

这个活大约要干十来天,然后放水犁田,开始插秧。犁田的技术含量很高。跟在水牛背后扶稳犁耙,吆喝一声甩出鞭子,田间的牛把式是一个神气活现的角色。水牛一对弯弯的犄角,圆滚滚的肚子,拖一具铁犁耙轻松地犁开了仅仅剩下尖利稻茬的田地。我曾经申请试一试,可是遭到了拒绝。

轮不上这等风光的差事,只能蹲起马步窝在一个角落里插秧。插了十来米,水田里的秧苗弯曲蛇行,周围的农民就会不满地嘘起来。几只蚂蟥悄悄地爬到了腿肚子上吸血,一注细细的血流顺着皮肤淌到了浑浊的水田里。伸手狠狠地一扯,蚂蟥断成了两截,上半截仍然牢牢地叮在腿上拔不出来。这时只得向农民借一支点燃的烟卷,先将蚂蟥烫得蜷缩起来,然后再把它拍落。

这种日子想起来多少有些心酸,以至于我很少重温这一段生活。三十多年之后沿着一条水泥路橐橐地进入一个村庄,打开记忆的竟然是一个意想不到的器官。我的脚趾头和脚后跟首先想起来,那个时候的行走可没有这么轻松。当时村庄里一律黄泥路,坑坑洼洼。坐在手扶拖拉机的拖斗上,剧烈的颠簸总像是随时就要翻车。一阵豪雨歇了,大片的田野渐渐从白蒙蒙的水帘之中浮现出来,然而村庄里的所有道路一片泥泞。出门没有走几步,鞋子上就糊上了两大团泥巴,如同穿上了两个大泥坨子,每一个泥坨子至少五六斤重。

现在多数的村庄里都铺设了一条水泥路。水泥路宽不过三四米,路面与旁边的土地之间几乎没有任何过渡。水泥路的边缘即是杂草、砂石、泥土。某些路段,建筑用的沙子和黄土径直占用了一部分路面。我一次又一次地觉得,铺到村庄里的水泥路是另一个世界弯弯曲曲的血管。那个叫做城市的地方如同一个心脏,一个又一个村庄由于这些血管而联结到某一个躯体之上。

村长是一个腰里吊了一大串叮叮当当钥匙的汉子。他收起了正在通话的手机寒暄了几句,骑上摩托车沿着水泥路一溜烟地驰走了。路旁一幢灰砖的农舍边露出一辆蓝色小卡车的尾巴。即使在乡村,汽车也算不上稀罕之物了。我年轻的时候,坐一趟汽车真不容易——我和一伙人多次以赌命的方式拦截运货的卡车,只不过为了到二十公里之外的县城看一场电影。现在,一辆又一辆的大卡车沿着水泥路驶入村庄,歇在路口。毛竹、桔子和蔬菜被运走了,年轻人一个个被运走了,最后,村庄的魂魄也被运走了。

不知什么时候开始,村庄里一天比一天安静,到处都空了。大半个世纪之前,广袤的大地动荡起伏。每一个村庄仿佛都在剧烈地摇晃。一群群脸孔黧黑的农民手执梭标和鸟铳揭竿而起,先是撞开了土豪的朱漆大门,然后浩浩荡荡地包围了城市。农村包围城市是革命领袖的伟大构想。相对于无边无际的田野和星罗棋布的村庄,城市犹如一条惊慌地颠簸的小舢舨。城市的滚滚红尘和纸醉金迷意味着糜烂、颓废和堕落,青纱帐里神出鬼没的八路军和游击队才是大地的儿子。

那个时候的知识分子纷纷逃离城市,奔赴乡村。如果肩上没有压过担子,脚上没有踩过牛屎,皮肤没有晒成古铜色,他们就没有资格谈论民族的命运。许多事实证明,杰出思想的诞生地是乡村。种种带有泥土气息的观点是那些关在学院里的知识分子怎么也想不出来的。革命领袖就是在山沟里对于那些自以为是的戴眼镜的家伙宣布:反对本本主义!泥腿子的革命大功告成,但是,他们攻陷了城市之后并没有遗忘自己的来历。回到田里割几垄麦子或者到一个村庄喝口水,这是在湿润的泥土之中体验传统,召唤灵感。

开始当乡下人的时候,文学曾经帮我制造了一大堆一厢情愿的想象。《暴风骤雨》《三里湾》《红旗谱》《创业史》《艳阳天》《金光大道》均是我预习多遍的乡村生活教科书。我猜想第一天就会在村庄里遇到浓眉大眼的支书,公而忘私的铁姑娘和尖嘴猴腮的周扒皮,两个月以后将在地主的床底下挖出一支报复革命的二十响驳壳枪。意外的是,这些文学虚构并未如期实现。困扰我的居然是另一些琐事——我没有想到屋后那一口水井冰凉彻骨,没有想到蜂拥而至的蚊虫如此凶猛;尤其意外的是,一向安分守己的胃突然开始造反——一夜之间,我的饭量大增,以至于每时每刻都处于饥饿制造的恐慌之中。

还没有习惯离家的生活,晚上成了难熬的时光。收工之后穷凶极恶地吞下一大钵米饭,然后定了定神坐到一盏摇曳不定的油灯前。这时的村庄已经万籁俱寂。风吹竹林,群山滚滚,独在异乡,愁绪一寸一寸地漫了上来。何以解忧?残存的书生意气诱使我再度投靠了文学。长夜难眠,在山坡下的一幢孤楼里搜索枯肠写几句诗,犹如给自己注射美学麻醉剂。斜峰残阳,野渡孤舟,骤雨初歇,落霞长天……仿造一些吟咏田园的诗句,恍然栖身于山清水秀之间。

不久以后我就意识到,这些诗句是一堆虚伪的破玩意儿。五柳先生采菊东篱下,王维、孟浩然、苏东坡,古人的山水是没有温度的。君王的冷眼,同僚的倾轧,胡不归?明月松间照,清泉石上流,这些山水是他们修身养性的镇静药。不知深浅地将这些玩意儿搬运到皱巴巴的纸面之上,神闲气定的风格根本托不住大汗淋漓的日子。每一天清晨,我嗵地从诗里落到风尘飞扬的地面。睡眼惺忪地出了门,一步一滑地穿过一条条田埂,一脚踩入水田,冰凉的泥浆立即淹没到膝盖。挥动手里镰刀或者草耙子的时候,种种诗情画意一下子溜得无影无踪。

无数稀稀落落的村庄面目相近,这儿无非是农民居家过日子的地方。太阳照射到村口的那一棵大榕树时,村庄里的钟当当地响起来。农人挑一副担子出了门,彼此寒暄的时候估计一下今年的虫害和收成,预测年底一个工分值多少钱。风吹日晒,砍柴锄草,大部分村庄既没有戏剧性故事,也没有迷人的风景。弄清这一点的时候,我已经算一个地道的乡下人了。这不是一种轻慢或者失意,而是学会了把日常生活的全部重量搁到了这一块土地上。

我没有料到的是,现在与“土地”联系在一起的众多词汇都在贬值。山脉,田野,森林,河流——当然还有村庄。所有的人都明白,土地膜拜过时了。当今世界的头版位置是留给硅谷、华尔街或者石油输出国这些地方的,历史提速的动力来自金融家的资本运作,来自那些著名实验室提供的玄妙结论,或者来自所谓的信息,而泥土里长出来的庄稼已经端不上台面了。

世界变得太快了。

那一天在村口见到了一幢黑黑的礼堂。同行的一个人说,小时候她曾经在这个礼堂演出。礼堂门口的长条台阶是乡村的聚会处所,多少有点儿像城市的广场。看来这一座礼堂已经废弃多时,大门上挂了一把锈迹斑斑的大锁,丢了合扇的窗户耷拉下来,玻璃上一层厚厚的灰尘。一只狗懒洋洋地趴在门廊上,许久才抬起眼皮瞥路人一眼。

从礼堂边上的石板路拐入,一排排摩肩接踵的破败房子似乎阒无人迹。几块木制的墙板脱落下来,石块垒起的台阶隐没在杂乱的荒草中。一只四脚蛇一扭从石板路面闪过,窜入石缝。几捆干枯的柴草摊在墙根,一张晒豆子的匾滚落在台阶下,边上那个断了铁箍的尿桶已经散开了。信步进入一个院子,东面的黄泥墙塌了半堵,一簇长长的茅草晃动在豁口上。天井的长石板条中间一汪一汪的污泥,接在一个水龙头上的塑料管弯弯曲曲地拖在地上。一只鸭子待在厅堂的正中,把头埋在翅膀里睡觉。

几个装农药的铁皮桶和麻袋胡乱堆在柱子下,柱子上倒是镌刻了一副楹联。一对白发老人突然从厢房破损不堪的窗棂下钻出来,热络地用方言招呼我们吃午饭,窗下一个电饭煲正在噗噗地冒出白汽。老人家神情快活,嗓门高亢,似乎不觉得这幢院子有什么问题。磕磕绊绊地走在村庄里,似乎仅仅听到了自己的脚步声和喘息。

两堵泥墙的夹缝偶尔闪出一条窄窄的小巷,光滑的石板路笔直地伸入纵深之后一折绕走了。巷子尽头的泥墙有一扇小小的石窗,窗内乌黑一片。沿途遇见了若干倒塌的院落,阳光之下芳草萋萋,几堵孤立的残墙缄默不语,两扇开始朽烂的门板黯然歪倒在地。一个人从路上捡起一根竹条,他说下一个路口的几条狗十分凶悍。话音未落,一群大大小小的黄狗雄赳赳地冲出来,拥挤在路口伸长脖子狂吠,仿佛他们才是这些房子的真正主人。

当年我是在乡村开始喝酒的——乡下从来就是醉酒的地方。

我到一户农家院落里找个熟人,无意中撞上了一场婚宴。昏暗的厅堂里摆了几张圆桌,上面搁了几盆冒白汽的热菜。一堆人坐在长条凳上,面前一双筷子和一个小酒盅。熟人从桌上站起来,一定要敬我三盅。那是一种微酸的自酿米酒。我没有想到的是,同桌的另一些人不依不饶——只和熟人喝酒就是看轻了他们。我只得逐一喝过,片刻之间三十盅下肚。

出了门一脚长一脚短地走了一会儿,很快就没事了。乡村的婚丧节庆都是喝酒的理由。桌面上吆三喝四地划拳,桌子底下几只狗挤来挤去,争抢丢下的骨头。农民告诉我一个诀窍:脱了鞋子,双脚踩在厅堂的泥地上不容易醉——酒气顺着脚板透到地里去了。尽管如此,我还是常常被米酒醉得东倒西歪。一个伙伴将光脚搬到桌面上,要求别人评价他的脚板红成了什么样子;另一个出门绕着一根电线杆打转。他企图与电线杆握手,可是一直找不到对方的胳膊。

逢年过节,乡村是一个红红火火的地方。杀猪宰羊,鸡飞狗跳,鞭炮一阵阵响起来,孩子在小巷子里尖啸而过。即使不愿意出门走家串户,坐在屋子里也察觉得到喜庆的气氛。天色晦暗的时候,肯定有人招呼喝酒。没有人嫌弃薄酒淡菜,聚在哪儿就是一个热闹。如果村庄里晚上有一台戏,男女老幼都会冒着寒风早早地挤在戏台面前。台上咿咿呀呀地唱和乒乒乓乓地翻筋斗,台下在黑暗中推推搡搡和打情骂俏。

通常,年轻人更想有一场电影。白色的银幕牵在晒谷场上,夜风吹得鼓起来。一些老掉牙的电影照样百看不厌,许多人背得出每一个主角接下来要说些什么:“张军长,拉兄弟一把!”“先生,能帮忙推推摩托车吗?”“让列宁同志先走!”……现在的村庄里还有人记得这些名言吗?

我曾经在瘦巴巴的生产队长的家里喝过一回。旧历七月半是当地的鬼节。祭奠供奉之余,活人当然也跟着享用一番。酒足饭饱之后夜渐渐深了,据说鬼魂这时开始出来活动手脚了。一些人甚至说得出无常出门的时间。他们信誓旦旦地说,半夜里曾经听到街上叮叮当当地响——那是无常前往拘人,手中的铁链拖过石板路面时发出的声音。听了这些故事,我更不愿意独自行走几里的山路返回住处。生产队长在他家的厅堂里为我安排了一张竹床,不料这一夜根本无法入睡。我完全没有想到,瘦巴巴的生产队长居然可以发出如此强悍的鼾声。鼾声源源不断地穿透门板盘旋在厅堂,即使用枕头捂住耳朵也无济于事。

估计生产队长现在已经年过七十了。我想象他满脸皱纹地坐在门槛上晒太阳,神色木然。我在许多村庄里见到这种老人。他们静静地坐在那儿,看守背后的一座空落落的村庄。身上的一把力气用完了,人就变成了一具空壳。可是村庄为什么变得如此荒凉?那些大呼小叫、强壮而快活的年轻人哪去了?

这些村庄的年轻人成群结队地提上一个编织袋,乘坐拥挤不堪的火车前往城市打工。即使找不到工作,他们宁可一堆一堆地坐在人行道上打扑克也不愿意回去。如同当年知识分子纷纷逃离城市,现在是农民逃离土地的时刻。一排排的农舍里只剩下老人和孩子,空寂的村庄渐渐丧失了生气。

三十多年前我抵达乡下的时候还是一个毛头小伙子。田野之间的开放气氛令人瞠目。一大群人嘻嘻哈哈地涌入一块田地,割稻、插秧、锄地兼带互相骂娘或者泼粪。最为放肆的是那些结婚不久的小媳妇。她们似乎是过来人了,一大堆叽叽喳喳地说起床上的事情百无禁忌。一个小媳妇突然意识到我就在边上锄地,指着我吃吃地笑起来:“他都听见了!”另一个小媳妇大声说:“他们不就爱听这些吗!”一阵放浪的笑声之中,我反而成了一个大红脸。有时,一伙小媳妇会风卷残云般地冲过去,七手八脚地按倒一个汉子,往他的裤裆里塞泥土。搏斗之中,她们的衬衫倒卷起来,露出了古铜色的结实后背。

那些未出阁的姑娘混在小媳妇中间,她们仅仅是鼓噪而不动手。听到各种赤裸裸的玩笑,她们照样开怀大笑而毫无扭捏之态。一群人公然议论村里的一个流鼻涕的娃娃,说他的鼻子是张三的,耳朵是李四的,额头是王五的,我在阵阵喧笑之中茫然了很久才明白,原来众人正在集体揣摸谁是这个娃娃的父亲。

偶尔他们也会将话题转到那些姑娘身上。锄地的间歇,一个白皙的、嘴边有个黑痣的姑娘将下巴搁在锄头把上偷懒,边上一个汉子问她是不是想嫁给村里的那个小木匠。小木匠擅长在木床上雕出各种龙、凤或者花卉,这可是一门挣钱的手艺。那个汉子露骨地说:“你让他把钞票哗哗地点过来,然后爬上那个雕花大木床,这才叫爽啊!”那个姑娘脸不变色,朱唇微启,极其清脆地吐出一句粗话。一张姣好的面容与一句脏话结合得天衣无缝,我至今还记得当时的惊愕。

穿过田埂的时候,当年那些放浪的笑声和粗话突然在脑后回响,可是现在的田野上空无一人。不会再有一大堆男女拄着锄头在那里闲话、嬉闹或者扒谁的裤子,种种男欢女爱的故事不会再有阳光、泥土或者稻草垛子的气息。我觉得,这些故事变得幽暗起来了,偷偷摸摸地转移到灯光暧昧的发廊或者按摩店这些地方,只有墙上那些治疗性病的广告被风刮得簌簌地响。

另一个村庄就在高速公路旁边,远远望见东一疙瘩,西一疙瘩的房子。这个村庄似乎很兴旺,房子还在一幢接一幢地盖起来。村庄背后的一座小山坡被劈开了,植被下面露出了一大块黄色的土芯。这是盖房子就近取土的地方,一辆手扶拖拉机还停在那里。多半是资金的原因,村庄里的许多房子盖到一半就停了下来。裸露的红砖还未抹上水泥,屋顶上一簇簇钢筋指向天空。一些房子的窗口伸出几捆长长的木条,另一些窗口已经拉上了窗帘——先住进来再说。一些赤膊的汉子在这些房子门口进进出出,不知是房子的主人还是建筑工人。一幢尚未完工的房子迫不及待地在底层开了一个杂货铺,贩卖香烟、方便面和矿泉水。没有顾客的时候,主人就将卷帘门哗哗地关上。

村庄里有各种版本的房子。木头模具架还未拆除的,修了两层停下的,墙面上抹了灰色水泥的,许多房子的外墙醒目地架设着白色的PVC管,偶尔还挂了一台空调机。至少有一半房子的屋顶搁了一个亮晶晶的铝皮太阳能热水器。这些杂乱的房子中间会突然冒出一幢鲜亮的小楼,铝合金窗上镶入蓝色的玻璃,墙面的白色瓷砖和屋顶橘黄色的琉璃瓦在太阳之下闪闪发光。

村庄里老房子的窗户又窄又小,内部光线昏暗。厨房里的锅碗瓢盆,厅堂上的木制桌椅,屋角的锄头和畚箕、粪桶,悬挂在房梁上的蒜头、辣椒,一台老式的榨油机,登上二楼的楼梯,这一切无不沉浸在半明半昧之中。老房子主要是由木条和黄泥墙搭盖起来,坐落在石块垒的墙基之上。传说这些老房子冬暖夏凉。年深日久,一代又一代的老人陆续死去,新生的婴儿呱呱坠地,长大成人。房子的横梁和柱子慢慢变黑,泥墙被雨水冲出了一道道弯曲的纹路,整幢房子仿佛在土地上生了根,若干藤蔓沿着墙根爬了上来,房子附近长出了一簇一簇的灌木。

很久以来,荒野上奔窜的豺狼虎豹已经沦为遥远而飘渺的传说。大部分动物早就不再在林子里游荡了。它们一拨一拨地进驻老房子,安营扎寨。屋檐下有了个鸟巢,猪在厩里哼哼,鸡、鸭在天井里悠闲地觅食、拉屎,狗忙碌地跑进跑出,老鼠、菜花蛇和青蛙隐在台阶下面的小洞穴里,一团团的蚊虫盘旋在炉灶口……

新建的房子窗户宽大,有一扇门通向阳台,厅堂里十分敞亮。这些房子多半是套用了别墅的设计图。奇怪的是,大量新盖的房子朝向不一,形状各异。阳光掠过山坡斜斜地打在村庄里,这些新房子犹如山上滚下的一堆乱石,高低参差,东歪西倒,或者挤成一团,或者一哄而散。有些地段新建的房子一幢挨一幢,七拐八斜,错落起伏,村庄里的道路因为这些房子而不断地打转,甚至呈锯齿形。如果不是从这些房子的缝隙看到那一座笔架似的山峰,我几乎无法辨认村口的方向。

村里的房子盖得越来越密,田园仿佛消失了。房前屋后随便用一些碎石块垒了垒,拦一些泥土种几畦瓜果蔬菜,这就够了。偶尔见到一个浇园子的小水坑,水面上漂浮着一些塑料袋、木橛子或者小鸡的尸体。田野和庄稼都在很遥远的地方,似乎和这个村庄没有什么联系。附近有一片树林孤零零的,仿佛被村庄排挤出来,突兀地待在一边。

乡下人的快乐和苦恼无不来自土地,很难想象游离了土地的日子。可是,泥土里长出来的稻谷和瓜果愈来愈贱,没有多少人还愿意在田园里忙碌。土地似乎正在渐渐地滑出生活。赶快用手里攒下的几文钱给自己盖一幢房子吧,说不定这是抓住土地的最后一个机会。再迟一点或许什么都没了。

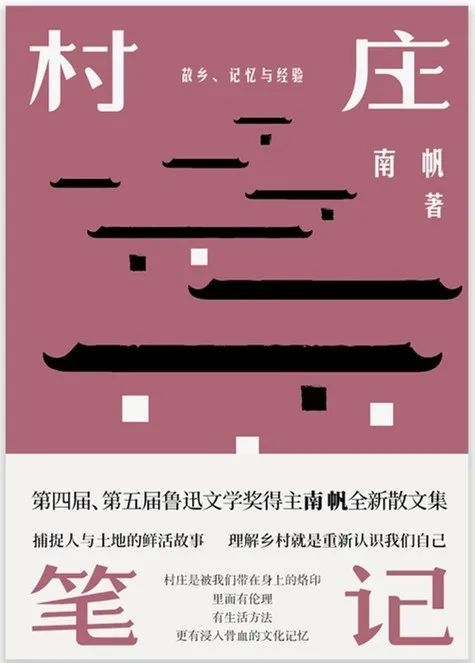

(本文节选自南帆所著《村庄笔记》,由江苏凤凰文艺出版社授权发布。)

华文好书选读

《村庄笔记》

南帆

江苏凤凰文艺出版社

2021年1月

中国高速发展转型期和后疫情时代带来的种种变化,迫切需要当代文学以新的方式介入社会。曾两度获得鲁迅文学奖的著名学者作家南帆就以个人走访为切入点,阐述了对快速变化中的“中国村庄”的深度观察,并深入到当代乡村的细部,从村庄的形象演变、历史沿袭、文化心理等多个层面娓娓道来,在保留真情与抒情成分的同时,更是一份独特并富有价值的当代中国乡村考察笔记。

华文好书

ID:ihaoshu233