“甘桑石刻”魔幻十年:专家视为假文物,地方政府当成宝

2021-04-12

2021-04-12

“发现的地点语焉不详,没有一个人知道具体的发现地点,说不清。潘荣冠说在甘桑那里发现的,但是只有他发现,别人都没发现。后来考古队去了,地毯式搜寻,几个月里一片都找不到。挖到的八片还是造假的。

”面对南方周末记者怀疑的眼神,平果市委统战部部长李俊整开导说:“要跳出考古的条条框框。考古专家能认识这些字?我不相信。我相信黄懿陆,我坚信这个东西是真的。为什么要迷信某些考古专家?”

文 | 南方周末记者 王华震

责任编辑 | 刘悠翔

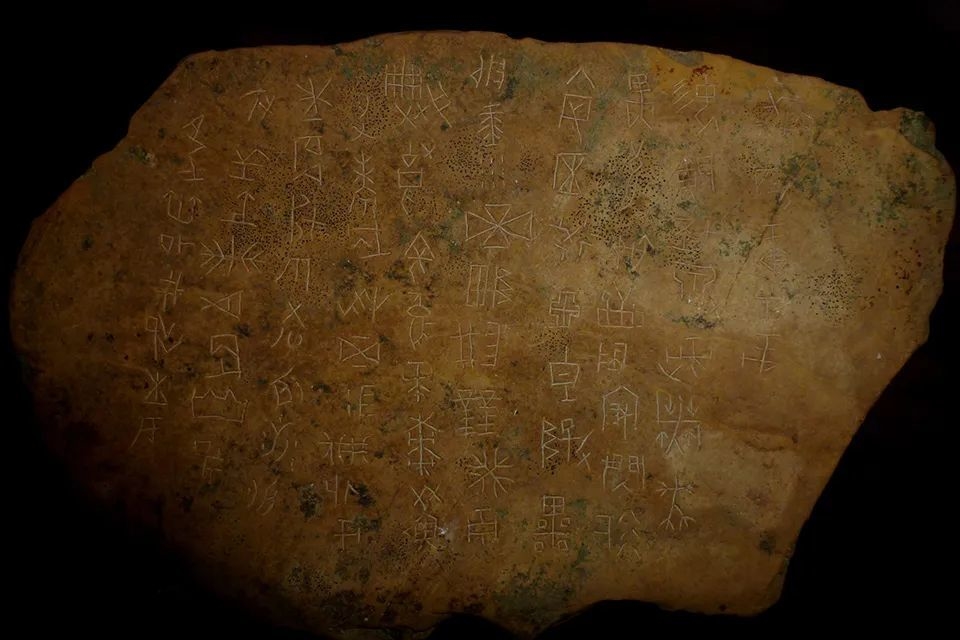

一种刻有奇诡符号的石块,15年来在广西平果市大量涌现。从铜钱大小,到滑板大小,形状各异,共有六七百块。上面的符号令当地人眼花缭乱,也引发专家们的意见分歧。人们把这种石刻称为“甘桑石刻”。

一个农民的无意中发现,触发了此后15年间的波诡云谲。从广西到北京,各路收藏家、“民科”、考古学家,以及各种科研机构和各级官员陆续卷入其中。有人认为它荒谬不经,也有人认为邻国越南也在偷偷地收集与研究,“它关系到我们的领土安全和文化安全。”平果市委统战部部长李俊整坚信。

直到现在,有关“甘桑石刻”的种种说法依然在这座广西小城流传。平果当地的普通百姓或偶有听说,但无从辨别真伪;身在其中的官员们则乐见其不断地“涌现”;最清楚真伪的考古专家们,却因声量太小而难以被听见。

“甘桑石刻”所能带来的文化影响力和经济前景让当地官员为其挥汗驰走;而它身上所背负的谎言与荒诞,也让广西的考古工作者感到羞辱和愤懑。

1

石刻“降临”

2011年,“骆越文化研究会”首次与平果县(当时还未撤县设市)的领导班子取得了联系。

平果县的旧城是明代思恩府寨城山的所在地,时任平果县人大常委会主任农敏坚与中国社科院民族文学研究所研究员罗汉田(均为广西籍)于当年年底碰面,讨论举办“寨城山历史文化座谈会”,以弘扬平果寨城山的历史文化。

据罗汉田回忆,农敏坚此前在网上看到过“骆越文化研究会”会长谢寿球写的关于寨城山的文章,于是他设法联系到了谢寿球,邀请其参加座谈会。“骆越文化研究会”是一个研究“骆越国”及其文化的民间组织,骆越国则是传说中中国西南方的一个古国,学术界对其存在与否尚无定论。

2011年12月19日,谢寿球应农敏坚之邀来到平果,还带了另外四个人——一名据称是“骆越文化研究会”的文物鉴定专家;“另外三位,是自称能够治愈糖尿病、胃癌、肝癌等多种癌症的医生,其中一位叫冯海华,也搞文物收藏。”罗汉田说。

但谢寿球此行的目的显然不是参加什么座谈会,他还有更加重大的“发现”。他们五人径直带着农敏坚与罗汉田奔赴他已经选定的“目的地”。一路上,谢寿球向罗汉田展示了自己的发现。原来他最近购入了收藏家冯海华的一些刻有字符的石片。“那些文字他们看不懂,就拿到南宁来请我辨认,我一看就看得出来是古骆越文。重大发现啊!可惜我手头拮据,我花了三千块钱跟他们买了三块。这三块我已经破译了其中的一块,那一块上面刻的文字,是‘抓得十二个女俘虏,吉’。”在罗汉田回忆中,谢寿球显得神秘兮兮又相当激动。

这些刻有字符的石片,就是后来在当地广为人知的“甘桑石刻”。

石片的来源地在平果县郊区马头镇的一个山坳小村,名为感桑,古县志里又称甘桑。

在南方周末记者采访的多位当地人口中,都把这个发现石刻的故事追溯到2006年清明节。当时,当地青年潘荣冠回家扫墓,途中在溪边洗手的时候,偶然发现了一块刻有字符的石片。“潘荣冠这个人很少讲话。小学三年级的时候得了大病,捡回了一条命,从此性格就大变了。现在这么大年纪,老婆也不讨,看人也不正眼看,几乎不和人说话。”村里人杨彩全对南方周末记者说。潘荣冠目前正在广东打工。

这个发现石刻的故事是后来流传开的。据村民们回忆,一开始,大家都不知道潘荣冠的“发现”,“他都不和我们说这些的。”杨彩全说。在这个故事里,从2006年到2011年,自从发现第一块石刻之后,潘荣冠一直在附近的田间地头默默地翻找、收集。2011年,罗汉田问他收集了多少块,“二十多块。”他的回答“有点支吾”。

2011年,潘荣冠拿着石刻去百色的古玩市场兜售,遇到了前文提及的冯海华,而冯海华又是“骆越文化研究会”的会员,与谢寿球显然有着千丝万缕的联系。谢寿球很快就参与其中,周旋于平果县与几位“收藏家”之间。

谢寿球极力证明自己对这种石刻非常了解,其实2011年带着农敏坚奔赴感桑,是他第一次去村里。罗汉田回忆,谢寿球“指这指那,跑上跑下”,“一会向大家报告新发现了一座古窑址,一会领大家去看新发现的分水口;一会断定这里是古祭坛,一会推断那里是古城址”。

看过感桑“遗址”、回到县里之后,冯海华称自己手头已经有了二十几块石刻,是花了三万多收购上来的,他希望政府能花同样的钱向他收购。时任平果县县长韦正业也和农敏坚一起观摩了这批“文物”。

与此同时,谢寿球口若悬河,向平果县领导说明这批文物的重大价值:“两河流域、古埃及和我们国家殷商、先秦时期的古文字,我都研究过了。这些石片上的文字,是古骆越文字。这些文物对骆越文化的深入研究价值非常大,你们千万不可见利忘义,把这些东西卖给文物贩子,千万不能让这些东西流失境外。”

由于一时不能判定这批石刻的真伪,县长韦正业当即指示文管所的相关人员对其进行编号登记,统一妥善保管,并尽快请来自治区内外相关专业的专家、学者来鉴定。当时在场的平果县文管所(现为平果市博物馆)所长黄武治向南方周末记者回忆了此事。

当天晚上,马头镇派出所就派出了干警,将石刻的发现地围了起来。平果位于广西山区,12月的夜晚潮湿阴冷,“天这么冷还要这么多弟兄们蹲在山上受罪,如果那些石片是假造的,那我们可真的不好交代了。”罗汉田还记得农敏坚对他说过的这句话。

2013年在广西平果县拍摄的近年“出土”的石刻“古文字”。(IC photo/图)

2

“你骗我们考古(工作者)是骗不了的”

为了弄清真伪,农敏坚和罗汉田抱着四块字迹比较清晰的石刻,于2011年12月20日奔赴北京。

他们首先找到的是两位广西籍的专家——中央民族大学教授李锦芳和梁庭望。梁庭望在少数民族文学特别是壮族文学研究方面颇有建树,李锦芳则是该校民族语言文学系的教授,研究专业为语言学——他们都不是文物、考古或者古文字方面的专家。

梁庭望和李锦芳都认为这批石刻意义重大,有可能是“春秋战国时代古越人留下的刻划文”,但他们也承认自己不是专家,“需要包括考古、古文字多个学科的专家研究论证”。

同样的建议也来自其他专家,中国社科院历史研究所研究员丁守璞在看了石刻之后,也对他们说了同样的话:“多请一些人再看,尤其是要请考古学、古文字学方面的专家学者来鉴定。”

清华大学语言学教授赵丽明和来自贵州省荔波县的水书专家姚覃军说它像“水书”;来自贵州省毕节市古籍研究所和云南省民族语言委员会的专家反馈的初步意见是像古彝文……各路专家莫衷一是。

但是真正来自文物、考古或古文字方面的专家,“我们没有在北京找到”,罗汉田向南方周末记者坦承,“所以我心里也一直怀疑它的真伪。”

转折出现在考古专家介入之后。2012年3月,平果县下拨了一百多万元,正式开展对感桑村的考古挖掘。他们请来的是来自南宁的广西壮族自治区文物考古研究所的考古队,领队是该所的研究员覃芳。

村民杨彩全也被雇佣参加了此次挖掘,她向南方周末记者回忆,当时挖了两条长91米、宽1.5米左右的坑道,挖了有1.6米深。一开始没有任何发现,只出土了少量宋元铜钱和陶瓷残片。

“突然有一天,我就挖到了一片。”杨彩全是第一个挖到石刻的雇佣村民,现在谈起这个事情,她依然很兴奋。

与杨彩全的兴奋不同,覃芳警觉到了异样,选择了立刻报警。“地层被扰乱了,出土的东西不可信!”过去了将近十年,覃芳的语气依然斩钉截铁。紧跟着又“出土”了七片石刻,但是覃芳坚持认为有人人为破坏考古现场。

广西壮族自治区博物馆研究员郑超雄当时也在考古现场,他完全同意覃芳的判断。“那个明显是造假,因为那个石片沾着的泥巴是水田里面的泥巴,青灰色的,糊在一起,我们周围探方的泥土是土红色的,应该刚刚拿泥巴跟这个石头胶着在一起,你骗我们考古(工作者)是骗不了的,明显造假了,后来就报了公安。”郑超雄对南方周末记者说。

“考古场地晚上是没有人看守的,当时也没有监控。”杨彩全在讲述中提到了这个细节。

对考古现场来说,地层被人为扰乱的后果非常严重,考古队感到受到了公开的侮辱。“我们后来没有写考古报告,不可能写。”覃芳对南方周末记者说。但是到底是谁做了手脚,平果县公安局的调查9年来一直没有结果。

考古现场造假事件给“甘桑石刻热”当头浇了一盆冷水。“我们考古学,来源是必须要搞清楚的,来源不清,这是最要命的”,郑超雄从考古学的角度解释为什么其他的石刻也不可信:“发现的地点语焉不详,没有一个人知道具体的发现地点,说不清。潘荣冠说在甘桑那里发现的,但是只有他发现,别人都没发现。后来考古队去了,地毯式搜寻,几个月里一片都找不到。挖到的八片还是造假的。”

在造假疑云笼罩之下,平果县依然在推动对它的研究。2012年6月中旬,平果县政府给广西壮族自治区文化厅去函,提出于7月5至9日在平果县召开“甘桑石刻字符专家研讨会”的报告。但自治区叫停了对“甘桑石刻”的进一步宣传和研究。6月20日,自治区文化厅对平果县的报告作了这样的批复:“请文物处与平果县联系,看筹备情况。若未筹备,可缓开。”

“出土”的8块石片,和从冯海华手里征集来的24片,被收纳进文管所的库房,成为这座小城的一段尴尬回忆。

2012年3月23日,广西南宁武鸣县罗波镇,壮族群众舞龙舞狮为骆越始祖王“罗波”神像沿街巡游助兴。(视觉中国/图)

3

“重大破译”

看似已经“大结局”的闹剧,在2019年又上演续集,并延续至今。

这几年里,平果县升级为平果市,当地文管所调整为博物馆。各路“有心人”围绕着“甘桑石刻”,又展开了一场真与假的角力。

这次,因为“甘桑石刻”,几乎整个广西考古界与平果市决裂。广西考古界集体抵制了平果市政府举办的关于石刻的研讨会,而后者则试图绕开前者,为“甘桑石刻”创造更大的舆论声势。民间组织“骆越文化研究会”又一次厕身其间,前后奔走。

在平果市的领导层里,农敏坚已经不管这个事了,现在为“甘桑石刻”热心造势的工作小组,由平果市委统战部部长李俊整和平果市大学园区工作委员会党委书记杨敏捷来领导指挥。

平果市这一轮新的对“甘桑石刻”的热情,始于2019年中央民族大学壮侗学研究所研究员黄懿陆的“重大破译”。

2018年,黄懿陆在同事李锦芳的手机上,看到了当初农敏坚送去北京的那些石刻。他判断它们意义非凡。

“在北京,我和别人说,这个事情很重要,天大的重要。但北京有些专家和我说‘你这些个字,东一个西一个,不连贯’。哪里不连贯了,我整篇文章都破译出来了。”他对南方周末记者自信地说。

从2018年开始,黄懿陆自费走遍平果及附近县市的市镇,收集到了民间四百多块此类石刻,经过不到一年的研究,运用“数字易经”(一种黄懿陆认为非常高深的古代术数)等方法,完成六七百页的巨著《骆越史》,对石刻内容做出了如下破译:

“突围南迁而来的商纣王成为第一代骆越王。他们视甘桑为中原之后的第二个故乡。经过115天的工作,迁徙而来的骆越人与当地土著西瓯人在八月中秋节未日这天达成协议,并在八月十八日戌日举行结盟庆典……3119年前,这年属于午年,也是商纣王突围南迁建立骆越国后以骆越王执政的第四年,农历七月初一,羌人出兵进犯骆越国,骆越王手举环首刀率领国人保家卫国。骆越王不幸身中毒箭,医治无效致死,于当月初十入土为安。临终前告诫族人,每年要用300天坐上大船巡视江海,哪怕只是剩下一个人,也要扎根生长在这里,建设甘桑……”

2019年,黄懿陆主动找上了平果市领导,语气自信,态度坚决:“你们这个东西很重要啊!我已经解读出一部分文字了。我的书要出版了,你们要开一个研讨会。”这是黄懿陆向南方周末记者复述的情景。

李俊整部长与黄懿陆一见如故,他迅速成立了一个工作小组来推动此事。“事实是存在的,肯定没有问题!”面对南方周末记者怀疑的眼神,他开导说:“要跳出考古的条条框框。考古专家能认识这些字?我不相信。我相信黄懿陆,我坚信这个东西是真的。为什么要迷信某些考古专家?”

在李俊整的强力推动下,“甘桑石刻”的宣传和研究重新成为平果市文化工作的重点之一。首先是石刻的征集被再次启动——潘荣冠宣称自己另外还有一百多块收藏,经“劝说”捐给了平果市博物馆,“现在博物馆里一共有187块。”黄武治说。

其他新征集而来的石刻则保存于杨敏捷所在的平果市大学园区。杨敏捷向南方周末记者展示了其中的几块,“(2020年)11月2日,我们也征购了四块。专家鉴定了之后,我们就要了。那块大的,喊价是十几万,最后压价到八万,也是梁主席帮忙压价的。”杨敏捷对南方周末记者说,他所称的梁主席,是平果市文联主席梁颖武——“巧合”的是,梁颖武也是“骆越文化研究会”的成员。而他口中的“鉴定专家”,就是黄懿陆。

李俊整还在推动第二次挖掘。附近几个村里流传着这样一则故事:某老汉临死之前,对他的儿子说,他曾经进入到某个山的山洞里,发了一块刻满字的石碑,但他已经忘记那个山洞在哪里了。老汉去世后,儿子多方寻找,也没有找到那个山洞。据杨彩全说,李俊整正在发动村民去寻找那个山洞。“要是找到那个山洞就好了。如果找不到,我想在那块地里再做一次挖掘。”李俊整说。

“广西考古队的人不来挖,你要怎样保证考古挖掘的规范性呢?”南方周末记者问。“我叫百色博物馆的人来挖。”李俊整说。

当地村民向南方周末记者指认潘荣冠第一次发现石刻的小溪。(南方周末记者 王华震/图)

4

“对世界文明史都有重大意义”

在李俊整的推动下,曾经被叫停的“研讨会”重新启动。2019年7月10日,由中央民族大学壮侗学研究所、广西平果县人民政府、广西百色学院主办的“平果县甘桑石刻文学术研讨会暨阶段性研究成果展示会”在平果举行。官方通稿中称“这是2006年发现甘桑石刻文以来首次正式解读甘桑石刻文的会议,更是一次石破天惊的意义深远的重要会议”。

黄懿陆是大会的主角,他发表了自己的最新破译研究。参会的还有中国社会科学院边疆史地研究中心主任厉声、中央民族大学原副校长梁庭望等多名专家。李俊整的手机里保存着这次大会的一些专家发言视频。视频里,一名叫黄君的书法家神情迷狂,言辞高亢:“甘桑石刻对中国文明史,乃至世界文明史来说都有重大意义!我认为平果这个地方,是古越国的首都,将会影响全世界……”

据李俊整向南方周末记者转述,厉声看了黄懿陆的巨著《骆越史》后曾对他说“黄懿陆是个天才”。但南方周末记者向厉声求证此事,厉声说:“我真的没看,我很忙,那不是我的学术重点。我只是接待的他,我们一块吃饭,谈了一下,他介绍了一下情况,我没专门看他的那个书,他送了我一本。”

这次“意义深远”的会议让“甘桑石刻”的热度节节攀升。七年前“出土”的那八块石刻,重新回到了人们的视线——李俊整觉得有必要给它们做一个碳14年代测定。

南方周末记者获得的两份检测报告显示,具体负责将石刻送检的人是黄武治,送检的单位分别为北京大学加速器质谱实验室和位于广西桂林的国土资源部岩溶地质资源环境监督检测中心,检测报告给出的时间分别为2020年9月7日和同年4月10日。

根据碳14检测方法,北京的报告给出的被检测物的年代为距今6570(±40)年,桂林的报告为距今5550(±70)年。看上去被检测物非常古老,然而,报告上写明:被检测物是当时同时出土的贝壳,而不是石刻本身。

由于对石刻本身进行碳14鉴定在技术上存在一定困难,一般的做法是将和出土物同一地层的共生物拿来检测。而这些被检测的贝壳,却不是石刻的同一地层共生物。

“当时是在第六层发现了八块石刻。做测定的贝壳在第四层与第五层。第六层没有共生物,很难做碳14测定。”黄武治向南方周末记者承认。

地层不同的共生物不能用来判断年代,且石刻本身的地层问题也如前文所述,疑点重重。“我不相信这个检测。”覃芳说。以覃芳为首的整个广西考古界集体抵制了2019年的研讨会,“我们所里一个人也没去参加”。

覃芳想到了另一种石器研究领域内痕迹测定方法——微痕分析。为了探求真相,覃芳联系了浙江大学考古与文博系副教授陈虹,委托她的团队对甘桑石刻进行微痕分析。“微痕分析,就是微观痕迹的分析,它的原理类似于刑侦学当中的痕迹分析,即分析这个痕迹是如何形成的,或者说是它的形成顺序。我们不判定年代,但能够指出什么痕迹疑似由什么东西刻成的。”陈虹向南方周末记者解释。

“浙大那边出的鉴定书,说这个东西是后刻的。”覃芳说。

古文字学家从另一个角度对石刻提出了质疑。“我觉得毫无疑问是赝作。”复旦大学出土文献与古文字研究中心教授郭永秉仔细看了南方周末记者提供的甘桑石刻的照片后说道:“比如这一张上面,左上这个是甲骨文金文中一般认为‘宫’字象形的形体(宫字下面就是这个部件),右下却出现了佛教的‘卍’形符号,这个‘卍’外面加了圈形的写法是武则天时期的新字‘月’,时代完全是错乱的。”(图一)

“又比如这四个字,左上是东周以后的‘尤’字写法,此前未见。而另三个则是甲骨文的字形。显然都是杂乱拼凑加上胡乱刻写的产物。”(图二)郭永秉称这批文物为“一眼假”。

图一(左)中,甲骨文中的字形与武则天时期创制的新字被混合在一起。图二(右)中,左上是东周以后的“尤”字写法,而另三个则是甲骨文的字形。郭永秉认为它们显然是杂乱拼凑加上胡乱刻写的产物。(南方周末记者 王华震/图)

5

“神之手”

李俊整不相信这些专家,他相信另外一些专家。对持有不同意见的专家,李俊整做起了说服工作。“广西的专家头脑有问题,思想认识有问题。他们意见不一致,思想保守,主要有这些原因:思想认识方面不到位,没有认识到这个事情的重大价值;没有大局意识;随大流,别人说什么就信什么。”李俊整分析道。

他打算对专家们各个击破,“一个个地去说服他们……”至于说服他们的方法,“要跳出考古学的条条框框。”李俊整再次向南方周末记者强调了这句话。

在“考古的条条框框”之外,郑超雄又一次觉得自己受骗了。2020年12月6日,郑超雄受到李俊整的邀请,再次赴平果市调研有关甘桑石刻的问题。“就算是假的,我也想要一个子丑寅卯的依据”,抱着这样的想法,郑超雄接受了邀请。

2020年12月6日,李俊整、杨敏捷陪同郑超雄细细查看了当初发现石刻的整片山坳,随行的还有平果市文联主席梁颖武。

感桑村风物依旧,只是当初的考古挖掘坑道已经被填平。荒草丛生的小山坳,曾是被谢寿球指认为祭台、城墙的地方……

山路走到一半,梁颖武忽然惊喜大叫:“快来看我发现了什么!”郑超雄赶紧凑过去看,是一块半个巴掌大小的石片,上面刻了奇怪的字符——又是“甘桑石刻”。

“梁主席你来忽悠我的吧,你自己放下去再捡起来的吧。”郑超雄对南方周末记者诉说了自己当时的心理活动,考古人的直觉让他觉得这个东西必假无疑。当时郑超雄问梁颖武:“一点灰尘没有,干干净净的,如果这个东西在这里这么长时间,几千年,在地表上踢来碰去,那边缘肯定有磕磕碰碰,没有那么整齐的。”

“我对天发誓。”梁颖武坚决否认。于是郑超雄对其他人说:“有重大发现了,大家来照相。”他默默观察这些人的表情。“我看每一个人的脸上都没有激动。正常情况下,有这么大的发现,肯定高兴得跳起来,但没有一个人有极度高兴的表情。”郑超雄又一次感受到了侮辱,“他们集体来侮辱我”。

晚上大家围坐着吃饭,郑超雄终于憋不住了。“我不表态不行,因为拍了合照,”郑超雄向南方周末记者表示他不能为造假背书,“我是专家,我不能让他们羞辱我。”

“既然大家要我来调查了,你们还给我搞这个干什么?”郑超雄回忆自己当时在饭桌上发问,“我年纪大了,七十多岁,我不跟你们玩那么多的。”饭桌上没有一个人吭声。

郑超雄讲起了曾经震惊世界的日本“考古学家”藤村新一的故事。1975年,考古爱好者藤村新一开始在宫城县江合川流域进行考古挖掘。此后25年间,藤村所领导的考古团队,以极高的效率发现了大量的旧石器时代遗址。他们的发现轰动了日本考古学界和上古史学界,直接改写了日本史前史,藤村也被称为日本考古学界的“神之手”。

2000年,藤村的造假事迹败露,日本媒体发现他不是偶尔造假,而是系统伪造了几乎所有的考古发现。受此影响,25年间,基于他的“考古成果”的日本旧石器时代的几乎所有研究都丧失了价值,一整代日本学者耗费在这上面的精力被浪费了,此前被国家收录的遗迹遭到撤销,连教科书也要再改回来……

郑超雄认为,考古是所有其他研究的“第一关”,如果第一关就来路不明,后续的任何解读、破译、研究都没有价值。

但所谓的研究著作已经源源不绝。据南方周末记者统计,除了黄懿陆的“巨著”,还有暨南大学班弨教授《甘桑石刻文摹片字符集》(2013),百色学院李志强教授的《平果县甘桑石刻文图像叙事摹本及字符集》(2018)。“他用的材料都是假的。”提到这些书,郑超雄说,“没有公认的考古年代,这种东西你不能研究的,搞不得的。”

而李俊整的目标不仅仅是研究和发扬甘桑石刻,他的最终目标是申报世界文化遗产。他写过材料给上级,但是材料到了自治区里,被驳了回来,因为区里的专家不认可。“能不能以你们报纸的名义写个内参报告中央?现在民间的情况不利于保护开发,要来一个顶层设计!”他热切地对南方周末记者说。“2021年用于这个石刻的财政预算,我们报上去是六百多万元。”杨敏捷向南方周末记者透露。

2021年3月13日,关于甘桑石刻的又一场研讨会在平果市胜利召开。平果市人民政府市长罗成,市委常委、统战部部长李俊整,市委常委、宣传部部长、市人民政府副市长黄萍出席研讨会。市长罗成在会上要求,“各相关部门要树立大局意识,甘桑石刻文研究项目必须建立健全管理制度和保护机制,增强防护能力,推进文物保护工程建设,切实保护好、利用好历史文化遗产资源;要尽快争取上级支持,把甘桑石刻文研究项目工作上升到自治区和国家层面上。”