【艺术研究】精明勇敢 富空想——对赖少其的一点解读

一九四九年中华人民共和国成立后,共产党内部的美术家们陆续成为美术界各级领导,其中延安和国统区的木刻版画家们尤为突出。这些过去以直接、间接配合宣传抗战、宣传共产党方针政策为主要创作任务的美术家,面临着新时代、新诉求之下的“转型”。这个“转型”群体,一方面因各自美术基础、美术认知和艺术追求不同而呈现出千姿百态的样貌,一方面又有可以类分的共性——这个群体的“转型”问题有待美术史界深入研究,其中有很多经验可以总结—这是题外话。

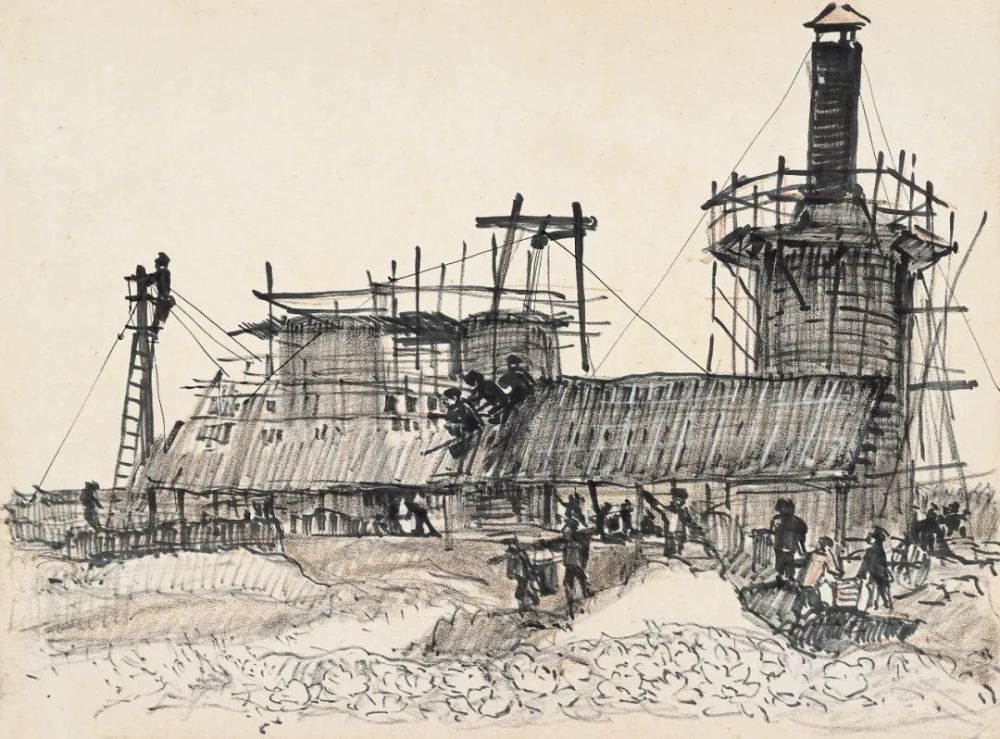

我以为,在所有这类“转型”美术家中,最为成功者是石鲁和赖少其,但二人又有不同:石鲁(原名冯亚珩),一九三五年曾在成都的“东方美术专科学校”学传统中国画,该校是其二哥冯建吴创办,而冯建吴早年就读于王震等创办的“上海昌明艺专”,师从海派吴昌硕一脉的王震、王个簃、诸闻韵、潘天寿等名家,诗、书、画、印均有研习,后回成都筹资联友创办该校,任教务长兼国画系主任,曾邀请黄宾虹入川执教,产生过不小的影响,石鲁即入该校中国画系,临摹过大量中国画,也接触过西洋画写实技法,是该校年龄最小、成绩优异的学生。在这样的基础上,再加上延安时期在版画、年画、宣传画等方面的广泛磨炼,石鲁在一九五九年就以大幅中国画《转战陕北》名震画坛,不仅带动了“长安画派”的崛起,而且成为当时不可多得的中国画革新范例,之后,石鲁在人物、山水、花卉、书法等多方面进行了广泛涉猎。赖少其的美术根基则是西画,自一九三一年入胡根天等创办的赤社美术补习班学素描、静物写生和水彩画等,到一九三二年考入广州市立美术学校第十一届西洋画科学习系统的西洋画,再到一九三四年加入该校教师李桦发起的“现代创作版画研究会”成为一员猛将而将主要精力转入新兴版画运动,直至一九三九年在安徽泾县参加新四军成为一名以木刻为武器的战士,可以说,其前半生与中国画相隔较远,中国画基础较弱,是一个地地道道的由版画(西画)转事中国画的案例。以这样的知识基础而能成为“专业”级别且具自身面貌的中国画家,这个“成功”的因素很值得我们探究,从中总结其中国画创作规律,以备借鉴—要知道,其“规律”很可能具有普遍性,即适用于所有时代的所有中国画家的普遍性!我以为,这是赖少其之于中国美术界的最大价值和意义。

其实,赖少其的经验既不玄奥,也不复杂,简而言之,即师古人加师造化!但这个几乎历代信奉的画学原则,在具体践行中却因人而异、差异甚大,这与对中国画的认识直接相关。中华人民共和国成立后,赖少其由部队转业到地方,由南京而上海而安徽,负责或参与创建过南京市文联、华东文联、上海文联、上海市美协、上海美术馆、上海中国画院等众多美术机构,正因长时间担任传统中国画发展最强盛区域的领导工作,使他得以接触到这个区域几乎所有最优秀的传统中国画家,这个机遇是得天独厚的,对他服膺、沉迷于“传统”起到了至关重要的作用,快速弥补了他年近四十才从事中国画创作的先天不足。

左右划动浏览大图

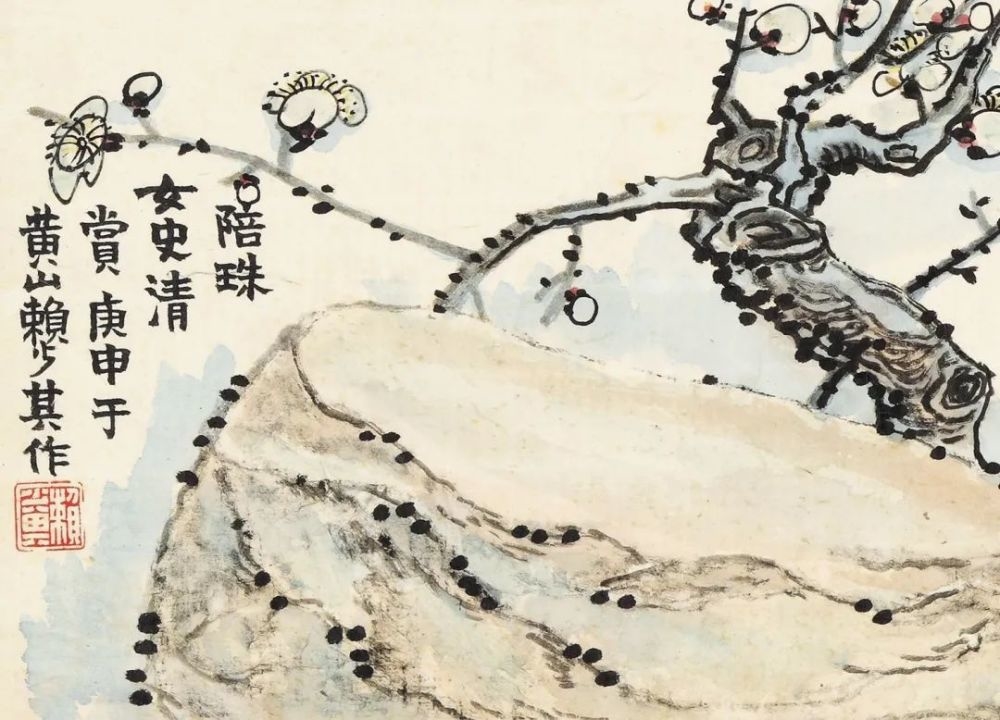

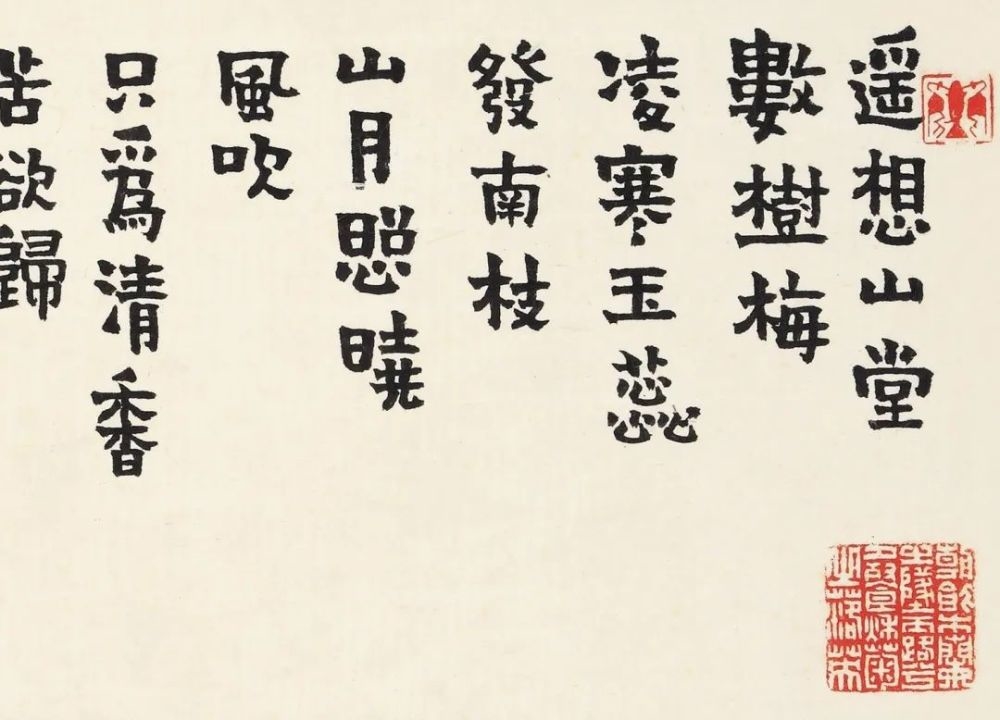

赖少其对“传统”的认同表现在深怀敬畏之心,深知“传统”之沉厚,所以从一开始就拿出了研习十多年的心理时间,认准了唯老老实实地以“临摹”方式学习传统为不二法门,闷头做实实在在的磨炼,以至于二十世纪八十年代之前,中国画界几乎不知有赖少其。也正因这样的敬畏,从二十世纪五十年代后期到七十年代末,……他却大量地临摹陈洪绶、程邃、金农、唐寅、渐江、戴本孝、汪之瑞等传统画家,以研习书法为日课,并利用所有机会广泛观摩传统中国画,这个“逆潮流而动”的做法最终成就了他,而能有这份坚持和果敢,不是敬畏又是什么呢?!要知道,他临摹的这类画家,中国画坛直到二十世纪九十年代才敢于不必战战兢兢、遮遮掩掩地谈论,直到二十一世纪初才开始重新认同,愿意去做一些临摹的—与赖少其的此番认知相差了几十年!可以说,在整个中国画坛处于停顿甚至倒退的特殊时代,赖少其是少数在不断进步的画家之一—时光易逝,人生易老,艺途艰难,一生只够做好一件事,所有大成之人,无不是认准了方向,不走弯路,一点点做“正”积累的,齐白石、黄宾虹、李可染、徐悲鸿等均如是!当然,作为当时中国画领域的“编外人员”,赖少其可以免于“任务”的负累,可以不必强求所谓的“革新”面貌,这样的客观条件给了他那个时代极为难得的符合步骤的中国画学习时间,和较为从容的揣摩、积淀的机会,可以说,他是那个特殊时代的“漏网之鱼”。相较于其他中国画家由“旧”到“新”的“改变”,赖少其这个“转型”画家经历的则是从“无”一点点加到“有”,他没有需要克服的包袱,又正当思想境界、性格、为人等各方面成熟的年纪,如果选择对方向,反而更易走“捷径”,这未尝不是他的幸运。

在由其他领域“转型”中国画的画家中,赖少其又是极少数专攻山水画的画家。众所周知,山水画是中国画中最难的一科,难就难在笔墨和章法的复杂,远非配有背景的人物画和折枝花鸟画所可比拟。通常,以人物画或花鸟画起手的中国画家,画山水都难收成效,更不要说起手于版画的赖少其了。不知他选择攻克山水画这个难题源于何种原因,只知早在一九五二年四月由南京调任上海文联副主席兼党组书记不久,他就特赴杭州拜访黄宾虹;一九五三年二月为庆祝黄宾虹九十寿辰而撰文《黄宾虹先生的为人及作画》;一九五四年九月在上海主持筹办《黄宾虹作品观摩会》,等等。在那个新旧交替的时代,与他对傅抱石、林风眠、唐云等众多画家的关照乃至重用一样,对黄宾虹的特别关怀中,有方针政策的背景,更有真诚的敬重,他对山水画的选择很可能就形成于这个过程中吧?而黄宾虹像一个“活传统”,直接示范出一条通往“传统”的道路,并进而将他指向“新安画派”—有意思的是,同是在新时代中专攻新山水画的李可染和赖少其,一个经由黄宾虹认识“积墨”,一个经由黄宾虹认识“焦墨”,可见,黄宾虹的价值远非一个“山水画家”的称谓可以含纳!

黄宾虹所示范的,恐怕更重要的是学习中国画的方法,即循序渐进式的积淀,而非急速冒进式的速成,这让赖少其有了一个进入传统的“谱”,包括要学习的内容、学习的阶段性、需用的时间以及最终的目标,等等,这个“谱”是他不受时风干扰的保证。

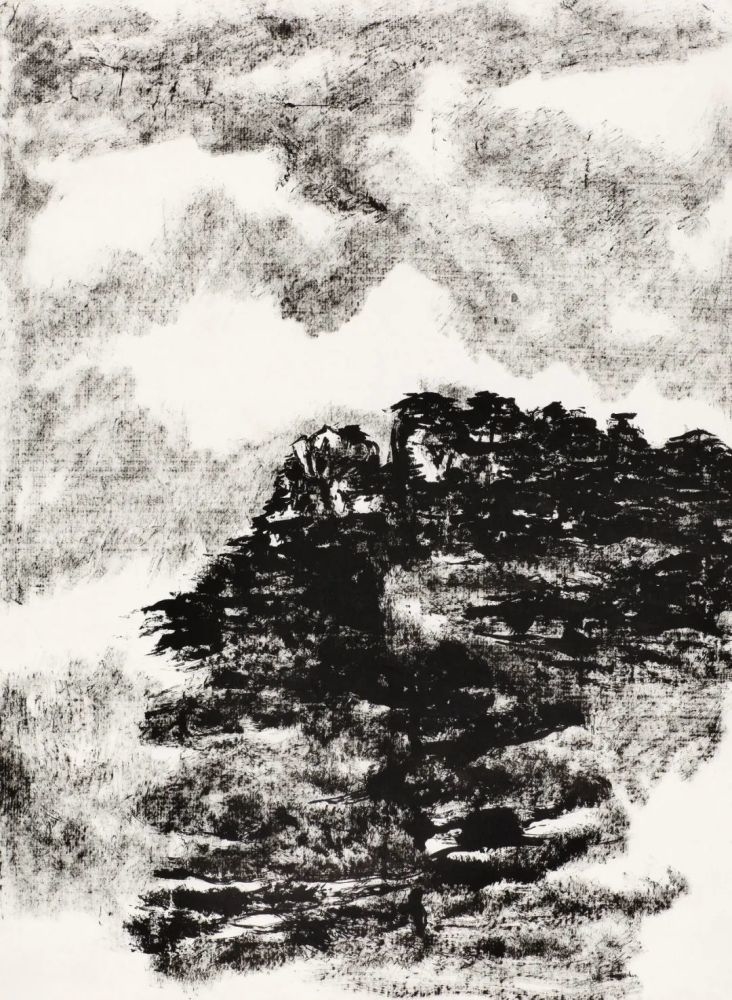

在以程邃为主的临习中,赖少其主要解决的是笔墨问题:配合几十年如一日的书法练习,达到用笔的厚、浑,实中有虚,虚中含实;用墨的枯中有润,苍茫而明净,淡逸而有生机。一九六一年,赖少其患胃出血,之后的相当长时间以休养为主,尤其是一九六二年五月赴黄山疗养后,师古和师造化得以并行,边临摹边实践,以古人证自然,以自然识古人,认识到一切画理均非教条。

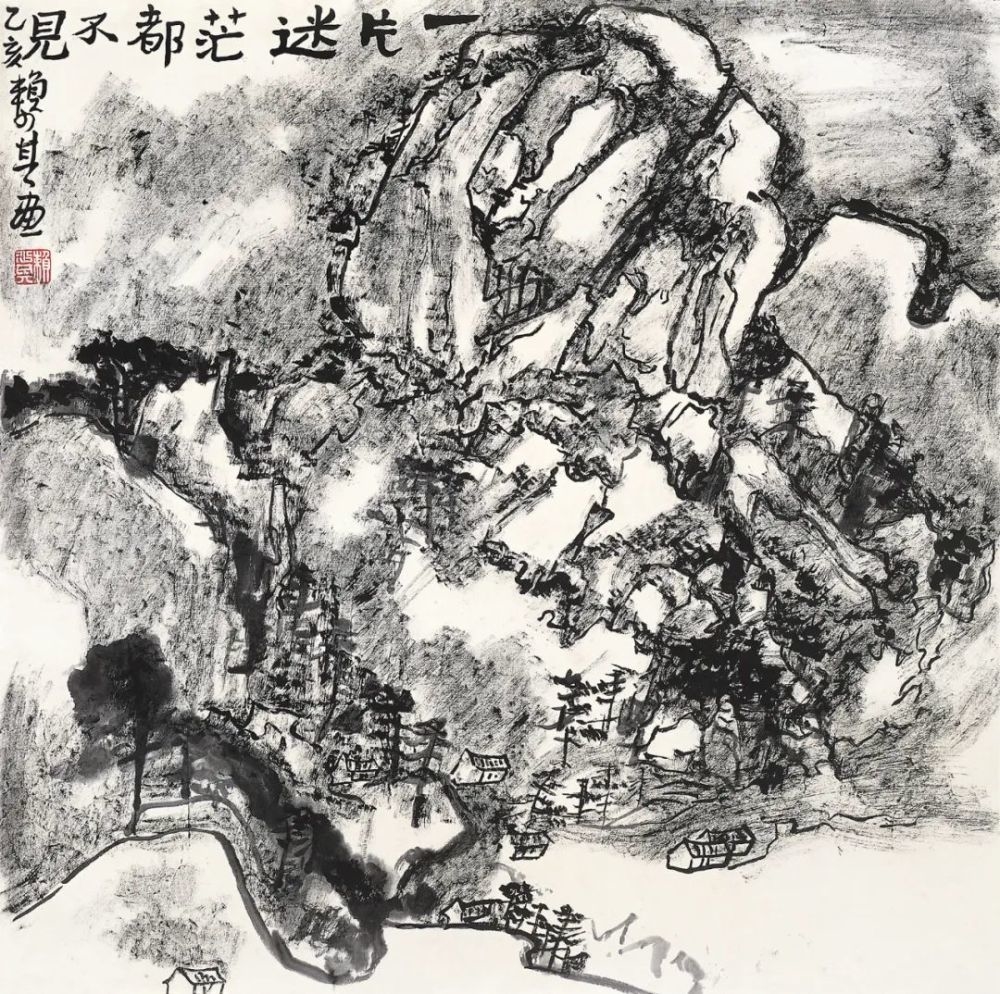

开始的“操练”当然是困难重重的,他曾在刚到黄山不久的五月二十二日致友人的信札中说:“我越来越觉得,中国画和西洋画是两回事,用西洋的眼光看中国画一定要犯错误,用西洋画方法代替中国画亦是不行的。学会了临摹,这是一关;但会临摹还不等于会创作,甚至对景写生也不容易,好像临摹过的方法一齐都忘记了,真山水与中国画并不完全一致,因此我才完全觉悟必须从头学起,一石、一木、一水都应临得烂熟,因此才能发挥自如。所以学习最好是‘慢慢来’,按部就班地学,一二年实在太短,应作一二十年打算,才不至于落空。同时我以为应先学一家,然后才有博取百家之长的可能,并且容易记得住,否则临到创作时,又会忘得干干净净。这些是我到黄山后的新体会。”那些笔笔有来历,将画谱方法背得烂熟的“四王”末流画家,无须面对真山水,故而没有这样的困扰,其衰微是必然的,遭徐悲鸿等人诟病也是合理的;但那些出身于学院的画家们,又有哪一位不曾受到“真山水与中国画”无法妥贴相合的困扰呢?“慢慢来”“按部就班地学”“一二十年打算”以及“先学一家”再博采众长,是赖少其提供的解决方案,朴素、实在而有效,难道不值得我们汲取么?

我以为,赖少其的上述观点和写于一九八〇年十一月十五日的手稿《点滴体会》,是他最重要的文字,其间诸多关于中国画学习与创造的真知灼见,既是个人经验的总结,也是具有普遍意义的道理,对今天的画坛仍具借鉴意义。试摘录如下:

我在用笔方面,吸收了程邃、戴本孝“干笔渴墨”的方法,好像西洋画的木炭画;布局方法,近学黄宾虹、唐伯虎,远学唐宋五代——荆、关、董、巨。因此,我在“取景”时,常常是找寻那些适合上述画师所经常采取的一山一水,不是见什么画什么,而是找像那一位大画家所表现的,作为对象作画,其结果,不仅能够发挥那一派画法的特长,而且更容易像那一派了。……我因为看了很多博物馆的藏画,这些藏画,使我在“搜尽奇峰打草稿”的时候,常常引起了“仿效”和“回忆”,使我能够有时采取它的表现方法,有时采取它的布置,有时应用它的笔触,有时也用西洋画法—如画一幢幢房子时是用“透视法”,但组成一条街道时,我往往是采取“俯视”加“视点透视法”。我既采取了西法的“写生”,但我不是固定在一个位置上,往往前景是一个地方,中景是一个地方,远景(背景)又是一个地方,只有这样,才能画出中国画来。……我尽量做到“以大变小”,即背景要画一座至几座大山,使人一见便知道这是“黄山”,但我对于前景,特别仔细,甚至画草用“双钩”,画石画石纹,画树要看得出各种树的特点;中景常常是画有特点的建筑物、流泉以及其他的对象物。这些东西画多了,逐渐形成了各种各样的形象——即胸中有了“丘壑”,到了可以不对着对象作画的境地,便逐渐从“自然”解放出来,变成了可以“自为”的来创造了。我把这些过程,称之为:“我法自然,自然法我”。

自我们无可避免地以“写生”为主要练习方式以来,从“写生”出发完成一幅地道的中国画似乎变成了一道无解的难题,“写生”与“传统”之间的“格格不入”困扰着几乎所有山水画家,难点有二:一是如何将传统方法中总结好的程式化笔法运用于实山实水;一是如何跨越“写生”中的焦点透视,完成全景山水的复杂空间关系。赖少其上述“体会”提供了一个不错的解决方案。这类方案除赖少其外,恐怕只有李可染曾以“点滴”“体会”的方式谈过。虽然中华人民共和国成立后,几乎所有山水画家都面临这个难题,都在努力寻找解决方法,但以秦仲文、吴镜汀、刘子久、贺天健等为代表的传统画家,主要着力于增加实景、用笔工整、着色丰富等方面,以去除旧气息为主要目的,实际是“旧瓶装新酒”;出身于学院的新时代画家,则几乎在相当长时间内无视甚至鄙视传统,用中国画工具画西画,与其说是山水画,不如说是风景画或水彩画。而正值中年、思想成熟、思路清晰的李可染和赖少其,是少数服膺传统,又不避时代课题,尝试从传统出发打通中西的山水画家,此路虽然艰难,但实践证明,是唯一值得借鉴的方向,从这个意义上说,一南一北的赖少其和李可染是山水画革新尝试中可以比肩的画家。

一方面,笔笔有来历(有所继承),另一方面,笔笔有自己的创造(不是照抄),两者缺一,便叫没有功夫,或功夫不深。……有的人,有传统,但没有反映生活(老国画家这方面的毛病较多),有的反映了生活,但见不到传统(只懂得写生),现在年青人这方面毛病较多。

观察自然(生活体验)、学习传统(包括临摹)、创作实践,三者是互为因果的。如观察了自然,就会提高对传统的认识,更感到学习传统的重要。创作实践是对观察自然和学习传统的一种考察,是否深入?是否有成效?是否有创新?成功的画家,既可以使人从画面中感到生活的强烈气息,笔笔都从传统来,但这还不够,却应使人感到这是创新,而不是“抄袭”,“画面扑人”,一片清新,而不是“照片”,“似是非是”但“却应如此”才好,这才是艺术。

“观察自然”也好,“学习传统”也罢,按步骤地分解学、分开来做都不算难,合起来就难,再进而有所创新就更难,其中反复揣摩、磨炼的艰难有时难与外人道,“现在‘会’开得多,解决问题少,特别是创作的提高,不从创作实践中自己去摸索是不行的,有很多经验,不是能用言语来表达的”—此种“实战派”作风,使得赖少其和李可染均不喜做长篇大论、宏阔伟论,有的只是从“做”中得来的只言片语,但却是真知灼见,有着最为真实的意义。

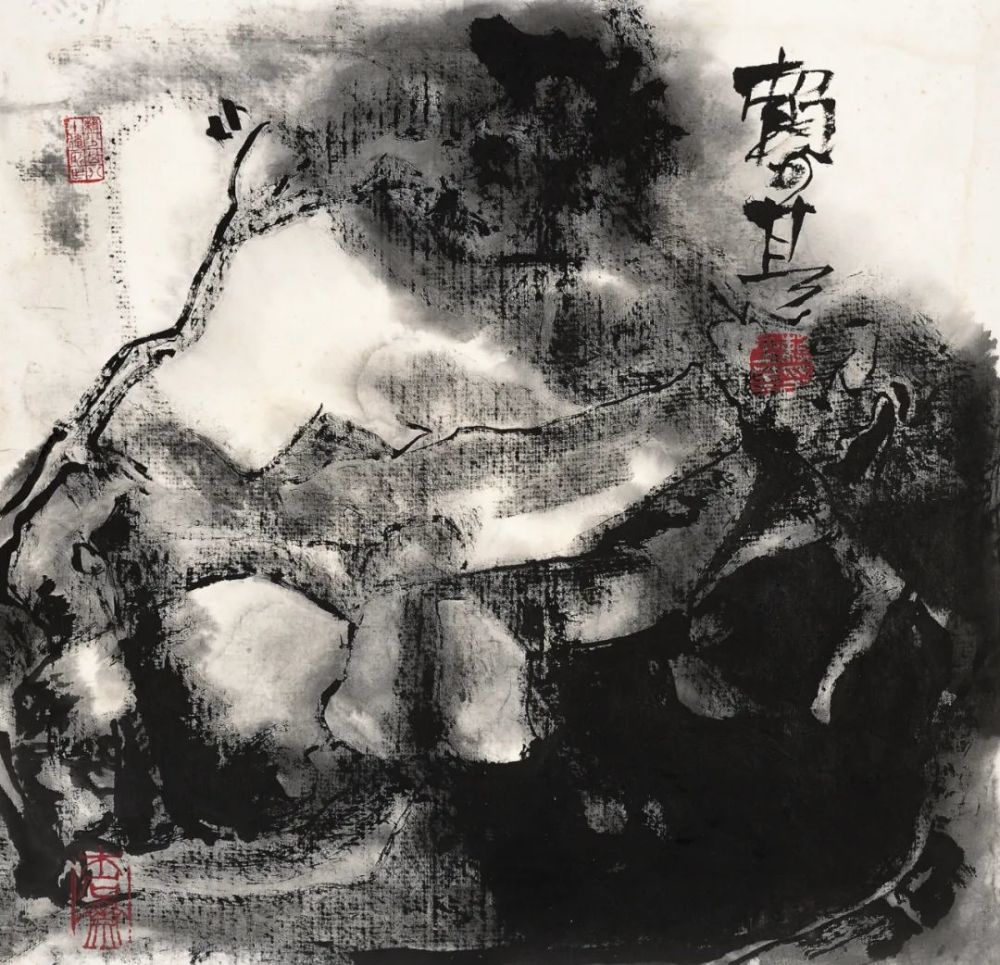

一九八〇年前后,“赖氏山水”开始呈现出鲜明的面貌,与其长期用功的干笔、渴墨、淡逸面貌不同,是一个由疏朗到繁密,由轻淡到浓重,由远离凡尘到富于生活气息的变化,但内里还是焦墨的点线,由长期锤炼得来的浑厚而松活的笔线质量成为支撑画面的“骨”,所谓“笔墨顽如铁,金石掷有声”,粗壮而不板滞;他对“新安派”重线条、少皴染的特征做了适度改进,诸如,染以花青为主的冷色调,以湿度较大的色墨组成各种“面”等,较“新安”更多了“烟岚气”;而他对“新安派”乃至他所临习的“传统”改变最大的,莫过于避边角式的冷僻山水模式而趋向“雄伟”,由“小画”而为“大画”,追求“使人不敢迫视”的气势。

对于李可染和赖少其这一代山水画家来说,山水画“去旧”,去枯索气,雅俗共赏,富于人世温暖和积极、昂扬的精神气质等,是“既定”的时代目标,为此,就必须“避虚就实”地增加“实景”,而“实”,势必影响笔墨的发挥和意境的营造,于是,“实”在画面中所占的比例、位置以及“实”之外的其他部分的表现,就成为画家们绞尽脑汁之处。赖少其的处理办法大致是:结景造境避免“新安派”的奇崛,而是趋于平正、朴茂,更近人,仿佛触手可感,更易引人身临其境;以浓重的线条和大面积染色墨来呈现物象的重量感、实感,同时注意色与墨的“净”“透”,不似李可染、黄宾虹那般几遍乃至十几遍地积墨积色,缓解了实景的紧张感,这个既能坚实又见松活的表现,全赖笔墨的基本功,这是赖少其能超出于同时代其他山水画家的根本原因;与李可染的“千方百计的设计”相比,赖少其在画面“设计”上不很突出,这虽然使其某些画面的“讲究”程度较可染有欠,但也避免了部分李氏山水的过分“紧”乃至拘谨,特别是他将部分“山”处理、归纳为有抽象意味的“形”,又增加了一种远离“实”的层次,且别具“拙”趣。

一九四六年九月十八日中华全国木刻协会在上海大新公司二楼主办“抗战八年木刻展览会”,赖少其有作品入选,其中《弃妇》被选刊于该展《抗战八年木刻选集》,在该选集对他的简短介绍中包含了九个字的评价:赖少其“做事精明勇敢,富空想”!我个人比较看重民国时期这类不含任何溢美、极有针对性的评价,往往几个字便直击一个人的本质,让无缘晤面的后人有了些许实在的把握。如若不是“富空想”,赖少其大约也不会选择山水画,而山水画也的确足够承载一个人的“空想”吧!如若不是“勇敢”,他又怎会在近中年时选择几乎毫无基础又最难的山水画呢?而“精明”则不仅体现在工作上的种种成绩,更体现在山水画创作上的深谙扬长避短、四两拨千斤之道!这也是所有有“大成”的画家的成功之道—在近现代美术史上,从吴昌硕、齐白石到林风眠、李可染等等,无不如此……

戊戌春日于望云楼