科学与书法相互生发的机理探微——论理工院校开设书法通识教育的意义

2021-04-09

2021-04-09

随着教育改革的不断深入,艺术通识教育的价值逐渐得到了应有的认同和重视。2009年,美国国家科学委 员 会发布公开信,在原有的STEM(科学、技术、工程和数学)教育方针中增加Arts(艺术)选项,提出了STEAM理念。2015年,我国教育部出台了《关于“十三五”期间全面深入推进STEAM教育信息化工作的指导意见》,积极探索这一交叉融合教育模式,旨在通过艺术与科学的融合打破教育发展的瓶颈,重建课程文化、知识体系和教学模式,提升科技人才的创新思维和能力。

然而,艺术与科学的交叉融合并非易事,两者在各自的发展过程中形成了相对独立的学术规范和理论基础,教学内容与模式差异极大,如果仅仅停留在课程叠加层面,是无法达到预期教学效果的。只有在理论层面打破学术壁垒,阐明艺术和科学互相生发的机制,才能据此发展新的实践思路,设定艺术课程门类和教学内容,通过因材施教实现对创新能力的提升。

本文以书法艺术为例,研究了艺术感知、创作对科学研究的促动机理,并在此基础上探讨了理工院校开设书法通识教育的必要性,以及教学内容的取向。另一方面,本文也探讨了科学范式对书法学科的推动作用,包括书法技术、书法美学的研究和书法史疑难的解析,希冀可以通过这样的双向研究阐明科学与书法艺术交叉融合的学术机理,为新型学科的建设提供理论基础。

一 书法等抽象艺术对独立人格的塑造作用

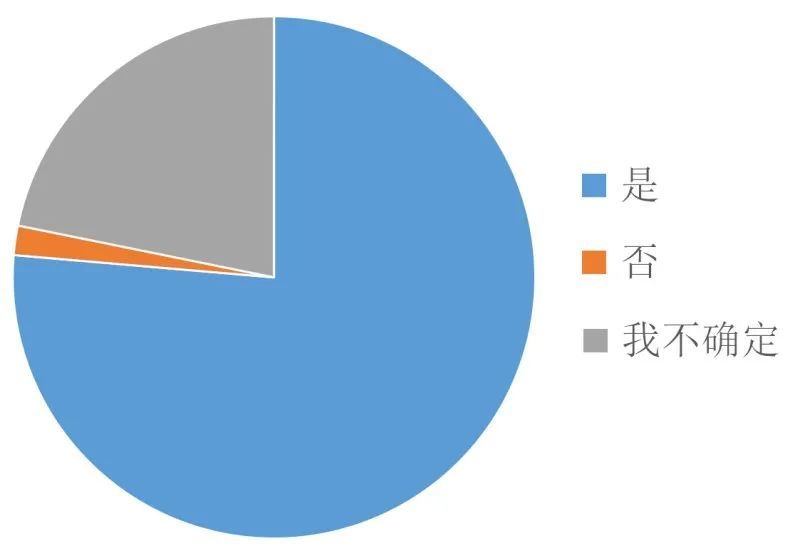

当代科学史成果明确认同了艺术对科学研究的积极作用。爱因斯坦、钱学森、李政道等顶级科学家以不同的方式阐述了艺术爱好对他们创造力的影响,以及在科研成就过程中所起到的作用,已经广为人知。为了避免样本量有限可能导致的信息统计偏差,笔者通过随机调查问卷对科研工作者的艺术爱好进行了调研,得到有效答卷103份,在“艺术爱好对科研是否有积极作用”的调研中,答案为“是”的比例高达76.4%(图1),占据了压倒性优势,可见这一认知具有相当普遍的意义。

图1 “艺术爱好对科研是否有积极作用”的调研结果

然而,艺术对科学研究的促进作用原理尚不明晰。以往报道大多停留在陶冶情操、放松休息等浅表层面,说服力不足。近来,一些研究报道比较了科学和艺术之间的共性,发现它们的终极追求和取舍准则高度一致,但依然未能对科学家群体痴迷艺术的内在驱动力进行深入的分析,更无法评估两者互相生发的作用机制和效果。

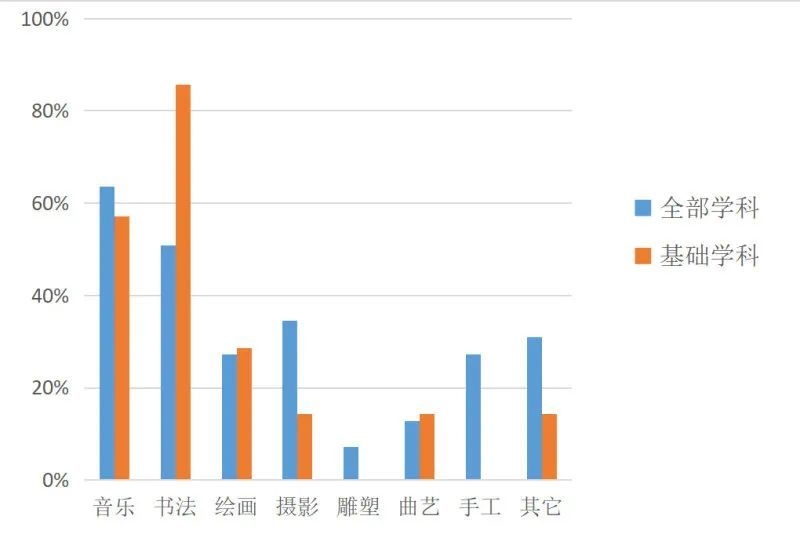

笔者注意到,从事数学、物理学等基础研究的学者对艺术类型更加敏感,其偏好呈现出了惊人的趋同性,可以作为这项研究的入手点。西方数学家和物理学家大多喜爱古典音乐,已有多项研究报道面世,无需笔者赘述。华人基础研究学者则大多偏好书法,钱学森、杨振宁、李政道、严加安等著名科学家对书法的钟爱程度,远远超过了各界人士的平均水准。为了排除偶然性,笔者进一步通过问卷进行了调研,结果显示华人科研学者中,喜好书法的比例为50.9%,如将调研样本限定为数学、物理等基础学科人士,那么这一比例升高至85.7%(图2)。反观其它艺术类型,均没有出现类似规律,暗示我们在其背后的确存在更加深刻的原因。

图2华人科学家艺术偏好的调研结果

笔者以为,基础研究学者的艺术取向与他们的精神需求有关。在探索自然界的客观规律时,基础科学家面对的是无尽虚空般的未知领域,精神世界中无所依傍,更不存在坐标与指引,只能独自依靠直觉、想象力寻求最简洁、最优美的表达方式,所需要的绝不仅仅是知识,更重要是独特的视角和想象力。通过科学家传记、访谈资料可知,只有拥有自洽、圆满的独立人格,才有可能捕获到终极真理在个人精神世界的投影,这可以解释基础学科的研究成果为何具有鲜明的个人色彩,而不是千篇一律。

明白了这一点,就不难阐明书法和古典音乐对科研的促进机理。这两种艺术的呈现方式极具节奏感,且均为不可逆、不可中断、无法事后补救的线性过程,这与基础科学的思维方式颇为相似,可以在个人精神世界中达成协调共振效应。在特定情境下,这样的精神共振可以直接触发科学研究的灵感——拉格朗日建立积分极值的变分法,海森堡构建原子跃迁的基频与次频理论等,均是在古典音乐的韵律中得到了启迪。

在更普遍的情境下,抽象艺术可以屏蔽世俗世界的纷扰,提供和谐优美的精神家园,通过精神共振滋养独立人格,激发想象力和创造力。爱因斯坦、朱清时和严加安等多位学者在不同场合阐述了书法、古典音乐等抽象艺术对独立人格和想象力的积极作用,并对其百般推崇,可以作为有力的印证。基础学科研究主要在精神世界之中进行,对外部实验的依赖较少,因此学者对艺术的精神共振效应更加敏感。然而需要说明的是,偏向应用的科学研究同样需要想象力和创造力,也同样可以在抽象艺术中受益。

一百多年前,赫胥黎在演讲中将科学与艺术比喻为“自然奖章”的两面,前者为理性表达的秩序,后者为感情表达的秩序。笔者以为,在上述研究基础上,将抽象艺术和科学比喻为莫比乌斯环的“伪两面”似乎更为恰当——看似截然相对,却在精神世界中融为一体。

二 开设书法通识教育的必要性和内容取向

改革开放四十多年来,我国在应用研究领域取得了长足进步,整体水平明显提升,国际影响力日益增强,在支撑经济发展中所起到的作用有目共睹。然而,我国的基础研究依然存在明显的短板,数学、物理学等基础学科仍是薄弱环节,重大原创性成果的数量匮乏,在很大程度上拖累了了我国由科技大国迈向科技强国的脚步。基础学科发展缓慢的原因虽然复杂,但无可辩驳的是,传统教育模式要承担一部分责任:学校只注重专业知识和实验技能的传授,而忽略了对独立人格的塑造,难以激发学生的创新欲望和能力,无法满足基础学科发展对人才的需求。

蔡元培先生指出,只有重视艺术的陶养功能,才能塑造出完整而强健的人格,从而改善基础学科的生长土壤,这一思想逐渐得到了各界人士的认可和重视。2018年,国务院发布了《国务院关于全面加强基础科学研究的若干意见》,明确鼓励开展跨学科研究,完成了艺术人文和自然科学交叉融合的顶层设计。在此指导方针下,各大理工类院校陆续开设了艺术通识教育课程,但课程门类和教学内容的设置大多不够完善,仍有精耕细作的必要。

如前所述,书法、古典音乐等抽象艺术在塑造独立人格、激发创造力方面具有明显的优势,理应成为通识教育的首选。在我国教育体系中,书法还具备一些古典音乐无法比拟的长处:其一,书法对个体的特质天赋不敏感,实践内容相对熟悉,且时间和经济成本较低,容易激发创作兴趣,进入艺术和科学研究互动的良性循环;其二,书法根植于中华文明的记录与传承,并被其反哺,已沉淀为最具特色的文化符号,容易与我国科研工作者在精神层面达成共振效应。因此在理工类院校的学科设置中,应将书法列为通识教育的必选项,它有望在我国未来的科研事业中发挥重要而独特的作用。

在这样的认知基础上,还可对教学目标和内容进行一些探索:

首先,应避免过于浅显的课程内容和流于形式的考核方法,对课程内容进行全面、系统、专业的规划,在拓展知识面宽度的同时力求深度,让学生系统学习书法史、书法美学和不同书体技法等知识,引导他们深入感受其文化内涵和魅力,推动书法艺术和科学思想的交叉融合。

其次,针对理工类学生逻辑能力突出、思维严谨的共性特点,设计授课程序和内容,采用活泼、生动的表达方式,引导学生对书法核心技术、书法史学疑难进行思考,鼓励学生运用自身专业优势解答这些疑难,通过情景教学调动学习积极性,引导学生自主学习,达到教与学的和谐统一。

再次,在教学条件许可的前提下,适当增加书法实践的比重,针对学生的性格特点进行个性化教育,包括临摹范本的选择和技法解析,让学生感受契合自身精神的文化气质,切身体验并巩固书法艺术带来的乐趣。

实现这些教学目标并非易事。“90后”和“00后”等新时代的大学生,成长在互联网快速发展的信息时代,具有一定的判断能力,不愿被动地接受和盲从,而是希望参与到课堂中,实现自我价值。基于这样的教学需求,教师不仅要掌握系统的知识,占据学术上的制高点,更要以学生为中心去设计课堂内容,引导学生从本专业角度出发探索书法的奥秘。为了达到这样的教学效果,教师当以身作则,率先垂范,从科学范式出发对书法学疑难进行研究,实现以教学促进研究,以研究反馈教学的良性循环。

三 科学范式下的书法技术与美学研究

书法在学科现代化进程中遇到了许多问题,包括核心技术的传承和美学理论的建设,这些都很难通过传统治学方法解决。自晋唐以降,书法艺术的多样性或许有所增益,但能够触动精神世界的力量却持续减弱。包世臣、康有为等人曾将其归咎于临摹教材的失真,但随着印刷技术的大幅进步,这已经不能再作为书艺退步的藉口了。当代学者逐渐意识到,核心技术失传才是艺术水准下降的真正原因。书法的技术要领很难诉诸于文言描述,长期以来只能依靠父子、师徒之间口传心授,唐代颜真卿等人勉力以“折钗股”、“锥画沙”等隐喻进行阐释,但由于修辞的模糊性和多义性,给后世带来的迷惘和分歧远远多于启迪——在本体和喻体已知的情况下,读者或许不难会意其映射关系;在仅知喻体的情况下去推测本体,必然会出现多种解读方式,且很难通过理性讨论达成统一。书法理论的发展现状也印证了这一点,当代学者提出了为数众多的技法理论体系,似乎都可以用于临摹古人书法,但彼此之间差异巨大,孰是孰非,难以判断。

笔者以为,此时应放弃对隐喻的臆测式解析,借助科学范式重构书法技术体系。在近代科学发展过程中,也出现过多种假说并行,莫衷一是的局面。近代物理学的两大支柱,相对论和哥本哈根学说都面临过多种假说的竞争,它们之所以能从中脱颖而出,被学术界广泛接受,是因为所用假设最少,得到了最简洁、最优美的理论形式。笔者以为,书法技术的破解研究亦应如此。古代书法以实用为主要场景,以便利为主要原则,所用的必然是顺应手部生理结构的技术,这可以作为后续研究的唯一假设和出发点。如果能够接受这一假设,从数学角度研究手指与笔杆之间的拓扑关联和互作方式,就有望揭开晋唐核心笔法的奥秘。在此基础上进一步研究执笔姿势、书写材料的影响,还可揭示书法多样性与生理特征之间的关系,阐明书法技术演变的规律。

技术原则的梳理还有助于美学理论的建设。在西学东渐的学术背景下,近代学者将西方美学理论引入到书法中,初步回答了诸如书法认知体系、审美范式等重要问题。然而,西方美学理论根植于绘画等具象艺术形式,不加修正,直接移植到相对抽象的书法艺术中,难免中水土不服,已经在学科建设过程中暴露出了内禀性的学术短板,具体表现为:将书法简单粗暴地归为视觉艺术、设计艺术,弱化了书法和传统文化之间的联系,造成当代书法群体文化缺失,乃至乱象丛生。

笔者以为,绘画和书法的美学追求和行为准则并不一致,前者以描绘客观世界为出发点,为了达到美好的视觉效果,绘画技术需要服从艺术家的主观设计;后者则强调顺应人体天然禀赋,不勉强、不做作的“自然”书写,主观设计需要服从“顺应生理结构”这一基本原则。如能就此关键区别达成共识,就可以彻底厘清书法和设计艺术之间的边界,并在此基础上发展基于传统文化、且话语自主的美学理论。

书法之所以能够成为代表性文化符号,是因为它实践了传统文化中最重要的哲学思想和精神追求“天人合一”,具体地说,通过生理结构限制(天)和人文精神(人)之间的平衡实践了这一精神追求,手部生理结构和汉字形态共同定义了行笔方向,但这并非分毫不差的机械轨迹,书写者的人文素养、情绪状态依然可以找到自我表达的空间。只有当两者达成了制约平衡,才能够成就既具备“自然”美学意义,又承载了书写者生命痕迹的经典作品,如王羲之的《兰亭序》,又如颜真卿的《祭侄文稿》。

四 科学范式下的书法史研究

科学范式还可以升级书法作品的鉴定方法,推动书法史的研究。目鉴技术是最基本、最重要的鉴定方法,它依靠鉴定者积累的经验和视觉观察对书法作品的性质进行判断,包括书写者的身份和作品的真伪。然而,随着书法史研究的深入推进,这种传统方法逐渐暴露出了一些固有的缺陷:鉴定过程只能在鉴定者脑海中进行,无法转换为可思辨的文字描述,难以对其进行有效的学术讨论,主观性失误在所难免;人脑记忆容量有其极限,鉴定者不可能掌握历代所有书家的特征,当书家作品留存量较小、影响力不大时,学者往往无法找到对比的目标。

为了克服这些缺陷,笔者将抽象的书法风格归纳为可用文字描述的具象特征,即取势姿态和局部定式,前者涉及书家的个性与审美观,后者是大量书写过程中形成的固定模式,具有相对保守的特征,可用图像分析和文字进行描述,方便理性讨论。在此基础上,笔者结合大数据对书法史中一些疑难问题进行了研究,包括唐代《朱巨川告身》的书写者和米芾《木石图跋》的真伪。

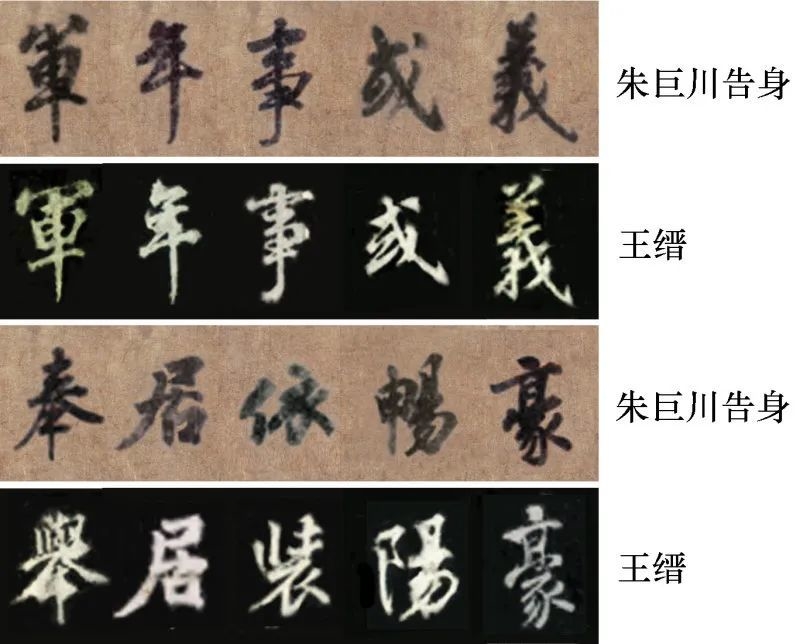

清宫旧藏《朱巨川告身》一向被归到唐代书法家徐浩名下,近代以来有多位学者对此进行过质疑,但都没有得出新的学术观点。笔者利用历代书法数据库进行检索对比,发现《朱巨川告身》与徐浩笔迹特征差异巨大,而与唐代另一位书家王缙高度吻合,“军”、“年”、“事”、“或”、“义”等字不但整体字形相似,而且分割比例、牵丝连带等局部特征也近于重合。更重要的是,由于技术瑕疵导致不够端正的字型也与王缙高度接近,如“奉”、“居”、“依”、“畅”、“豪”等字,这些缺陷特征的排他性极强(图3),综合可证《朱巨川告身》当为王缙所书,这一结论已经得到了多位业界学者的认可。

图3《朱巨川告身》与王缙书碑刻字迹对比

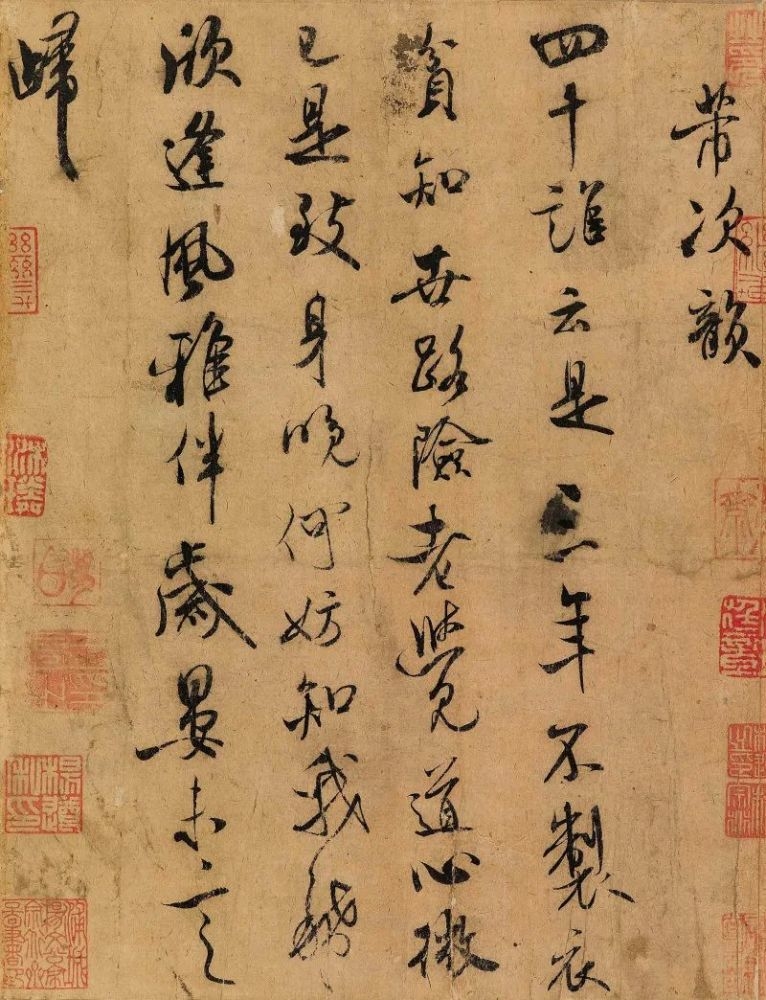

《木石图跋》是米芾元祐六年末的亲笔书迹,近年来已经成为学术界、书画流通领域共同关 注的学术热点(图4)。该作重新面世之后,有多位学者罔顾米芾书风的变化规律,以不同时期的笔迹特征质疑《木石图跋》的真伪,得出了错误的结论。为了回应这些质疑,笔者借助大数据和图像分析研究了元祐六年前后的书风变化规律,发现米芾在此时深受草书影响,转折笔法渐趋圆润,部分笔画过于随性,一些常用字的写法也有所变化,《木石图跋》与这些变化规律完全吻合,真伪无可置疑。

图4宋代米芾书《木石图跋》

此外,利用科学技术对辅助鉴定证据(如印鉴等)进行分析,也是重要的学术发展方向。赵华使用现代数学语言对“赵子昂氏”印的图像特征进行了深度解析,结果精准可信,为赵孟頫书作的真伪鉴定、系年提供了有力的支撑。

总而言之,在理工院校开设书法通识教育,促进书法和科学的交叉融合是双向受益的过程。一方面,可以塑造理工科学生的独立人格,激发想象力和创新能力,推动我国科研事业发展。另一方面,可以借助科学范式,有效地推动书法史、书法美学和技法的研究。相关教学与研究也可以实现交融互通,为交叉融合学科的建设开辟新的思路,并据此发展相应的教育策略和教研方法。

注释

严加安,科学与艺术,《科技导报》2020,38(10),23-25,刘晓东,科学与艺术融合的教育,《文化月刊》 2020,(07),162-163.

同上。

Peter Pesic,A scientific symphony,《Nature》, 2007,446 , 140-140,王玉文,王洪鹏.漫谈物理学家的音乐爱好,《物理通报》, 2008, 000(008),52-53,蒋迅,王淑红,数学家与音乐(上),《数学文化》,2014, 5(1): 58-70.17.

刘正成等,科学与书法艺术——科学家谈书法艺术,《中国书法》,2001,(04),4-10.

严加安,科学与艺术,《科技导报》,2020,38(10),23-25,刘晓东,科学与艺术融合的教育,《文化月刊》, 2020,07,162-163.