雪克:忆往与怀念——我心目中的任心叔先生

2021-04-08

2021-04-08

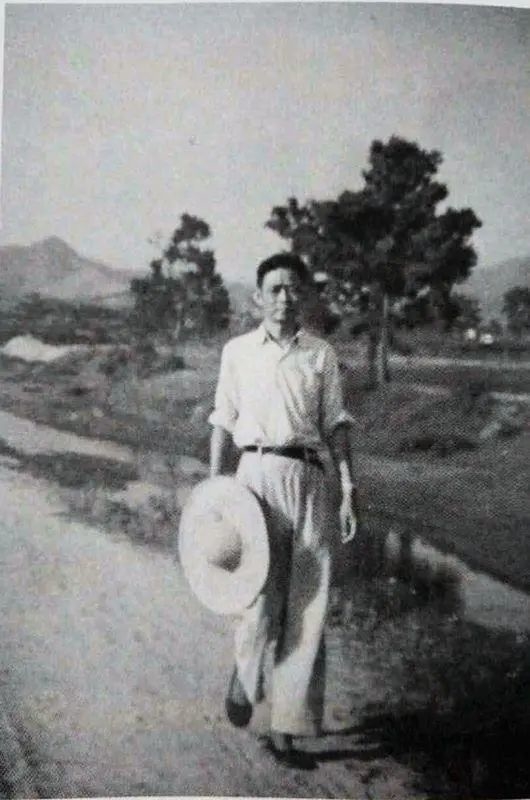

任铭善先生在诸暨枫桥(图片源自网络)

文 / 雪克

任铭善心叔先生《无受室文存》静静地放在书桌上。几十年前的往事种种,又上心头。

先生治学,博贯建极,称誉士林,学人共仰。先生授课,我是堂堂必听。听课之余,时有请益,先生解惑外,尽量指示门径,以金针度人,诲我良多。得此良师,幸何如之。

四五十年过去,窃已老迈,面对《文存》扉页遗影,千言万语,欲诉向谁?唯剩默默,唯剩记忆,并不如烟。

《无受室文存》

一

我于1952年院系调整时调来浙江师院。先在马列主义教研室作政治课辅导,时间不长,即奉命筹备创办校刊,约两年后又创办文、理科学报。在马列室的主要受益,是结识了前辈名家侯官严群先生,并相知日深,深为其专擅之学不能施展而惋惜、兴叹。对此窃另有回忆文字,此不具述。

我与任公的接触和结缘,是从创办校刊开始的。那时他兼任学校副教务长(教育系教授王承绪先生亦兼此职),参与领导全院的教学工作。校刊和学报的创刊,均得到他诸多热情关怀与具体指导和帮助,敬业精神,令人感念。其间详情,我已有专文,刊登在《杭大校史通讯》(第四期)上,这里就不再重述了。

他终日虽多忙于院事,但作为中文系资深教授,又是划右前省民主促进会副主委和省政协委员,所有这一切,并没有影响他的教学。他在系里,先后为专本科生、研究生开设多门专业课程,大受学生欢迎。

有四件事,至今印象清晰:一是有一天(忘记时日,约1954或1955年)偶见报载科学院长一篇学术文章,引《尔雅·释鸟》之“凫雁醜”,大谈凫雁如何之丑恶难看。按:《释鸟》这段文字,连书“鹊鵙醜”、“鸢乌醜”、“鹰隼醜”、“凫雁醜”与“乌鹊醜”,由“鹊鵙醜”书首,说“其飞也翪”,依次而下:“其飞也翔”、“其飞也翚”,至于“凫雁”,则说“其足蹼,其踵企”,也不过记其脚趾间有薄膜相连,飞起来要伸直脚跟。

《尔雅》所记几种不同鸟类,说的都是它们各自的飞行状况。至于“醜,类也”之训,向为习学之士所素知,与美丑何涉?颇疑一代权威何以至此,跑去领教任公。先生借以告诫:“学术来不得半点含糊,一字之诂你就比他高明。观点可以有异,基础知识不容阙失。”

再一件事。1956年我已调中文系,以夏瞿禅承焘师助手身份,为古典组助教。时系里举办教师科研成果展,发表者,或专著,或单篇;未发表者,或稿本,或散札,所在多有。任公主其事,亲笔绍介、说明,并定要我把孙籀庼公《白虎通校补》,连同我的“补校”,作为《〈白虎通校补〉辑补》(全稿皆径校在卢文弨本上,未作移录),予以展览,一再辞谢未成,终于展出。

当时展出者,年青助教的成果是不多见的,所作评价,更是愧不敢当。其实我心里明白,任公看重的不会是这一点成果,而是读懂古书,当从字、词、句入手,重在识文字、明训诂、辨讹误之基本功也。

第三件事。六十年代,系里接受任务,委派任心叔先生铭善、蒋云从先生礼鸿,和祝鸿熹、曾华强四位赴沪,参与在上海浦江饭店修订《辞海》。沪上人才济济,名流会聚,好像有的人并不太突出。任、蒋二公,加上南京大学的洪自明诚先生,人称三把刀子,修改定稿毫不妥协。哪把刀子一认真,问题差不多就解决了。任、洪两位虽出言谦逊,但是非问题,同样决不让步。

我有较短一段时间,临时在沪参与此役,耳濡目染,获益匪浅。我接触认识洪自明公就是从这时开始的。这期间,一天任、洪二公见我暇时在读惠氏《明堂大道录》,颇为惊嗟。交谈之下,叹今日之青年竟仍有读此书者,二公一时兴起,你一句,我一句,对惠书之得失,对明堂制度在历史上的重要性,及其产生、发展乃至衰亡,句句珠玑,娓娓不倦,谆谆教导,寄予期望,情意切切,至今难以忘怀。

第四件事。任公与云从公过从甚密,关系在师友之间。二公均傲,而云从先生之傲,之目中少人,必得心叔先生之言,方能心服而接受。六十年代任公脱帽后,我初读定海儆季先生《礼书通故》(用的是从图书馆借来的初印本),难题多多,进展缓慢。蒋公问我:近读何书?即以黄书为答。本想获得教益,谁料一盆冷水浇下:“这种书有什么学头,劝你不看也罢。”心中不服,又不便申辩,过后曾向任公诉说,任公听罢勃然而起,连呼“岂有此理”而径去。

几天后又遇云从公,先生急忙致歉,一再说自己未读礼书,孤陋寡闻,已蒙心叔指责,不胜感激。可你明知其书价值,何不直言相告。我据实回答:“先生治学精深过人,我何等样人,怎敢怎敢。”想不到的也是一声叹息,接下去也是一句“岂有此理”,不同的是这句语轻,意在责我,而任公那句则强烈得多,尽显两位真正的学者,在学术面前心怀坦荡,一是一,二是二,并不掩饰,令我肃然起敬。这种精神,在当时已不多见,时至今日更是早已难觅踪影了。

二

回顾任公前尘,回避不了往昔遭受的苦难。当时我与任公同样受难,他死于1967年,受罪时间虽不算太长,也够刻骨铭心的了。在此,仅记两三件事,已足可见任公的道德、人品。

不少老教师被划为另类,整天集中在会议室学“语录”,考虑问题,等待批判。一天,专门开任的批斗会。一位本系学子指鼻大吼:“你是什么专家、教授,完全狗屁不通!”我一愣,倒想听听。“家里抄出一堆‘引索’(注意:不是‘引得’或‘索引’,看来这位是把‘索引’二字看倒了),这是什么东西,文不成文,句不成句,有什么学问,假学者必须揭穿!”批得任公低头唯唯。

会后我私下对心叔先生说:“我有话,闷在肚子里,也想批先生几句,不知……”话没说完,先生连称洗耳。我说:“先生桃李满天下,名声在外,授课多门,时时涉及版本、目录、校勘以及工具书使用之学,何以堂堂中文系学子竟连索引为何物都一无所知,闹出了笑话,岂非先生罪行一桩?”先生忙称:“口服心服,惭愧,惭愧。”“一下午的会,就你这几句中听。”彼此一笑了之。

有次,我亲眼得见,先生被强制下跪,他宁受打骂,终不屈从。一颗头颅,起来按下,按下起来。口称:“这是封建余毒,绝不是毛泽东思想!”义正辞严,毫不含糊。旁观的人,除已疯狂者外,哪一个不是既担心又敬佩。

最后,还想说一说杭州大学编印《孙诒让研究》专刊,涉及任公的一些有关史实。

一是,该刊收入心叔先生《籀庼〈白虎通德论〉校文题记》译文,籀公校文原本,当时已被校图书馆封存,无从得见,任公所用乃我之过录补校本,即曾在系内展出者。该文已收入《文存》。

二是,这个专刊,是当时学校举办系列纪念孙氏活动的一项最终成果。整个活动,均经校党委批准,由分管副校长林淡秋领导。此刊的组稿与编纂,主要是我协助沈凤笙文倬先生进行并刊成的。原请姜公亮夫先生撰作“前言”,先生欣然应允,洋洋洒洒下笔万言,对籀公经子训诂、考据之学的成就,以及甲、金文字研究之功绩,作了高度评价,是可为专刊生色。

鉴于当时形势日紧,山雨欲来风已满楼,印行与否,莫不疑虑重重,心神不定,终经林副校长一言定音:别说研究历史人物孙诒让,即便是蒋介石,五十年后也是学术问题。斩钉截铁,振聋发聩,他的形象在我的心目中立刻更为高大了起来。根据他的意思,为了保护姜公免受批判,撤下“前言”暂不刊发,改请任公心叔先生赶写一篇字数不超过一页,既有肯定又指出局限的简而又简的介绍性文字以充当之。

任公提笔立就,知其事者以为总可过关了,谁料文中的一句话闯了大祸(说孙诒让站在地主阶级立场上,对农民起义采取了敌对态度。大意如此,仅凭记忆,未查原刊)。为了这句话,籀公成了镇压农民起义的刽子手,林副校长为此获阵阵“罪该万死”的吼声。任公在诸多“罪行”上又加上了这一条。而我竟成了热衷复辟的急先锋,一只大白天过街的小老鼠。

往事已矣,不堪回首。是回归正常,还原任公这位英年早逝、一代学人真实面貌的时候了。任公安息吧:冤案早已昭雪,治丧亦够规模,遗著业已结集,子女博学多艺,事业有成,没有什么不放心的了。安息吧。

癸巳处暑前二日撰作,寒露间修改,时年八十有七

(本文节选自雪克所著《湖山感旧录》,由中华书局授权发布。)

华文好书选读

《湖山感旧录》

雪克

中华书局

2021年2月

作者长期在原杭州大学从事古文献整理与研究工作,耄耋之年写下一系列学林漫录之作,或怀念师友,或追忆往事,质朴而深切,反映了任铭善、严群、戴家祥、胡士莹、王焕镳、蒋礼鸿、沈文倬、钱南扬、朱季海等著名学者的风貌与神采,透露诸多时代细节。

华文好书

ID:ihaoshu233