姚喆|《论语》杂志的发起与初期出版

2021-03-31

2021-03-31

《论语》半月刊是二十世纪三十年代的明星杂志,1932年9月16日创刊于上海,1937年8月因全面抗战爆发而停刊,五年间出刊一百一十七期。抗战胜利后,又于1946年12月1日复刊,至1949年5月16日终刊,复刊后出版了六十期。存续时间之长、作者之多、读者之众,揆诸民国时期的中国文艺期刊史,实属鲜见。学界过去对《论语》杂志的研究已有许多,但其发起与出版之初的若干关键史实,当事人虽留下不少“大致相同又不尽相同”(陈子善先生语)的回忆,却仍有模糊不清之处。笔者尝试重新梳理《论语》出版史料,就其中若干史实加以考述。

《论语》半月刊第十期、第十二期封面

谁发起了《论语》?

关于《论语》的诞生,发起人之一章克标晚年写过多篇回忆文章,各篇所述大致相同而细节略异,是后人诸多《论语》创刊叙事之所本。代表性的记述,见于其回忆录《世纪挥手》:

那时已经是夏天了,许多朋友晚上到邵家闲谈,时方热天,一面纳凉一面闲话,大家提出要出一本杂志来消消闲,发发牢骚,解解闷气,是“同人”刊物的样子。好在邵洵美开有时代书店可以代为发行,推销没有困难……林语堂作为主编,是大家推定的……说大家一共才十来个人,一定在十五人以下的,是谁是某,我已记不清了。后来《论语》上公开发表出来列名“特约撰稿人”的,共有几位,我也忘了。好像是在首页论语的小标题下面,分成三列排着队的名字,但也不全是当初的发起人,而且像我自己还把笔名“岂凡”也写上去占了一个位置,可见人数是不多的。现在所能想得起来的,除林语堂、邵洵美之外,只有李青崖、沈有乾、全增嘏的名字了。想来当时在编《时代画报》的张光宇、正宇兄弟,一定会参加夜晚纳凉谈话会的,但他们不写文章,潘光旦、叶公超等人在北京,以后才邀请来的。有两位大学才毕业的青年朋友,周壬林和顾苍生,有时也来参加纳凉晚会。(章克标《世纪挥手》,海天出版社1999年7月版,173-175页)

在另一篇有关《论语》创刊的文章里,章克标亦提到筹备会的参与者,名单与前述稍有不同:

我们在邵洵美家客厅里,晚上闲谈时,大家商定要出版一个刊物。开始除邵、林外,只记得有李青崖、全增嘏、沈有乾、林微音及画家张光宇三弟兄等;而潘光旦、叶公超许多人,都是后来邀请来的。(章克标《林语堂两则》,《章克标文集》下,上海社会科学院出版社2003年1月版,394页)

由上可知,《论语》创刊前,应该有过不少于三次的筹备商谈,地点在邵洵美家的客厅。历次商谈的与事者,并不完全一致。最初即参加的,有邵洵美、林语堂、章克标、全增嘏、沈有乾、林微音以及画家张氏兄弟,而潘光旦、叶公超等人为后来加入。众人推举林语堂为主编,出刊发行则放在邵洵美开设的时代书店。然而当事人的晚年回忆,乃是一种隔代建构,我们在引用之时,需细心考订。

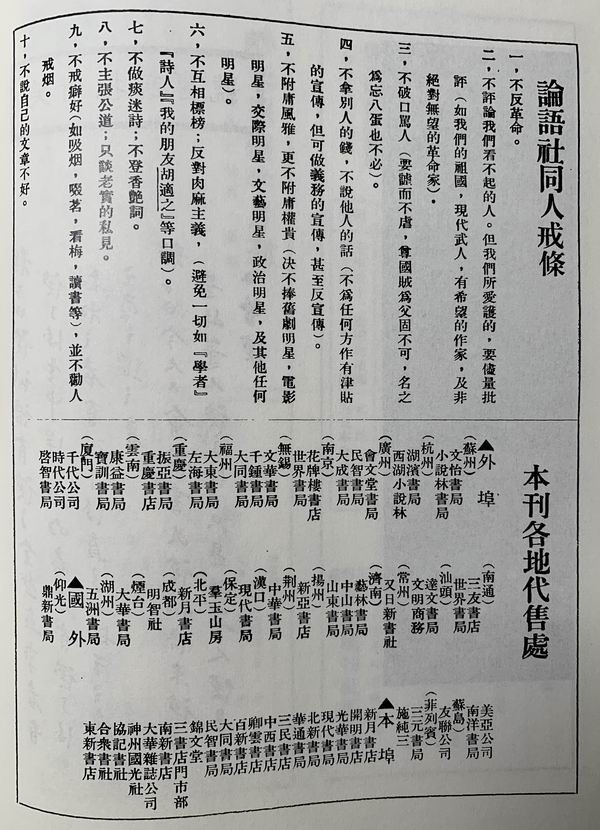

其一,《论语》创刊之际,邵洵美开设的并非是“时代书店”或“时代图书杂志公司”,而是“时代印刷有限公司”。1932年出版的《时代》画报第三卷第二期上,有时代印刷公司于当年9月1日开幕的介绍及照片。林语堂在自传中说:“我在上海办《论语》大赚其钱时,有一个印刷股东认为这个杂志应当归他所有。”(林语堂《林语堂自传》,江苏文艺出版社1995年9月版,93页)印刷股东即指邵洵美,林语堂此语虽意在暗讽,却也点明邵彼时的产业所在。而《论语》初期的代理发行方,则是邵洵美所入资的中国美术刊行社,其改组为“时代图书公司”,在1933年11月。

时代印刷有限公司旧影,1932年

其二,一如章克标自己所言,他所开列的发起人名单出于模糊的记忆,未必确然。几个细节:张正宇那时的名字是张振宇,正宇为后来所改;林微音的名字仅见于《林语堂两则》一文;而林语堂1933年忆及《论语》发起人,只举出全增嘏、潘光旦、李青崖、邵洵美、章克标,不见他者。“《论语》地盘向来完全完全公开,所谓‘社’者,全、潘、李、邵、章诸先生共同发起赞助之谓也。”(林语堂《与陶亢德书》,《论语》第二十八期,1933年11月1日出版)

其三,章克标列出的发起人中,以文人居多,只有张光宇、振宇兄弟是画家。但二人并不写文章,他们在《论语》筹备中的角色如何,仅仅是纳凉谈话的座上客,还是实际参与了创刊,章之回忆就有些语焉不详。因此,究竟有哪些人发起了《论语》,办刊的动因为何,还需引证其他史料来加以判断。

谢其章先生写过一篇《〈论语〉之初发生了什么》(收入《绕室旅行记》,商务印书馆2016年8月版),其中引用了章克标写于1934年的《林语堂先生台核》一文。此文因彼时的章林矛盾而作,对林语堂多有笔伐。这桩公案无关本文,故不展开。珍贵的是,章克标在文中披露了不少《论语》的筹备“内幕”,可与其晚年叙述相映证:

最后一次的预备会仍在洵美家中举行,除语堂、增嘏、光旦、青崖、达夫、斯鸣外,尚有画人光宇振宇文农等多人,大家决定办一个刊物……且在创刊当时,画人与文人中间已起了意见,几乎破裂,语堂且有愤激之编后语,虽被删去,但弃置之封面上还有事印着一个尾巴的……画人与语堂之意见,虽经洵美之调解,终不消除,其时语堂只得央一俄人作画,又自洋报剪取,以装点门面,计亦良苦。稍后方有六平嘉音静生等投稿,但光宇则抱定宗旨,不为《论语》作画,直到《论语》与时代和他有直接利害关系时。(章克标《林语堂先生台核》,《十日谈》第三十四期,1934年7月10日出版)

《林语堂先生台核》,1934年

前后比勘,有以下三点值得辨析:

第一,《论语》的筹备商谈不少于三次,历次参加者不尽相同。而《林语堂先生台核》中所开列的名单,出于最后一次筹备会,有相对明确的时间点。既是最后一次商讨,不会只是泛泛而谈,所议必涉及创刊的具体细节,参与诸人应各负角色,也就更接近于实际的发起人。

第二,章克标明显将参会者划分为两个群体,一端是文人群体,成员有洵美(邵洵美)、语堂(林语堂)、增嘏(全增嘏)、光旦(潘光旦)、青崖(李青崖)、斯鸣(孙斯鸣)和达夫(郁达夫),另一端则是画人群体,包括光宇(张光宇)、振宇(张振宇)、文农(黄文农)。文人之中,孙斯鸣与郁达夫不见于章晚年回忆,是其回忆之疏漏。郁达夫1936年曾言:“《论语》出世的时候,第一次在洵美的那间会客室里开会,我也是叨陪末座的一个。”(郁达夫《继编〈论语〉的话》,《论语》第八十三期,1936年3月1日出版)而孙斯鸣,乃是《论语》第一期至第十期的经理,名字列于版权页。1947年,《论语》战后复刊一周年,邵洵美写了一篇编辑随笔,其中有云:“最先的几期是章克标先生编辑的。后来他为了要专心撰著《文坛登龙术》,于是由孙斯鸣先生负责。到了十几期以后,方由林语堂先生来接替。”(邵洵美《论语一年》,《论语》第一百四十二期,1947年12月1日出版)邵在林章之外,特别提及孙斯鸣,可见孙与初期《论语》关系殊不浅。

第三,张氏兄弟等画人不但参与了《论语》筹备,且拟与林语堂合作,为《论语》作画,却因双方意外失和而未成。关于失和之因,谢其章先生已有分析,这里不再赘述。但张氏兄弟之于《论语》创刊,尚有另一层意义——杂志的发行。《论语》初期的发行,由张氏兄弟执掌的中国美术刊行社代理。换言之,纵使内容上的合作破裂,二张仍以发行方的角色参与了《论语》创刊。

基于前引材料,《论语》的发起人,较为确定的是以下十一位:邵洵美、林语堂、章克标、潘光旦、全增嘏、李青崖、孙斯鸣、郁达夫、张光宇、张振宇、黄文农。令笔者感兴趣的是,他们何以会走到一起,携手办刊的连接点又在哪里?

邵洵美是三十年代海上文坛的交际明星,热衷出版事业。他于1930年10月收束金屋书店,投资中国美术刊行社,并参与刊行社旗下杂志《时代》画报编务,随后斥资购置德制影写版印刷机,开设时代印刷公司。邵又于1929年入股新月书店,继而在1931年4、5月间接任新月书店经理。不难发现,《论语》的发起人,多半与邵之前的出版事业有或深或浅的交集。章克标是《狮吼》与《金屋》同人,邵办刊的得力助手;潘光旦为新月书店核心之一,同时还编有一份评论周刊《华年》(1932年4月创刊,出版于上海),孙斯鸣、全增嘏、李青崖皆是其作者;张光宇、张振宇、黄文农则是《时代》画报的中坚力量;郁达夫早在金屋书店时期已与邵相识,两人在文艺趣味上有相近的喜好,都喜欢乔治·摩尔(George Moore)的文章,私交颇佳。陶亢德辞去《论语》主编后,邵洵美请郁达夫接编,足见邵对郁的看重。

倒是林语堂,在筹备《论语》之前,与邵洵美并无密切的互动,只在国际笔会中国分会的活动中照过面。林语堂自1930年7月起,为英文《中国评论》周报主笔“小评论”,每周写一则英文短评,直言无忌又风趣洒脱,在英文读者中传诵一时。1931年5月,林以“中央研究院”代表的身份赴瑞士参加国联文化合作委员会年会,随后在欧洲待了一年,1932年5月返国,不多久即有《论语》的筹备。《中国评论》周报之于林语堂颇具意义,学者钱锁桥对此有两点观察很敏锐:其一,林语堂幽默文章的写作实践,起于《周报》上的“小评论”专栏,是其《论语》文章之先声;其二,周报由一群受过西式教育的知识精英撰稿并编辑,编委如潘光旦、全增嘏,日后也成为“论语社”早期核心成员(钱锁桥《林语堂传:中国文化重生之道》,广西师范大学出版社2019年1月版,96-97页)。林语堂在回国后成为邵氏沙龙的座上客,未必缘于国际笔会的交谊,或因潘光旦、全增嘏之牵线。

可以看出,《论语》的历次筹备商谈,以邵洵美与潘光旦为连接点,聚合了一批背景多样的文化人,关联了三份出版于当时的杂志,包括《中国评论》周报《华年》周刊与《时代》画报。《中国评论》周报群有潘光旦、林语堂、全增嘏;《华年》周刊群有潘光旦、全增嘏、李青崖、孙斯鸣;《时代》画报成员有邵洵美、章克标、张光宇、张振宇、黄文农。问题是,众人何以起意新办一份杂志?章克标晚年回忆道:“时方热天,一面纳凉一面闲话,大家提出要出一本杂志来消消闲,发发牢骚,解解闷气,是‘同人’刊物的样子。”《林语堂先生台核》中的说法却与之不同。“当时我们想办一刊物,适逢语堂等也想办一刊物,于是联合起来同办,决定有文有图,独创一格而以带幽默风趣为主。”(章克标《林语堂先生台核》)两者比勘,笔者以为后一种说法更接近实情。《论语》的发起,并非全然出于众人闲谈间的一时起意,而蕴含着两方的合作,一方是“我们”,另一方是林语堂等。双方在联合前,各自已有办刊的意图。林语堂有志办一份“幽默”刊物接续《语丝》,自不待言(可参吕若涵《“论语派”论》第一章《从〈语丝〉到〈论语〉》,上海三联书店2002年6月版)。值得考究的是,“我们”究竟是指林语堂以外的所有发起人,还是指邵洵美、张光宇、张振宇、黄文农等《时代》画报同人,抑或仅指邵洵美与章克标。从当时诸人的事业轨迹来看,指邵洵美与章克标的可能性更大。潘光旦当时正编辑《华年》,张光宇、张振宇等人的重心在《时代》画报,未必有创办新刊的强烈意愿,更多是以友人身份助力筹备,如写稿与画图。邵洵美虽主持新月书店且投资《时代》,但《新月》杂志日渐衰落,内容又在罗隆基的主导下偏于政治;《时代》则由张氏兄弟执掌,以漫画与摄影为刊物卖点,文章的内容却受限于画报性质,比较芜杂贫弱。对钟情于办杂志的邵洵美而言,在《金屋》之后新办一份有风格、有销路的文艺杂志,是情理之中的考量。此外,因为《时代》,邵洵美身边集中了张光宇、叶浅予、黄文农等漫画人才。画人的参与,可以让《论语》摆脱纯文字刊物的窠臼,以图文互动吸引更多读者。只是此一构想最初未能实现,画人在《论语》筹备中的角色也就隐而不显。

《论语》初期的出版与发行

关于《论语》的出版方,绍元先生在《〈论语〉创刊前后》一文中写道:“1932年9月,上海时代图书公司推出了一本题名为《论语》的文艺性半月刊,十六开四十六面。”(绍元《〈论语〉创刊前后》,俞子林主编《书的记忆》,上海书店出版社,2008年5月版)担任过《论语》编辑的林达祖亦说:“《论语》创刊之时,他(指邵洵美——笔者注)已是上海时代图书杂志公司的资方负责人。《论语》就由时代公司出版发行。”(林达祖《沪上名刊〈论语〉谈往》,上海书店出版社2008年6月版,第7页)上述两说都有一误,1932年9月16日《论语》创刊时,时代图书公司尚未成立,自然不会出版发行《论语》。翻开《论语》创刊号,版权页上写着:主编——林语堂,经理——孙斯鸣,总代发行——中国美术刊行社。中国美术刊行社是时代公司之前身,也是《论语》初期(第一期至第二十七期)的发行方。具体而言,第一期至第十一期,刊行社是“总代发行”,自第十二期起,转为“总发行”。这一名称变化,又关联着《论语》初期投资人、出版方与发行方的更迭,其变迁轨迹如何,似为论者所忽略,值得查考一番。

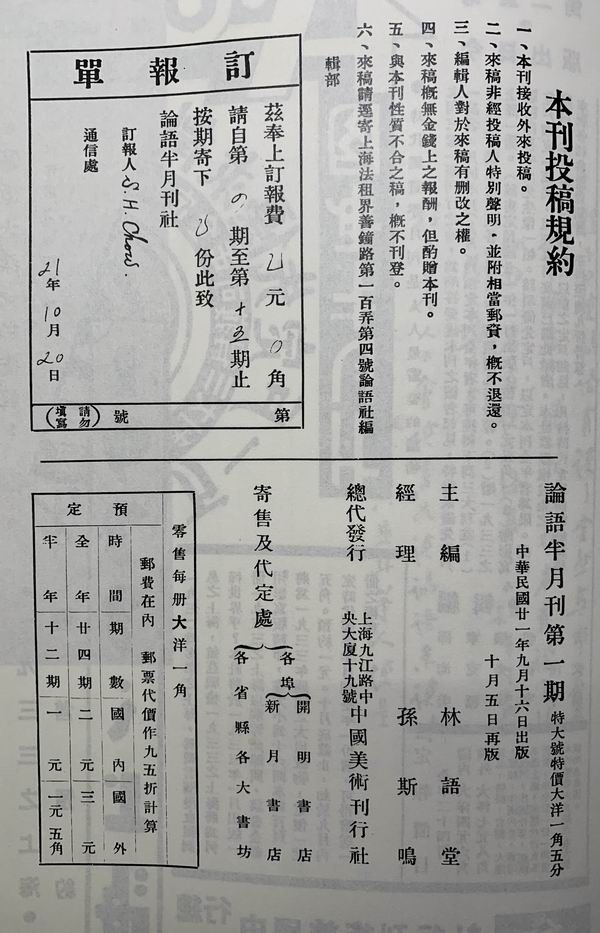

《论语》创刊号版权页,上海书店影印

《论语》在最初,是以“同人刊物”的姿态出现的,发起人有邵洵美等,已如前文所述。众人推林语堂为主编,刊名由章克标拟定。在筹备时,《论语》有意效仿英国幽默杂志《笨拙》,文章与漫画并重,故有林语堂与画人张光宇、张振宇、黄文农合作之议。张氏兄弟彼时得邵洵美资助,出版《时代》画报,黄文农是创作核心之一,长于讽刺漫画。不意林语堂与画人之间起了过节(可参谢其章先生的文章《〈论语〉之初发生了什么》),邵洵美调停未果,双方也就合作不成。画人退出之后,其余发起人决定合股投资《论语》。章克标于1934年记述了出资、印刷与发行的细节:

《论语》自画人不合作后,乃定大家拿出钱来自办,共预备1000元,先收500元试出六期,所以当时市上有《论语》只出六期即行停刊的谣言。先由时代印刷所承印,纸张一切均归代办,发行也归时代代理。因之大家各人都认定了股子,而事实上始终没有人拿出钱来过。这时语堂和洵美是大股东各占十分之二,其他有一股及半股等。(章克标《林语堂先生台核》)

章克标这段话说得有些绕,如果大家已定股而没有人真正出钱,那么先收的五百元从何而来?又说:“林语堂和邵洵美是大股东各占十分之二,其他有一股及半股等。”这是否意味着总股本为一千元,分为十股,一股一百元。其中,林语堂和邵洵美各拿出两百元(合计也不到五百元),而小股东们未曾真正投钱。立此存疑。不过纵使小股东只是挂名,《论语》在创刊之初,还是有一个类似股东会的架构,《论语》最初的主权,应为入股者所共有。再者,既有“试出六期”之议,表明《论语》在创刊之时,众股东对刊物前景尚无把握,需要控制成本,故在资金投入上有所保留。

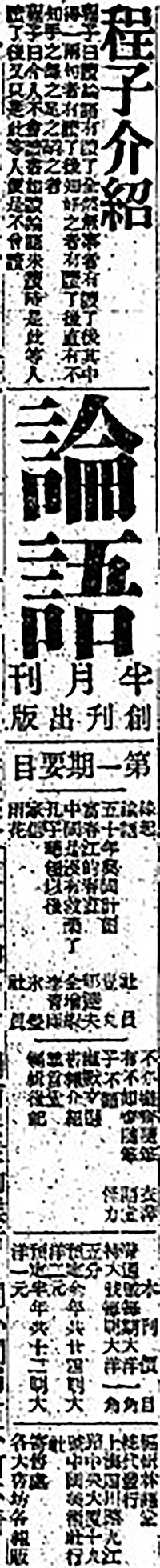

《申报》上的《论语》创刊广告

1932年9月18日,《申报》上登出《论语》创刊广告,广告起首录了一段颇具幽默意味的《程子介绍》(这一节文章,也常出现于《论语》封面),领异标新,宣示自家风格,接着是要目、定价、编辑人、总代发行与寄售处信息。但广告还需有发行网络协力,才能真正收效。邵洵美当时任新月书店经理,又是《时代》画报的投资人,创办新刊,自可运用两家的资产与资源。《时代》以《良友》为竞争对手,远销南洋,发行网络颇为完备。《论语》之销售,自然会倚仗《时代》的发行资源。因此之故,中国美术刊行社成为《论语》创刊时的“总代发行”。值得注意的是一个“代”字,表明刊行社最初只是《论语》发行的总代理,而非所有者。《论语》创刊时的出品方,是同人团体“论语社”。社员里面,有发起人,有股东,有实际投资人,有具名与不具名的编辑,有长期撰稿人,有经理。这是《论语》最初的运作机制。

《论语》初期的运营,除了主编林语堂,章克标与孙斯鸣也助力不少。章克标化名记者K,为创刊号写了一篇《编辑后记》,其中有云:“这一期的稿子,因为大家很热心,来得太多了,本来预定三十二页的,竟超过了一半,因为是第一期创刊,就全收了进去,作为特大号了。”(记者K《编辑后记》,《论语》第一期,1932年9月16日出版)晚年又说:“林语堂把第一期的稿件交到时代书店来了,我只好替他加工后送印刷所,校样也由书店里人初、二校后,才把清样送语堂家里签字付印。”(章克标《世纪挥手》,174页)邵洵美1947年亦谈及《论语》初期的编辑情况:“最先的几期是章克标先生编辑的。后来他为了要专心撰著《文坛登龙术》,于是由孙斯鸣先生负责。到了十几期以后,方由林语堂先生来接替。”(邵洵美《论语一年》)将章与邵的记述相对照,邵所言“编辑”,应指校对与发排等技术性工作,组稿与栏目设计仍是林语堂负责。不过章克标并未在版权页署名,列名的是林语堂与孙斯鸣。林任主编,孙为经理。主编的工作易于理解,经理的职责为何呢?对一本杂志而言,单有稿子并不能成刊,联系印刷所、安排发行、接洽广告等事务性工作也不可或缺。由于《论语》初创时是“同人杂志”,不像一般书店办杂志,各流程都有职员负责,故专设经理统领其事,与林语堂相配合。据邵洵美夫人盛佩玉回忆,孙斯鸣是“罗隆基的学生,因此关系和洵美相熟,也是位能写文章的人才”(盛佩玉《盛世家族·邵洵美与我》,人民文学出版社2004年6月版,184页)。彼时他有不少政论文章,发表于《华年》周刊。《论语》最初十期的封底,常见《华年周刊》《中国评论周报》《清华周刊》《外交月报》《新月》一系杂志的广告,必是孙斯鸣在其中牵线。

《论语》第八期封底广告,上海书店影印

《论语》出版后,迅速获得读者认可,创刊号于10月5日再版。如此热度,自然不会让《论语》只出六期。编者很快公开表达长期办刊的决心:“时局不宁,谣诼繁兴,令人悚然危惧。有人谓我们在想做孔子,有人谓《论语》备出到六期而已。关于后者,我们可以保证绝无其事,夭折非人生愿望之一。我们是在焚香祝《论语》万岁。”(《编辑后记》,《论语》第三期,1932年10月16日出版)至1933年3月,《论语》已是公认的畅销刊物。当时在无锡出版的《人报旬刊》上,曾有关于《论语》销量的报道:“林语堂所编《论语》以幽默自吹,一鸣惊人。俏皮话柄,常被人采用,作为‘今典’,所以,趋时的知识分子,就少不得略破悭囊,以资观摩,于是我们的《论语》销行到三万份以上之广了。”(风信《〈论语〉畅销》,《人报旬刊》一卷二期 ,1933年)《论语》能够畅销,除了内容受欢迎外,也离不开发行渠道的助力。《论语》初期的发行渠道,应与《时代》共享,此后渐次扩大。《论语》第四期(1932年11月1日出版)的封二上,详细列出了各地代售处的名单,分为本埠、外埠与国外,共计六十一家。第五期(1932年11月16日出版)列出的代售处增加至六十三家,第六期则激增至九十九家。北至北平,南至琼州,西至成都,以及美国、南洋等地,都有《论语》的经销处。且不说通邑大都,彼时内地小城达州出版的《詹詹》旬刊上也出现推荐《论语》的文字:“以客观之态度指出社会之矛盾,以幽默文字显示人生之真伪。”(《詹詹》旬刊,1933年第二期)《论语》风行之广,由此可见一斑。

《论语》各地代售处,刊于《论语》第五期,上海书店影印

1933年2月16日,《论语》第十一期出版,版权信息与先前有了一点不同。删去了经理孙斯鸣的名字,增添了“发行——邵浩文”,印刷所由“中国科学公司”变为“时代印刷公司”。“总代发行”仍是“中国美术刊行社”。邵浩文即邵洵美,时代印刷公司是其自有的印刷所。邵洵美成为《论语》的发行人,表明《论语》的资本结构与运作方式发生了变化。对此,章克标有如下记述:

出到第十期时,又议定条件,让给邵洵美个人承受,编辑的支取编辑费却仍照旧,而稿子则支付稿费,以千字三元计算。这是和本来预定的不对了,本来主张至少五元,否则不付分文的。十期以前之稿,因自办故,均不付稿费,议计将来有利益时再算作股份,编辑则每月津贴百元耳……因在《论语》归洵美负责,暂付稿费三元之时,曾决定待销行有增加,再加稿费的。(当初,决定千字五元,暂不付给,到了十一期起,则先以千字三元计算后,一直没有更动,而销路差不多增加一倍了。)(章克标《林语堂先生台核》)

前文说过,《论语》的初始股东,并非人人都实际出资,有些只是挂名。其中,邵洵美与林语堂是大股东,各占十分之二,相对控股。因此,所谓“议定条件”,邵与林应有较多的话事权。议定的条件有三。一是自第十一期起,《论语》由同人合股改为邵洵美全资。如此《论语》的所有权就归于邵氏。关于此事,林语堂曾回忆:“我在上海办《论语》大赚其钱时,有一个印刷股东认为这个杂志应当归他所有。我说:‘那么,由你办吧。’我那位朋友接过去。”(林语堂《林语堂自传》,93页)活跃于三十年代海上文坛的曹聚仁晚年亦说:“论语社乃是十人合股的有限公司,而邵洵美自有权利据《论语》为独家财富的。”(曹聚仁《我与我的世界》,北岳文艺出版社2001年2月版,510页)二是编辑(林语堂)依旧领取编辑津贴,数额不变,仍为每月百元。林语堂之前是大股东,如今转为投资人聘请的主编,相当于合同制,形成类似老板与雇员的关系。邵洵美在《论语一年》中说:“到了十几期以后,方由林语堂先生来接替。”(邵洵美《论语一年》)邵所言林语堂接编的时间点,应是从其独资《论语》时算起;三是开始支付稿费,每千字三元,少于最初议定的千字五元。关于稿费与编辑费,章克标晚年曾说:“开头并没有提到编辑费与稿酬,大家也并没有拿钱付钱的意思,全是爱好的玩玩儿的性质,没有想到什么经济利益。”(章克标《世纪挥手》,174页)对照之下,可以看出章晚年回忆有所失真。《论语》筹备时,众发起人不仅提及编辑费与稿费,还拟定了标准,编辑费为每月百元,稿费为千字五元。由于杂志初创而资本有限,有赖于同人无私襄助,就只给编辑费而暂不支付内稿稿费,稿费待杂志盈利之后再计算为股本。但此一打算并没有实现,因为《论语》改由邵洵美独资,“对以前的十期采用了‘既往不咎’的办法,一律不算旧账,算是大家为‘创业维艰’尽的义务”(章克标《世纪挥手》,176页)。

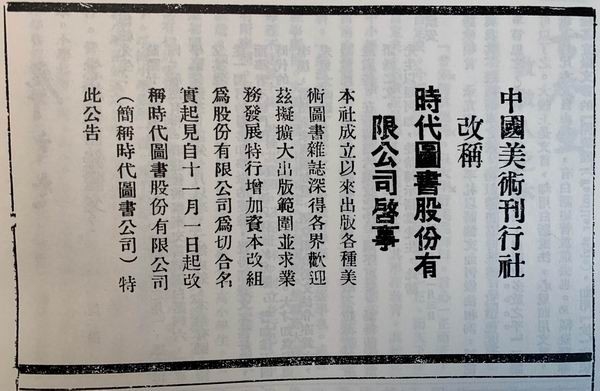

邵洵美独立发行《论语》,仅仅一期。第十二期(1933年3月1日出版)的版权信息又有更迭,“发行”与“总发行”均署中国美术刊行社。刊行社之前是“总代发行”,如今“代”字去掉,即表明刊行社由代理方转为所有者。至于将“发行”与“总发行”分开,乃因“发行”在此处的含义近于“出版”,而“总发行”则就“营销”而言。第十二期的封底,《时代》与《论语》的广告联袂而刊,以“中国两大便宜刊物”为卖点,并推出“联定优待办法”,也宣示两份刊物如今同属一个东家,在营销上可以关联操作,相互加持。耐人寻味的是,邵洵美何以在取得《论语》经营权之后,又迅速转给中国美术刊行社?邵洵美是全权转让,完全脱离关系;还是隐于幕后,利用刊行社的资源运营一切,目前未见明确史料,犹待进一步考证。

中国美术刊行社改称时代图书股份有限公司启事,刊于《论语》第三十期,1933年12月1日出版,上海书店影印

1933年11月1日,中国美术刊行社改组为时代图书股份有限公司,是日出版的《论语》第二十八期上,“总发行”也就改为时代图书公司。至此,才可说《论语》是时代公司出版发行之杂志。