无眼者《阿姆河文明印章:纹饰篇》

和印度河谷印章一样,很多BMAC印章上的纹饰反映了当时居民的信仰和日常生活,却因文献资料的匮乏而难以解读。然而,通过比对周边文明如埃兰、伊朗东部、印度河谷,乃至两河流域、叙利亚、安纳托利亚甚或爱琴文明的图像体系,我们可以对其中一些图像的内涵和渊源做出一些推测。同时,它们也很好地证明了史前交通融合的兴盛。

持蛇人和“兽主”

持蛇人的形象在BMAC的各种类型印章上都普遍存在。虽然这让人第一眼想起爱琴文明的持蛇女神,不过它其实有着地理上更贴近的亲缘——伊朗。类似的持蛇恶魔形象在石器时代晚期的伊朗印章上就已经出现了,继而流传至两河流域和埃兰文明最早的滚印上,甚至在日后的两河艺术中还会间或闪现(比如亚述艺术中一些恶魔就常作双手持蛇)。

BMAC持蛇人石质双面印(其中一面)

大都会博物馆收藏

持蛇人石印

伊朗(5000 - 4000 BCE)

大英博物馆收藏

拉玛希图护身符上的持蛇拉玛希图恶魔

新亚述帝国(900 - 626 BCE)

大英博物馆收藏

持蛇的形象可能是“兽主”的最早形式,它象征了远古人类征服自然所仰仗的一种“神力”,只不过略显苍莽和原始。在天界诸神的秩序形成后,这种形象便被逐渐归于“混乱”乃至“邪恶”的范畴,故而在亚述和巴比伦文明的后期常作为恶魔的标志。

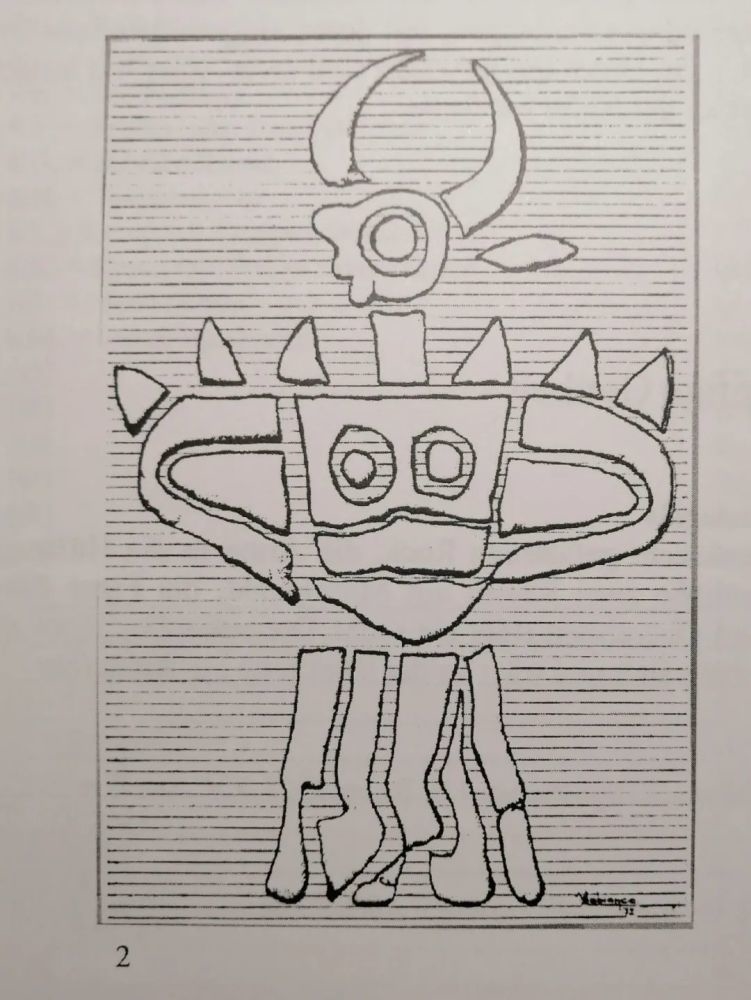

蛇肩、有翼和牛头神人

在伊朗东南部的一些遗址如“被焚之城”(Shahr-i Sokhta),特佩·亚雅(Tepe Yahya)等出土的滚印上可以看到肩部长有蛇或一对翅膀的神祇形象。美秀博物馆则藏有“同款”的神像。这是伊朗东部特有的地方神祇形象,而在BMAC出土的阳文铜印上也出现了类似的神像,它们往往骑着虎(或豹)、天鹅或蛇,或坐在椅子上。

伊朗东部的有翼神祇形象

左侧:出土于特佩·亚雅的滚印,采自【Potts 2001】

右侧:银鎏金神人像,采自【美秀博物馆 1998】

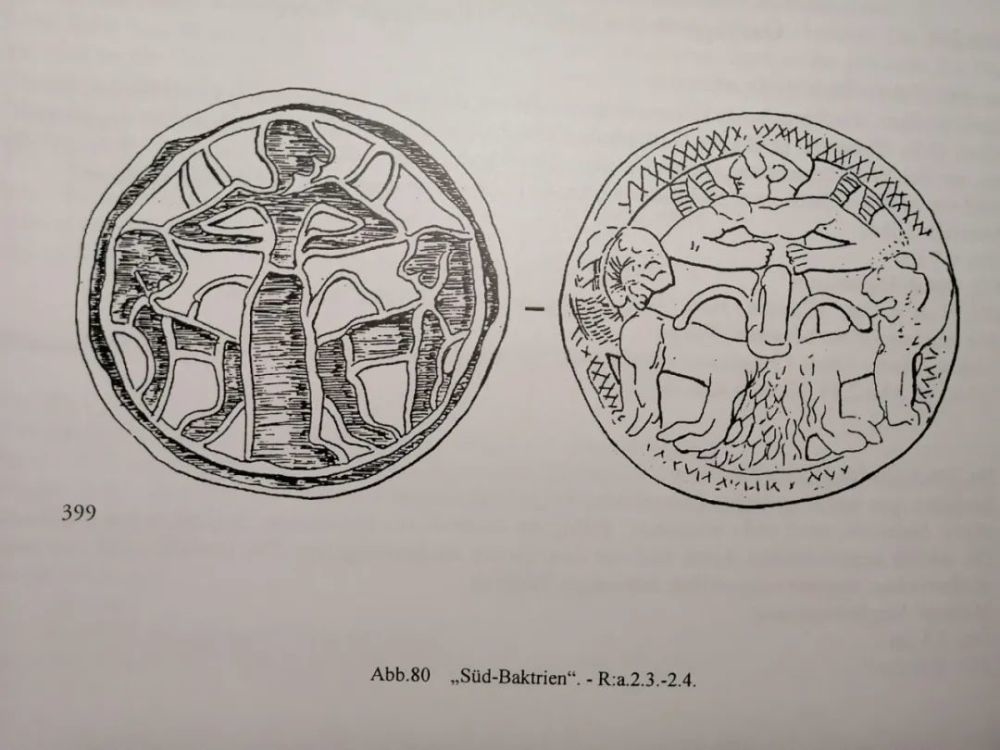

BMAC镂空铜印,有翼神人

出土于巴克特里亚南部,东京古代东方博物馆收藏

采自【Baghestani 1997】

在阳文铜印上,这种形象有时变得颇为复杂,比如肩部伸出一对鹰的神祇,或者坐在奇怪异兽上的神祇等。

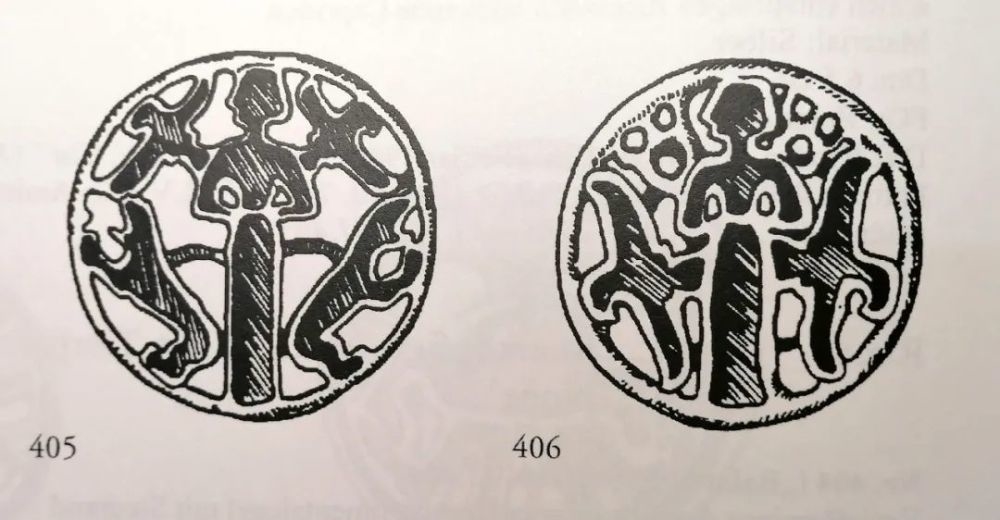

BMAC镂空银印,肩上伸出动物的神人骑异兽

出土于巴克特里亚

采自【Baghestani 1997】

BMAC镂空铜印,肩上伸出鸟和物体的神人

出土于巴克特里亚

采自【Baghestani 1997】

与翅膀对应,有一些神人形象还长着鸟头,且采用“兽主”形式构图的非常常见。

BMAC铜印,鸟头英雄搏蛇

洛杉矶亚洲艺术博物馆收藏

最经典的是出土于巴克特里亚的一件仪式银斧,上面的“鸟头英雄”正在和一猪一龙搏斗。一块陶片上也有类似的滚印留下的鸟头英雄搏兽画面。

BMAC银鎏金仪式斧头

大都会博物馆收藏

带有滚印印痕的陶片

出土于巴克特里亚的Gonur Tepe

采自【Sarianidi 1994]

在佳士得拍卖的一件鎏金印上描绘了有着华丽双翼的鸟头英雄,它的翅膀长而飘逸,可能受到了两河流域或埃兰艺术的影响,同时还有几个可能是印度河谷文字的字符。

BMAC鎏金印,鸟头英雄搏兽

佳士得拍卖

牛头神人的形象也不少见,其中不乏“兽主”形态的。

BMAC镂空铜印,牛头英雄搏蛇

大都会博物馆收藏

BMAC镂空铜印,牛头神人

出土于“被焚之城”,伊朗国家博物馆收藏

采自【Baghestani 1997】

来自杰罗夫特(Jiroft)地区的绿泥石容器中此类持蛇的牛头女神,持兽的神祇等非常常见。此类容器因其外部丰富精湛的浮雕而成为风靡西亚的奢侈品,在乌尔王墓、波斯湾等地均有发现。

杰罗夫特出土绿泥石容器上的持蛇神人

约2000 BCE

伊朗国家博物馆收藏

杰罗夫特出土绿泥石容器上的持蛇神人

约2000 BCE

伊朗国家博物馆收藏

这种兽头人身或具有野兽特征的人物形象或许可以追溯至原埃兰时期(Proto-Elamite Period,3100 - 2700 BCE)艺术中那些模仿人类行为的野兽形象。它们可能是早期的地方神祇,也可能是精怪、恶魔等超自然力量的化身。这其中著名的例子如葛诺母狮,大都会的银质牛形容器,以及原埃兰滚印上的奇特形象。笔者习惯称之为“兽假人行”,也就是野兽模仿人类行为的意思。

银质母牛形容器

原埃兰时期(3100 - 2700 BCE)

大都会博物馆收藏

泥板滚印印迹上的“兽假人行”

原埃兰时期(3100 - 2700 BCE)

卢浮宫收藏

滚印上的“兽假人行”

原埃兰时期(3100 - 2700 BCE)

伊朗国家博物馆收藏

虽然埃兰文明的历史尚在晦暗之中,但这种形象的影响却可能极为广泛,甚至两河流域艺术中常见的牛头人等形象与之也有渊源。在伊朗东部乃至BMAC文明中有所反映也合情合理。

阿卡德滚印上的牛头人形象(最左)

常被认为是野人恩启都

大英博物馆收藏

外来的纹饰

在一件滚章印上出现了爬在杆顶的人物形象——一些学者认为是一种杂技【注1】或猴戏。在镂空铜印上猴子的形象并不罕见,但中亚并非猴子的主产地,倒是恒河猴多见于巴基斯坦和阿富汗——既靠近印度河流域。这种外来物种是否用来象征地位和情趣,抑或和某种宗教仪式有关现在还无法确定。

BMAC“滚章印”上的“猴戏”

出土于马尔基亚纳的Togolok遗址

采自【Sarianidi 1994]

BMAC镂空铜印,猴

出土于巴克特里亚南部(阿富汗北部)

采自【Baghestani 1997】

在另一些滚印上可以看到卷草纹——源头无疑在叙利亚的一种古老纹饰。这类纹饰尤其常见于陶器焙烧前用滚印压印出的装饰花纹中,而陶器焙烧的做法也是来自叙利亚、安纳托利亚的。这当然是欧亚草原史前商路的最好见证。

带有滚印印痕的陶片

出土于马尔基亚纳的Taipi Tepe

采自【Sarianidi 1994]

还有之前放过的这件

一些铜印上甚至可以看到双头鹰的形象。这一形象虽然在赫梯帝国时期最为出名,但实际上在2000BCE前后叙利亚北部(如:埃布拉王国)的滚印上已经在使用了,所以同样可以确定为西来的。

有趣的是景教印中有一些纹饰与此颇为相近,只是所用的材料和保存状态是可以一眼分辨出来的。

BMAC镂空铜印,双头鹰

出土于鄂尔多斯草原

采自【Baghestani 1997】

BMAC镂空铜印,双头鹰(或比翼鸟?)

大英博物馆收藏

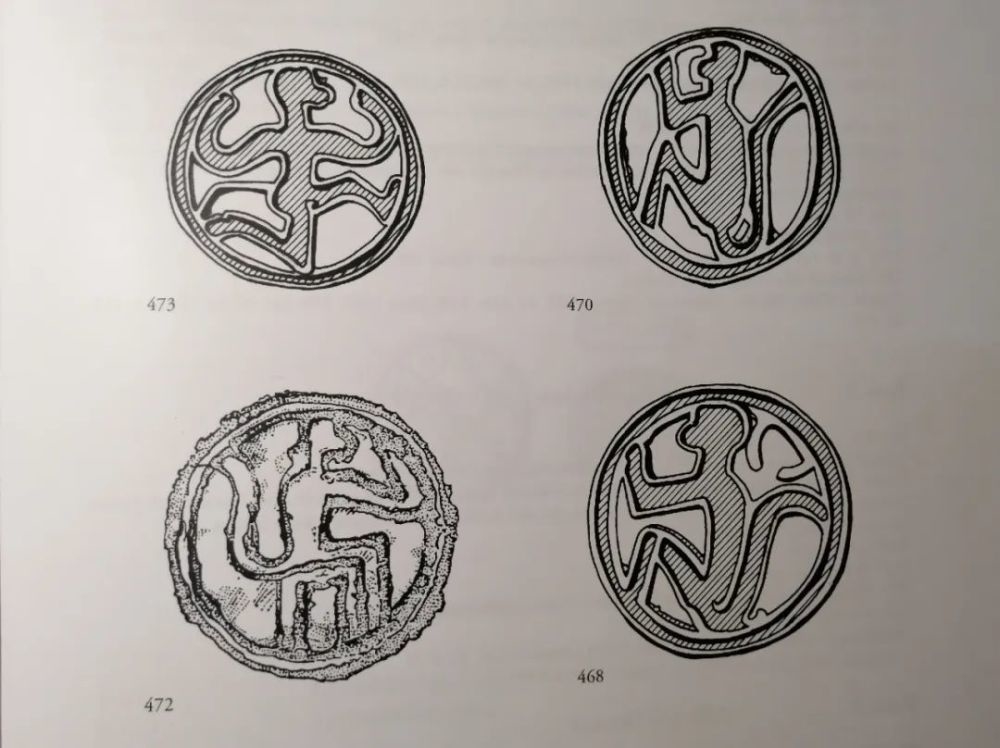

“不起眼”的几何纹饰

BMAC印章中最常见的自然是几何纹饰,其中也不乏眼熟的。比如十字、阶梯十字、反十字等。

BMAC镂空铜印,常见几何纹饰

大都会博物馆收藏

十字间杂曲线的纹饰在两河流域用来表示太阳,出现于古巴比伦的滚印等艺术作品上。但是这种纹饰在BMAC文明中常常会发生一些变化,比如曲线成对出现,因此其象征意义或早已变化。同样,常见于两河流域的六芒星花纹(象征伊斯塔尔女神)也有很多变体,比如星芒成为曲线等等。另一种可能是,这些纹饰只是基于放射对称原则的演绎而没有受到外来影响。

BMAC镂空铜印,曲线“六芒星”纹

大英博物馆收藏

BMAC镂空铜印,十字曲线纹

可视为反十字纹的变种

大英博物馆收藏

BMAC镂空铜印,十字星芒纹

同类纹饰在两河流域象征太阳

大都会博物馆收藏

序轮花饰(或叫圆花饰、玫瑰花饰等,既rossette)更有可能和两河流域存在联系,这种纹样因其美观和庄重而得到广泛的亲睐。

BMAC镂空铜印,序轮花饰

大都会博物馆收藏

卷草纹作为局部装饰非常常见(上文已有讨论,此处不赘述)。其单体化——对螺旋纹偶尔也会出现(这种纹饰可能有着更遥远的来源,下一篇会谈到)。

BMAC镂空铜印,对螺旋纹

大都会博物馆收藏

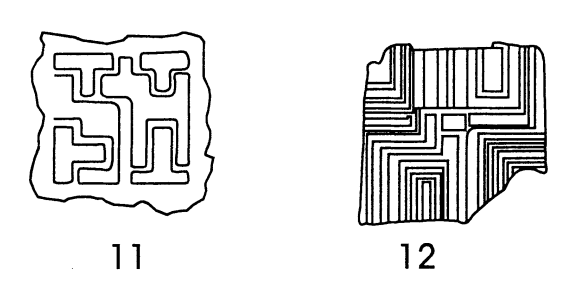

“迷宫”纹样在阳文印章中颇受欢迎(铜印和石印上都有),显然和印度河谷有着联系。这种纹样的真正内涵仍然是个谜。规则的点纹或同心圆纹也和印度河谷关系密切。

BMAC实心阳文铜印,迷宫纹饰

采自【Salvatori 2000】

甚至后来在古典世界曾流行的“三条腿(Triskele)”纹饰也出现了。不过这种花纹也是三角形对称辐射中少数比较有装饰性的,BMAC的艺术家们应该可以想到。

BMAC实心阳文铜印,三条腿纹

采自【Salvatori 2000】

几何纹饰或许不起眼,不过它们能更直观地反映文明之间的关联,又具有丰富的变化,方便我们深入探究这些史前艺术家的造型手法,是不可忽视的一类纹饰。

(纹饰篇结束,下一篇来回顾一下BMAC文明印章带给我们的诸多谜团及其重要的意义~)

注1:Sarianidi认为这些“猴头人”和爱琴文明以及胡利安人的兽头女神有着相同的渊源,并企图由此证明BMAC艺术和小亚细亚乃至爱琴文明之间的联系。

吴佳玮,笔名无眼者、桑托。《弯月王朝》西方古珠印文化传播平台创始人,上海青年书法协会篆刻研究会委员,域外古印章和古珠饰文化研究者。

【主持活动】

2016年12月,西泠美术馆《他山之玉—域外高古印展》协作策展人,展品提供者。

2017年1月,上海珠饰博物馆于尚演谷《沉淀千年的美—世界古文明珠饰展》策展人并作展程讲座。

【专著】

《泰坦之境—古典宝石雕刻上的希腊诸神》2017.12出版,第二作者

【刊文】

《滚印—起源于两河流域的古老艺术》《华夏地理》2016.5

《印记戒指—指节上的辉煌史》《收藏 拍卖》2016.8

《在伦敦,逛博物馆会上瘾》《收藏 拍卖》2016.11