他是朱德的恩师,他的手抄诗集现身,诗中记录北京众多古迹变迁

李根源(1879-1965),字雪生,云南腾冲人。他是中国近代史上名声显赫的政治人物:参与孙中山组建同盟会的筹备工作,堪称辛亥革命的元老;为呼应辛亥武昌起义,他在云南参与领导云南起义;他参与二次革命,投身反对袁世凯称帝和护法斗争等革命运动……他的一生可谓功勋卓著。

在中国近代史的各个时期重要阶段,都有其身影,都闻其呼声。

值得一提的是,他还是朱德的恩师。1909年春,四川籍青年朱德,从成都辗转多日到达昆明,报考云南讲武堂,当时学校的招生制度规定不招非云南籍学生。朱德再次报考时将籍贯改为云南,被顺利录取,谁知入学不久便因朱德的四川口音被校方识破。校方准备开除朱德,但时任讲武堂监督的李根源,欣赏朱德的斗志,把他特招入学,最终成就了朱德的鸿鹄之志。两人的师生情谊保持几十年。新中国成立后,朱德还请李根源老先生住进自己的家里。

鲜为人知的是,李根源还是一位多产的诗人。青少年时代,李根源在家风的影响与熏陶下,接受了良好的中国传统文化教育,文采飞扬。他从十七八岁起开始写诗,存世有近两千首诗。近些年,有研究者对李根源的《曲石诗录》进行了系统研究,研究者认为,李根源的诗集从纵向看,跨度极广,堪称史诗巨制;从诗歌的风格看,具有元(稹)白(居易)朴实无华的诗风。

▍李根源

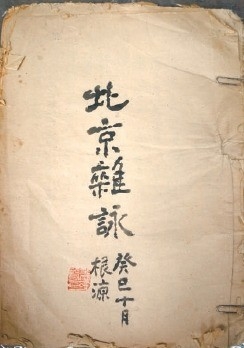

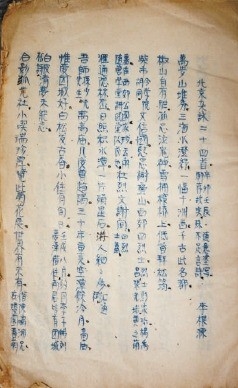

最近,笔者从收藏家景朝智先生那里偶然发现了李根源的一册手抄诗集,名为《北京杂咏》。这是李根源1951年至1952年,游历北京后写的诗歌专辑。细细揣摩,这册诗集应为李根源亲自选定编辑的。更为罕见的是,这本诗集是在粗纸上手写而成,而且李根源还用毛笔工工整整地题写了书名款,并钤有先生的名章。

轻轻翻阅书页,仿佛听见历史的回响。究竟书页是否为李根源亲笔,不敢断言。再细看,诗集中有几页,有细心修改甚至挖补的痕迹,这恐怕是只有敝帚自珍的著者本人才能做的吧。

根据笔者的翻查,李根源的诗集有十六卷之多,多在民国年间出版,1961年还出版过一部分,不过1949年后的诗作,均未正式出版过。在所列待版书目(油印、复写本以及手写本)中,也未见《北京杂咏》这部诗集。

《北京杂咏》里面全是关于北京的诗,涉及很多地名和历史踪迹。在品读这些诗歌时,能感受诗人的志向与情怀,正如后人对李根源诗歌的评价:“有为有守切时望,亦文亦武胜匹俦。进则忧国,退则乐天,其志尽见于诗。”除此之外,从诗中可以寻觅到当年老北京不一样的风情。

▍李根源手写的《北京杂咏》封面

▍《北京杂咏》内页

游历北京彰显“反清”心态

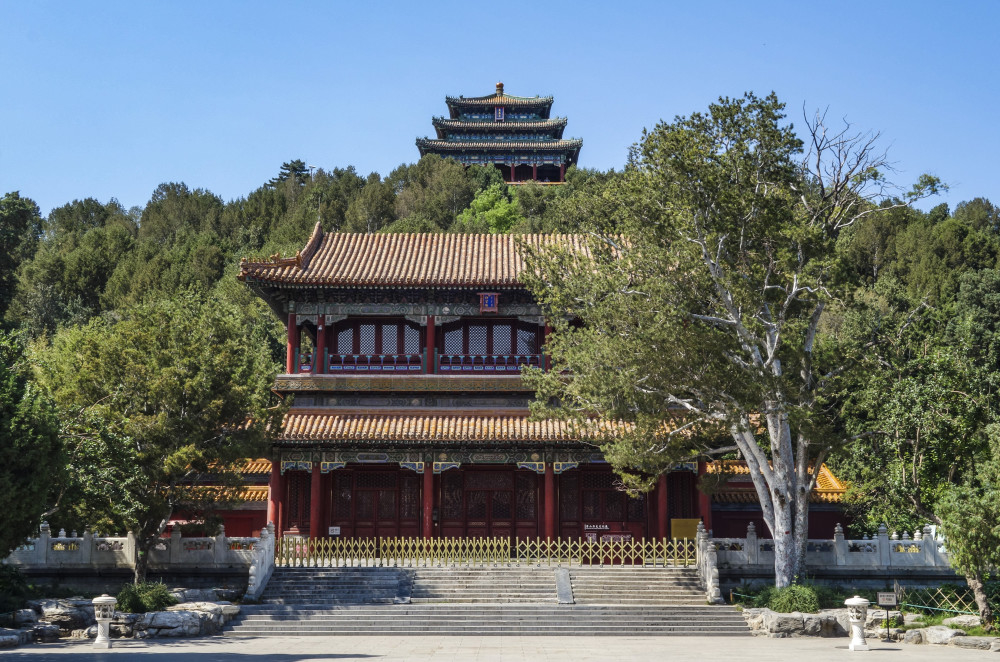

李根源诗集《北京杂咏》,一共收录二十四首五言绝句。先看第一首《千古此名都》:“万岁山堆秀,三海水澄绿,一幅十洲画,千古此名都。”

万岁山即现在的景山,三海即指现在的北海、中海、南海。“一幅十洲画”是把北京的山水之美拿明代绘画大师仇英(号“十洲”)的山水画来比喻,从万岁山这里徐徐展开《北京杂咏》的诗卷,再恰当不过:还有哪处风景能展现北京这座“千古此名都”的呢?

这首诗开头非常重要,是“定调”之作。万岁山是明朝时的称谓,俗称煤山,明代之前有镇山、青山的叫法;明代之后清顺治年间改称景山。李根源在诗中用明代称谓,用意明显。从李根源家族身世看,其祖籍为山东,李家始祖是明朝派往云南戍边有功之臣,受有皇恩。因此,李根源始终有一股“反清”的心态,这在诗集中有多处体现。

▍景山公园

再看这首《游北郊》:“十三陵谒遍,八达岭走穿,恰是春好处,杏花开满山。”根据此诗的旁注,这次郊游由妻子陪同,并携带着子孙三代。他穿行于八达岭山间,尽赏满山杏花遍开的美景,却没忘把十三座明皇陵拜谒个遍,这也算是对祖上的一种告慰。

细读整本诗集,都能品出诗人的这种立场。比如《有感珍妃井》:“珍妃无从见,只遗井泉香,庚子大耻辱,谁也不能忘。”他从一个清皇妃子的个人悲剧,联想到国家曾遭遇的奇耻大辱,不禁义愤填膺,这正是辛亥革命元老的胸怀。

还有一首《颐和打油诗》:“日后生前物,一一得保存,不知被窝里,睡着哪个人。”诗人在游览颐和园,看到慈禧太后的一些遗物时,对腐败的清王朝,进行了不留情面地讽刺、揶揄。读到这里,诗集有了“杂咏”的味道,真是大俗,又大雅。

在《北京杂咏》的游历诗中,也有抒发诗人愉悦心情的。如《游团城记忆》:“唯爱团城好,白松发古香,小住有旬日,清梦未能忘。”住在团城里,李根源闻到了白松的古香,又一次沉浸在当年小住的梦乡中。

《游稷园》一诗,他的心情则完全放松了:“合影弧光社,小吃瑞珍厚,览此菊花展,世界有未有。”

稷园,也称社稷坛,也就是现在的中山公园。民国年间,昔日皇家祭坛改做市民公园后,园内曾设诸多为游人服务的设施,弧光社是园内的照相馆,瑞珍厚烤肉馆也曾在园内营业。他先是与老友合影留念,再到瑞珍厚尝美味,接着观看园中的菊花展,叙友情,尝美味,赏花容,过了一段神仙般的日子。

拜谒忠烈先贤遗迹

《北京杂咏》除了上述游历诗外,还有就是一些拜谒古迹的诗了。因为李根源盛年时,曾多次到过北京,晚年再次重游,正好记录了这些古迹的变迁,也为今天的人们提供了研究线索。

《访椒山祠》一诗写道:“椒山自有胆,孤忠泣鬼神,雪拥榨子桥,低首拜松筠。”杨椒山是明朝中期著名谏臣杨继盛的号,他因奏劾严嵩“五奸十罪”而被陷害入狱,遭毒打酷刑,三年后混同其他死刑犯上报,被处死。后来穆宗皇帝继位追赠谥号:忠愍,后人在位于宣武门外鞑(榨)子桥松筠故宅设祠堂以奉祀。对于明代忠烈之臣,李根源自然多次拜谒。

诗的头一句,“椒山自有胆”引自杨椒山语。杨椒山入狱后遭受百般毒打,同僚不忍,托人送一副蛇胆让其止疼。杨椒山说:“椒山自有胆,何蚺蛇为?”意思是说,我自己有胆,用得着蛇胆吗?李根源在这里用典自然,天衣无缝。“雪拥榨子桥”一句,点明了前去拜谒的季节,烘托了天地同哀的肃穆氛围。

李根源在京期间,凡是敬仰之先贤,必往拜谒。他曾多次拜谒顾亭林祠,并写诗记录。《拜顾亭林祠》:“护国亭林祠,来京必瞻拜,祠虽成破落,先生精神在。”

报国寺在广安门内大街一带,在现在人的记忆里,报国寺旧货市场,曾是一处淘宝的好地方。后来因为城市发展,报国寺的几进院落安静下来。

▍顾亭林祠

不管早年间还是现在,常去报国寺的人,都知道在寺的西跨院有一处顾亭林祠。顾亭林就是顾炎武(1613-1682)。他是明末清初杰出的思想家、经学家,与黄宗羲、王夫之并称明末清初“三大儒”。

李根源在此诗的旁注里,清楚地记着自己以前六次来此拜谒的时间,算上这次来,是第七次。李根源多次来此拜谒顾炎武,仅仅仰慕顾炎武的学识吗?不然。

顾炎武所处的时代,正是明清朝代更替的时代。明朝在北京的政权崩溃,但仍以南京为中心存在了一段时间,史称南明。在此期间,身处南直隶(江苏)的顾炎武积极投入抗清斗争。南明最终失败后,顾炎武游历治学,累拒为官仕清,后病逝于游历治学山西的路上。顾炎武所表现出来的民族气节,恐怕才是令李老先生高山仰止的吧。如果说之前六次的拜谒是发愤励志,那么第七次的拜谒,应该就是告慰了。

寻名臣师友旧迹

对于李根源来说,袁崇焕墓不能不去,他在《谒袁督师崇焕墓》一诗中这样写:“烈骨草草葬,一葬成千古,今来拜谒之,花市飞红雨。”

值得一提的是,他去袁崇焕墓的时间非常巧。1952年,北京市进行大规模城市建设,打算迁移袁崇焕墓,广东籍叶恭绰等人上书毛主席要求原地保护袁崇焕墓。毛主席在批复中提到,袁崇焕是“明末爱国领袖”,位于崇文门外东花市斜街原广东义园内的袁崇焕墓得以就地保存。李老先生或许是在这前后来此拜谒,并写下这首诗的。他拜松筠祠堂时“雪拥榨子桥”,来拜谒袁崇焕墓时,“花市飞红雨“,忠魂烈骨感天动地,真是天地同祭。

▍袁崇焕墓

李根源还写有《窑厂文襄宅》一诗:“宣外旧窑厂,文襄宅于兹,遗址今何在,楚老也不知。”根据李根源在此诗的旁注,民国六年(1917),吴楚生(式钊)曾告诉李根源,杨文襄公的故宅在宣武门外旧窑厂。他俩曾一起访求之,未获。上世纪五十年代初,李根源又想起这事,想再次去杨文襄故宅的遗址看一看,可是问楚老(或为吴楚生),他也不知道在哪里。

杨文襄公是谁呢?他就是杨一清(1454-1530),字应宁,号邃安,祖籍云南安宁。明代名臣,因遭构陷抱病而死,谥文襄。杨一清为官五十余载,历经成化、弘治、正德、嘉靖四朝,官至内阁首辅,是云南人的骄傲。这怎能不使李根源念念不忘,一直想寻拜一下在京的故宅呢?

笔者读罢此诗,忽然生出一个疑问,一位位高权重的明朝首辅,会在北京外城黑(旧)窑厂附近选址建宅吗?可能性不大。诗里提到的宣南旧窑厂,极有可能指的是离宣武门更近的老琉璃厂。清朝康熙末年,为清除黑烟污染,琉璃厂搬迁到了京西琉璃渠,于是有了新旧窑厂的区分。那么,原来烧琉璃的窑厂称旧窑厂最恰当。

除了名臣,其恩师的寓所,他也常去拜访。《寻谒先生寓》一诗这样写:“吾师寓高庙,几度曾趋谒,三十年重来,空潭余冷月。”

这里的“吾师”,是李根源在云南昆明高等学堂读书时的老师孙少白。正是在孙少白的指导下,李根源阅读了大量进步书籍,逐渐形成先进思想,走上革命道路。李根源视孙少白为恩师,终生不忘。他多次拜谒恩师在北京寓所,而这一次来,面目全非,不辨踪迹。

那么,诗中所提到的高庙,在哪里呢?北京有多处叫高庙。高庙一般有两个条件:一是要建在高坡之上,另一个条件就是庙必须是关帝庙,两者兼备,才称得上高庙。

在陶然亭北门外,黑窑厂往西,现在还有晋太胡同,在胡同西北侧,早年间曾有山西太平县郡人士建的一处会馆,会馆中辟正殿供关公像。因地处南横街以南低洼地带,建会馆时筑土为基,明显高出周边地面,晋太高庙就成了这座会馆的俗称。不过晋太高庙在他去的很多年前,早已无存。

虎坊桥路西,在腊竹胡同一带,有一座用砖垒砌的高土台上,筑有屋宇数间,那也曾是一处高庙,再准确说,叫关帝高庙。民国期间,这座庙宇向社会局登记时,就因为用简称高庙不规范,更名为关帝高庙。此处关帝高庙靠南大部分因城市建设早已拆除,如今空留后殿,突兀而立。现存的小院房檐下有碑石留存。碑石记有这样的文字:“于四周平壤之中,筑土为基,耸出仞有余,而高庙即建其上,高庙之名由是得欤”。重修碑文又记:“筑泊岸甬道均与庙基相称”。可见此处高庙周围曾积潦遍布,李根源在诗中也提到“空潭余冷月”,莫非李老先生寻谒的先师寓所,就是此处高庙吗?不得而知。

北京的高庙还有几处。现在东城三里河北芦草园附近就有一处,不过早先这里河道干枯,多建民居,并无水迹。据说,什刹海北岸有一座普济寺,里边供奉有关帝,也称高庙,但那里离李根源多有活动踪迹的南城远了些。早年间,出了城,朝阳门外有一高庙村,应该更不可能是李老先生要寻之处了。

详细记录云南在京各地会馆

因为李根源是云南人,云南各地在京的会馆,也是他多次寻访之处。比如其中有《云澄试馆记》一诗:“今日云澄馆,芥庵传经院,苦行六十年,了此生死愿。”

云澄会馆是一座滇籍的学子试馆,它原来是一芥庵传经院,以门楣存“芥庵传经院”匾额为证,李根源的诗足以补史料(现编纂的北京会馆资料)之不足。云澄会馆,其实是当年的云南府和临近的澄江府两个府合建的一座学子会馆,也称试馆,馆名取各府一字。这座会馆当年坐落在内城东南角泡子河附近的江擦胡同(《京师坊巷志》记油房胡同有云澄会馆),位置就在现在北京站广场西边的停车场那里,江擦胡同也已全无踪迹。

据李根源在另外一首诗的旁注得知,芥庵传经院曾有一位昆明的名僧:堪福,他在这里传经六十余载。至此,李根源联想到自己,六十余载漫漫求学路和艰苦奋斗历程,如今伟业功成,也算得上了此“生死愿”了。

另一处与云南会馆有关的诗是《赵祠忆先贤》:“问桃居赵祠,王革亦此住,吁嗟黄矣比,一卧不归去。”这里提到的“赵祠”,实际上就是位于法源寺西墙外的云南会馆西馆,别名赵公祠。

要是没有赵公祠,可能还不会有这处云南会馆西馆。明朝末年,李自成破城而入。在如今这座会馆的位置(当年叫白帽胡同),一位名叫赵撰的监察御史,与李自成的军队相遇,他率长子及家丁护卫奋战。赵撰被俘后大声痛骂,李自成部将气急败坏,将他与家人乱刀砍死。赵撰死后就近葬于法源寺西北墙外。到了清朝乾隆年间,赵撰被加恩赐谥曰忠愍,并在法源寺旁立景忠祠祀之。也就是在此专祠基础上,逐渐形成了云南籍的一处会馆。

有趣的是,这首诗的一句旁注引起了我的兴趣:“腾越刘桐轩先生晋康道光乙酉拔贡,著有《问桃山房集》,来京朝考,住华佗庙……”

华佗庙在哪呢?翻遍《北京寺庙历史资料》也不见,买来几份民国地图也查不着,有关会馆资料也看了,均无记载。好不容易查到一处,在什刹海北岸有一座普济寺,里头陪祀供华佗,所以也称华佗庙。这提醒了我,会不会赵公祠里也供华佗神像,因此又称华佗庙呢?

重新围绕赵公祠查找,我终于从一篇资料中找到“华佗庙”三个字。原来,在赵公祠基础上形成的云南会馆西馆,另辟一院屋,立关帝、华佗、观音像奉祀,周边街坊常来卜卦,且多有灵验,华佗庙的名字反倒比赵公祠叫得响了。看来,读李老先生的诗,收获真是不小。

李根源在《云南会馆赞》中自豪地夸赞了在北京较大的七所云南的会馆:“七个金碧馆,辉煌亘两朝,乡情堪复醉,难忘是珠巢。”在本诗的旁注里,他如数家珍地把滇籍在京会馆记录在册:“明正德年间,滇人始创会馆,历今五百余载;留有珠巢街新馆,校场头条北馆,延王庙街南馆,法源寺前街赵忠愍景公祠及云南先贤祠,江擦胡同云澂馆,崇兴寺街理化馆,校场五条昭通郡馆;莫外,如铁门、米市、张相公庙、门楼、南新华街等分馆、寓宅,共计四百八十余间。”他的记录与后来会馆资料相对照,竟几无出入。

▍珠朝街的云南新馆 蒋晨明 摄

李老先生对位于珠巢胡同的云南新馆情有独钟。也许,他早年来京在此居住,生出情感,于是,他写了“难忘是珠巢”。珠巢胡同的云南新馆,从规模上是较大的,有四个相对独立的院落。它的知名度也是最高的,光绪年间,维新派人士在这里发起成立滇学会,并于1898年参加了成立于粤东新馆的全国各省学会统一组织——保国会。自此,滇籍人士以云南新馆为据点参与维新变法等活动。作为辛亥革命元老,李根源一定熟知云南新馆这段光辉历史。据说,这处位于珠巢街的云南新馆要腾退重修。这也该是李根源老先生的心愿吧。

遍访革命志士遗迹

作为辛亥革命的参与者,对于当年反清革命志士在北京的印迹,自然非常关注。《四烈士墓》这样写:“柴市文信国,愍忠谢叠山,西郊四烈士,壮烈文谢间。”文信国(公)就是南宋民族英雄文天祥,被杀于元大都的柴市;谢叠山亦是与文天祥同时代的一位民族忠烈。南宋灭亡后,他拒绝高官厚禄引诱,在悯忠寺(现在的法源寺)被囚禁期间“不食”而亡。谢叠山祠在今法源寺后街江西会馆内。

文天祥和谢叠山被后人称为“两座山”一样的历史人物,诗句中堪与文、谢比肩的西郊四烈士是谁,又有着怎样惊天动地之举呢?

西郊公园,也就是现在的北京动物园,从正门循小道向西北而行,绕过一丛竹林后面,那里曾有一处“四烈士合冢墓”。如今在原遗址处立有石碑。四烈士之一彭家珍,是云南随营学堂讲武堂队长,于1912年1月26日因行刺顽固保皇派良弼,不幸捐躯;另三位烈士,杨禹昌、黄芝萌、张先培于1912年1月16日共同谋刺清内阁总理大臣袁世凯被捕遇害。这些热血青年,为共和的建立,义无反顾,奋勇捐躯,何等壮烈。更何况,彭家珍出自李根源任职的云南讲武堂,李根源的自豪之情,难以抑制。

▍动物园内的四烈士墓

李根源还写有《莽苍苍斋》一诗:“浏阳莽苍苍,三三岁月长,有人迷信说,已去做城隍。”这是李根源追忆当年与友人前往宣南北半截胡同,观谭嗣同莽苍苍斋后写的诗。那是1913年的事,同行的一位友人还作了“城隍诗”。

谭嗣同是戊戌维新七君子之一。维新变法失败后,他就是在位于北半截胡同的浏阳会馆内被捕的。这里是他每次从外埠来京时的住处,在院中西正房靠北耳房自名:莽苍苍斋。

有资料记,谭嗣同1898年9月28日在菜市口被斩遇难后,位于浏阳会馆的莽苍苍斋内,曾设置灵堂,悬挂谭嗣同大幅画像。当时,很多人传说,谭嗣同没有死,他去做了城隍爷。祭祀谭嗣同的香火一直持续到1940年前后,可见后人对他的敬仰与怀念。

1913年,李根源前往莽苍苍斋时,想必正是香火燃燃不熄之时。现在要去浏阳会馆一观莽苍苍斋,顺着新开辟的菜市口南大街往南不远,在路西一高台上即可看见,不过目前仍为民居,还未腾退修缮。

另外,有诗歌还与他的切身经历相关,那就是《北海祭邵阳》:“云南护国日,北海祭邵阳,快雪一澄览,图书满院香。”

这首诗是云南发起护国运动纪念日当天(12月25日),他前往设立于北海北岸快雪堂的蔡锷祠堂祭拜时所作的诗。作为同盟会的发起者、辛亥革命的先驱、二次革命以及护国运动发动者和积极参与者,李根源怎能不到这里来祭拜当年的同志和战友?据李根源此诗的旁注,同来的有十数人之多,且蔡锷之子及李根源之子也随来拜谒。

当年在北海快雪堂的松坡图书馆里,能看到《快雪时晴帖》真容,如今这里辟为书法石刻博物馆对游人开放,历经数百年,仍可闻到“图书满院香”。

李根源的一生是波澜壮阔的,他留存于世的诗,展现了他豪情壮志后不为人知的另一面,同时还为后人留下了北京的诸多变迁。