陪母亲走到人生尽头:一个阿尔茨海默症家庭的照护细节

2021-03-15

2021-03-15

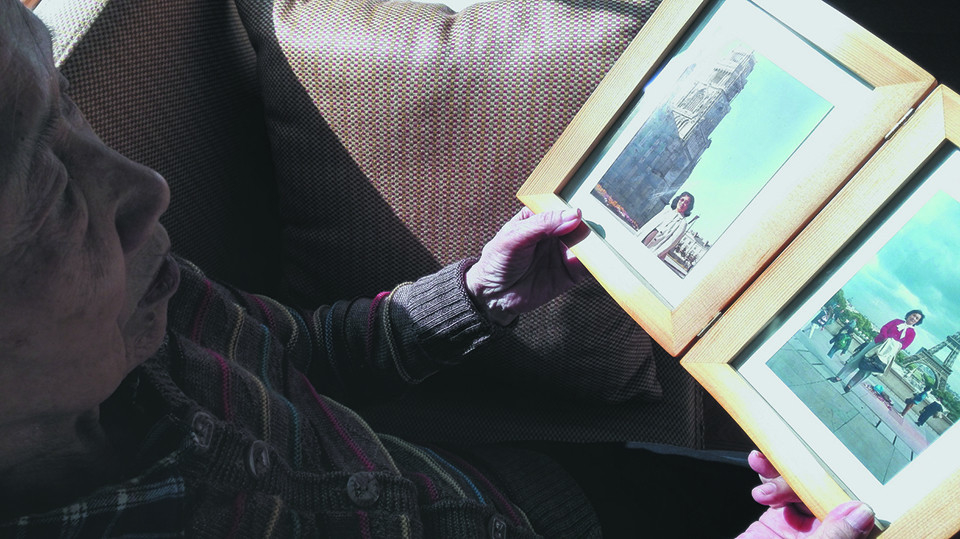

母亲的阿尔茨海默症发展到后期,忽然不会抬头了,陆晓娅需要不断为她按摩放松。(受访者供图/图)

阿尔茨海默症的记忆测试就像做作业,陆晓娅连哄带骗把母亲带到医院,好不容易完成了作业,看到结果的母亲大发雷霆,在走廊里大喊:“胡说八道!谁说我记忆不好,我的记忆力比你们都好!我没有病!”

征兆早已出现。母亲一天打来十几个电话,问的都是同一件事——存折找不到了。回到家,门开着,人没了。邻居闻到焦味,投诉了好几次,母亲忘关火,家里所有的锅把都烧糊了。

那是2006年,陆晓娅退休的前一年,母亲确诊了阿尔茨海默症。陆晓娅梦到自己踏上旅行回程,忽然接到通知,到站后无人接送,她带着母亲和大堆行李,无助地在车站徘徊。

陆晓娅的父母是新华社驻外记者,常年出国工作。陆晓娅自小离家,一岁多被送到外婆家,5岁开始独自在北京上幼儿园和小学,15岁下乡插队,和父母相处的日子寥寥可数。父亲1987年去世。她感慨命运残酷:“一个没有体验过多少母爱的人,却要为妈妈当妈妈。”

母亲逐渐退化,甚至会把她认作妈。她问母亲,“我是你妈妈吗?”“是。”“我这个妈妈当得怎么样?”“还不错。”老太太说。

2020年发布的国内首个《阿尔茨海默病患者家庭生存状况调研报告》显示,八成照护者不得不一直看护患者,六七成照护者自身的社交生活和睡眠受到影响。大部分人渴望摆脱目前的状态,看不到治疗希望。

“赡养、尽孝,这些大词一旦落到细节中,就有无数的冲突和挑战,但在讲究孝道的中国,它们却很少被看到、被承认。”陆晓娅写道。

母亲患病后的十三年,陆晓娅陪伴在侧。实在难受的时候,她用写作纾解心中的焦虑,“我把对命运的无奈转化为对生命的观察、觉察与省察”。母亲离世一年后,《给妈妈当妈妈》一书于2021年出版。

作为专业心理工作者,陆晓娅在书里展现了过人的耐心和照护能力,也坦荡地表露了自己渴望逃离的崩溃时刻。这是一段无可奈何又苦中作乐的漫长旅程。

哈佛大学著名精神科学专家凯博文在妻子患病后,变为美国五千多万家庭照护者中的一员。他记录了陪伴妻子的十年,写道:“照护,其实是人世间所有关系的本质与核心——照顾好他人,并得到他人的照顾,这就好像是某种交换人生礼物的过程。”

接受南方周末记者采访当天,67岁的陆晓娅穿着粗线绿毛衣,翡翠耳环优雅地摆动。她刚刚看完电影《你好,李焕英》,不同于电影里母亲的猝然离世,陆晓娅眼见母亲的精神逐渐离开躯体,经历了“最漫长的告别”。

但她羡慕贾玲,说起李焕英喊女儿“宝儿”、为女儿缝裤子的细节,陆晓娅忽然哽咽了。“我妈妈活得很长,但是这种特别温暖的瞬间、能够回想起来的镜头,对我来说是不多的。”

何处是你家?

陪母亲走在路上如同穿越时空,明明身处北京,母亲会指着路旁的大楼说这是解放区、那是巴黎。这些年所有衣服都由儿女添置,但她坚称这是自己在巴黎买的。

母亲永远在找东西,无事可做就折腾衣柜,先是藏存折、藏身份证、藏钱,到后来真找不到了,就打电话问陆晓娅。陆晓娅干脆换了一大笔零钞,母亲拿着一摞钱,以为是很多钱,心满意足地又藏起来。后来,母亲开始藏撕成片的纸屑,洗澡时一脱衣服,纸片像雪花般飞舞。

母亲一生和文字打交道,现在却不会读书看报了,渐渐地失去了语言,只能喃喃一些无人听懂的词句。有学者用“精神荒芜”来形容认知症患者这种空洞的状态。把母亲的时间填满成了一项艰巨的任务,空闲会让她情绪焦躁。有一年寒冬,母亲不肯在家待着,拉着陆晓娅出门狂走。街上商铺全关了,走了很久终于看见一家肯德基开着,母亲才愿意回到室内。

医生说,社会交往是认知症最有效的防治方法。母亲素来不爱交际。1948年,母亲在解放区认识了初恋男友,后来随军南下,战事离乱,断了联系。直至“文革”结束后,双方重新联络,老人对陆晓娅说,“这些年你妈就出国、出国、再出国,我是下放、下放、再下放”。

陆晓娅提出去见这位伯伯的时候,母亲已经不能正常交流了,她没有表现出拒绝。陆晓娅带母亲坐了许久公交车,到站时天已黑了,路灯昏黄,老人佝偻着背来接她们,一把拉住了陆老太太,两人蹒跚着走在一起。

母亲没有哭也没有笑,话不多,问一句答一句,没有强烈的反应。那时候陆晓娅总是渴望从母亲脸上看到情感流动,但始终失望。“早一点就好了。”她对南方周末记者感叹。

渐渐地,母亲对许多正常事物失去了理解。她忘记了怎么洗漱、吃饭、上厕所,显得一片茫然。为了教母亲上厕所,陆晓娅搬了小椅子坐在马桶旁,一边发出“嗯嗯”声,一边做出使劲的样子示范,母亲才完成排便。

和母亲相处,一切行动都要保持轻和慢。轻手轻脚地为她穿衣,用最慢的碎步和她走路,哪怕上厕所冲水,也要等她离开之后,否则轰隆的水声会使老人惊吓不已。

有一次母亲病了,陆晓娅和妹妹哄她去看急诊,一路上又拽又抱。量体温、做B超,每一项检查都让她不停挣扎。她不肯坐下,医生只好站着为她听诊。到了抽血的时候,姐妹俩使尽了力气让她坐好,针管刚扎下去,母亲惨叫起来:“啊!你们要害死我啊!”

保安和病人纷纷围过来,以为出了医闹。陆晓娅抱住母亲亲吻,试图安抚她。一个中年男子感同身受,叹息家中也有四个老人要照顾。一位老太太轻轻说了声“真好”,眼里泛起泪光。

陆晓娅尝试理解这种恐惧和孤独:“我觉得人可能到那个时候缺乏安全感,你可以想象,每天早上起来一看,周围是陌生的,她忘了自己家了。”

不知从何时开始,母亲总是念叨要回家。在外会说要回家,回到住了二十多年的房子里,依然喊着要回家。2009年春天,趁大舅八十大寿,陆晓娅决定带母亲回一趟常熟老家。几个小时路程里,从早上起床、途中上厕所、检票到火车上的密闭空间,每一项都是挑战。

折腾到老家,母亲依然没有反应,静静地看着亲戚老友,仿佛家中的外人。陆晓娅发现,故乡依然不是她想回的家。陆晓娅发现,在母亲心中,哪里都不是她的家了。

母亲患病后,常把北京的街道认作巴黎。(受访者供图/图)

喘息时刻

2013年的某一天,陆晓娅原计划全天陪伴母亲,上午陪她去了玉渊潭公园,下午回到家,和保姆坐着聊天,母亲感到被冷落了,暴怒起来,开始拍门、拍床表达不满。陆晓娅忽然有一种强烈的逃离冲动,一直耗在这里,不能读书写字让她心烦。保姆劝她,“你已经很有成就了。”

她更加生气。为了母亲,她不得不放弃自己原来的生活方式,“我不是圣人,我受不了这种没事找事、假装耐心、鸡对鸭讲、没完没了的陪伴了。我想阅读,我想写作,我想备课,我想有精神上的交流……为什么我要为一个精神上已经荒芜的人牺牲我的创造力?”

陆晓娅脑海中出现了无数指责的声音——“她是病人,你不能把她当成正常人来对待。”“她是你妈,她生了你、养了你,现在她生了病,你应该放下一切来陪她。”“她还能活多久啊,你的日子长着呢,有什么放不下的?”

陆晓娅在书中记录了这次“逃跑”的经历。在欧美国家,有专门针对照护者的“喘息服务”,由相关机构临时照看老人,使家属得到喘息的机会。

陪伴母亲尽管不易,但有弟弟妹妹和保姆的协助,陆晓娅不用全职陪护,她很钦佩身边选择全职的朋友。一位好友为了全力照顾母亲,放下了自己的工作和小家庭,母亲走后不久自己也查出了癌症,什么都没来得及做,很快就离开人世。另一位朋友退休后专心照顾父亲,从父亲八十多岁一直到现在97岁了。

陆晓娅在协和医院见过一位儿子推着母亲候诊,老人一直大喊大叫,呵斥孩子。这位儿子是陆晓娅的同龄人,头发花白。“你想在这样的过程中,做孩子的容易吗?光说要尽孝,说得容易。”她感慨。

照护者承受的痛苦和折磨常常被低估。很多认知症老人会出现“日落综合征”——陆晓娅的母亲也是如此,每到日落时分,就陷入糟糕情绪,叫骂不止。一天傍晚,母亲发作大骂“什么玩意”,陆晓娅难过地哭了。

陆晓娅用专业的心理知识尽力处理情绪,但面对辱骂,实在难以心如止水,有次她干脆生气地问,“你离开这个世界后,就想给我们留下一张臭脸吗?如果你不在了,我们想起妈妈就想起这张脸,你愿意吗?”

后来母亲再失控,她会说,“你要是想发泄就发泄一下,不过我不想陪着你。”然后就进书房待一会儿。母亲跟进来,唠唠叨叨地用听不懂的语言跟她说话,陆晓娅专注地听,做出听懂并重复的姿态,母亲很快平静了下来。

母亲性格强势,在她还能交流的时候,陆晓娅曾写下一封长信,想对她说说心里话。

“……可是我们几乎都没有得到过你的欣赏和肯定。我们在繁忙的工作之余,为你买菜、送饭、取药、洗澡、买衣服,陪你散步,可是你脾气一来就骂我们。你骂我们让我们伤心难过极了。”

“请千万不要把我们的关心当作对你的批评,然后就向我们发脾气吧!”

在信里,陆晓娅小心翼翼地照顾着母亲的自尊心,请求她考虑儿女的感受,并对她表示了感谢。回到家,陆晓娅看见信剪了口放在床边,但母亲什么都没说。几天后她为母亲洗澡,鼓起勇气问,“妈妈,我写的信你看了吗?”

“是吗?可能我还没有收到吧。”老太太面无表情。

陆晓娅5岁时独自离家去北京上幼儿园,与母亲相处的时间很短暂。(受访者供图/图)

“我真的不知道我妈爱不爱我”

陆晓娅随母亲姓,1950年代初新中国第一部婚姻法颁布,掀起了冠母姓的潮流,作为新女性的母亲让大女儿跟自己姓。

陆老太太出生在一个江南家族,是家中三女儿,两个姐姐是双胞胎。她永远穿姐姐的旧衣服,姐姐沏茶做功课时,她得在厨房帮厨。早年的家庭生活充满委屈,她早早逃到解放区参加革命。

她一生育有三个子女,但并不亲近。陆晓娅的记忆里,母亲从来不曾夸她、抱她,不曾亲昵地叫过她一句。姐弟三人从小就悄悄议论,“瞧人家妈,你瞧咱妈”。

年少时陆晓娅去上海的亲戚家中做客,亲戚见她穿着朴素,送了一件精致的“的确良”衬衫,一回到家,母亲就把这件衣服要走了。

“别人都是把好东西给孩子,她不是的,那个时候家里的水果最好的一定是她的。”学心理学后,陆晓娅才理解母亲的行为,“后来我想,因为她小时候好东西是得不到的,她是被剥夺的,所以她结婚以后终于有了权力,她要弥补自己。”

陆晓娅和母亲真正的相处只有“文革”中的几年,如今回想起来,也没有留下太多温馨的记忆。陆晓娅15岁下乡插队,就连月经都是父亲写信来指导。

插队临走的前一天,母亲翻箱倒柜找出了两件从国外带回的衬衫,细细的棉布上有优雅的绣花,只是袖口和衣领破了。陆晓娅躺在床上,母亲背对着她,为她补衬衣。她听见母亲在台灯下轻轻抽泣。

这个镜头对陆晓娅的一生至关重要,被视作母亲爱她的唯一证据。“如果没有的话,我真的不知道我妈爱不爱我。”

青春期时,陆晓娅是认真乖巧的孩子,有一次去朋友家玩,她穿着天蓝色的裙子,朋友说,我觉得你好抑郁。另一位好友曾委婉地暗示她有性格问题,原因就是不在母亲身边长大。

1990年代末,陆晓娅学习心理学后的第一件事就是处理和母亲的关系。那时她已经45岁了,她曾试着向母亲表达自己内心所受的伤害,母亲没有反应。她渴望母亲能表达一点点婉转的歉意,但始终没有。直到失智前,母亲都少有柔软的时刻。

与同龄人相比,母亲的一生算是平顺,常年驻外工作躲避了时局的动荡,且子女孝顺,按理说应该令人艳羡。但是,陆晓娅观察到母亲的幸福感不高——她很少笑。

反而是生病之后,母亲一改常态地表现出温柔的一面。陆晓娅带她散步,看见小孩,她会满脸慈祥地打招呼,“你好,宝宝呀!”得到回应后,脸上笑成一朵花。还有一次看见陌生的男青年在路边抽烟,母亲走过去拍人家头,“嘿!干吗呢!”

从前过马路,陆晓娅想牵她,母亲会甩开她的手。直到她慢慢退化,母女之间终于有了亲密的肢体接触。陆晓娅为她洗澡,像哄孩子一样用大毛巾包住她。在家里,陆晓娅去别的房间,她都会跟过来,像个影子一样跟在她身后。出去散步,她会紧紧攥住陆晓娅的手,紧到女儿手上的戒指都嵌进了肉里,攥得生疼。

陆晓娅坦诚地说,照护母亲,最初是出于责任,“我们受的教育,是起码我们要尽责任,这一点对我不是问题。”但在陪伴的过程中,她逐渐对母亲生出了怜惜之情,为母亲洗澡、穿衣、喂饭,拉着她走路,“感情慢慢就出来了”。

她把这段陪伴视为修补幼年创伤的机会。“虽然她可能不能给我渴望的东西,哪怕就是说‘我爱你’或者‘谢谢你’。但是我也觉得,这个过程对我来说非常重要。如果我最后心里留下的全部都是怨恨和委屈,我不会觉得自己是快乐的。那个心里的空洞会一直在。”

有一次,陆晓娅带母亲下楼散步,几位老人正在跳舞,她们邀请陆老太太加入,一辈子不爱社交的母亲破天荒地走进了人群,转起了圈圈。大家鼓起掌来。那天阳光正好,母亲每一个笑容都让陆晓娅治愈。

作为新华社驻外记者,母亲曾在巴黎工作过(受访者供图/图)

“妈妈啊,你千万别突然明白过来”

送母亲去养老院的决定,陆晓娅和弟弟妹妹犹豫了三年。2015年,母亲已经认不出他们了,带她去养老院参观过几次,临行之前,陆晓娅还是开不了口,只好改了一个说法:“妈妈,明天咱们去上次你去过的那个漂亮地方,你那天在那儿可高兴了。”

陆晓娅看过台湾纪录片《被遗忘的时光》。导演杨力州去养老机构采访,看到一位五六十岁的老人送八九十岁的失智父亲入院,被护士接走后,父亲忽然清醒、挣扎,对儿子大吼,“我到底做错了什么?”儿子只好哭着将父亲带回家。

进了养老院后,母亲没有烦躁,反而因为人多显得有些高兴。陆晓娅在心里祈祷,“妈妈啊,你千万别突然明白过来,以为我们把你抛弃了!”刚送去的头两周,姐弟三人轮流来陪她,每晚等到她睡着才走。

陆晓娅时间自由,常常来养老院,和很多老人都混熟了。年纪最大的百岁老人怀里总是抱着一只洋娃娃,亲亲它、帮它擦脸、和它说话,有时把它放在胳膊弯里哄睡觉。夜里大家都睡了,她还精神十足地问陆晓娅:“我妈哪去了?我妈啥时候来啊?”

一位老教授总是独自坐在桌边,寸步不离地望着桌上的黑色提包,不说话,不走动。陆晓娅被这巨大的落寞震撼,不敢看他。有一次走近和他聊天,老教授抽动了嘴角,但说不出话来,他把提包打开,取出了他始终带在身边的东西——一张红彤彤的荣誉证书和一张清华大学二校门的明信片。

母亲总是颤颤巍巍地在养老院里游荡。陆晓娅想知道母亲眼里的世界,她模仿母亲低头的角度,发现只可以看见自己脚前的一小块地方。如果没有人拽着,母亲就会径直走向墙角,咚一声撞上去。

入院一年后,母亲不会抬头了。无论何时,她的脖子都低垂着,陆晓娅给她买了一块婴儿用的口水巾。长期低头让她的右眼睑变得水肿,大家只好让她放平身体,尽量躺下来。姐妹俩不断给母亲按摩放松。“……一点点地让她感知,坐在她身边的这个人,是爱她的,是希望她感觉到自己还是被爱的。”她写道。

母亲89岁那年,在国外旅行的陆晓娅接到了养老院医生打来的电话,她立刻飞回北京。陆晓娅和妹妹觉得寿衣店的衣服不符合母亲的气质,早就准备好了她在国外工作时穿过的墨绿色丝绒旗袍,搭配上绸缎布鞋和真丝围巾。去世时,多年因颈椎弯曲只能侧身而睡的母亲终于躺平了。

办完母亲的后事,陆晓娅买了一张机票,独自飞去海边,希望大海的辽阔对冲生命的渺小和脆弱。丈夫想陪她,她坚持一个人,“因为一个人我想哭就哭了,我不用跟任何人解释。”

35篇陪伴手记,她哭着重读了一遍,母亲离世的悲伤比她想象得更汹涌。她发现自己最大的遗憾是无法了解母亲内心的世界,无法完整拼凑她一生的故事。如果有机会,她很想问母亲,当初因为已经生下了自己,丈夫又调到北京工作,不得不放弃大学学业,一生没有做自己最喜欢和擅长的工作,是否感到后悔。“如果可以选择的话,你愿意选择生孩子还是不生孩子?”

陆晓娅告诉南方周末记者,她不怕听到这个答案。“我已经成长到足够复杂了,不会简单化地判断这个问题。”

几天前,陆晓娅清理电脑,发现一个视频文件,名字是“我永远爱你”。她茫然地打开,看见视频里是2014年的自己,捧着亲子绘本《我永远爱你》正在为母亲读。她搂着母亲,“妈妈,我爱你。你爱我吗?”母亲没有回答。

陆晓娅一边看,一边掉眼泪。

南方周末记者 李慕琰