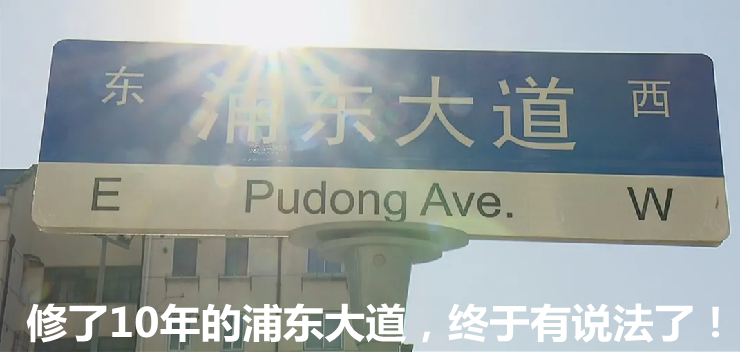

老洋房里听沪剧、商业空间茶话会、民俗集市气氛浓…在上海如何花式过元宵?

2021-03-09

2021-03-09

元

宵

快

乐

今天是正月十五元宵节,元宵又称“上元节”、“灯节”,在这个喜庆团圆的节日里,猜灯谜、吃汤圆、逛集市、听沪剧……来看看上海市民都是怎么过节的?

▼ 公交枢纽猜灯谜

为了增加新年里的节日氛围,沪上一些公交枢纽今天也特地布置了一番。早上8点,张灯结彩的高平路公交枢纽里已经是一派节日氛围,候车长廊上,90个灯笼高高挂,底下还都连着一则灯谜。乘客们都趁着等车的间隙,饶有兴致地猜起了灯谜。

答对的乘客还能在上车处领取一袋黑芝麻汤圆,这样的形式让不少乘客都纷纷点赞。不少乘客表示:“看到开心啊,就想到过年过节了”、“上班路上看到一片红红的,很喜庆的感觉”。

而在枢纽站点里的办公区域里,也是一片热闹。今年响应号召,留沪过年的江苏籍公交职工李君夫妇,也受工会邀请,和属地的一些老乘客一道包起了汤圆,吃着自己包自己煮的元宵。今年留沪的职工都感叹,这个上海年过得一点儿不比老家差。

▼ 老洋房里听沪剧

在上海沪剧院的老洋房里,今天下午上演了一场独特的闹元宵活动。沪剧《雷雨》的故事就发生在这里,当沪剧院院长茅善玉扮演的繁漪从旋转楼梯上走下来,人们仿佛穿越到老上海的故事场景中。

从《雷雨》中的经典唱段“吃药”、《碧落黄泉》中的“志超读信”到《石榴裙下》,一个个沪剧经典的西装旗袍戏,在百年历史的老洋房内重现,赢得台下观众看得入神。

除了看戏,戏迷还与专业演员对唱一曲,再品尝一碗甜糯的汤圆,整个闹元宵活动,让戏迷们像家庭聚会一般,融入沪剧院的大家庭,在元宵节感受到不一样的团圆。

此外,沪剧院还开放了排练厅,让大家猜灯谜、看排练。这也是上海沪剧院迁入汾阳路这座老洋房房之后,举办的首场结合传统节庆的沉浸式体验活动,并在各大网络平台直播,而今后,这里将成为沪剧院的破圈、传承的新阵地。

▼ 民俗集市气氛浓

在上海金山区,市级非物质文化遗产“朱泾花灯会”成了节日的重头戏。走三桥祈福、画农民画等传统元宵民俗文化活动,吸引了不少市民参与。

手工花灯融汇民间巧思,古朴典雅,百看不厌。非遗传承人教大家一起扎花灯,红包壳子做的红包灯、回收的空可乐瓶扎的红牛灯,件件喜庆有趣。

穿着节日盛装、提着花灯“走三桥”也是沪郊金山的一种民间习俗。走过“福”、“禄”、“寿”桥,再吃一碗甜甜的汤圆,寄托大家对美好生活的祝愿。

当然,这里也少不了全家一起出动猜灯谜,亲手画一幅描绘节日场景的金山农民画,传统的闹元宵让这个牛年的年味更浓。

▼ 商业空间茶话会

元宵茶话会是上海市文联一年一度的文艺界传统聚会。今年元宵茶话会首次走进商业空间,艺术家也纷纷主动“出圈”做了全新的尝试。

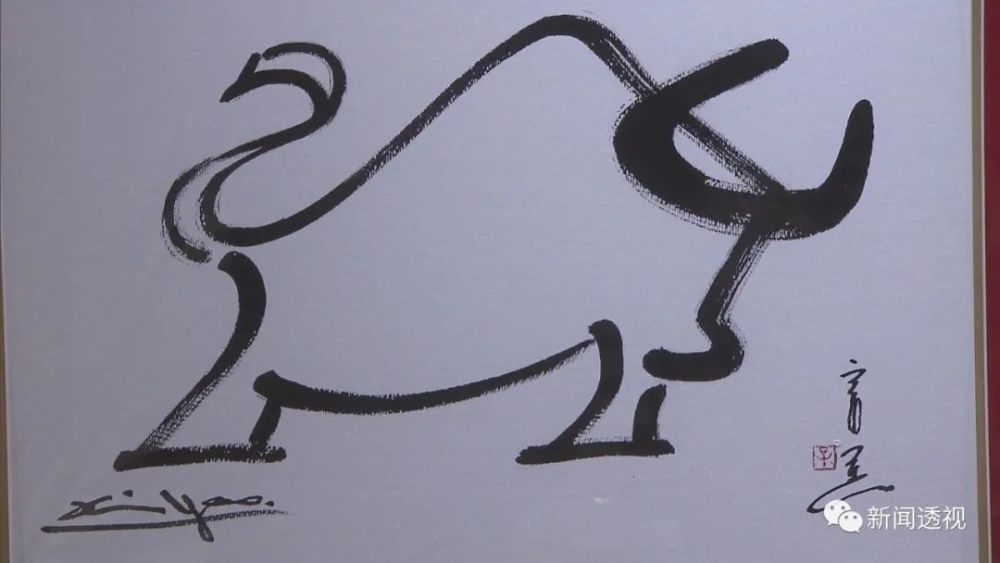

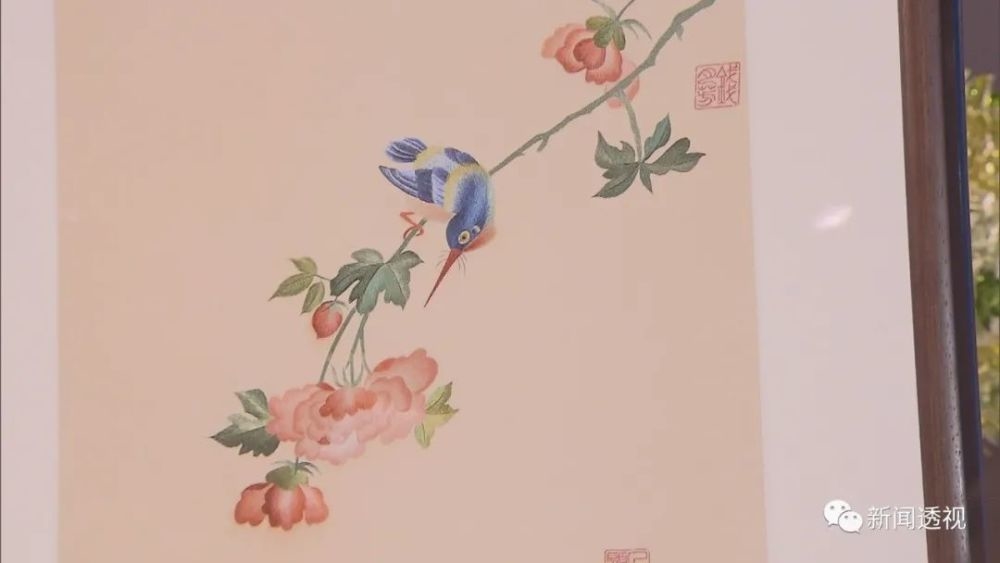

场馆的陈设以海派家具为主,然而细看其中的艺术装置、墙上的书法、绘画、装点其间的民间艺术品,都是文联艺术家们的作品。

走廊尽头的墙上是一组美术家创作的以“牛”为主题的绘画,美术家协会主席郑辛遥的“一笔画牛”赫然出现在正中;充满现代感的灯饰区一角,摆着一盏精致的剪纸灯,透出浓郁的元宵年味;而在餐厅的屏风上则挂着顾绣、衍纸作品,给空间增添了一份雅致。

对艺术家来说,作品从展厅走进了商业空间,感受很不一样。今后,文联将进一步推动艺术融入百姓生活,让更多艺术家、艺术活动走到市民身边,让艺术成为海派生活的日常。

元宵特展即日起向市民开放,持续到3月12号。

记者丨李恩蟾、章海燕、梁蔚浩、沈佳俊、周滢

摄像丨包钢、张鹰

编辑丨由由酱

*本微信公众平台音、视频为独家制作,并享有版权,未经授权,不得匿名转载。如需转载,请联系本公众号。