王齐洲:由“羽翼正史”到观照社会人生(中国小说观念在近代的演变之三)

1897年,严复和夏曾佑在《本馆附印说部缘起》中说:

《国闻报》

举古人之事,载之文字,谓之书。书之为国教所出者,谓之经;书之实欲创教而教不行者,谓之子;书之出于后人,一偏一曲,偶有所托,不必当于道,过而存之,谓之集;此三者,皆言理之书,而事实则涉及焉。书之纪人事者,谓之史;书之纪人事而不必果有此事者,谓之稗史;此二者,并纪事之书,而难言之理则隐寓焉。……

有人身所作之史,有人心所构之史,而今日人心之营构,即为他日人身之所作,则小说又为正史之根矣。若因其虚而薄之,则古之号为经史者,岂尽实哉!岂尽实哉![1]

他们不仅将视为稗史的通俗小说归入传统的四部体系中,并且认为虚与实不是判别小说与正史高下的依据,因为经史也不尽实。

在他们看来,由于小说描写人类的“公性情”——“一曰英雄,一曰男女”,反而比正史更易于流传,从而影响人心和社会的发展,因此,小说反而“为正史之根”。

他们从心灵史的角度来理解小说,挣脱了从虚实角度判定小说作品与历史著作高下的传统思想羁绊,同时也从根本上否定了小说“羽翼正史”的传统小说观念。

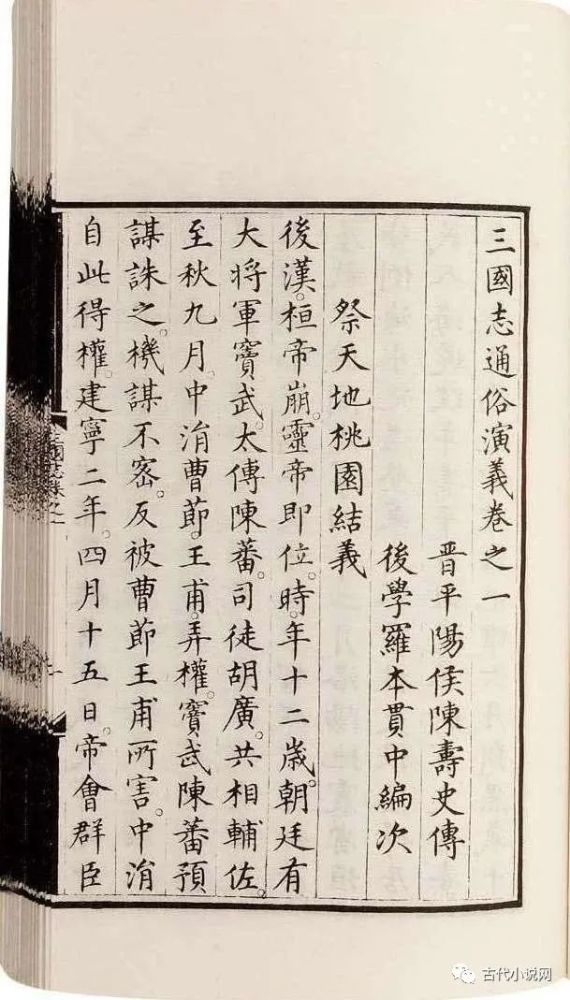

“羽翼正史”是明人张尚德在《 三国志通俗演义 引》里提出的,他认为《三国志演义》能够“羽翼信史而不违”[2],这与蒋大器在《 三国志通俗演义 序》里所说《三国志演义》“事纪其实,亦庶几乎史”[3]同义,他们所说的“史”或“信史”其实是指“正史”。明清学者大多是赞成这一认识的。

《三国志通俗演义》

熊大木在《 大宋中兴通俗演义 序》中说:“或谓小说不可紊之以正史,余深服其论。然而稗官野史实记正史之未备,若使的以事迹显然不泯者得录,则是书竟难以成野史之余意矣。”[4]余氏将演义作为正史的补充,以为它丰富了正史所不备的故事情节,所以可以成为野史。

这些认识,仍然是以正史为核心建构的。即使到明代后期,有人主张通俗演义和稗官野史可以与正史“并传不朽”,但他们仍然坚持小说家为史官之流,所谓“小说者,正史之馀也”[5],说的就是这样的意思。

近代学者多不赞成小说“羽翼正史”或为“正史之馀”。如果说严复和夏曾佑仍然想在传统四部之学里为小说争地位,不承认小说“羽翼正史”,而是认为小说“为正史之根”,虽然是惊世之论,但还没有跳出传统知识结构的窠臼,那么,在他们之后的许多学者则跳出了这一窠臼,认为小说的地位远高于那些所谓的正史。

例如,黄世仲认为:

中国旧史氏之所谓史,平心而论,迨不过一皇族政治之得失林耳。社会之特征,人物之俊杰,不获附录,是不求野之遗义也。不知文章之感人,以性灵之力为最巨。小说者,陶熔人之性灵者也。

凡历史、战争、艳情、怪异、诙谐、因果、侦探、传奇,语其体,则有章回、短篇、歌曲、南音、写真、白话,事愈奇则笔愈警,事愈妙则笔愈佳,事愈繁则笔愈简。其中铺排渲染,曲折回环,起伏照应,穿插线索,相承一气,使论者心目,为之爽然,神情活现。[6]

黄世仲手迹

这是从传统历史著作的局限性和新小说的开放性着眼,来论证小说“陶熔人之性灵”的独特作用,彻底否定了小说“羽翼正史”的传统观念。

侠人甚至认为:

孔子之所谓见诸行事者,不过就鲁史之成局,加之以褒贬而已。材料之如何,明系于历史上之人物,非吾之所得自由者也。小说则不然,吾有如何之理想,则造如何之人物以发明之,彻底自由,表里无碍,直无一人能稍掣我之肘者也。

若是乎由古经以至《春秋》,不可不谓之文体一进化;由《春秋》以至小说,又不可谓之非文体一进化。使孔子如生于今日,吾知其必不作《春秋》,必作一最良之小说,以鞭辟人类也。[7]

这里不仅不承认小说“羽翼正史”,而且认为小说相比于历史著作是文体的一种进步,因为小说能够更自由地表达,抒发国民的理想。这一结论是否科学暂且不论,但其对小说价值(社会价值和文体价值)的认可无疑是前无古人的。

《小说丛话》

中国是个重史的国度,传统小说“喜录陈言”,历史演义是其主要门类,以致二十四史皆有演义。即使是英雄传奇,也多借助历史人物和历史事件,以增强其“羽翼正史”的效果。所谓“盖吾国之小说,多叙述往事,泰西之小说,多描写今人”[8],即是指此。

然而,近代“小说界革命”主要强调小说对社会的影响,以之作为启蒙民众的工具,因而多不主张大量撰写历史演义,而主要强调撰写政治小说、社会小说、科学小说、侦探小说、军事小说、冒险小说等,以达到“改良群治”和“新民”的目的。这便涉及小说与社会的关系问题。

小说固然可以影响社会,然而,社会实为小说之源,这是不争的事实。因此,近代学者在讨论小说与社会的关系时,有不少人主张小说应关注现实社会,客观描写现实社会,甚至认为小说应成为“今社会”的“见本”或“调查录”。

如曼殊便以为:

小说者,“今社会”之见本也。无论何种小说,其思想总不能出当时社会之范围,此殆如形之于模,影之于物矣。虽证诸他邦,亦罔不如是。

……近来新学界中之小说家,每见其所以歌颂其前辈之功德者,辄曰‘有导人游于他境界之能力’,然不知其先辈从未有一人能自游于他界者也。岂吾人根性太绵薄,尝为今社会所囿而不能解脱乎?虽然,苟著者非如此,则其所著亦必不能得社会之欢迎也。

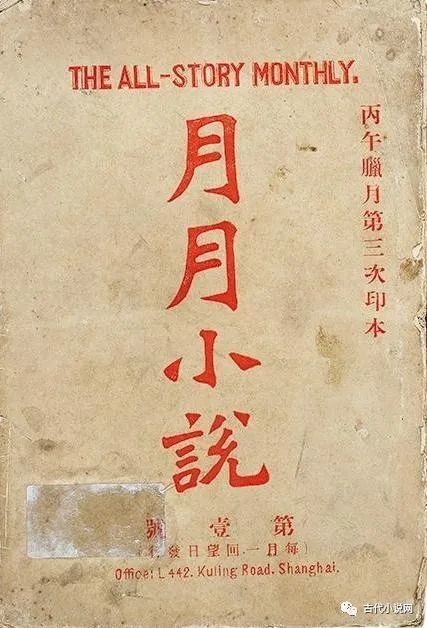

《月月小说》

他还声称:

欲觇一国之风俗,及国民之程度,与夫社会风潮之所趋,莫雄于小说。盖小说者,乃民族最精确、最公平之调查录也。”[9]王钟麒也认为:“欲以新小说为国民倡者乎,不可不自撰小说,不可不择事实之能适合于社会之情状者为之,不可不择体裁之能适宜于国民之脑性者为之。[10]

明确要求小说成为“今社会”之“见本”或“调查录”,要求小说反映国民风俗和社会风潮,以适应中国社会和国民的现实需求。这不仅是近代小说理论家的意见,小说作者也是自觉追求的。

例如,刘鹗创作《老残游记》,他在《自叙》中便说:“吾人生今之时,有身世之感情,有家国之感情,有社会之感情,有种教之感情。其感情愈深者,其哭泣愈痛;此洪都百炼生所以有《老残游记》之作也。棋局已残,吾人将老,欲不哭泣也得乎?吾知海内千芳,人间万艳,必有与吾同哭同悲者焉!”[11]

亚东版《老残游记》

要求小说创作与现实生活息息相关,在作品中自觉融入作者的思想感情,在这样的小说观念指导下创作小说,小说自然与社会和人生贴得更近,更容易引起读者的共鸣,这就避免了因强调小说的社会影响而向壁虚构的偏差,有利于小说发挥应有的作用。

所谓“过去之世界,以小说挽留之;现在之世界,以小说发表之;未来之世界,以小说唤起之。政治焉,社会焉,侦探焉,冒险焉,艳情焉,科学与理想焉,有新世界乃有新小说,有新小说乃有新世界”,[12]成为当时小说家的追求。

后人对于这一时期揭露社会丑恶现象的作品往往评价不高,以为它们“笔无藏锋”,“过甚其辞”,这主要是从艺术角度进行的观察,如果从社会与小说的关系来看,这一时期的小说获得了广大读者的支持,不仅刊载这些小说的报纸杂志销路畅通,而且不少小说单行本一版再版[13],说明这些小说适应了当时读者的阅读需求,影响了社会人心,这又是不能不承认的。

还应该看到的是,近代新小说理论和创作实绩事实上成为了后来发动新文化运动的重要文学准备和思想资源,仅从艺术水平单方面否定近代新小说尤其是“谴责小说”其实并不合适。

事实上,近代社会的急剧变化,阶级矛盾与民族矛盾的复杂交集,新旧学术的对峙与攻防,东西方文化的冲突与融合,为小说创作提供了丰富的思想资料和生活素材,所谓“官场之现形,奇奇怪怪;学堂之风潮,滔滔汩汩。新党之革命排满也,而继即升官发财矣;新乡愿之炫道学、倡公理也,而继即占官地、遂私计矣。人心险于山川,世路尽为荆棘,则其余之实行奸盗邪淫,与夫诈伪撞骗者,更不足论矣。耳所闻,目所见,举世皆小说之资料也”[14]。

《新世界小说社报》

正是因为现实社会的丰富多彩,为小说家提供了生动的创作素材,而读者也希望小说家能够关注现实,为推动社会改良、引导国民进步发挥作用,因此,新小说多以现实为题材,以适应社会的需要和读者的要求。

周瘦鹃说:“西方小说,以能描写社会者为工。”[15]这种对西方小说的观察,也强化了新小说应该描写现实的要求。

1903年,金天翮在《论文学小说之位置》中比较了历史题材、现实题材和未来题材的差别,认为:

若夫寻常人,则皆住现在、受现在、感现在、识现在、想现在、行现在、乐现在者也。故以过去、未来导人,不如以现在导人。佛之所以现种种身说法,为此而已。小说者,专取目前人人共解之理,人人习闻之事,而挑剔之、指点之者也。

惟其习闻之事也故易记,惟其为共解之理也故易悟。故读他书如战,读小说如游;读他书如算,读小说如语;读他书如书,读小说如画;读他书如作客,读小说如家居;读他书如访新知,读小说如逢故人。[16]

麦孟华也说:“小说之妙,在取寻常社会上习闻习见、人人能解之事理,淋漓摹写之,而挑逗默化之,故必读者入其境界愈深,然后受其感刺也愈烈。”[17]

《中国文论选》

这便说明了新小说关注现实社会、描写现实题材的重要性。只有适应和满足读者关注现实的要求,新小说才能真正占据其应有的位置,发挥其应有的作用。正是在这一基本点上,中国传统小说与西方现代小说存在差距,需要予以革命。

因此,管达如说:

中国小说之所短,第一事即在不合实际。无论何事,读其纸上所述,一若著者曾经身历,情景逼真者然,然按之实际,则无一能合者。此由吾国社会,缺于核实之思想,凡事皆不重实验致之也。西洋则不然。彼其国之科学,已极发达,又其国民崇尚实际,凡事皆重实验,故决无容著述家向壁虚造之余地。

著小说者,于社会上之一事一物,皆不能不留心观察,其关涉各种科学处,亦不能作外行语焉。夫小说者,社会之反映也。若凡事皆可向壁虚造,则与社会之实际之情形,全不相合,失其本旨矣。敬告我国小说家,于此点不可不再三注意也。[18]

这样要求小说描写社会现实,强烈呼吁他们改变“向壁虚造”的陋习,这是新小说观念中最为重要的思想之一。

《小说月报》

小说应该反映现实社会生活,然而,这种反映不应该是简单的摹拟,而应该是一种文学创造。这一点,近代学者已经有很好的认识。

例如,1912年,管达如在《小说月报》撰文指出:“夫小说者,社会心理之反映也。使社会上无此等人物,此等事实,则小说诚无由成。然社会者,又小说之反映也。因有小说,而此等心理,益绵延于社会。然则社会也,小说也,殆又一而二,二而一者矣。”[19]

吕思勉在1914年发表的《小说丛话》中说:

凡小说,必有其所根据之材料。其材料,必非能臆造者,特取天然之事实,而加以选择变化耳。取天然之事物,而加之以选择变化,而别造成一新物,斯谓之创造矣。

然其所谓选择变化者,又非如以盐投水,一经化合,遂泯然尽亡其迹象也。往往有一部分,仍与原来之形质状态,丝毫无异者,特去其他部分,而别取他一体之他部分,或臆造一部分以配之耳。质而言之,则混合物,而非化合物也。

夫如是,故无论何种小说,皆有几分写实之主义存。特其宗旨,不在描写当时之社会现状,而在发表自己所创造之境界者,皆当认之为理想小说。……盖自文学上论之,此体本小说中之正格也。[20]

这样理解小说,就将写实主义和理想主义有机结合起来,避免了简单摹拟现实或者如新闻报道之类的非文学倾向,确保了小说的艺术价值。

《吕思勉全集》

按照吕氏的理解,“凡文学,必经选择及想化二阶段。小说所举之代表人物,必缩小其范围者,以小则便于想象,大则不便于想象,作者读者,皆如此也。所以必加重几层者,则基于选择之作用。盖有所加重于此,必有所割弃于彼,正所谓去其不美之点,而存其美点也。”[21]

这种依靠“小”和“深”来塑造人物形象,反映社会生活,借以表现其美学理想的小说观念,实际上总结了1907年创办《小说林》的一批小说家如曾朴、黄人、徐念慈等人的小说观念,只是更系统,更明确。这一小说观念是对单纯强调小说为“今社会之见本”或以小说为政治工具的补充和纠偏。

由于近代学者对小说与社会的关系有了新观念,他们对传统小说的认识,也常常从社会学和美学的角度加以评论,出现了新的视角和新的理解。

例如,管达如认为:

《小说月报》

夫人类之性质,向上者也。惟其向上也,故无论何时,均不能以其现在所处之境为满足,必求以更上之境,以满足其欲望。而社会上之组织,则又时时足以阻碍人类之进行,使之不能满足其欲望也。

故人类之对于社会,必不能无觖望不平之时。不平则鸣,而著述之事兴焉。小说者,亦著述中之一种也。如专制之淫威,人所同恶者也,虽恶之而无如之何,然其恶之之情,固未尝或忘也。

于斯时也,而有若《水浒传》者出,助阨塞不平之英雄以张目,而排斥社会上种种有权力之人,则其为社会所欢迎,无待言矣。又如婚姻不自由,亦人之所同恶者也。虽恶之而无可如何,然其恶之之心,亦未尝或忘也。

于斯时也,而有若《红楼梦》者出,助一般之痴男怨女以张目,而排斥阻碍其爱情者之非,则其为社会所欢迎,又无待言矣。夫人类之性质,乐群者也。惟其乐群也,故必时时求同情之人于社会。此同情之人,不必其能助我也,但使其与我同乐,与我同患,即欣然引为同调,把臂入林矣。小说者,社会上之一人,自鸣其所苦痛,自述其所希望,以求同情于社会者也。[22]

这种对于《水浒传》和《红楼梦》的理解,正是从小说与社会的关系切入,得出了与传统思想不一样的认识。这对激活传统小说资源,使之发挥现实社会作用,无疑是有效的。有人甚至将《水浒传》与民权思想联系起来,也与他们接受了近代思想启蒙和新小说观念有关。

《历代小说话》,黄霖编著,凤凰出版社2018年12月版。

例如,眷秋就认为:

世之读《水浒》者,多喜其痛快淋漓,为能尽豪放之致。《水浒》之叙事雄快,令人读之块磊俱消,自是其长处。然《水浒》之能冠古今诸作者,正不在此,实以其思想之伟大,见地之超越,为古今人所不能及也。

……施耐庵乃独能破除千古习俗,甘冒不韪,以朝廷为非,而崇拜草野之英杰。此其魄力思想,真足令小儒咋舌。民权发达之思想,在吾国今日,独未能普及,耐庵于千百年前,独能具此卓识,为吾国文学界放此异彩,岂仅以一时文字之长,见重于后世哉![23]

黄人也说:“《水浒》一书,纯是社会主义。其推重一百八人,可谓至矣。自有历史以来,未有以百余人组织政府,人人皆有平等之资格而不失其秩序,人人皆有独立之才干而不枉其委用者也。山泊一局,几于乌托邦矣。”[24]

《吴趼人全集》

当然,也有人不同意这样理解《水浒传》,如吴趼人便说:

轻议古人固非是,动辄索引古人之理想,以阑入今日之理想,亦非是也。吾于今人之论小说,每一见之。如《水浒传》志盗之书也,而今人每每称其提倡平等主义,吾恐施耐庵当日断断不能作此理想,不过彼叙此一百八人聚义梁山泊,恰似一平等社会之现状耳。

吾曾反复读之,意其为愤世之作。吾国素无言论自由之说,文字每易贾祸,故忧时愤世之心,不得不托之小说。且托之小说,亦不敢明写其事也,必委曲譬喻以为寓言,此古人著书之苦况也。《水浒传》者,一部贪官污吏传之别裁也。[25]

即使像吴趼人这样不同意说《水浒传》提倡平等主义,其实也仍然体现为近代人的学术视野,因为吴氏了解西方民权思想的内涵,而《水浒传》的确与民权思想没有关系。

上下滑动查看注释

注释:

[1] 幾道、别士:《本馆附印说部缘起》,原载1897年《国闻报》。转引自王运熙主编《中国文论选》近代卷(下),第19—22页。

[2] 张尚德:《三国志通俗演义引》,丁锡根编著《中国历代小说序跋集》中册,北京:人民文学出版社1996年版,第888页。

[3] 庸愚子:《三国志通俗演义序》,丁锡根编著《中国历代小说序跋集》中册,第887页。

[4] 熊大木:《 大宋中兴通俗演义 序》,丁锡根编著《中国历代小说序跋集》中册,第981页。

[5] 笑花主人:《 今古奇观 序》,丁锡根编著《中国历代小说序跋集》中册,第792页。

[6] 亚荛:《小说之功用比报纸之影响为更普及》,原载1907年《中外小说林》第一年第十一期。转引自王运熙主编《中国文论选》近代卷(下),第274页。

[7] 梁启超等:《小说丛话》,原载1903、1904年《新小说》第一、二卷。转引自王运熙主编《中国文论选》近代卷(下),第319页。

[8] 饮冰等:《小说丛话》,原载1903年《新小说》第七号。转引自王运熙主编《中国文论选》近代卷(下),第312—313页。

[9] 饮冰等:《小说丛话》曼殊语,原载1903年《新小说》第七号。转引自王运熙主编《中国文论选》近代卷(下),第313页。

[10] 天僇生:《中国历代小说史论》,原载1907年《月月小说》第一年第十一号。转引自王运熙主编《中国文论选》近代卷(下),第536页。

[11] 刘鹗:《老残游记》卷首《自叙》,北京:人民文学出版社1979年版,第2页。

[12] 无名氏:《 新世界小说社报 发刊辞》,原载1906年《新世界小说社报》第一期。转引自王运熙主编《中国文论选》近代卷(下),第341页。

[13] 例如,《孽海花》出版四五年,“重印至六七版,已在二万部左右”。

[14] 无名氏:《 新世界小说社报 发刊辞》,原载1906年《新世界小说社报》第一期。转引自王运熙主编《中国文论选》近代卷(下),第139页。

[15] 瘦鹃:《小说杂谈》,原载1919年《申报·自由谈》。转引自黄霖编著《历代小说话》第九册,第3509页。

[16] 楚卿:《论文学小说之位置》,原载1903年《新小说》第七号。转引自王运熙主编《中国文论选》近代卷(下),第385页。

[17]饮冰等:《小说丛话》蜕庵语,原载1903、1904年《新小说》。转引自王运熙主编《中国文论选》近代卷(下),第310页。

[18]管达如:《说小说》,原载1912年《小说月报》。转引自王运熙主编《中国文论选》近代卷(下),第795—796页。

[19] 管达如:《说小说》,原载1912年《小说月报》。转引自王运熙主编《中国文论选》近代卷(下),第790页。

[20] 成之:《小说丛话》,原载1914年《中华小说界》。转引自王运熙主编《中国文论选》近代卷(下),第814页。

[21] 成之:《小说丛话》,原载1914年《中华小说界》。转引自王运熙主编《中国文论选》近代卷(下),第826页。

[22] 管达如:《说小说》,原载1912年《小说月报》。转引自王运熙主编《中国文论选》近代卷(下),第791页。

[23] 眷秋:《小说杂评》,原载1913年《雅言》第一卷第一期。转引自黄霖编著《历代小说话》第七册,第2752页。

[24] 蛮:《小说小话》,原载1907年《小说林》第二期。转引自黄霖编著《历代小说话》第三册,第1470页。

[25] 趼:《说小说·杂说》,原载1906年《月月小说》。转引自黄霖编著《历代小说话》第四册,第1401页。