德里克·沃尔科特:绷紧的缆绳和希望之帆

2021-02-07

2021-02-07

德里克·沃尔科特创作丰硕,面貌繁多,是需要读全集才能清晰理解的作家。自他1992年获得诺贝尔文学奖,在国内的译介一直与其名声不符。近几年,《奥麦罗斯》《黄昏的诉说》《白鹭》,包括最新的《沃尔科特诗集》两卷本的出版,使情况大为改观。

撰文丨王志军

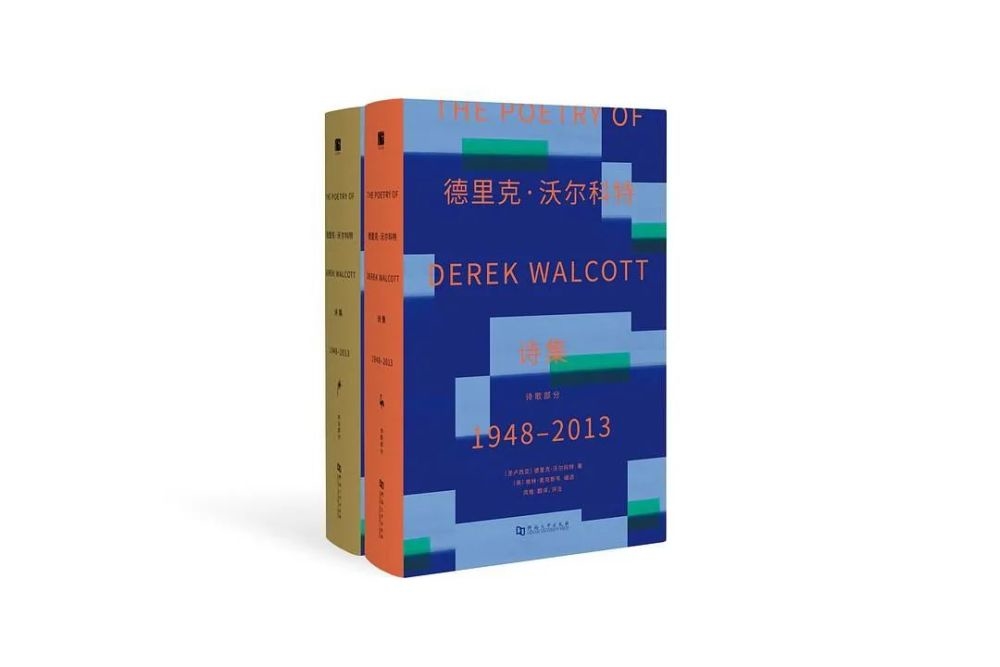

《沃尔科特诗集》,德里克·沃尔科特著,鸿楷译注,上河卓远|河南大学出版社 2020年12月版

1

另一生:诗人的诞生

先来想象一个场景:整整90年前,遥远的东加勒比海向风群岛中部,一座被称为圣卢西亚的火山岛上,诞生了一个黑白混血的小男孩。当时那里还是英国殖民地,为茫茫大海包围,远离大陆和主流文明,居民是各移民种族的混融,没有完整的传统、文化、历史,闭塞、原始、混乱,可以说是一片虚无。如果不是因为地球是圆的,那里多半会被认为是世界的尽头。而这个小男孩,婴儿期就失去父亲,由当教师的母亲养大。他会如何看待这个世界呢?

这很令人好奇。面对极端的落后和匮乏的教育,他成长中如何摆脱普遍的命运而获得更高的视野呢?看起来困难重重,几乎没什么希望。就像他多年后回忆的,缺少文化滋养,“秧苗随意插入土壤,其扎根的深度与种族绝望的程度成反比。”要想在贫瘠中长成大树,非要点奇迹不可。

艺术就是这个奇迹。

或者说,人这种神奇的生灵,和艺术结合起来时,能获得的超越阶层、文明代差的力量比通常想象的大得多。一开始这男孩承继父业,学习绘画,开发了心灵视觉。之后通过诗歌,找到了更强、更自我的声音。在他后来的自传长诗《另一生》中,他记录最初读到一本诗集的神秘瞬间:

每过一行

读的人就流露出一行行的欢欣

撩动着他周围的空气

就从这本书里,另一生恍若重新开始。

这个另一生,是他作为诗人,而不是社会人的一生。其开端是自我觉醒,投身艺术的新生——诗人的诞生。从此男孩看待这个世界,就有了一种更高的视野。现在读者应该知道了,这男孩就是沃尔科特。成年后,他在《安的列斯:史诗记忆之碎片》中的一段话正好对应了这重生的瞬间:“现在,一个男孩打开了练习本,心怀感恩的喜悦,又有些受宠若惊。他在页边的限制下,写下一行又一行诗;那里或许闪耀着无名岛山顶的光,珍藏着我们的微不足道。”无名岛,微不足道——被漠视的地方和事物。可对诗人来说,这就是他的全部。

我们必须得再次强调他面临的环境:没有传承,欧洲文化是陌异的,对群岛既有蔑视,又有令人不舒服的驯化。当地仅有的文学,更多表达着控诉与绝望。失忆的历史和当下的沉重,梦魇般压着每个在那儿生活的人。要想开创道路,一切都要自己摸索。

好在那里有丰富、绚烂的事物,艰难却真实的生活。在失忆的国度,所有东西都值得被记忆。他要做的,正是为这一切未被命名的事物命名。这何尝不是一种幸运呢?《另一生》的结尾说的就是这种感受:

我们有福了,因为我们拥有一个处女般、不曾涂画的世界

我们拥有了亚当的任务,为万物命名。

面对纷繁的有待命名的事物,其激情和振奋可以想象。于是我们读到,《热带动物寓言集》中的炫目的博物志,《圣卢西亚》对村庄、动植物不厌其烦地罗列,《星苹果乐园》透过海岛看世界——他在这些事物上倾注想象和隐喻,赋予它们独特个性。他也一直关注那里正发生的事:人民、分裂的文化、族群的命运。

这就让诗人的诞生,有了双重含义。一方面是亚当式命名的开始。在蛮荒海岛,带着惊奇清点一切。命名在他这儿有特别蕴意,有文明传承的诗人没这么多未被书写的事物。为此,他把各种技巧,隐喻、方言、叙事等,都用在了他开创的事业。另一方面,他感到自己必须为正发生的事担起责任。要寻求改变,单靠个人太过艰难。但脆弱的心灵,以良知驱动,同样能赋予现实以历史感:不只沉浸于事物的美,还深刻领悟其内涵,及其与人的处境的关系。

2

亚当、克鲁索、上帝

随着他的成熟,那种最开始就现出端倪的身份意识,凸显了出来,成为他创作的一条主线。

他身上的黑人血脉和热爱的英语带有的宗主国色彩是有冲突的。“我如何能无视非洲,又能活下去?”

就像童年进入青年,身份焦虑带来忧郁、痛苦、迷茫甚至绝望。但这一点他无法选择,必须接受。他意识到西方文明和加勒比海本质间的巨大鸿沟,西方语系中加勒比不可能被准确描述。当地人都面临同样的困境,向往变革又渴望和解。可以说,身份中内含的冲突,构成了他诗歌的原生动力。

克罗索成了他表达身份意识的一个象征。这个笛福小说中的人物,流落荒岛,身陷没有文明历史的虚无之地,也因此获得了命名的初始特权。这和诗人内心感受是对应的,一种包含着苦涩的幸福:“感谢你们被逐出伊甸园后,带我领略了另一个乐园的奇妙。这就是我继承的遗产,你们赠予我的礼物。”《漂流者》《克鲁索的日记》《克鲁索的岛》等直接写克鲁索的诗,通过原型改写,反思了加勒比地区的民族性和尴尬处境。亚当是乐园中的命名者。而克鲁索,第二亚当,是一个文明世界的遇险者,历史被割断,处境更荒凉。他不能只靠亚当那种无忧无虑的纯真来看世界,发现诗意,而要从新的处境中出发创建新天地。

而这个新开创的世界,必然是西方认知所不习惯的。他笔下的加勒比事物变成了主角,那些丑陋、平庸的人,变成了平民英雄,史诗人物。《另一生》中他自问:“为什么要为这些哑巴的事物哭泣?”因为这是他自己的世界,不写,就永远消失了。

他从未摆脱克鲁索那种巨大的孤独。在世界各地旅行生活,似乎只让他更渴望家乡。在英格兰游历的诗《火车》:“有一半的我,还在家乡。”身份焦虑无法通过远离得到消解,写于美国的《北方与南方》:“当我从小地方的药店,收到找回的零钱,/收银员的指尖,依然对我的手,畏缩不前/仿佛她的手会被它烧焦——好吧,没错,我是猴子。”而在《纵帆船“飞翔”号》中,身份意识的反思上升到了新的高度,人和故土的关系,意味着更多的责任和使命。他终生带着这样的身份感和对加勒比的忠诚,将焦虑转化为创造力,以人类的爱慢慢平衡孤独带来的疯狂。即便是无法带领民众提升的苦恼,也因诗中逐渐成型的新加勒比而部分地缓解了。

于是这个加勒比的命名者,第二亚当克鲁索,变成了上帝,或者说:诗人沃尔科特。他比克鲁索在更高的层面,为其造物注入思想和性格。他晚期的诗轻盈,凝练,开阔。始于《仲夏》,在《浪子》《白鹭》等诗集中愈加明显的焦虑缓解后的自如,意味着使命即便不能说最终完成,也带来了一个更好的结果:和解。

3

一种新语言

语言作为诗人的命名工具,效力在其独特性。

正如沃尔科特自己说的,“要想摆脱奴役、获得拯救,就必须铸造一种超越模仿的语言,一种具有启示力量的方言,让它为万物命名。”诗人当然是要做语言的发明者,革新者。但沃尔科特的情况,因他私生子般的感受而有些复杂。在英语特别是古典文学的继承权上,他多少感到有点不合法。他强烈渴望创造新的语言。

为此,他发明了一种充满新颖隐喻和加勒比词汇的英语。用这种带地方色彩的新语言,为本地争取发声的机会。他从不用已有的象征去规定事物,而是发现事物之间新的联系。他的诗歌语言,高度凝练,有着散文的明晰,也有着绚丽的繁复。

清晰是他一开始就抱定的追求。在《群岛》中他自言“写的诗句,犹如清爽的沙,晴朗的阳光,平白如一杯岛上的淡水。”在写克罗索的诗中称写诗是“木匠的工艺”。散文的清晰和逻辑,是他的文风中重要一面。值得强调一下,他追求清晰,也从未放松修辞要求。他有一套处理现实的独特手法。

如《游廊》,虽是写实,但不靠事件而是靠想象和情感推动,事实被打散,只有最重要的画面拼贴镶嵌到了诗绪中。有日常性,但反情节,他追求的是高度艺术化的语言,不允许诗句过于琐屑,对精确表述有自己的理解。这就涉及了他语言另一方面:隐喻。这也是他诗歌的核心特征之一。隐喻在他这儿是个人化的庞大系统,借助歧义、含混和矛盾表述,获得更深层的指涉。读者很多时候像置身意象的森林,各种奇异果实装点小径。每个果子都是一个谜语,指向小径尽头隐藏的答案。他诗中最平常的经验,也体现着想象的绚丽。同样,痴迷意象也从未放弃逻辑的清晰,椰子、海鸟,黑与白,都有明确指代,一次狂欢节的表演,实为表达着政治思考。这是他命名的一个方式,让平白获得内涵,带读者在更高层级理解这些事物。

独自创造一个隐喻体系,包含很大的危险。这又让我们想起那个小岛上的男孩。用自己的眼睛看世界,所有事物都有独特、崭新的含义,这是他语言体系的词汇基础。对他而言,隐喻不是象征,而是交谈。每个诗人都是从无知开始,都要经历每个名词重新命名的痛苦。他的语言,分担言说的痛苦,和创造的欢乐同时到来。

最终,他达到了一种糅合着隐喻和复杂技艺的明晰。他的风格就像大海中的冰山,海面之上清晰直观,但只占十分之一。水下意蕴丰富,必须用心探索才会发现。这种风格,繁复的隐喻和修辞,与清晰认识反复交织,兼具火山的爆发力和大洋超日常的深邃,令他那些巨作绚丽精致、宏大深沉、绵延诡谲。并在某些时刻,达到诸如《幻影和平之季》中崇高的体验和认知。

它们季节性的迁徙,就是它,爱,但除此之外,

它没有季节,从它们降生这一崇高特权中,

对于没有翅膀的人们,有什么比怜悯,还要明亮,

在它们之下,他们共用着窗间和房中的黑洞

而它们越升越高,用无声之声,牵起那网

在一切变迁之上,背叛了坠落的太阳,

这一季,持续一刻,犹如停顿

在黄昏和黑夜之间,在狂怒与和平之间,

但为了我们大地,为了这样此刻存在的事物,它已持续良久。

繁复的比喻、想象,在激情释放中,达到现实的神秘之境。这样的时刻在沃尔科特诗中很常见。有时,其罗列和铺陈到了令人厌倦的程度,这恰恰是他强大命名力的一部分。而那个小男孩的声音,成长为强壮的男性声音。他的总体史诗,成为了加勒比历史记忆的母本。

4

世界的光

群岛有着乐园般美好、原始,现实中又是失落的乐园。沃尔科特以艺术抗争,重建第二乐园的努力包含的艺术伦理,是真正的人性关怀。他写出了一种高贵、带着怜悯和爱的诗。

在努力发出本地声音的同时,他一直有种亏欠。感觉自己的艺术好像利用了圣卢西亚人。虽然艺术能带来的直接改变很少,但他能做的,只有靠诗歌来冲和现实中的分裂。如诗中说的:“海鸥,搜寻着海边/盘旋,像我们的生命,寻觅着值得怜悯的东西。”这种观照在《世界之光》中达到极致。在耐心、冷静地描述了那些工人、妓女等最底层的人们之后:

我转身,藏起我的泪水。

他们别无所求,我什么也给不了他们

除了这个东西:我称之为“世界之光”。

最后的泪水,同情和爱,完成了这首诗。世界之光四字用了引号,指它的标题,即这首诗。诗歌的功用,在于它自看似无能为力处,以爱弥合着整个世界的伤痛。当艺术赋予蛮荒以人性,改变就已经发生了。这也是他在《爱复爱》中探讨的话题:必须回到自身,才能从失去的现实之爱中得到本质的爱。他的诗地域色彩极浓,也因此更易上升到普遍。他书写的加勒比事物,成为对人类文明的整体反思。他写种族关系,进行政治批判,对看不到出路的现实表达幻灭不满,又把人民塑造成英雄。他既不放弃建设本土文化,也不对西方一概否定。尽力去弥合分裂,这在当地反西方的潮流中是勇敢行为,要承受更多压力。

世界之光是贯穿他整个写作的意象。美是世界之光,爱和人性也是。他承认人的脆弱和怀疑,也相信艺术的建设能力和爱的强大。在他的诗中,一直有着对世界的好奇和赞美,写出了人身上的神性和世界的光彩。从《鲸,他的堡垒》中的“我赞美这不可思议之物”,到《大海鲢》,发现残酷和美共存,通过儿子的天真视角和对自然法则的顿悟,道出生命的本质。一切事物都有美的一面,最卑微的也含着神性光辉。这就是在他的《另一生》的结尾宣告过的:

我们拥有的一切,并不古老得难以创造,

就把你那粗糙的木头之星高悬于万物之上

它的光芒就由可朽的微暗之火化成。

作为惠特曼、聂鲁达的同路人,孤独大陆文明的创造者,沃尔科特的历史意识是一种深入骨子里的感受方式。在《星苹果王国》的开头,最简单的场景都带着历史眼光:

旧日田园牧歌的残片还存在于

这座岛的郡中,那里的牛群,饮着

古老天空里自己的一汪汪倒影,

是那时留下的残片,那时的风景还复制着这样的主题:

“赫里福德牛,日落怀河谷。”

田园牧场和英国牛,都是此刻视野对殖民历史的回顾。他对群岛爱恨交织,但相信“我走出的路会变革他们的思想。”

一个人能够创造一个地方的历史吗?从某种意义上来说,他真的成功了。

这归功于艺术自古以来的功能之一:创造并保存记忆,为人类描绘精神生活图景。文学是更高层面的现实。正如他自己说的,“西印度群岛的强盛,其希望在于艺术。”加勒比的事物和现实,随他的诗纳入到了艺术史,即文明史之中,增加了文明的维度。这种维度极宝贵,因为它从弱者出发,带有更多人性和怜悯,更新鲜的进取精神,丰富了现有的世界观。它构成了理解世界的新视角,让主流文明避免在获得强势统治地位时陷入傲慢的封闭和一元,或因活力不足变野蛮、自我委顿。新的维度是文明生命力的来源之一。

也归功于他孤独的勇敢。从诗歌的角度,历史不是大事记,而是这地方、人的痛苦、困境、希望、梦幻。他明白,在一段生命意识前,一座大楼的坍塌并不是更了不起的事。普鲁斯特的个人史,也不比同时代法国政治变迁更不重要。不是重大事件,而是心灵精神生活,构成文明的根基。他的诗不是为了记录,而是追问意义。他的悲剧意识,将内心的冲突上升到了人类文明的高度,他的个人生活史,也就成了西印度群岛族群的成长自传。

还归功于他反虚无的正面哲学。他的诗,很少反讽。他勇敢站在生活对面,带有《星》中“与我们心中的极恶较量”这样强烈的正义观念,他以《星苹果王国》《奥麦罗斯》替最弱小者发声,写族群命运,如同荷马史诗、贝奥武夫一样,是古老的诗人使命的复活。

在个人和历史之间,诗歌构成共同的心跳。一方面,在历史之中,个人如胚胎一样成长,接受文明滋养,继承传统,结出文明果实。另一方面,个人借诗歌背负、反哺历史。以人的悲痛挣扎写出文明困境,以人的爱和赞美带来希望。

在这一点上,后者更让我们振奋。一个更理性、文明、艺术的世界,让我们相信生命的意义,提醒我们弱小的一方拥有的权利,和精神生活的价值。

……当我写下

这首诗,每一段都会浸在海盐中;

我会拖着每一行,将它打结,使之绷紧

如这副索具的缆绳;在单纯的言辞间

我普通的语言如风飘过,

我的一页页纸就是纵帆船“飞翔号”的帆。

《纵帆船“飞翔”号》中这段诗喻示了他一生的写作。浩瀚的历史淹没一切。在哑巴般的海岛,潮汐日复一日磨洗着岩石。而个人的声音,诗歌,在虚无的大海上出现。每一行诗,都是浸了海盐的缆绳,越绷越紧,语言之风助力,诗歌之帆扬起。我们远远看到它的影子,感到心也被那缆绳绷紧了。因为“词语中包含的历史之痛”,为我们共有,而帆影是诗带给我们的最后的希望和慰藉。