中国影像方志|靖西:碧水峰峦,见证历史变迁 文化浸润,绘就壮乡风情

CCTV-10

2021.1.30 23:26播出

《中国影像方志》广西卷 靖西篇

靖西篇 预告片

千秋严锁钥,虎踞壮巍峨

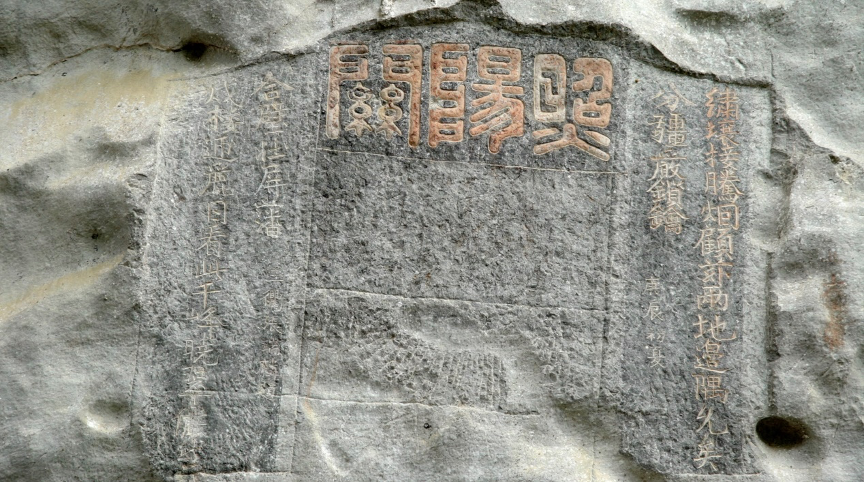

历史上,照阳关地处南疆边陲,是滇东南入桂的交通要冲,地势险要,历来是兵家必争之地。

南宋末年,随文天祥抗元失败的张天宗来到一个叫做“那签”的地方,在这里开辟峒地,筑城垦田,也带来了中原地区先进的耕作技术和文化。“那签”,就是今天的靖西旧州地区。

清光绪九年,公元1883年,中法战争爆发。翌年,晚清名将刘永福率领农民起义军“黑旗军”,在照阳关誓师,在多场关键战役中击退法军,捷报频传。

负责督办边防要务的苏元春组织修建了一座军事堡垒。这些军事设施栉风沐雨上百年,曾在战火纷飞的岁月确保了靖西的一方平安。

旧州老街,铭刻汉壮融合印记

2003年,靖西的旧州老街以其丰富的文化遗存,被列入壮族生态博物馆的建设地点。

这座建于清乾隆年间的文昌阁,是旧州的文化地标,宛若鹅泉河中的一座小岛,潺潺流水,萦绕其间。

瓦氏夫人在旧州出生、成长,作为中国历史上不可多得的壮族巾帼英雄,瓦氏夫人的故事在旧州广为流传。

靖西市政府对旧州古戏台进行了扩建,并正式命名为“壮音阁”,靖西壮剧、提线木偶、末伦等形式多样的民间艺术,在崭新的舞台之上,走入了更多人的视野。

2005年,靖西旧州壮族生态博物馆建成并正式对外开放。

这座“活着的壮族博物馆”在人们的悉心守护中,绽放出着活色生香、古韵盎然。

织锦璀璨,古老技艺久传承

在靖西的壮族人家,质地朴素、色彩热烈的壮锦,镶嵌于生活的各个角落。

2006年,壮族织锦技艺被列入国家级非物质文化遗产名录。“通经断纬”的织法,是靖西壮锦的重要特色。

2005年,李村灵成为壮锦厂的厂长。她带领织娘不断创新,设计出壮锦包、围巾、抱枕、笔记本等具有时代元素的产品。

2011年,靖西的壮锦厂成为“国家级非物质文化遗产生产性保护示范基地”。靖西市人民政府建立了非遗展示馆和壮锦展厅等,开展了丰富多样的非遗传承活动。

药食同源,感恩自然的馈赠

世代与山水为伴的靖西人,不仅懂得利用中草药防病健体,更善于将其与各种食材结合,形成了药食同源的饮食文化传统,传承至今。

农历三月三,是壮族同胞极为隆重的传统节日,家家户户都会制作一道节庆美食——五色糯米饭。

艾叶糍粑是靖西人一年到头,都会制作的一道家常小吃。

靖西丰富的中草药资源,及药食同源的饮食传统,使得这里很早就形成了传统的端午药市。每年农历五月初五端午节的前夕,药市开张,十里八乡的百姓都会聚集于此。

民间艺术,传递壮乡人家自由与豁达

1999年,当时的靖西县壮族博物馆成立了一支民俗演出队。

演奏靖西八音的多件乐器,由八种不同的材料制成。

田间矮人舞,源自壮族先民庆贺丰收的古朴风俗。

靖西民俗艺术团还将提线木偶、靖西壮剧、末伦等多项不同形式的民俗文化搬上舞台。

方寸之间,绣球牵系真挚情感

在靖西,每逢春节、“三月三”歌圩等传统节日,壮族的青年男女便会相约在田野之间,对唱山歌,将绣球抛给心上人。

靖西旧州制作绣球的历史十分悠久。黄肖琴,从小就跟随长辈学习制作绣球,练就了精湛的技艺,她最拿手的绝活是“堆绣”。

在靖西旧州,几乎家家户户都在从事绣球生产,很多年轻的创业者通过网络渠道,将产品销往更广阔的市场。

在靖西,除了独特的人文风情,喀斯特地貌塑造的秀美风光也吸引着众多游客的到来。

设立于靖西的龙邦口岸是国家一类口岸,每天,来自广西、云南、贵州,以及东南亚各国的货车往来于此。

伴随“中国—东盟自由贸易区”的建立,靖西市正成为中国与东盟国家贸易往来、文化交流的重要门户。

昔日的锁钥之地,硝烟弥散。靖西,向世界呈现古老壮乡的静美与辉煌。

用影像记录当下,以地方表达中国

昨天的变迁,今天的影像,明天的历史

健康提示:请出门戴口罩、勤洗手、多通风,少去人群密集处。

中国影像方志

《靖西篇》

播出时间:1月30日 23:26

监制 / 田龙 主编 /刘铭 黄丽君

编辑 / 田楚韵 陈西晶(实习)