纪念|《读书》的阁楼记忆

2021-01-14

2021-01-14

著名出版家、三联书店前总经理、《读书》杂志前主编沈昌文先生于2021年1月10日清晨,在北京逝世,享年90岁。

他是一个传奇式的人物,初中辍学,当过银楼小学徒,考入人民出版社做校对员,一路当过社长秘书、主任、副总编,后来执掌生活·读书·新知三联书店,主编了十年的《读书》杂志(1986—1995)。在他主持下,《读书》继承了上溯至邹韬奋先生的“三联精神”,坚持解放思想,实事求是,服务读者,倡导自然、平等、开放的文风,成为引领文化思潮的一时之选,影响了一大批读书人。

今天,活字君与书友们分享沈公在《读书》上的几篇“编后絮语”,管窥当年《读书》的风貌和编者的思考。

沈昌文(1931年9月-2021年1月)

著名出版家,三联书店前总经理、《读书》杂志前主编。1951年初在上海私立民治新闻专科学校采访系肄业后考入人民出版社(北京)工作。至1985年12月,在人民出版社任校对员,秘书,编辑,主任。1986年1月至1992年7月,任三联书店总经理兼《读书》杂志主编。后退居二线,1996年1月退休。出版有《阁楼人语》、《书商的旧梦》、《最后的晚餐》、《知道》、《也无风雨也无晴》、《师承集》等。

旧学新知

金克木先生在《读书》发表的文章是大家爱读的。最近,金先生将近年来主要在《读书》发表的文章编集成册,取名《旧学新知集》。

“旧学新知”,这个名字取得好,它不仅确切地表达了作者的文字的特色,而且也证明了《读书》所要追求的一个目标。我们很想借它来谈谈《读书》编辑部的一些想法。

《读书》多年来是努力传播海外新知的,不管这些“舶来品”在国内忽而贬值,忽而升格,我们初衷不变。原因无他,只因为文化学术领域必须对外开放,只有广泛了解、汲取、分析国外的新成就,才能走出中国人自己的路子。

但是“新知”不只是存在于海外,海外的也不只是介绍进来、大家知道一下就算了事。就像马克思主义这种“新知”必须与中国的革命实践相结合一样,任何称得上是“新知”的东西都要从中国的立场来考察,同中国的事物相结合。“旧学新知”,体现了这种结合的愿望。《读书》杂志愿意积极绍介各种新知,今后当然不会放弃努力,然而在这同时,它更愿意组织学术文化工作者去做“旧学新知”的工作。我们不摒弃传统学术,也不认为全部“西学”即为新知,更不主张“全盘西化”,然而旧学应当贯以新知,新知应当用于旧学,这是明显的。

80年代的书市上,读者踊跃,时任总经理沈昌文高兴坏了

我们高兴的是,主张“旧学新知”的学者在多起来。《读书》上几乎经常有在这方面努力的新人出现。尽管在有的问题上持论不一,然而不管对传统文化、外来文化的看法如何不同,只要是融新知于旧学,化旧学为新知,百川归海,都会有益于中华学术!

《读书》愿能为这一“旧学新知”大军忠诚服务!

(原载《读书》1986年第5期)

编辑之道

十来年前,我们在前辈带领下学习编杂志,当时脑中所想,归纳起来,只是一个“是”字:什么文章是书评,《读书》要的书评是什么规格、体例,书评以外要登的文章是些什么……总起来说,要向他们学习探索《读书》该是一份怎么样的刊物。

当时也真是人才济济。陈翰伯先生领导全国出版事业之余,实际上是《读书》的精神领袖;陈原先生担任主编,亲自看稿、定稿;两陈领袖群伦,而担任具体编辑运作的,居然是从三、四十年代起就已活跃文坛的史枚、冯亦代先生。范用、倪子明先生以资深出版家身份,协助张罗周旋。无怪乎一位远在南京的战士王宏振先生最近来信说,“我不大看《读书》杂志。前一向突然找到几本七九年的《读书》,一口气看完了,很高兴。马上去找近一向的来看,很失望。十年前的那几本,杂得真有味,整个一缸浓浓醇醇的’三联’新窖。现在已没了那个滋味。”安徽固镇县农业区划办公室刘润北先生也来信说,“总觉得贵刊有一种今不如昔的感觉”,因为“少了一些对中国存在问题有深入研究的评论”,“使我们在偏僻的县城也能看到外面的世界,看到中国未来的曙光!”

但是向这些老前辈学习做编辑,逐渐体会到,单从一个“是”字着眼还很不够,因为从两陈到史、冯,到倪、范,甚少标举定义,宣布编辑学的理念,表面看来简直“编无定则”。于是我们觉得,与其从“是”字上着眼,何妨同时观察其之“不是”。我们由是知道,《读书》一贯作风是,不打棍子,不用指示式语言,不用套话,不作奉承……但是,要笼统地交代一句话说“不”怎么,也难。

总之,无论“是”也罢,“不是”也罢,学习了恁多年,各有不少零星体会,记得不少精彩例子,却难以统一起来,说一说《读书》究竟要如何“是”,如何“不是”。

80年代末,《读书》编辑部部分成员合影。右起:沈昌文、吴彬、杨丽华、赵丽雅、贾宝兰、郝德华

物换星移,《读书》诸前辈,两位已作古人(陈翰伯、史枚),其余诸位已全部退出第一线。虽然还可请教,缺已失去“带着干”之可能。现在之事,主要靠我们这三、四个人自己探索、研究。大家除了编《读书》外,总还有一些杂事,时间也不多。但是,编稿之余,还常常说起一些前辈风范,妄想从中探求出一些什么来。

去年底以来,一位退隐“林”(“语词的密林”)下的前辈,忽然有意写作了一批题为“不是……的……”的文章,回忆他在四十年代所编辑的“不是杂志的杂志”,所记述的“不是战争的战争”,所经历的“不是爱情的爱情”……编了这批稿子,发表以后又看了一阵,忽然有悟:“不是……的……”,这不是把“是”与“不是”统一起来么!

这位前辈很谦虚。近年偶有请益,总是说,编《读书》是过去的事了,现在也不想过问了。你们不是经济困难么,要是真难,何妨停了就是!亲手创建的事业,说停就停,当然只是无可奈何的辛酸之语。但是他的这批文章,倒给我们指出一条途径。《读书》之出路,是否就在这一“不是……的……”之中?今后如能编出一份“不是书评的书评”,“不是学术的学术”,“不是文化的文化”,“不是消闲的消闲”……的刊物,是否更合《读书》旨趣?

所谓“不是……的……”,其本义,似乎只在一点,即不生硬规定任何“套路”。求“是”的用意,是明确套路;等到套路一成为陈规,要追求的则为“不是”。把“是”与“不是”始终结合起来,参杂变化,则编辑之道可能庶乎近矣!

这么做,未必能做到今胜于昔。《读书》的过去,有种种主客观条件,不是今天完全做得到的。我们只是力追前贤,努力去做就是!

今年的北京冬天,寒冷来得早,暖气到得晚。深夜编稿,斗室之中,一片凉意。但想到编杂志的种种乐趣,看到读者作者的无数来信,依然深感温暖。董存爵先生因事自南国来信,说“北国想必冬寒料峭,祈珍重”。

是的,要珍重!为了读者,为了作者,为了《读书》!

(原载《读书》1992年第1期)

沈昌文先生七十五岁时,动漫画家沈帆(沈从文孙女)为沈公而作

文化阁楼

有高明之士倡导“文化空间”说,初听之下,吓一大跳。“空间”何指?一块广袤无垠的空地?一个人山人海的广场?知识分子要有自己的“文化空间”,要那么大吗?能得到吗?

后来知道,“空间”者,space之谓也。Space这词连我辈不晓英语者也认识。过去铅字排印的时代,铅字间加的空铅,即称space,上海的排字工友直呼之为“司配斯”。最小的“司配斯”,是一个老五号字的八分之一,小到可以落地无声。知识分子所需的“文化空间”,以中国来比例,大概不会比这多。这么一想,倒也放心了。

更有一说,这“司配斯”所安置的地方,不在中心,而在“边缘”。“边缘”说近年很听人说起过,考究一下,方知是英文margin之中译。这词对我辈编书匠又是一个熟面孔。一本书的天地空白,就是这词,从做出版学徒之日起,就已相识。

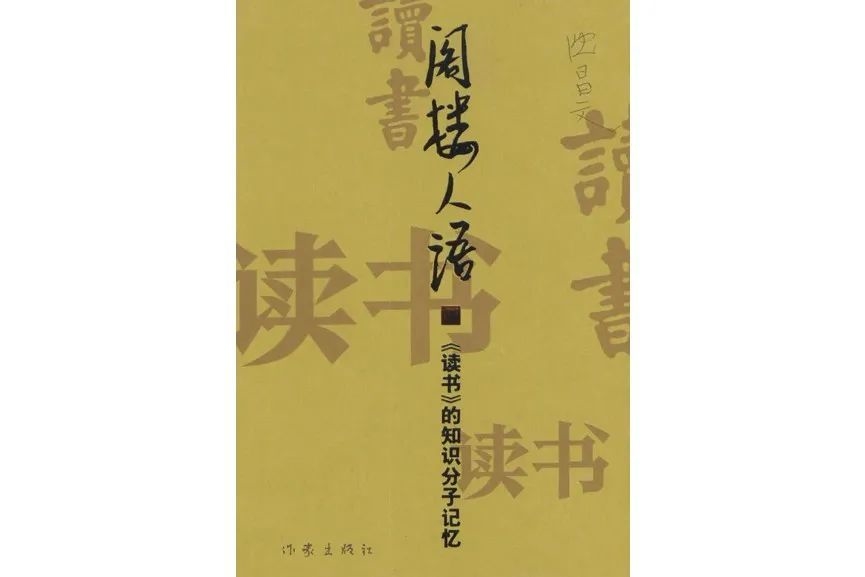

沈昌文:《阁楼人语:〈读书〉的知识分子记忆》(作家出版社,2003年版)

好了,在一本书的空白处,找个“五号字八分空”的位置,营造一个“文化空间”。这大概是任何开明的文化政策都是许可的。这“空间”,不是“文化殿堂”,亦非“文化广场”,充其量,“文化阁楼”而已。让知识分子在自己的“文化阁楼”里研讨、商酌,想来对国计民生不至有害而只能是有益的。

想到这里,倒很愿意让《读书》成为一个“文化阁楼”。“阁楼”既小,所容者自然也少,三四个疯女人疯男人而已!

(原载《读书》1994年第10期)

沈昌文先生(1931年9月26日-2021年1月10日)