陈丹青评靳尚谊:“他要是不当中央美院院长,他还是会出圈”

2021-01-14

2021-01-14

1979年,靳尚谊在创作 《小提琴手》。该作品标志着他色彩感失调后长达6年的恢复期的结束。图/受访者提供

1979年,靳尚谊在创作 《小提琴手》。该作品标志着他色彩感失调后长达6年的恢复期的结束。图/受访者提供

靳尚谊的肖像中国

本刊记者/鲍安琪

86岁的靳尚谊现在还在画画。不开会、不出门的话,就画半天。但他说现在体力不够,眼睛也不行了,不敏锐了,而且手有点抖,不能“啪”地一下一笔到位了,得慢慢画,这样画没有力量。“现在画不好了,水平在衰退。这是自然规律。”他告诉《中国新闻周刊》。

靳尚谊似乎任何时候都是这样,清醒、理性。他说之所以专攻肖像画,也是因为自己画多人物的有点困难,精力不够,能力不够。“你看詹建俊、侯一民他们就画多人物,他们有能力。”

的确,50年代在油画训练班学习时,詹建俊和侯一民的毕业创作都是苏联专家马克西莫夫心中的头等之作,靳尚谊的成绩只是中等。和靳尚谊相识已70年的詹建俊说,自己最佩服靳尚谊的就是他在关键时刻总能做出正确选择,不跟风。

“选择很关键,一步选错,后面的道路就变得很不确定了。我觉得靳尚谊的两个选择是非常明智的:一个是专画肖像,一个是向古典的方向走。这是很不容易的决定,因为当时大家觉得中国缺少现代性,太保守,都在求新求变。他不但不变,还坚持着往回走。”詹建俊说。

“冷颜色不会用了”

靳尚谊最初的油画肖像尝试,可以追溯到1960年的《十二月会议》。

这是当时还是中央美术学院版画系青年教师的靳尚谊应中国革命博物馆之约所画,画的是毛泽东在1947年12月的会议上作报告。开始他画了很多草图,都不理想,最后设计成毛泽东举手正面推进的姿态。这张画的画幅不算大,但因是半身肖像画,特别是头部显得大,还是挺有冲击力的。画作完成后,反应很好。靳尚谊也开始发现自己对肖像画的兴趣和这方面的才能。

后来他又做了一次类似的实验。1964年他画了一张《踏遍青山》(后称为《长征》),取自新发表的毛泽东诗词:“踏遍青山人未老,风景这边独好。”这张画虽然不是肖像画,但人物也很少,只有毛泽东和一个牵马的战士。背景是大面积的天空,乌云密布,有种很深远的感觉。他想体现革命低潮中人的沉着自如的精神状态,因为这是三年困难时期他一直在思考的问题。

那几年,他还画了《傣族姑娘》等一批肖像,开始有了一点风格化的东西。和当时那种“明显”的笔触不同,他的笔触是“平平的”。但这种尝试很快就被“文化大革命”的到来打断了。

70年代初,他接到了两个大的政治性任务,一是为筹建中的“平型关纪念馆”创作油画《延安时期的毛主席和林彪》(九一三事件后纪念馆被封,画作被毁),一是修改《开国大典》。

《开国大典》是靳尚谊的恩师董希文创作的油画巨作,此前已抹掉了高岗和刘少奇的头像,这次又要将林伯渠抹掉。此时董希文已身患癌症住院,没有精力来改画了。他的原作其他人又不能随便动,于是靳尚谊和赵域被调来重新临摹并改画。靳尚谊临摹人物,赵域临摹背景。

自1952年在董希文的画室中第一次看到这幅画,已有20年过去了。“基本上我能够达到他的水平了,当时心里就已经有点底气了。”靳尚谊说。

画完请董希文提意见,董希文很满意,只提了一点意见:毛泽东侧面头像的轮廓画得稍微方了一点,从颧骨到下颌要稍微椭圆一点,就差这么一点。靳尚谊觉得他提的意见很对,就这一点他都看出来了,“很厉害”。

改革开放后《开国大典》要恢复原貌,也是在这张临摹之作上恢复的。现在国博展出的,就是这一张。

此后,靳尚谊又担任了全国美展的“改画组”组长。当时的参展作者大都是工农兵和红卫兵,作品中的大量毛泽东形象画得难登大雅之堂。靳尚谊和朱乃正、陈逸飞、孙景波等小组成员一起,夜以继日地把毛泽东形象整个修改了一遍。

按当时的要求,毛泽东脸上不能有冷颜色,只能用土红、橘黄、朱红等颜色。画了大量的这种画后,忽然有一天,在带学生写生时,靳尚谊感觉自己的眼睛有了变化,色彩感失调,画什么都红彤彤的,冷颜色不会用了。他只能多写生,慢慢恢复。

1978年,陈丹青和孙景波成为恢复高考后中央美院的第一届油画班研究生,指导老师是林岗、侯一民、靳尚谊。其中,靳尚谊最年轻,来的时间也最多。陈丹青说,这些老师自己也耽搁了多年,手上也荒废了,需要从基本功开始恢复;学生也多是小有名气的画家了,所以师生很平等,教学基本是放任自流、教学相长式。

陈丹青记得,有次他们围着看靳尚谊画一张女模特的写生。从那时起,靳尚谊给他印象一直是,这是一个力求准确的人,画画要准确,形要准,调子要准;做事情要有章法,不要花架子。

1979年,靳尚谊画了肖像画《小提琴手》,整幅画的情调含蓄优美。他觉得,直到这时,6年的“恢复期”才可以算告一段落了。

1981年,“中央美术学院教师作品展”第一次到香港展出并出售。临行前,靳尚谊叮嘱《小提琴手》是非卖品,但因当时一位新加坡买家出了高价,这幅画还是被卖掉了,靳尚谊得到3000港币。后来,这幅画被王中军收藏。

靳尚谊作品《医生》1987年

靳尚谊作品《医生》1987年

“棒子面粥熬透了”

1979年9月,靳尚谊随文化部组织的中国美术教育考察团访问西德。这是他学画多年后,第一次接触到欧洲油画名作的原作。这种冲击,对于前30年如同“坐井观天”的他是近乎颠覆性的。

五六十年代中国美术界基本是以印象派为师,觉得古典作品过时、陈旧,印出来的颜色也难看,学油画的年轻人几乎都不喜欢。这次在德国看了欧洲油画原作后,改变了他的印象。尤其是伦勃朗的作品,用笔老到苍劲,色彩如宝石般斑斓闪亮,气氛朦朦胧胧,浑然一体,“有鱼在水中游弋的感觉”。

陈丹青记得,靳尚谊回来后,大家请他吃饭,急切地问他,国外是什么样的?

“他说干净,到处都干净,这是第一个印象。第二个印象就是,古典绘画作品的色彩其实是非常鲜明非常强烈的,那些印刷品全都不能相信。他说反而到了印象派后,颜色开始灰了,出现灰调子。这个是石破天惊的发现。”陈丹青告诉《中国新闻周刊》。

从西德回来后,靳尚谊开始对古典绘画发生浓厚兴趣,感到这种画法与自身特质比较契合,画风有了一些小小的变化。但十几天的访问毕竟只是走马观花,他真正了解西方油画,是在美国的一年。

靳尚谊的妻子杨淑卿是1949年前来大陆的台湾学生,表妹在美国。1981年底,靳尚谊夫妇办下探亲签证,去往美国,住在东部康涅狄格州的小城斯丹弗,离波士顿和纽约都不远。

当时出国是一种潮流。几乎在同时,中央美术学院有三位教师以不同的方式办下签证前往美国,另两人是油画系的陈丹青和壁画系的袁运生。

1982年开春后一天,陈丹青正在中国城一间叫“珍珠”的名气很大的油画店选颜料,忽然靳尚谊的脑袋探了出来。在异国他乡偶遇,两人都很开心,还相约在纽约看过一两次画展。

美国是一个美术收藏大国,靳尚谊如鱼得水,把各个时期主要画家的重要作品都看了个遍。

他有个心得:现代派的作品,一看就知道怎么画出来的,但是对它背后的想法不一定清楚;而古典作品一看就知道它是怎么想的,能理解它要表达的情感,但对它是怎么画出来的有时搞不清楚。比如伦勃朗的画就用了一种特殊的“透明画法”,即先画黑白素描,再用单色一层一层地染,如灰色上再染红色就是紫色,但这种紫就比用调出来的颜料直接画上去的好看多了,强烈又含蓄。

他深深体会到,明暗体系是西方油画的精髓,这是一种不同于东方的抽象美。他觉得,自己学了多年油画,差距就在于对这种“抽象美”还没有做到位。

探亲假一般只有半年,最长能延长到一年。一个美国画廊老板愿意帮靳尚谊办绿卡,妻子也希望留下来,但他还是选择了按时回国。

回国前,他请陈丹青吃饭。他平静地说,自己要回国了,你们还年轻,可以慢慢待下去,但自己已经48岁了,剩下的时间必须研究自己的一条路。

陈丹青说,靳尚谊知道古典主义已经过去了,早期现代主义也过去了,但他考虑的是别人这么多年有这么多流派,我们自己该选择哪条路?“我对他印象最深的就是他的清醒和自我判断。”

去美国之前,靳尚谊曾去新疆采风,积累了很多素材。他据此设计了一张油画作品《塔吉克新娘》。画面用侧光,一半亮一半暗。因为他发现,西方油画很少用平光,大多用侧光和顶光,以构成“强明暗体系”。

靳尚谊作品《塔吉克新娘》1984年

靳尚谊作品《塔吉克新娘》1984年

这张画于1983年下半年完成后,反响强烈,成为他发表次数最多的作品。评论界称之为“新写实主义”或“新古典主义”。学生孙景波说,他的画就像熬棒子面粥似的,棒子面很硬,但熬得时间很长,熬透了,成熟了。

《塔吉克新娘》之后,靳尚谊想进一步尝试用古典油画来表现更典型的当代中国面孔。因为塔吉克族很像欧洲人,甚至比维吾尔族更像,加上穿的是民族服装,有种欧洲绘画的感觉。“欧洲人高鼻深目,很适于油画的明暗体系,而黄种人的脸型不够立体,画不好就显得琐碎,全是小鼓包,如果这个人长的是鼓眼泡,那就完了,怎么画都不好看。”他说。

他的邻居周稷在中国音乐学院教书,自告奋勇从自己的学生中帮他找几个形象气质好的模特。她找来的第一个学生是一个叫王红的女孩。这幅名为《蓝衣少女》的画完成后,被日本人高价买走。

从美国回来后的这一系列画作让大家明显感觉到,靳尚谊的画风好像变了。

范迪安说,油画作为一种欧洲艺术语言,在传入中国之后实际上有一个怎么表达中国人形象的问题,说白了,就是如何用高雅的油画来表现黄皮肤的普通中国人。靳尚谊的画就是在中国油画的发展中建立起了一个中国人的肖像系列,尤其是注重刻画人物性格、富有心理活动的一种精神化的肖像。

执掌中央美院

1987年,学院换届,靳尚谊成为了新一任院长。

靳尚谊认为,自己成为院长有很大的偶然性。他本无心仕途,学生时期没做过班干部,工作多年也没当过干部,直到1984年才入党。但改革开放后,干部路线发生了变化,他先是在1978年被任命为油画系副主任,1983年又成为新提拔的两个年轻副院长之一。1987年换届时,各种意见激烈争执,争论到最后,在“文革”的派性斗争中介入不深的靳尚谊被推了上去,并且一当就是14年。

他回忆,自己刚当院长的时候没经验,一些人瞧不起他,不同派系的人都对他不满意,后来才逐渐支持他。

当时和靳尚谊搭班的党委书记丁士中曾回忆,八九十年代在美院内部,靳尚谊始终保持中立,能主持公道。那些年美院正处在转型期,如果不能解决意见分歧,可以想象美院的发展必然会受到阻碍。

范迪安1985年进入中央美院美术史系读研究生,后留校工作,90年代先后担任了美院院长助理和副院长。他回忆,80年代的中央美术学院在改革开放的大形势下呈现出一种复苏和活跃的氛围。而靳尚谊作为院长,始终都是以对艺术创新的包容来维护这种活跃探索的状态的。

90年代,范迪安几次陪靳尚谊出国访问。他注意到,靳尚谊对西方画坛新的动向特别是当代艺术的发展非常敏感,每到一地既看古典的艺术博物馆,又喜欢参观一些当代艺术展览。他吃惊地看到,靳尚谊对各具个性的当代艺术展览的主题、形态等都能做出精准的判断。“用大白话来说,一个高手的眼里能看到各种艺术形式的高低。”范迪安告诉《中国新闻周刊》。

靳尚谊主持美院的整个90年代,正是高校改革全面启动之时。面对上大学不再免费、国家不再包分配等市场化改革方向,靳尚谊意识到,美院的学科布局必须调整。1995年,美院成立了设计系。

范迪安认为,靳尚谊作为80年代较早去西方“研学”的中国美术家,有一个与他人不同的特点,就是他既系统地探寻西方油画的来龙去脉,又带着艺术教育家的视角去研究西方艺术教育系统,看到了它的一种结构性变革:纯艺术专业在减少,设计专业则逐渐扩大。“今天看上去这就是一个普通的学科布局,但在当时这是一个非常重要的创举,使得央美今天不但没有落伍,而且仍然站在中国高等美术教育的前沿。”

靳尚谊当院长期间所经历的另一个重大变化是搬家。1995年,中央美术学院从位于王府井黄金地段的校尉胡同5号,搬到朝阳区万红西街中转办学,经历了6年的周转办学期。

范迪安回忆,当时可以说经历了一个相当困难的时期。师生们对这座徐悲鸿执掌国立北平艺专时就建起来的老校园有很深的感情,尤其是,按照欧洲名牌美术学院都在城市中心地带的传统,大家担心离开了王府井就离开了学术中心。让范迪安印象很深的是,中转办学期间,有段时间他天天跟靳尚谊在食堂吃面条。“大家在思想共识上存在着许多不足,但是靳尚谊先生非常坚定。”

靳尚谊说,有人甚至质疑他怎么把学校、把徐悲鸿的心血都给卖了,但这并没有让他感到困扰,因为这是北京市的总体规划,文化部主导、中央拍板的,作为学校负责人,落实好就可以了。“我做事都是很理智的,感情用事的比较少。”

如今靳尚谊回忆起来,觉得搬家不是最难的,创收任务也不算什么,最让他感慨的一是分房子,二是评职称。这是“文革”以后涉及知识分子政策的两大难题,都在他主政的时代突出地爆发了。

他回忆,中央美院在80年代到90年代经历了两次分房,矛盾都很尖锐。第一次分房是侯一民做行政副院长时,侯一民整个人是崩溃的;第二次就是他当院长期间,他也要崩溃了,心脏病都发了。

评职称同样不容易。当时教授是有名额的,“文革”耽误了很多人,现在大家都要求评教授。靳尚谊想了很多办法,最终让有研究生学历的人在退休前都评上了教授。

靳尚谊还把在美国的袁运生和陈丹青都请了回来。

回国前,袁运生在接受采访时说,如果我到美国来还画中国的东西,那我当然应该在中国画。陈丹青后来也说:你自由了,可是失去对抗,失去张力,甚至失去支点。什么支点呢?就是你在中国的心理资源、创作资源。

“我现在回想起来,觉得靳尚谊先生当年的回国是非常有远见的。那时他年富力强,经历很好,眼界也提高了,又找到了自己的路子,等于是进入了自己的highlights (高光时刻)。”陈丹青告诉《中国新闻周刊》。

在行政工作之余,靳尚谊继续着自己的肖像画实验。他现在眼睛不太好了,画不了太细的东西,就想尝试一种更松弛、更写意的风格。

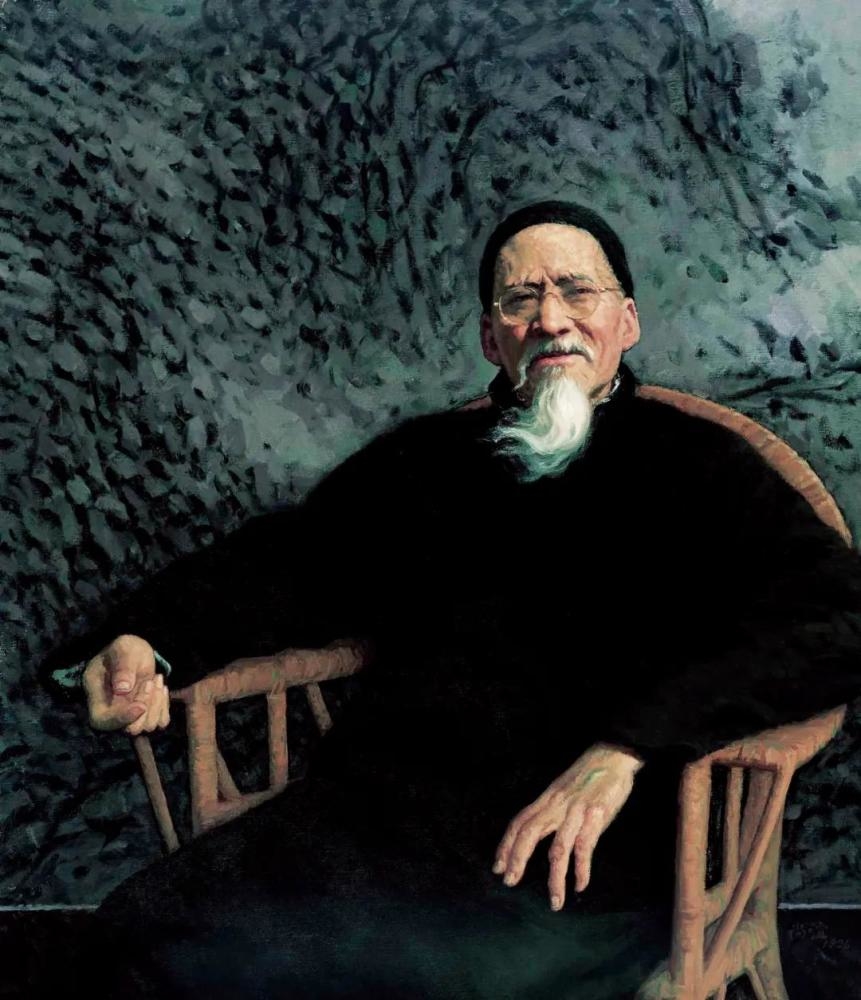

多年来,他一直对中国绘画深感兴趣,特别是喜欢那种简洁、笔墨奔放的文人画,觉得中国绘画有一种不同于西方绘画的独到的美。黄宾虹是中国山水画的一代宗师,尤其是他90岁后的写意山水,已经近于抽象绘画,浓重而自由。靳尚谊想通过画他的肖像,尝试油画和中国水墨的结合。

1995年,他画了一张站着的《黄宾虹肖像》,觉得不太理想,又画了一幅坐着的《晚年黄宾虹》。背景是黄宾虹的画,把他的国画转化成暖紫和黑色的油画,与主体形象的黑色衣服形成对比。展出时,视觉效果强烈。吴冠中评价说:背景挺好,不过乱得还不够。靳尚谊理解他的意思是还不够写意和自由,觉得他的意见很有道理。

靳尚谊作品《晚年黄宾虹》1996年

靳尚谊作品《晚年黄宾虹》1996年

“想知道年轻人在想什么”

2001年,吴良镛主持设计的中央美院位于望京地区的新校园竣工,美院结束了周转办学,搬进了新校园。这一年,靳尚谊也卸任院长。退休后,他陆续担任了中国美术协会主席、中国文联副主席、全国政协常委等职。

2006年,他完成了《八大山人》。这是黄宾虹、髡残等文人画家肖像系列的继续。范迪安说,这个系列把中国知识分子的人文情怀和油画的语言表达结合起来了。

靳尚谊作品《八大山人》2006年

靳尚谊作品《八大山人》2006年

靳尚谊说,肖像画就是对人的精神气质、人的那种“神”的观察和捕捉。“西方文艺复兴以后主要的一个变化,就是对人的尊重。艺术的核心问题,简单讲就是人性问题。我对人类社会生活是感兴趣的,所以我就画人类社会。”

靳尚谊兴趣很广,他说艺术都是相通的。他爱读小说,看电影,交响乐、芭蕾舞、歌剧等都常看。70年来看京剧一直是他的爱好,喜欢流畅潇洒的马派,《四郎探母》和《玉堂春》两出戏反复看。“京剧演员的好坏,我全清楚。”

詹建俊告诉《中国新闻周刊》,靳尚谊比他“钻”,会专门为了看一张或几张画跑到国外的博物馆。去博物馆时,他自己主要是看画,而靳尚谊还会记下画家名字,回去研究他,把他的作品串起来看,思考总结这个画家的特点。

詹建俊开玩笑说,靳尚谊现在说话都是“我认为”怎么样怎么样,很自信。他对很多事情都有自己鲜明的看法,包括对当下经济、社会的各个方面。

一直到去年疫情前,靳尚谊不断地出国看画。

他说,学油画必须看原作,才知道它的妙处是怎么回事。特别是色彩关系,印刷品根本不行,最好的印刷品都不行,只有看原作才知道它的颜色的妙处。他因为看得多了,好画坏画就知道了,再看自己的画就知道是什么毛病。国内条件有限,一段时间不看原作,眼界就又下来了,只能每年都出去看,回来再买点画册来参考。他说,就是这样他的画才有一点进步,但是要达到欧洲绘画的水平还差很多。

对于中国油画能否达到欧洲油画的高度,靳尚谊说很难。因为油画是一个舶来品。中国人看到的是线,是事物的本色;西方人看到的是面,是不同光照下的“条件色”,这是两种截然不同的观察事物的习惯。

回忆起靳尚谊对自己的影响,陈丹青觉得,靳尚谊从不说大话。“什么油画的中国气派、中国油画的道路,什么中国油画如何走向世界……他从来不讲这些话。他关注的就是一个人要找到自己的风格,这个风格要能站得住,还要经过长时间的发展。他不是一个急功近利的人。”

对于靳尚谊为什么能“出圈”,陈丹青说:“我应该坦率地说,这跟他的职务很有关系。但他要是不当中央美院院长,他也还是会‘出圈’,因为他是那一代画家里少有的在改革开放后不试图改变自己的风格、追求新潮流的人。他只是关心自己已经在走的路还缺些什么,还要怎么做得更好。”

陈丹青说,自己也见过另一些人,他们也走古典的传统的路子,但他们非常反感现代艺术,几乎不了解当代艺术,但靳尚谊不是的。

靳尚谊退休后,有一次请陈丹青和孙景波吃饭,当时他正在画一幅新的画,画的是一个年轻姑娘。陈丹青注意到,他居然在看棉棉和卫慧的小说。“他说,我想知道年轻人在想什么。”