北部湾地区汉代玻璃器和海上丝绸之路

2021-01-13

2021-01-13

北部湾地区汉代玻璃器和海上丝绸之路

〔德〕博碧姬(Brigitte Borell)[1]

【摘 要】本文通过介绍北部湾地区汉墓出土的玻璃器造型、纹饰、制作工艺、化学成分等,并结合文献史料以及越南、印度等地发现的玻璃制品,从而探讨北部湾地区汉代玻璃的来源等问题,提出了这些汉代玻璃器并非源自地中海或西亚地区,实际上是本地产品,有可能在今天越南北部和中国南部的北部湾地区生产。并认为中国华南地区部分玻璃产品可能通过海上丝绸之路输入印度阿里卡梅杜等地区。

【关键词】北部湾 汉代 玻璃器

【作 者】博碧姬 德国海德堡大学古典考古学博士

在北部湾地区,考古工作者在广西合浦等地发现了一批不同寻常的玻璃器。墓葬年代显示出这些玻璃器最初的制作时间大概是西汉(前 206—8 年)中、晚期,并持续至东汉(25—220 年)。虽然一开始它们被认为是舶来品,但后来对于部分玻璃器的化学分析却证实它们并非源自地中海或西亚。本文认为这些汉代玻璃器事实上是本地产品,生产于今天越南北部和中国南部的北部湾地区。

本文开篇先介绍这些玻璃器的概况,并分析它们源于当地的证据 ;进而考虑近来的考古发掘所提供的实物证据表明古代在北部湾、东南亚以及印度之间存在着大规模贸易关系,而这早在《汉书》中就已有记录。

一、汉代的玻璃器

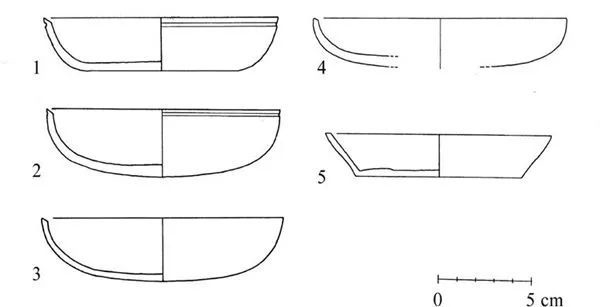

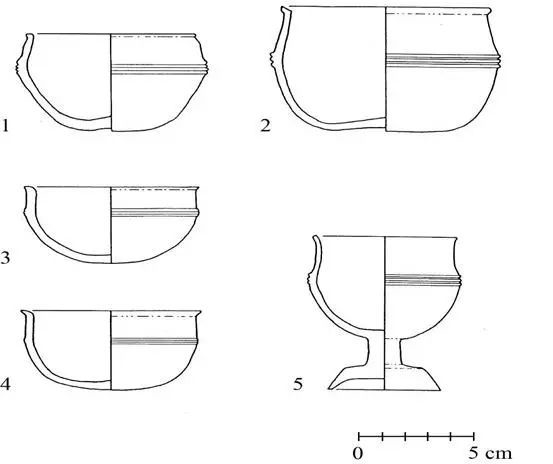

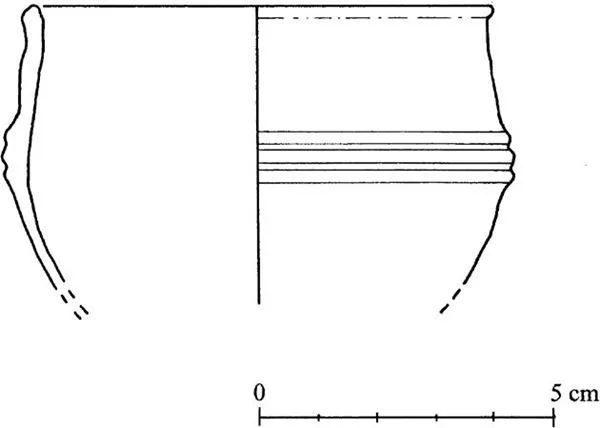

过去 50 年里,在中国南部的广西壮族自治区发掘的西汉和东汉墓中发现了大量玻璃制品。其中大部分是玻璃珠,数以千计,其他用作私人饰品的玻璃制品也常见于中国其他地区的汉墓。但一些玻璃容器形制特别,颇有别于中原地区所见到的同类物品[2]。迄今为止,这些容器几乎只见于现在的广西,形成一个独特的类型,主要包括深腹玻璃小杯和浅腹玻璃盘。这些玻璃器中的 16 件发现于 11 座不同的墓葬(图一至图六):其中 6 座墓葬各出土 1 件,另外 5 座墓葬各出土 2 件。还有 2 件同类的玻璃器在越南北部被发现,一件是在越南北部红河谷的老街省(Lao Cai)的一处墓葬群里发现的属于公元前 1 世纪到 1 世纪之间的浅碗(图七),它和其他一些文物是在建筑工程中挖掘出来并被带到博物馆,但它们的考古层位关系已经被破坏无存,考虑到这些发现物的价值,特别是一起出土的 19 件黑格尔 I 型铜鼓及其他象征威望的器具,它们应该是当地一位统治者的陪葬品[3]。另一件是在河内附近的北宁省的一座砖墓附近发现的玻璃杯,但同样也缺少考古层位关系[4]。最近,在广西北面的河南省的一座汉墓葬中发现了一件深蓝色玻璃杯,它与贵县东汉墓葬中发现的玻璃杯在形状上很相似[5]。鉴于在广西业已发掘近两千座汉代墓葬,其中八百多座位于合浦和徐闻的沿海区域,年代自南越至汉(自公元前 3 世纪晚期至 3 世纪早期)[6],显然它们当中只有很少一部分包括玻璃容器,即使考虑到在发掘过程中恶劣的保存条件有可能造成一些玻璃器无法辨认。(图一至图八)。

图 1 玻璃盘

图 2 玻璃杯

图 3 淡青色玻璃杯(合浦文昌塔西汉 M70:52)通高 5.2cm,口径 7.4cm)

图 4 蓝色圜底杯(合浦黄泥岗 1号西汉墓出土,口径 9.2m,高 5.8m,器璧厚 0.4cm)

图 5 高足托盏杯杯高8.2cm,口径6.4cm,高足径 5.2cm,托盘高 2cm,底径 9cm,胎厚 0.1~0.2cm,通体透明,淡青色,为吹制玻璃。

图 6 青绿色玻璃盘,1955年 8月 19日贵县汽车站第 5号东汉墓出土高 3.4cm,口径 12.7cm

图 7 浅腹玻璃盘残片(越南老街省遗址出土)作者摄。上为正面,下为背面

图 8 玻璃杯残片(印度卡梅度遗址出土)。作者引于 1946年出版的《古代印度》一书中的墨线图 102fig.42,3.

迄今为止,只有一些初步的数据关于出玻璃器的墓葬的结构和随葬品目录,但我们可以谨慎地概括要点如下[7]。相关的墓葬集中在沿海的合浦和位于内陆的贵县(现为贵港市)。合浦玻璃器主要出自墓葬,年代集中在西汉后期和王莽新朝时期(9—25 年),而绝大部分贵县的玻璃器则集中在东汉墓葬。在广西出土的玻璃制品,包括这些玻璃器,一般并不见于最高社会阶层的墓葬,而有趣的是它们多见于那些第二社会阶层的墓葬[8]。无论如何,有限的这些玻璃器在墓葬中的位置信息表明 :它们是贵重的财产,被使用它们的人们十分看重[9]。我们所讨论的玻璃器主要分为四种形状(如图一、二)。主要的一组是深腹玻璃小杯,高 4 到 7 厘米,在于外壁腰部有特征性的平行凸棱(通常是三道)。根据它们的尺寸、无足部或把手,这些玻璃器看来曾用作饮用杯。这一组的一个变形包括两个短脚杯。浅腹玻璃碗,高约 3 厘米,口径12 厘米,平底或凹底,构成了第三种基本类型。第四种类型是单独的平底盘,用作短脚杯的托碟(图一 :5,图二 :5)。另外 8 件玻璃器属于广西类型 :现收藏于巴黎集美博物馆的一件标准玻璃杯和一件浅腹碗(图一:3,图二:4),它们与贵县东汉墓葬所出的一套相似(图一 :2,图二 :3,图六)[10];旧金山市一件之前属于私人收藏的玻璃杯与合浦西汉墓葬所出的十分类似(图二 :1,3,化学分析见表一第 1 项)[11];华盛顿弗利尔艺术馆的一只透明玻璃杯形状与文昌塔 70 号墓出土的玻璃杯相似(图二 :1);还有香港私人收藏的两件杯子和两件碟子,其中碟子为几乎全透明的玻璃,与贵港南斗村出土的玻璃器样本外形相似(图二 :5)[12]。它们的颜色都介乎蓝、绿之间,主要是半透明的浅蓝、绿色到半透明的深蓝色,有一些则呈现出半透明的蓝色或者绿松石色。这些玻璃器壁相对较厚,明显是模塑而成。可能是将炽热黏稠的玻璃液浇入一个模子中,压制成型,可能一边模压一边旋转[13]。这种类型的标志性特征,即平行条纹,是否源于旋转模压还是源于旋转抛光还是一个讨论中的问题,需要进一步研究。

以前在只有少量这样的玻璃器为人所知的时候,它们被视作西方的舶来品,很大可能是来自罗马[14],但是我们却没有看到地中海区域的玻璃器有这种相应的或者类似的装饰因素 :器壁最大径处有三道平行的凸棱。最初于 1983 年对一个玻璃杯进行的唯一一次公开发表的测试(X 射线荧光分析,XRF)表明,这种玻璃是一种含有钾碱的碱性玻璃,而不是古代中国长江流域流行的含铅钡的玻璃。这一结果似乎支持舶来的假说。然而 1987 年史美光首度使用电感耦合等离子发射光谱仪(ICP-AES)对两个玻璃杯进行定量分析,断定这种玻璃是一种使用钾盐作为熔剂的钾玻璃。这一化学成分与以碳酸钠为基准的地中海玻璃和西亚地区的玻璃都不相同。因而这种玻璃另有出处。由于用钾玻璃作的制品的分布区域看来都集中在华南地区,有人认为这种玻璃可能是通过海上交易从东南亚或者印度进入中国[15]。但黄启善和罗伯特·布里尔(Robert Brill)等人认为钾玻璃可能是华南地区的本土产品[16]。

随着这种玻璃器的大量发现,我们对它的认知逐渐增多,这有助于重新思考其来源以及这种玻璃本身的来源。接下来的两部分内容会分析目前我们可见的证据,首先将这些器物的外形与同时期的其他出土物加以比较,然后考虑玻璃器化学成分所揭示的原料问题。

二、形式与风格

玻璃浅碗和玻璃盘的形式比较不具特色,较为一般,相比之下,玻璃杯和它们的装饰的形式则远为显著。如前文所述,在其他西方地区已有的玻璃器类型中没有发现与这种玻璃杯形式相类似的形式。逻辑上在同一区域发现的玻璃器皿的数量可能反映了这一区域的制作技术。在汉代瓷器中不难找到与(广西贵县)南斗村所出的盘、杯组合(图一 :5, 图二 :3)对应的器形,因为这是个很普通的形式,而杯子和浅腹碗在汉代的漆器、瓷器或者青铜器中则找不到恰当的对应器形。但是汉代的陶器或青铜器造型与它们的特征有相似之处。平行凸棱的装饰元素在汉代铜器或者陶器中随处可见[17]。类似杯形的青铜博山炉也和一个标准的杯子外形十分相像。这些博山炉——它们本身是在汉代发展出的新形式——通常有短足和托盘,类似于南斗村所见的组合[18]。如果说深腹杯可能是这时候出现的一种新发明,可能用于饮酒,那么它是沿着这个时代流行的器皿风格路线发展而来。所有这些细节的相似之处足以使我们有理由推测这些玻璃器制造于广西本土。

关于当地玻璃制造工艺的更多证据,来自于用钾玻璃制造的物品类型,那是具有浓厚中国风格的带钩以及“耳珰”——就是中心穿孔的耳塞,用以串联珠串。它们都是典型的汉代形式,这证明无论其源头何处,钾玻璃都是本地制作的[19]。

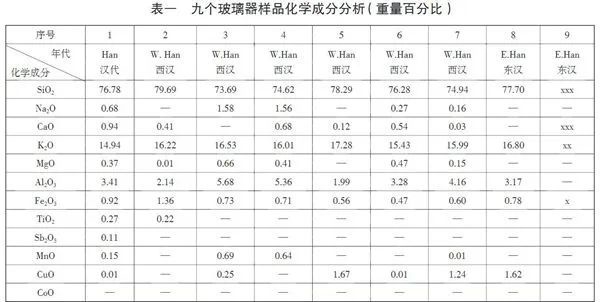

三、玻璃的化学成分

另外一条重要线索是最初玻璃制造工艺中的原料[20]。目前有九种玻璃器的分析(表一),其中的八种使用先进的技术方法,提供了良好的定量数值[21]。这些分析历经二十多年,在不同的实验室使用了不同的分析技术。然而所有的分析样本都表明钾玻璃使用了钾作为熔剂。氧化铜是玻璃之所以呈现蓝绿色的着色剂,而深蓝色则可能用了钴类颜料。玻璃内部的网状结构的形成和稳定所需要的氧化物的值十分相近。尤其钾玻璃的特别之处在于其石灰含量低,氧化铝的含量适中。低含量的氧化镁表明钾的矿石来源可能是硝石[22]。

这样的玻璃成分不见于地中海和西亚地区,至今为止只见于南亚、东南亚和东亚。玻璃系统的基本区别主要在于所使用熔剂的不同,它们被有意识地遵循传统的配方添加以降低石英的熔点。这样的玻璃制作配方通常随时空的变化很慢[23]。现代科学研究检测了其中的大量元素,它们大部分不是有意添加,使得更精细的区分成为可能。在一个精细的研究中,詹姆斯·兰克顿(James Lankton)和劳雷·杜什比尔(Laure Dussubieux)集中分析了钾玻璃家族的组成,提出应该将它根据不同含量的石灰和氧化铝划分为不同的亚类(subgroup)。广西发现的玻璃器以其氧化铝含量适中,石灰含量低属于钾玻璃的第三亚类[24]。这一第三亚类有一个独特的分布,即大部分样本来自东南亚,尤其是越南北部和华南地区,此外在韩国和日本也有所发现。

这种钾盐玻璃同时也是广西所见的主要类型。绝大部分新近分析的出自合浦汉墓群的玻璃制品——主要是玻璃珠——都以钾玻璃制成[25]。但分析结果也显示另外一个有趣的事实 :钾玻璃并不是当时广西唯一可见的玻璃类型。所分析的样本显示有其他四种类型 :典型的中国铅钡玻璃,一种铅玻璃,以及两种混有碱、苏打和碳酸钾的玻璃。越南北部和中部的考古发掘中所发现的玻璃的成分分析显示了相似的多样性[26]。出现这种情况的最大可能性是存在着一个跨地区交换的复杂网络。

这种特征为低石灰含量的钾玻璃在明确分布于越南北部至华南地区的北部湾地区,这强烈意味着这类玻璃原本就在本土制作完成。事实上,西晋(265—316 年)末年道教哲学家、炼丹家葛洪所撰写的《抱朴子·内篇》明确提到过这一地区最初的玻璃生产工艺以及玻璃碗的制造 :“外国作水精碗,实是合五种灰以作之。今交广多有得其法而铸作之 者 。”[27]“交”“广”这两个区域就是 3 世纪的行政区域交州,包括今天越南境内的汉代的三个郡和广州,包括今天广西、广东的汉代四个郡[28]。

更多的证据来自 1954 年广州横枝岗发掘的一座断代于西汉中期的墓葬。这里发现了三只深蓝色的模制玻璃碗,形状十分相似,大致呈半球形,外口沿下有一道水平的凹弦纹[29]。关于它们的来源已有许多讨论,有人认为是来自地中海或者西亚的舶来品。其中一只碗的 X 射线荧光分析公开发表过,显示出存在一定程度的钾盐。尽管证据并不确凿,但不排除所使用的玻璃也是一种以钾作熔剂的钾玻璃。新近所做的化学成分分析可能证实这一点。但可以设想的是,这三只玻璃碗与广西发现的玻璃器一样也在本地制作完成。它们的形式和外观与广西所见的明显不同,因此肯定是制作于另一个作坊,或许就位于今天的广州——当时被叫作“番禺”,也是一个主要港口。最近发现的另一只玻璃碗进一步表明当时有大量作坊参与制作钾玻璃器。它出土于河南陈棚村的一座西汉晚期墓[30],用透明玻璃制作,形状近半球形,口沿下有两道水平的凹弦纹。崔剑锋使用激光剥蚀电感耦合等离子发射光 谱 仪(LA-ICP-AES) 进 行 元 素成分分析,结果表明化学成分基本与广西所见玻璃器相同。

正如上文所言,广西玻璃器的氧化镁含量低表明其碳酸钾可能来源于硝石(即硝酸钾),它在东南亚和中国以土壤风化后结晶物的形式存在。这让我们回想起公元 300 年前后万震在《南州异物志》中所写的一段话 :

“琉璃本质是石,欲作器以自然灰治之。自然灰状如黄灰,生南海滨,亦可浣衣,用之不须淋,但投之中,滑如苔石,不得此灰则不可释。”[31]

至此,对证据的重新评估不断指向最初的玻璃生产以及玻璃器制造的当地来源,后者很可能包括了数个制造中心。很有可能的是,广西所见玻璃器的一个制作地点就在当时重要的海港合浦的周边,它是现在被称为通往西方的海上丝绸之路的起点[32]。另一个选择可能是由红河三角洲及其流域的部分区域组成的交趾郡,根据公元 1 年至公元 2 年的西汉后期的统计普查,交趾郡是当时这个地区人口最稠密——或者说,行政管理最有效的郡[33]。

四、玻璃制品与贸易:来自阿里卡梅杜(Arikamedu)的证据

考古发掘的证据正在拓宽我们对广阔的北部湾区域与南亚之间早期海上贸易的理解。这里我们集中分析在印度南部港口阿里卡梅杜遗址发现的玻璃器残片(图九)。

图 9 阿里卡梅杜(Arikamedu)遗址示意图

有明确的考古证据表明来自地中海的玻璃器沿着海上贸易之路传播到远至中国。一件无疑是来自地中海沿岸地区的玻璃碗出土于江苏邗江甘泉二号汉墓[34],墓葬断代为公元67 年。这块有棱纹的玻璃碗残片用马赛克玻璃制成,包括半透明的深紫色玻璃和不透光的白色玻璃,模拟天然大理石的外观。带棱纹的玻璃碗制作于公元前 1 世纪至公元 1 世纪间,很可能是在地中海东部和意大利,是当时地中海地区的玻璃器中最常见的器形之一。它们被批量生产并长途输出到罗马帝国的西北行省甚至更远,也向南方和东方出口。

考古学证明这些玻璃器从红海口岸用货船运送到索马里海岸,然后到印度。至少有 9 到10 件不同的带棱纹的罗马玻璃碗的残片发现于印度,主要是在阿里卡梅杜遗址[35]。这可能就是古代商港波杜克(Podouke),它曾在《红海环行记》(Periplus of the Erythraean Sea)——一本撰写于 1 世纪供行商于罗马的埃及行省、东非海岸、阿拉伯半岛南部和印度间的商人们使用的航行指南,和 2 世纪托勒密撰写的《地理学指南》中被提及[36]。阿里卡梅杜遗址位于印度的东南海岸,在今天的泰米尔纳德邦。另一块有棱纹玻璃碗的残片发现于沿着东海岸再往北去的陀罗尼科达(Dharanikota),古代萨塔瓦哈纳王朝(Satavahanas)的首都,位于今天的安德拉邦[37]。来自地中海的棱纹玻璃碗远涉重洋来到了中国,在邗江所发现的马赛克玻璃碗的发现可以证实这一点,它很可能是通过海上贸易抵达那里的。

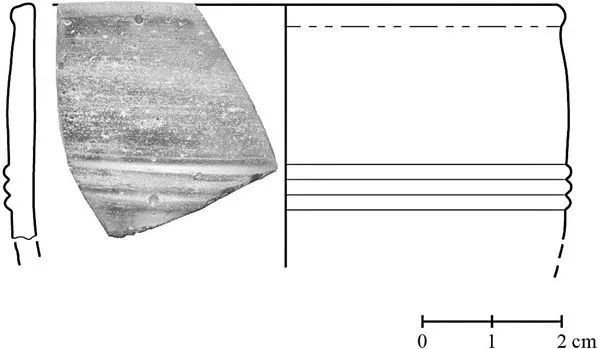

有趣的是,另有一个玻璃器的残片在1945 年莫提默·惠勒(Mortimer Wheeler)的发掘中同样被发现于阿里卡梅杜遗址。惠勒将它与其他几块在阿里卡梅杜发现的真正的罗马玻璃碎片一同归类为罗马玻璃,然而这块特殊的玻璃残片的形式从未令人信服地被归入任何一类已知的地中海玻璃的形式。它出土于港口的北区——一个被认为是具有港口设施和兼有商业和居住功能的区域,它所出土的地层年代大概在公元前 2 世纪晚期至公元前 1 世纪晚期之间[38]。这种残片被描述为是用“蓝绿色玻璃”制成,“充满气泡和条纹”,并饰有三道平行凸棱[39]。1946 年所作的线描图中的形状与广西所出的玻璃杯惊人相似,只是在当时它们还不为人所知,然而约 8 厘米的口径正和这些玻璃杯的大小相符。

这些相似点都表明这个玻璃器残片应该归于广西玻璃器类型。阿里卡梅杜玻璃残片出土时的地层深度和地层环境所对应的时代(公元前 2 世纪晚期至公元前 1 世纪晚期),使它与广西西汉晚期墓葬群所见的玻璃器同时。倘若我们接受广西玻璃系统是在当地制作这一观点,阿里卡梅杜遗址玻璃残片就具有了一个特殊的重要意义 :[40]我们显然发现了一只来自华南地区的玻璃碗,向西远涉重洋来到了印度。新的证据出自泰国南部。和广西玻璃类型在形制和化学成分都非常接近的玻璃杯残片最近在泰国东、西部的克拉地峡(Kra Isthmus)地区被发现[41]。他们主要来自东海岸素叻他尼府的塔差纳,但也有部分来自西海岸拉廊府的邦盖外村(图十) 和金山。残片虽然很小,但从中至少可以找到分属于 10个不同个体的广西玻璃杯的残片。遗憾的是,它们都来自不受控制的挖掘行动。这些残片的成分也是和本文研究的那些玻璃器类似的低钾石灰玻璃[42]。由于缺乏广泛的考古挖掘,出土残片的遗址并未被很好地研究,但它们看起来可能曾经是海上丝绸之路的节点并曾存在一些特殊的工业活动。在这些玻璃器皿碎片主要的出土地塔差纳,同样发掘出玻璃制造所产生的废玻璃和小块玻璃[43]。看起来可能是将这些玻璃杯残片通过加工使其被再利用做成玻璃珠等小玻璃饰品。

图 10 出自邦盖外村(Bang Kluai Nok)的玻璃残片(图片由博碧姬(Brigitte Borell)拍摄)

而且,这只玻璃杯并不是唯一一个从中国传来的阿里卡梅杜玻璃制品。在这个遗址还发现了许多线轴状器物,中有小孔。它们不符合印度制品的任何类型,而十分接近于典型的中式耳珰[44]。其中一件用不透明的红玻璃制成,其他则是玛瑙制品,其中至少两件是未完成的作品,这表明它们应是在当地制作。这种类型的成品耳珰在广西和广东的汉墓已被发现[45]。鉴于这种以高超的印度工艺制作的玛瑙玻璃珠在东南亚广泛分布,那么对于这些在阿里卡梅杜发现的未完工的耳珰制品一个非常可能的阐释是,它们是按照中国客户的设计在印度定做的商品[46]。

五、汉代的贸易和海运路线

除继续关注横跨亚洲的陆上通道丝绸之路之外,新近的研究开始考察海上的贸易网络,即所谓的“海上丝绸之路”。在那些玻璃器被制作的那个时代,文献和考古证据都描绘出一幅生动的航海活动图像,先是沿着海岸线,后来往外推进得更远[47]。

商业动机很可能是秦始皇南征的一个原因之一, 以谋求通往北部湾沿岸以及更南地区的通道。公元前 210 年始皇帝驾崩后,他的一个将领自封为南越国国王,定都番禺(今天的广州)。南越国与海外的关联在南越王赵昩的墓中清晰可见。南越国(又称 Nam Vi t)存在了96 年(前 207 年—前 111 年),后为汉武帝(前141—前 87 年)所灭,并入汉帝国。这一轮新的帝国“南下”扩张显然是受到多重动机的驱动,包括外交和商业动机在内,还有可能是采纳了张骞的建议去寻找一条经由印度通往西方国家的南部通路[48]。

海边的越人显然有着造船航海的悠久传统,考古证据也证实了中国的古船完全能够沿着海岸航行。早期文献中提到秦始皇在征服南方的过程中使用了“楼船”——李约瑟(Joseph Needham)将它描绘为“甲板上有堡垒的战船”[49]。汉武帝也有一支楼船船队,由两名将军指挥。虽然一开始它们是用作在军事远征所用的河道水路上航行,它们也可以用于沿着海岸行驶。在今天的广州(番禺)发掘了一座秦代或汉代早期的造船台。从其遗存来看,可以推测在此制造的船只长达 30米,宽 8.4 米[50]。

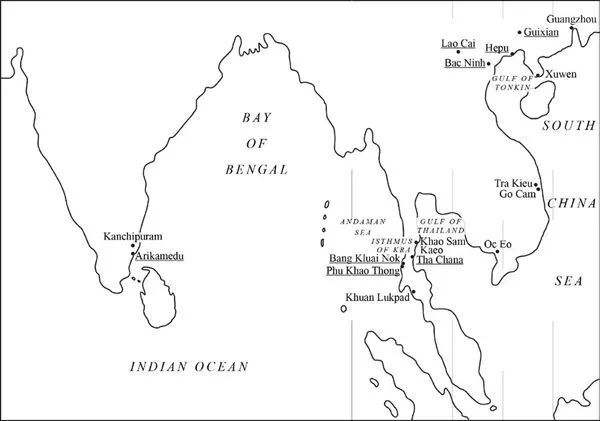

外国的商贸船只(“蛮夷贾船”)在《汉书》中亦有明确提及。在《汉书·地理志》中就提到过一条从合浦、徐闻入海到达南海四国的航行路线[51]。这段旅程被描写为“在数月的航行之间夹有一个十天的陆路行程”,这很可能指的是穿越今天泰国南部的克拉地峡一段。抵达最远的国家——黄支,则还要耗时两个月[52]。“黄支”通常被认为是在印度东南部,有可能是位于泰米纳德邦的康契普拉姆(Kanchipuram),在上文提到的发现玻璃器残片的阿里卡梅杜遗址北大概 100 公里。

《汉书·卷二十八·地理志》中这样写道 :

“自日南障塞、徐闻、合浦船行可五月,有都元国,又船行可四月,有邑卢没国 ;又船行可二十余日,有谌离国 ;步行可十余日,有夫甘都卢国。自夫甘都卢国船行可二月余,有黄支国,民俗略与珠厓相类。其州广大,户口多,多异物,自武帝以来皆献见。有译长,属黄门,与应募者俱入海市明珠、璧流离(笔者注 :这可能是“玻璃”)、奇石异物,赍黄金,杂缯而往。所至国皆禀食为耦,蛮夷贾船,转送致之。亦利交易,剽杀人。又苦逢风波溺死,不者数年来还。大珠至围二寸以下。平帝元始中,王莽辅政,欲耀威德,厚遗黄支王,令遣使献生犀牛。自黄支船行可八月,到皮宗 ;船行可二月,到日南、象林界云。黄支之南,有已程不国,汉之译使自此还矣。”[53]尽管这五个地名确切的所指已不可考,但有可能陆路通道指的是克拉地峡区域,这意味着“谌离”当在东海岸,“夫甘都卢”在西海岸。汉使出使异域路途艰险,他们至少有部分路程是搭乘文中明确提到的外国商船(“蛮夷贾船”)。这些可能是东南亚的船只。此外,这些海上贸易活动大概从汉武帝(公元前 141—87 年)时就已开始,即始自公元前2世纪晚期。文献中提及的远距离海上贸易在考古发现中越来越多得到印证。印度所见的轮制陶器(rouletted ware)就是一个显著的例子。以前这种陶器被认为是地中海地区的舶来品,但现在证实了它源于印度。新近研究证明它的制作年代主要是在公元前3到公元前2世纪,很可能结束于 1 世纪[54]。轮制陶器的分布清楚表明了它与印度和东南亚地区间的海上贸易关系密切。直至现在为止,在北部湾地区还没找到轮制陶器,但在今天越南中部地区的茶桥(Tra Kieu)和鹅锦(Go Cam)已经有所发现。越来越多的来自泰国半岛南部克拉地峡的考古证据指向了一个复杂的相互交换模式,从而大大丰富了从文字材料所得的历史画面。这些遗址位于东海岸春蓬府(Chumphon)的考山穴(Khao Sam Kaeo)和素叻他尼省的塔差纳,西海岸拉廊府的邦盖外村、金山及甲米府的宽罗克帕(Khuan Lukpad),除了大量原产于南亚的文物和轮制陶器[55],还挖掘出原产于中国的文物,如汉代的铜印、铜章、大量汉代陶瓷碎片和典型的储存罐碎片[56]。此外,发掘出的原产于地中海的玻璃器碎片和罗马凹雕显示出这一时期商业交易网络的拓展[57]。这一考古证据证明了《汉书》中描述的不同海上贸易网络通过一条穿越泰国半岛的陆地通道连为一体。对于陆上通道,可能并不仅只一条,而是很多条,而且可能随着时间的改变选择不同的路线。

从现有史料记载和不断增加的考古证据,可以辨认出一幅密集的海上商业交易和文化交流画面,中国南部海岸很好地接入这一网络,在西汉,合浦港是现在所说的“海上丝绸之路”的最东端起点,这条航线通过海上航路网络和东南亚航海不断扩展至印度东部海岸,并超越印度洋航路网络,最终到达红海和地中海。

六、结论

在北部湾沿岸今天的广西地区所发现的玻璃器,几乎肯定是汉代的本土制作产品。它们的形制特征与汉代的风格演进很相符,而其化学成分组成以及文献材料都表明了最初的玻璃制作是在越南北部以及华南地区。从出土玻璃器墓葬的大概年代可以推断,其制作最早开始于西汉中期或者晚期,并一直延续到东汉。很可能属于这些本地生产的玻璃器的一块碎片出土于远至印度南部,与之共出的还有典型汉式风格的玻璃耳珰和玛瑙耳珰,它们应该是为中国客户在当地制作的。这一考古证据记录了中国南部地区与东南亚以及印度之间的海上贸易往来,以及双方互换代表地位的奢侈品 ;它如同最近在东南亚进行的考古发掘工作一样,支持和补充了《汉书》所记录的这一商业圈的存在。

附录 :

本文是我在 2008 年的 6 月 3—5 日,参加在北京举办的第四次东亚考古世界会议所提交文章的补充完善版。在会上我进行了富有成效的讨论,也获得了很多资料图片,在此我要真诚地向以下同行表示感谢 :

安家瑶(北京),罗伯特·H.布里尔(RobertH.Brill)(科宁),朱迪思·卡梅伦(JudithCameron)(堪培拉),凯瑟琳·德拉库尔(CatherineDelacour)(巴黎),让·保罗·德罗什(Jean-PaulDesroches)(巴黎),西蒙娜·格尔斯梅尔(SimoneGriessmayer)(之前在海德堡,现在在苏黎世),广西壮族自治区博物馆(南宁),黄启善(南宁),合浦汉墓博物馆,詹姆斯·兰克顿(JamesLankton)(伦敦),老街省博物馆(老街),罗斯玛丽·里尔克(RosemarieLierke)(巴德斯瓦尔巴赫),梅道芬(UlrikeMiddendorf)(海德堡大学),阮江海(NguyenGiangHai)(河内),范明玄(PhanMinhHuy n)(河内),安德烈亚斯·赖内克(AndreasReinecke)(波恩),华戴尔·舒思深(WalterShorenstein)(旧金山市),以及玛丽安·斯特恩(E.MarianneStern)(希尔弗瑟姆)。特别感谢陈亮(海德堡)对中文译文所作的细心校对。

黄启善先生(广西壮族自治区博物馆)最后完成插图、中文校对等工作。张宝琳(广西师范大学)和黄巍(南宁)对英文脚注和追加修改内容进行了校译,在此一并致谢。

[1]博碧姬 :德国海德堡大学古典考古学博士,独立学者,曾到广西考察古玻璃,2012 年曾到上海参加 2012 国际古代玻璃学术研讨会并主持大会学术交流活动。

[2]Cecila Braghin, “Polychrome and Monochrome Glass of the Warring States and Han Periods”, in Chinese Glass :Archaeological Studies on the Uses and Social Context of Glass Artifacts from the Warring States to the Northern Song Period(Fifth Century B.C. to Twelfth Century A.D.), ed. Cecilia Braghin, Orientalia Venetiana 14(Florence :Leo Olschki, 2002), 31-34.

[3]Pham Minh Huyen, “Mot trung tam van minh co dai dau nguon Song Hong o dat Viet”, Khao Co Hoc, 1997 :38-63 ;Pham Minh Huyen, “Dong Son Drums Discovered in Lao Cai Town in 1993”, Tonan Ajia kokogaku(Journal of Southeast Asian Archaeology) 17(1997):45-59(group 5);Brigitte Borell, “The Han Period Glass Dish from Lao Cai, Vietnam”,Bulletin of the Indo-Pacific Prehistory Association(forthcoming). paper presented at Nineteenth Indo-Pacific Prehistory Association Congress, Hanoi, Vietnam, 29 November-5 December 2009.在越南北宁省(Bac Ninh)发现的玻璃碗,参看平野裕子(Yuko Hirano), “Regional Trade and Its Development in the Iron Age of Vietnam :From the Study of Glass Ornaments”, Vietnam Archaeology 3(2008):46.

[4]Yuko Hirano, “Regional Trade and its Development in the Iron Age of Vietnam :from the Study of Glass Ornaments”, Vietnam Archaeology 3(2008) p.48 ;and Yuko Hirano, pers.comm. Dec. 2009.

[5]Liu Song, Guo Chenglin, Su Bomin, Li Qinghui, Gu Donghong, Gan Fuxi, Chemical Analysis for Some Ancient Glass Artefacts Excavated from Henan Province, China. Paper presented at the 2012 International Symposium on Ancient Glass(ISAG'2012), November 11-14, 2012/Shanghai, China.

[6]James K.Chin 指出,目前在合浦地区,大概发现了 五 千 座 汉 墓。参 见 :“Ports, Merchants, Chieftains and Eunuchs :Reading Maritime Commerce of Early Guangdong,” in Guangdong :Archaeology and Early Texts(Zhou-Tang), ed. Shing Müller, Thomas H llmann, and Putao Gui, South China and Maritime Asia Series 13(Wiesbaden :Harrassowitz, 2004), 219 ;Francis Allard, “Frontiers and Boundaries :The Han Empire from Its Southern Periphery,” in Archaeology of Asia, ed. Miriam T. Stark(Malden, Mass. :Blackwell, 2006), 240-42

[7]黄启善:《广西发现的汉代玻璃器》,《文物》1992.9:46-48;黄启善:《广西汉代玻璃与海上丝绸之路》,载于吴传钧、吕余生编 :《海上丝绸之路研究 :中国,北海合浦海上丝绸之路始发港理论研讨会论文集》,北京 :科学出版社,2006 :154-163 ;黄启善 :《广西汉代玻璃与越人海上丝绸之路的探索》,载于中国国家博物馆、广西壮族自治区博物馆编 :《瓯骆遗粹 :广西百越文化文物精品集》,北京 :中国社会科学出版社,2006 :268-281。

[8]黄启善 :《广西汉代玻璃与海上丝绸之路》,161-162 ;赵虹霞、李青会、干福熹、承焕生 :《广西合浦地区出土汉代古玻璃的质子激发 X 荧光分析》,载于《核技术》,2007,30 :32。在黄泥岗的 M1 所见尤其重要,除了玻璃杯外,还出土了一些装饰性玉器,参见《瓯骆遗粹》:141-143,258 页。它的墓主是合浦郡守陈褒。这一消息承蒙熊昭明先生在 2009 年告知。

[9]在贵县汽车路 M5 发掘所见,它们被细心地安置在一个青铜盘里 ;而在红头岭 M34,玻璃杯就被放在一个漆器里面。参见黄启善 :《广西汉代玻璃与海上丝绸之路》:155-156,268,270 页。

[10]Catherine Delacour, Arts Asiatiques,2005,60 :137, figs. 36–37 ;cf. Simon Kwan, Early Chinese Glass(Hong Kong :Art Museum, Chinese University of Hong Kong, 2001), fig. 49, nos. 9 and 12, fig. 50, 5 and 6 ;韦壮凡、容小宁编 :《广西文物珍品》,南宁 :广西美术出版社,2002年,第 232 号 ;黄启善 :《广西汉代玻璃与越人海上丝绸之路的探索》,第 269-270 页,图 7、9。

[11]A Chorus of Colors :Chinese Glass from Three American Collections(San Francisco :Asian Art Museum of San Francisco, 1995), 34, no. 4 ;Brigitte Borell, “Trade and Glass Vessels Along the Maritime Silk Road,” in Glass Along the Silk Road, ed. B. Zorn and A. Hilgner(Mainz :R misch-Germanisches Zentralmuseum-Tagungen, 2010), fig. 11.

[12]后 5 件样品并未对公众公开。

[13]在公元前一世纪至公元一世纪的地中海地区,这种玻璃工艺的制作技法非常常见 ;在此之后就被公元前一世纪被发明并随后逐渐发展的玻璃吹制技术所取代。E. Marianne Stern and Birgit Schlick-Nolte, Early Glass of the Ancient World, 1600 B.C.–A.D.50 :Ernesto Wolf Collection(Stuttgart :Hatje, 1994), 71–81 ;Rosemarie Lierke, Die nicht-geblasenen antiken Gef e :The Non-Blown Ancient Glass Vessels(Offenbach/Main :Deutsche Glastechnische Gesellschaft, 2009), 30–39. 关于广西汉代玻璃器科技方面的考虑,也见 Brigitte Borell, “Han Period Gass Vessels from the Gulf of Tonking Region :Aspects of their Technology,” in Annales du 18e Congrès de l'Association Internationale pour l'Histoire du Verre, Thessaloniki September 2009, ed. D.Igantiadou and A.Antonaras(Thessaloniki :ZITI Publishing, 2012), 491-496.

[14]安 家 瑶 :《 早 期 中 国 玻 璃 器 》(Early Chinese Glassware),trans. Matthew Henderson, Oriental Ceramic Soc