刘柠|东瀛“景观社会”的杂沓之美,是一种寂寥

2021-01-12

2021-01-12

《日本建筑小史》

伊东忠太 著

杨田 译

清华大学出版社

2019年3月第1版

说到建筑的问题,我会联想到两件事。一是法国哲学家居伊·德波(Guy Debord)的“景观社会”论,所谓“整个社会生活显示为一种巨大的景观的积累”。当然,作为对现代社会本质的一种深刻描绘,“景观社会”的内涵与外延都远大于建筑,但我们不妨借用这个语汇字面的意思,来描述一部由建筑的物理形态所构成的“景观社会”,即建筑史。

另一件事,涉及建筑史上的一桩公案。1690年,英国文艺批评家坦伯尔爵士(Sir. William Temple,1628—1699)发表了著名论文《论伊壁鸠鲁的花园》(Upon the Gardens of Epicurus),在向欧洲人介绍其所了解的中国造园与景观艺术时,使用了一个怪异的词汇“Sharawadgi”,用来“形容景观艺术中不对称、不规则的一种布局美”。论文发表后,这个新词迅速在英伦和欧洲普及开来。但是,三百年来,语言学家们始终搞不清这个词的语源。因原典出自关于中国园林艺术的论文,学者们本能地从中文中寻找源头。1930年,一位中国旅英学者根据英文发音,将这个词译作“洒落瑰奇”,并解释为“不经意布置而至的优雅”。此释义的权威性,长期以来,似乎受到相当信任,连李约瑟的《中国科学技术史》都加以引用,但却受到了钱锺书的挑战,钱认为该译成“散落歪齐”,意为“在有限的空间里有趣地无序布置”。除此之外,还有其他几种释义,学界莫衷一是久之。

直到1998年,一位爱尔兰学者莫雷(C. Murray),以坦氏原文中出现的另一个日文语汇“Sorowaji”为线索,指出“Sharawadgi”其实源自日文“Sorowanai”,意为“不平衡,不规则”。在说明这一场“误会”时,莫雷强调:“在坦伯尔生活的17世纪,欧洲并没有很好地分清日本和中国的区别,甚至有时印度也被混同于中国的概念中。”但同时,他觉得“坦伯尔也没有什么错,因为即使是日本园林也长期受到中国的影响”。至此,这桩公案才算了解。

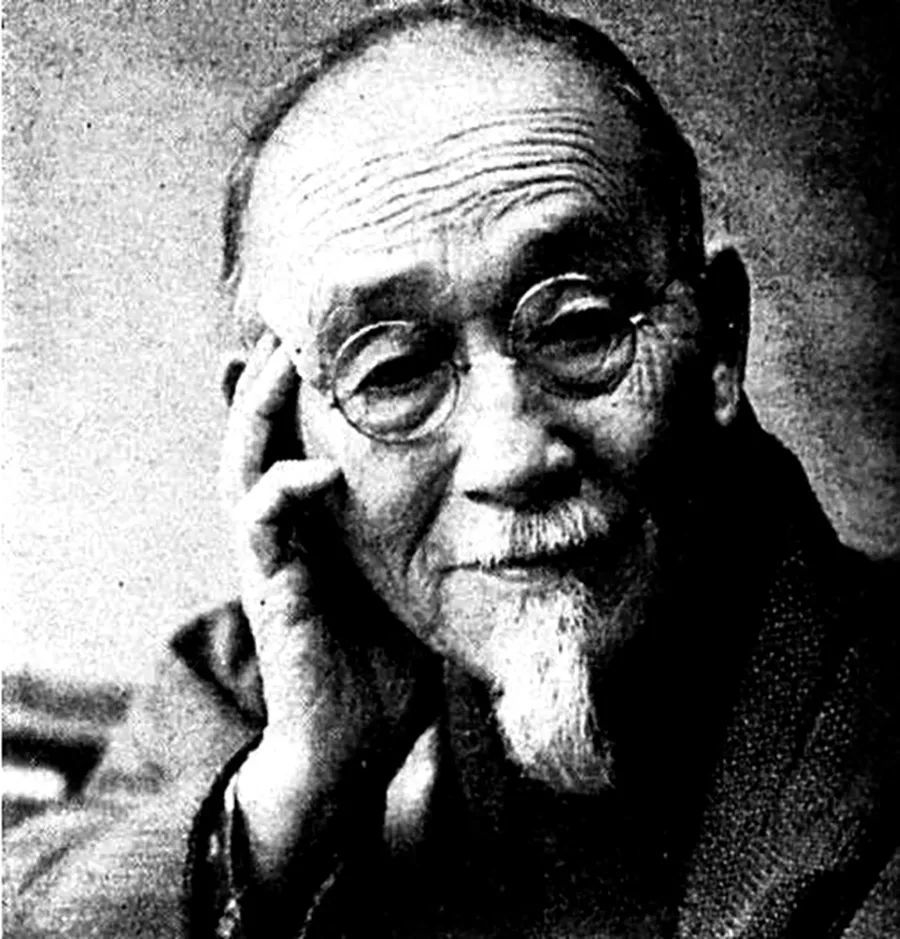

伊东忠太(1867一1954), 日本建筑大师、建筑史家

兜了个圈子,回到正题。我是想说,日本建筑的“景观社会”,确实相当“Sharawadgi”——有如从某个城楼的天守阁俯瞰城下町,用笔者个人化的表述,有种“杂沓之美”。所谓杂沓之美,原本是我对森山大道、北井一夫等摄影大家在胶片上所呈现的都会气质的一种直觉,同时也道出了我对日本都市建筑的现实感受。那么,那种不同时期、不同风格的建物在视野中纷然杂陈,乍看上去,貌似有些不着调的“芜杂”景观,为什么是美的?日本都市杂沓之美的韵律和秩序,究竟是如何形成的?我想,无论对建筑本身,还是日本文化,这些都应该是基本问题。而《日本建筑小史》则是对这类问题的早期注脚,不失为一次有效的学术关照。

城下町最是体现杂沓之美。图为龙野城的城下町

说“早期”,是因为“小史”最初成书于1944年,严格说来,已难称建筑通史,只是一部战前的日本建筑史。可从今天的观点来看,日本建筑虽然大成于战后,但其“现代化”进程,肇始于明治维新,早在战前,便已走过了该走的路程,完成了第一轮西化。一些建于明治后期到大正期的洋馆,是建筑史上的经典,在关东大地震后的帝都重建计划中落成的公共建筑,也多成了集功能性与审美性于一体的折衷主义杰作,有些至今仍在使用。惟其如此,战前的日本建筑史不但不过时,而且更易于梳理日本建筑古往今来的传统,凸显明治维新以降的西化轨迹。作者伊东忠太是一代建筑史泰斗,在东洋建筑学界的地位颇有些像中国的梁思成。1892年,尚在东京帝大读研究生的伊东,赴奈良考察古建筑,并于翌年发表《法隆寺建筑论》的论文,被视为从建筑史视野对法隆寺的重新发现。

始建于607年的法隆寺是日本最古老的木造建筑群,体现了中国佛教建筑与日本文化的完美融合。伊东忠太曾在论文《法隆寺建筑论》中指出,法隆寺中门的柱身收分与希腊建筑的圆柱收分线类似,因此主张日本是丝路的终点

伊东把日本建筑的发展史分为三期:第一期为佛教传入以前的建筑,称为纯正日本建筑时代;第二期从佛教传来一直到明治维新,是佛教时代;第三期是明治维新以后的时代。其中,第二期又分为前后两个分期:第一分期是佛教传入平安朝之后,吸收中国六朝和唐代文化,并将其日本化的时代;第二分期,是从镰仓时代一直到江户时代末期,吸收中国宋代文化,并将其本土化的时代。他把第一期比作建筑的幼儿和小学时代,第二期为初高中时代,明治维新之后是大学时代,“如果说中学时代的老师是中国唐代的话,那大学时代的老师自然就变成了欧美”。

由伊东忠太设计并主持重建的东京筑地本愿寺,参考了欧洲及佛教发源地印度的建筑特色,内部则为日本风的佛殿,可谓“洋风和魂”的典范

在作者看来,即使单就建筑而论,日本也堪称文明优等生:“如果把传播到日本的文化比作猎物的话,聪明的日本民族在看到了中国唐代文化的先进性之后,把所有从大陆传来的猎物都一网打尽,无一遗漏,然后按照日本的烹饪方式制作成美味,细细品尝之后,把营养统统都吸收到自己体内。”确实道出了日本在引进外来文化时的襟抱与智慧,所谓有选择地吸收,创造性地转换。有些例证早已是老生常谈,如为何在“拿来”中国文化时,却偏偏“漏”掉了宦官和科举,等等。回到建筑,日本从中国引进唐风建筑时,并没有如中国那样采用木砖土混合结构,而是保持了自己传统的强项——纯木结构,并在此基础上,加以日本化。西洋建筑强调左右对称,可日本人则并不追求百分之百的对称,甚至刻意谋求不对称结构,“反而生出了一种带有含蓄意味的妙趣”。

因此,无论是第二期,还是第三期,都是建基于第一期所谓“纯正日本建筑”的“古层”之上的、日本化了的舶来建筑,正如在思想文化上,从“和魂汉才”到“和魂洋才”,居于核心者始终是“和”,而非“汉”“洋”。古代日本,受森林之国和温暖湿润的气候之天赐,有取用不竭的优质木材资源,造房者也清一色是木匠。本着“规矩术”的设计工法和以榫接结构为代表的精密木材加工技艺,加上适中宜人的气温和湿度,日本自古以来,绝少有纯木造的建物毁于地震的记录。据文献记载,日本本土千年以上历史的木结构建物,至今仍保有三十余座。

同样由伊东忠太设计建造的京都本愿寺传道院。一座伫立于传统京都民宅间的伊斯兰风建筑

如此,不同时代的神社佛阁、邸馆庭园、亭榭茶室,直到皇居、城郭和陵墓,共同构成了东瀛特有的“景观社会”,使日本都市成了世所罕俦的“建筑博物馆”,其中颇不乏纪念碑性建物。关于这一点,“小史”中有所谓“三期共荣”说:

环顾今天的日本建筑,乍看上去,会有一种杂乱无章的感觉。在大城市中,欧美风格的高楼大厦鳞次栉比,这都是第三期的建筑。然而,与这些高楼大厦相邻的可能就是中国风格的寺庙和佛塔,这是属于第二期的建筑。同时,在旁边可能又会有日本传统的神社,这是属于第一期的建筑。三种时期的不同风格的建筑和睦相处,共同诉说着日本建筑的历史。

考虑到本书的出版年代,伊东忠太所定义的“三期共荣”景观,规模到底有限。如果我们进一步放宽视界,把从战后复兴,到高增长期、泡沫期,直至21世纪以后的历次国土开发对都市景观的改写也统统纳入考察视野的话,那就更接近笔者所说的杂沓之美了。

说起来,这种杂沓之美,是极其“日本”的审美意识,有种芜杂、繁复的意象,又有些侘寂的味道,其实很难传达。置身于那种美的“磁力场”中人,首先感到的不是美的震慑,而是寂寥。不过,“外(国)人”也并非对此完全无知、无感。譬如,芥川龙之介就在《中国游记》中,提到过一位名叫琼斯的洋人朋友。芥川在游苏州时,望着窗外“夕阳下一片黑沉沉的孤寂的瓦屋顶”,蓦地想起了琼斯说过的话:

最具日本特色的孤寂,是弥漫在从三越百货公司的最上层向下俯瞰到的连绵无尽的瓦屋顶上。