纪念|吴彬忆沈昌文:沈公为三联的精神财富添了厚厚的一笔

2021-01-11

2021-01-11

著名出版人沈昌文于今早去世,享年90岁。澎湃新闻专访了前三联《读书》杂志主编吴彬。

吴彬与沈昌文共事多年,吴彬说:“从80年到沈公96年退休,我们共事了十几年,退休以后还不断的有各种各样的事务,一直在保持联系。

很多回忆文章中谈到沈昌文时都说到他是一位有趣的老先生,谈起对沈昌文的印象,吴彬说:“沈公是一个风格非常独特的人、无法复制的人。他又是南方人,又是北方人,在南方生长,在北方工作,在北方的生涯比南方要长得多,而且从小又不是科班出身,他是当学徒出身,所以他身上的成分太复杂了。杂志的主编,包括出版社的主编,可能真也不会出沈公这样一位主编。

《读书》在东四六条的临时办公室,右起:沈昌文、吴彬、杨丽华、赵丽雅、贾宝兰、赫德华

吴彬认为,沈昌文的学识是大家可以达到的,但他的人生智慧,他做人的、做杂志主编、做出版社主编所积累的那种智慧,可能真的是很少有人能够达到,也许没有人能够再比得上。而“其智可及,其愚不可及也。”沈昌文的那种装傻充愣,把自己的身段放得很低的那种处事态度和他在做事业的时候呈现出来的这种姿态,可能没有人能够想到,没有人能够这么做。

沈昌文自制“名片”

“所以虽然看起来他是在装傻,但是这确实是一种人生大智慧,我觉得好像没有人能够做到他那一步。沈公走了以后,以后再也不会有这样的人。他的离世是出版业的大损失,这个损失不是从今天开始的,从他离开他自己的岗位,就已经是出版业的一个损失。后来,他在退休以后依然出版的这个范围里头做了很多力所能及的事情。”吴彬回忆。

谈起他们二人都供职多年的三联,吴彬说:“沈公的精神财富大概没有人能继承,但是三联的精神财富不是沈公一个人留下来的。三联近百年来每一位引领者的风格不同,但是他们都不同程度地积淀起今天三联的精神财富。沈公在上面也添了厚厚的一笔,但是沈公的那种呈现方式和所有前面的那些可敬的的出版前辈也不一样,沈公的那种色彩,五花八门五光十色,不是单一的。”

吴彬也感慨地说,因为疫情原因“我过去一年就没见过沈先生”,“疫情以后,基本上就都是在家里通过电脑和网络工作,就没去过编辑部。我最后一次见他可能还是前年的冬天12月份的时候,还是在77文创园,就是三联的临时办公处,我从办公室出来的时候在编辑部的主楼楼下的门口我迎面碰上他。”

“那个时候他还是精神矍铄,跟以往差不多,依然背着一个双肩背包,天气比较冷,他穿的衣服也不多,我见他的时候就跟以往的任何一次见他的感觉一样,没见他有什么特殊的情况,打了招呼聊了几句,外边很冷,我说沈公外边太冷,别在这待着了。他说他要回家,我说那我陪你走到门口,就送他走了,之后我就再也没有真正直面见过沈公,那就是最后一次见面留给我的印象。我没有见到他病后是什么样子,本来去年在他90岁生日的时候,通知我我应该去,但是正好那几天是中秋节,正是我先生动手术的日子,所以我就没能去,所以我也没能跟他见上最后一面。”

附

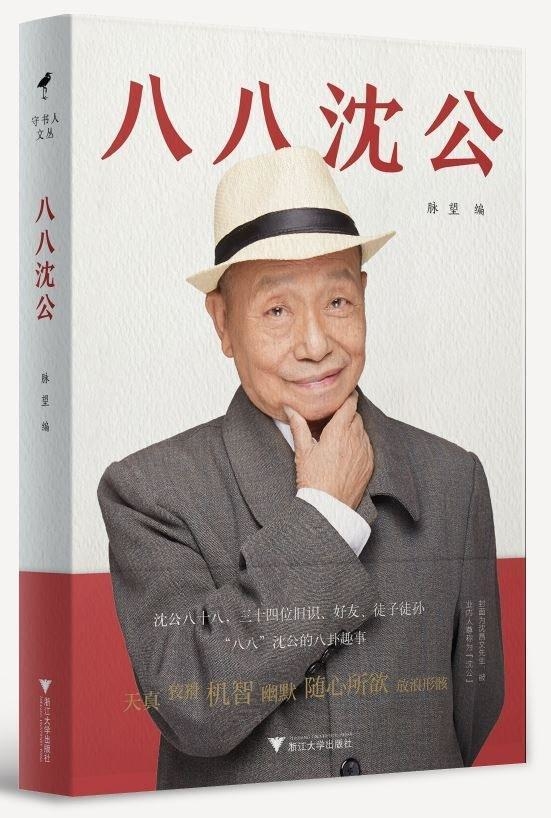

《“八八”老沈》(本文选自《八八沈公》)

吴彬 文

“八八”者,“扒扒”也!实际上,在那天大家灵机大动的哄笑声中,一致同意编出一本为老沈米寿称庆的册子时,出发点就是“扒一扒”他老人家。

自然,“扒”的宗旨,不是历数人尽皆知的沈公之光辉成就,而是挖挖他的“糗事”。我喜欢这个选题宗旨,人无痴无癖不是真实的人,不扒出一个别样老沈,怎能见出一位出版家的全部真实面相。所以我还是打算秉承初衷,从记忆里搜寻一番,为誉满江湖的老沈再添一份“异彩”。

当年的那个《读书》编辑部是个异数,老不像老、小不像小,官不像官、兵不像兵,一致之处是有一个共同的意愿:办好这份来之不易的刊物。创办这份杂志的前辈留下一条规则——主编的性格就是刊物的性格。这条规则在老沈做主编时贯彻到底了。那时《读书》那种被人广为称道的风格就是老沈性情的外化。

老沈的多种面相很有趣:他从上海滩一路走来,带有上海市井中的颖悟灵动和世俗烟火气;他又大半生游走在北京这等政治中心的学术文化圈里,有了根深蒂固的超越性理念。他前者对人、后者对文,南人北相,既不以古板拘泥拒人,也不以狡黠圆滑伤骨。两者对接,竟拼出一个堪称另类但不失完美的杂志掌门人。老沈对编《读书》的那份责任感与执着,体现在改得满纸皆花的《读书》校样上。他一双严重白内障的眼睛终日贴在校样上,即便夜里睡着觉突然来了想法,也会马上爬起来伏到校样上动笔。对着有时已经过了四个校次仍然还改得密密麻麻、花成一片的校样,负责印制的同事往往叫苦不迭,连连抗议。看得出,老沈是在一百六十页的杂志里摸爬滚打,在其中享受,更在其中挣扎,他要寻找灵感,也要寻求新的生机。

老沈自有独特的工作和处世之道,他从不把自己包装成道貌岸然的“正人君子”,更乐意以“亦正亦邪”的面目示人,开口闭口“我是商人”。他也从不讳言自己做出版要赚钱,他在自己设计的“《读书》服务日”专栏中起个笔名叫“金香”,对应的是“铜臭”。他热衷于带领编辑部为一些出版机构组织活动或宣传新书,当然是要收些费用的。于是编辑部早早地有了复印机、传真机、打印机、空调等当时人民出版社大楼里独一无二的现代设备,他还置办了用来烹调以招待来宾的电磁炉、咖啡壶以及桌子、椅子。

兴兴头头地操作着这些像是他的玩具的东西,耳边是恨不能二十四小时不停的邓丽君的歌声,老沈真是心满意足,乐在其中。虽然他招待大家时,常因卫生太差而遭受讥嘲,比如他请喝咖啡的漂亮杯子上污痕道道,同仁们便拒绝使用;他说没关系他会洗洗,大家认为他的手不比杯子干净,他又表示会用肥皂洗手,老董(董秀玉)笑笑说:该先洗洗你那肥皂。即便如此,他还是用这些大大不符合卫生标准的家什,赢得了无数海内外学者的欢心,大大拓宽了刊物的作者群。

老沈不作兴正襟危坐地讨论稿件,他喜欢人声鼎沸、嘈杂一片的小饭馆,拉上三两位温文儒雅的学人,直着脖子一起大喊大叫地谈选题,这才是他尽兴的最佳状态。他爱好穿梭在学术沙龙里,用一口南腔北调的普通话大侃大聊,尤其是他喜欢说四个字的成语,但分不清四声的发音,常常听得人家一头雾水。他还爱与不懂中文的外国学者谈天,英语精到的同事说,他与人家聊两三个小时只用一个句型。老沈的俄文是自学的,年轻时就翻译过俄文书,他兴致勃勃地操俄语与俄罗斯学者对话,结果对方和翻译面面相觑谁都不懂。沈公时不时也要操练一下优雅的绅士风度,乐意模仿冯亦代先生为女士穿大衣,不幸的是,当他举着大衣一个箭步蹿过来时,会把人吓一大跳。

老沈习惯每天黎明时分就进办公室,晚上很晚不离开。有时我在附近剧场看完夜戏回家,从路经的公交车上抬眼望去,仍能见到办公室窗口的灯光。这倒不是他一个人的毛病,三联书店从范用到董秀玉三代掌门都有这种癖好。

说起老沈的办公室,看似杂乱无章,但他有自己的秩序,他要找的东西总能从乱七八糟的纸堆里扒出来。他的书柜是敞开的,里面的书不论是同事还是来访的作者,看中的可以随便拿。不过难得的或新到的书他会留下,但这些书恰好也是大家都想拿到手的。我终于琢磨出一个弄到这些书的绝招:待他正接待什么重要贵宾时,蹭进他的办公室,公然拿起书扬长而去。当着客人的面他无可奈何,客人走后他或许忘了,或许不好意思再找后账。赵丽雅、贾宝兰等同事们知道了这个“巧宗儿”后,也老实不客气地找机会去占便宜。

老沈博览群书,但不太读文学作品,上门约吴世昌先生写稿,竟告诉身为红学大家的老先生说没读过《红楼梦》。这话我倒是有几分相信,起码是没有认真通读过吧。不过这有时也是他避免费时间讨论不感兴趣问题的借口。于他而言,越能“多快好省”地联络到作者越好。他自称爱看影视作品,但他的看法是:看“警匪片”,警匪双方一开打就按快进键,直到匪们被打死,就算看完了;他看“爱情片”亦然,少男少女一相遇马上按快进键,进到双方“上床”就结束了。所以他看影视也是“多快好省”得无人能比。

老沈从来不隐瞒自己的出身是上海店铺的小学徒,还常津津乐道学生意的经历。若到上海开会组稿,则喜欢带我们走街串巷去忆旧,一一指点他曾经留下过足迹的地方:做学徒的银楼、吃东西的饭摊、读新闻的夜校,等等。麻烦的是当年他老人家出入其间时,这里还没有公交车,所以他如今也不知道如何乘车,一趟走下来着实不近。那个年头我还穿着高跟鞋,脚痛得实在撑不住了,要求买双平底鞋再继续参观。他乐滋滋地说,知道一家著名的鞋店,兴冲冲地带领前往,我进店一看哭笑不得,这里竟是专门经营绣花鞋的,与我这3 寸 ×3 的“金莲”如何匹配?虽然闹了笑话,但正是这次上海之行,在连续几天认真参与及聆听会议讨论后,《读书》组织并刊出了六期在知识界引起强烈共鸣与思考的“人文精神讨论”专栏文章。

编杂志是一条风光无限也风险无限的长河,身在河边,清水濯足固然好,浊流浑水也得蹚,反正重点是涉水过河,办法没有也要有。就如他常讲的在美国住旅馆的故事:发现旅馆床上盖毯是紧压在床垫下面的,大大不同于国人的习惯。虽然在国内出发时经过专门指导,告知出国人员应留意的各种规矩,但如何处理被褥则没有涉及。他最后觉得还是不能坏了规矩,于是在毯子和床垫间扯开一条窄缝,挣扎着钻进去睡了觉——他自己总结说,有些时候,办法没啥对错,只求解决问题。“公无渡河,公竟渡河”,必要时,无论是否湿鞋,重要的是渡了河。也就是说当年出发的初衷是抵达,需要致力的是不折在半途。相信时至今日,八十八的沈公仍在兴高采烈地寻找着被褥之间可供进身的那道夹缝。