纪念|沈昌文:出于无能

微信ID:sanlianshutong

『生活需要读书和新知』

著名出版家,生活·读书·新知三联书店原总经理、原《读书》杂志主编沈昌文于2021年1月10日清晨在睡梦中离世,享年90岁。

沈昌文:出于无能

*文章选自《我与》,原载《阁楼人语》

到这篇文章刊出之时,也许可以在熟人之间吹一句牛:我已经整整干了五十年出版。五十年,不是小数了,满够吹吹的。五十年里,有三分之一年头儿在编《读书》杂志,似乎更可以一吹。因为据说这杂志名满天下,至少是一度名满年轻的知识界。

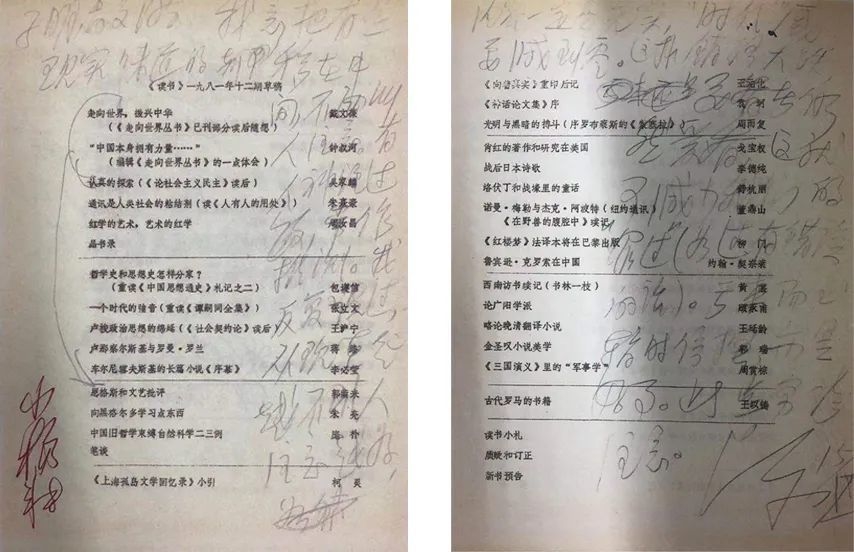

其实,说五十年,已属夸大。连头搭尾,无非在出版界正正式式干了四十五年。以后五年,已经让你“颐养天年”了,只不过是自己还赖在这行业里插科打诨混日子而已。至于《读书》杂志,尽管在这里担任过什么什么名义,可是第一没赶上创办这杂志时一年光景的最辉煌岁月,第二在大部分时间里都只不过在这里干个兼差,到了最后的几年,有可能一心一意、像模像样地来干一番了,可是裁判员time-out的哨音响起来了。

朋友们约我回忆《读书》杂志,当然可以让我满足自己的发表欲,但更重要的,是觉得应当趁这机会把编杂志的真实情况说说。我在这杂志年头儿不少,不过所干的活,充其量是一个“管家”。我们(我和几位长期坚持的同事)之所以可以在中国社会转型的最复杂年代里,把一个思想评论杂志长期坚持下来,读者越来越多(从两三万到十三四万,这也许可以说是“发扬光大”吧),靠的无非是认识到自己的局限和无能。为了写这回忆,把这意思同老同事吴彬、赵丽雅她们商量,大家都赞赏这看法。因一己之无能,才能联络到那么多的能人,把这么一个其内容远远超过我们知识水平的杂志,有声有色地办了恁多年——这可以说是我们的共识。

下面是一些回忆片段,大体上按时间顺序写的。

一、思想评论杂志

《读书》杂志创刊于一九七九年四月,实际筹划工作是从一九七八年底开始的。一九七八年底,这是中国历史上的重要时刻。八十年代人们艳称的“十一届三中全会”,就在这年十一月召开。想象得出,这次会议过后,思想界包括出版界的活跃盛况。在这情况下怎么会产生这么一个杂志,我无法言其详,但有一点是确定无疑的,那就是在当时的思想氛围下,一些屡经沧桑的老人想重新办起一个他们创办过的理想的杂志。我以后在《陈原出版文集》中读到:

抗日战争胜利后,我回到上海。生活书店把原来一个宣传推广的刊物《读书与出版》改成一个以书籍为中心的思想评论的综合性杂志,由史枚主编,一九四七年春史枚调香港,由我接办。编委会有周建人、杜国庠(守素)、戈宝权、陈翰伯和我五人,我们每个月聚会一次,定选题,分任务,一直出到一九四八年冬,因政治环境恶化而停刊。回头一望,这个杂志在那“黎明前最黑暗的”时刻,起了我们预想不到的作用,特别是第一线刊物《民主》《消息》《文萃》相继被迫停刊,这个小刊物对国统区广大读者还是起到一定作用的。(第464页)

很明显,后来确定的《读书》杂志的宗旨:“以书为中心的思想文化评论刊物。”所来有自。我当时并不很知道这个宗旨的分量,无非是执行而已。有一天,听一位舆论界的领导人在嘟囔:一家出版社,怎么办起思想评论杂志来了,那不已经有了《红旗》吗?这一下,我才怵然有觉,知道自己在干什么。

《读书》1979年创刊号,刊发了李洪林的著名文章《读书无禁区》。

回头看看创刊当时的组织安排,应当也是大手笔所为。《读书》创办时,是属于国家出版局政策研究室的,机构则放在人民出版社,出版名义是生活·读书·新知三联书店(当时不是独立机构,仅有一名义而已)。的确,这一来,把很大一批出版界的各路英雄豪杰集合在一起了。

我不是一个坚定的马克思主义者,也不是坚定的别的什么主义者。等到我不时因为自己没把“思想评论”搞好而到有关机关去做检讨时,心里免不了常常浮起一个念头:干嘛还要搞什么“思想评论”呢?咱们不如专门去做些书刊评介得了。在老前辈们的主持下,总算没让我退缩。现在来看,前人为我们创办、设计、坚持了这么一个“思想评论”杂志,它的意义和价值,实在不下于我们后来盖造的那座大楼。我敢说,三联书店后来在我主持下,费尽牛劲盖个把大楼也许还算勉强做到了,可是就我个人说,怎么也不会有这魄力和能耐去办出一个“思想评论杂志”来。

二、“CC 俱乐部”(一)

《读书》的老前辈,列出名单有一大批,细说太繁。这里只先说两位“帅上之帅”——陈翰伯和陈原。

“文化大革命”中,两位都是出版界“黑帮”头头,屡被戴高帽子游斗。特别在反“复辟回潮”时,被认为是出版业“复辟”主将,革命小将们于是将这“二陈”命名为“CC 俱乐部”。应当说小将们看得很准,因为其后,虽然形势丕变,但凡论及改革开放早期出版界的种种兴革,都离不开这“二陈”的大名,尤其是提到《读书》和人民出版社、商务印书馆。至少就我在《读书》的经历言,将此C 与彼 C 合称,信其不诬也。

陈翰伯同我说事,常说的一句话是:我点头你就做,我摇头你甭干。凡事一弄清情况,他马上就 YES or NO, 绝少拖延不决。但这不是说他没民主作风。《读书》一九八一年四月号上那篇《两周年告读者》,是他亲自执笔的。此老当时已贵为全国出版行业的最高行政主管,但还是四十年代办报的那种亲历亲为作风,亲自为报刊写社论。他为写此文,找我谈了不止一次,了解情况,征求意见。后来写出初稿,再让我提意见。我当时为创刊号上那篇题为《读书无禁区》的文章,觉得压力太大,请他关注。他要我仔仔细细地说了情况,于是在文章中加了一大段态度鲜明的支持这篇文章的话。此后十多年,我不时诵习此文,深深觉得自己同前辈相比差距太大。十几年里,我为《读书》执笔的代表编辑部说话的文字可谓多矣,可哪一篇有过如此鲜明的态度!

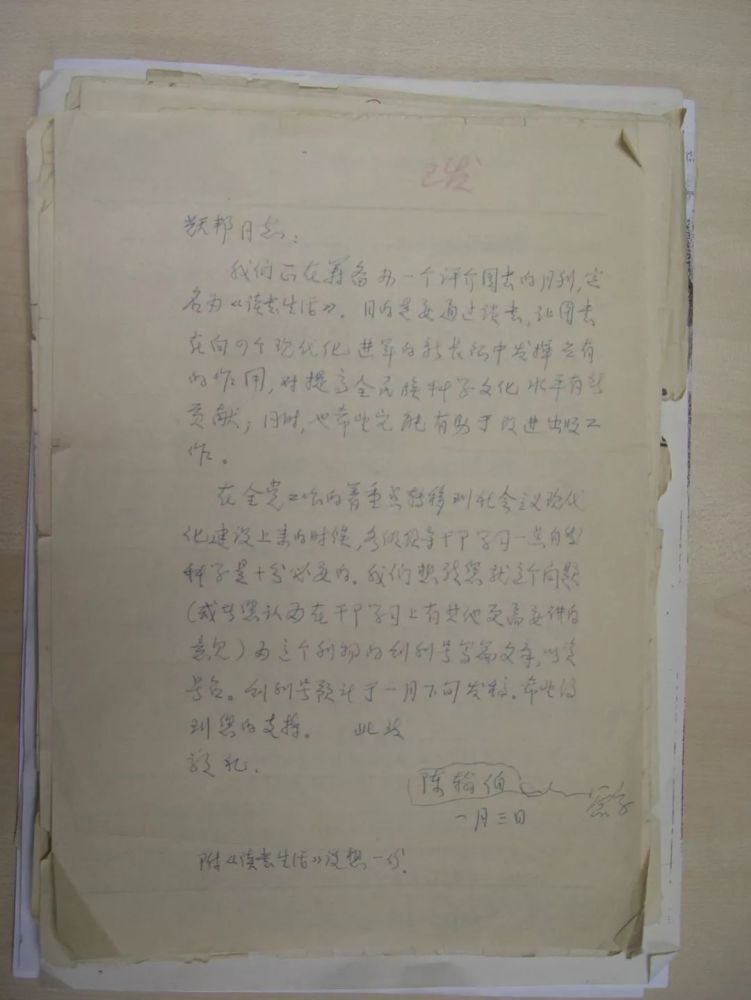

关于创立《读书生活》(《读书》)杂志,陈翰伯致胡耀邦信

陈翰伯老人同我讲的另一番话,也是我永远牢记的。

有一次,我为《读书》写了一点什么文字,拿去给陈老看。他看后找我去,郑重其事地对我说:沈昌文,你以后写东西能不能永远别用这种口气:说读者“应当”如何如何。你知道,我们同读者是平等的,没权力教训读者“应当”做什么不“应当”做什么。你如果要在《读书》工作,请你以后永远不要对读者用“应当”这类字眼。

我以前多次听此老发挥过永远不要把《读书》办成机关刊物的宏论,说实话,听后并没有太在意。这次此老一发挥,听了以后,从根本上改变了自己的业务观念。到《读书》前,我已有近三十年的编辑出版经验,可算已是老于“编辑”此道了。但是可怜见儿的,到了这时,我才懂得编辑对读者的正确态度应当如何。《读书》以后的许多做法,都是在陈翰老这番谈话的影响下产生出来的。

三、“CC 俱乐部”(二)

另一个“C”,即陈原先生。此公同我较熟。一九五四年,我在人民出版社当校对,忽被奉派到总编室给总编辑们当秘书。当时,陈原先生是领导成员之一,我就坐在他对面。如是者三几年,日日受他熏陶。可以说,这几年是我一生的出版学徒生涯中收获最多的一段,我称它为我的“研究生阶段”。照这说法,陈先生当然是我“研究生导师”了。

现在,陈原先生主持《读书》,他的种种主张,我听了下来,许多并不陌生。原来一九五七年以前,他们这些中华人民共和国成立后出版界的第一代元老,思想开明的,天天所议论的振兴出版的做法,大多是“以文会友”“言之成理,持之有故”“作家是衣食父母”“开放唯心主义”“重印解放前学术旧著”“研究日本明治时期的翻译经验”“拿来主义”,等等。谈及的作家主要是:陈寅恪、陈登原、陈达、张荫麟、陈岱孙、吴文藻,等等。这些“话头”,我天天耳濡目染,等于白天黑夜都在给我上新课。可惜的是,到一九五七年话头都给打断。过了二十多年,基本上还是这么些人,又借《读书》杂志把“话头”接上。现在来看,情况比较分明:四十年代的一些开明知识分子,提出了关于发展中国思想文化的话头,但他们并没有可能实现自己的理想。(这类“话头”,可能源头还在“五四”,恕我浅学,难以说清其间关系。)五十年代上半期,想接这“话头”,没接上。直到八十年代初,才接上。这几次接“话头”的活动中,陈原先生秉其才干,应当说都是干将或主将。也正是这样,《读书》的资源应当说是几十年前就已准备了的,所以一创办,就能办出名声来。

陈原先生在《读书》提出种种纲领、主张,最后还要审定重要稿件。他为人温和,不如翰伯先生的峻急。但在关键问题上也绝不妥协。记得有一位著名的诗人和翻译家,写了感时的旧诗在《读书》发表。某日,我们忽然收到署名“某某办公室”的来信,并附一文,批评说这些诗是反党反社会主义云云。这文章发不发?《读书》众帅反复讨论,最后,陈原老一句名言,获得大家首肯:“《读书》的性格,应当是容许发表各种不同意见,但不容许打棍子。”此文经各人反复阅读,认为不是争鸣,而是“棍子”,乃退。

《读书》的性格,经过这件大事,我们这些后辈更加清楚了一些。

陈原的批注

说到这里,还需要特别提一下作为老共产党员的这两位CC 的一个教导,这更是对我整个编辑生涯产生重大作用的。大家知道,办刊物时常要受命“回顾”或“检讨”。黎澍同志生前一次即向我十分感慨地说,刊物这玩意儿,白纸印上黑字,多久以后即使再情移势转,人家也可以根据你当时的文章同你算账。我在《读书》,一个任务就是专门应付这种“回顾”。其时当然紧张万分,乃至惊慌失措,上海人的坏脾气“投五投六”至此毕露无遗。这时两位老人总是劝我定下心来好好学习新近的党的十几大文选,以及邓小平同志的有关文章。他们的想法很干脆:任何临时举措都是被这些文件管着的。你学后觉得自己所做大关节不错,没有违背以上文件的大精神,便不必慌乱。若不是两老常让我吃这种“定心丸”,我那时不知会走到什么错路上去,到了今天七十岁就不能这么悠闲地回忆往事了。

四、“哪壶不开提哪壶”

《读书》创办初期,事情也真好做。我们觉得哪里有文章可写,组织几个朋友写文章“冲”一下,似乎就能赢得一大批读者。那时的“社会效益”,至少在我个人理解,指的就是“冲决罗网”。当然也有界限,比如顾准的文章,尽管极为欣赏,当时只发表了一些(应当说顾文是《读书》杂志首先在国内发表的),但有的就不敢发。

如是冲法,不久就有报应。社会上一桩桩大事出来,要传媒检讨过去。我是奉命代表杂志同上面对话的。我自小当过秘书,同上面对话这套活路还擅长,总之是不抗命就是。多半是运气使然,居然每次检讨还都过去。每次同我一起开会的商务印书馆的一位领导以后同我说过,想不到你运气那么好,每当要议论你们的事,总是有别的大事把上面的注意力岔开去了。

但做事不能只靠运气。以后咋办?去请教管事的朋友。一位官场上的老朋友点拨我说:你们的问题很清楚,是“哪壶不开提哪壶”。回来细想,这话对极了。我们原来的思路,多半是看哪里有事儿会热,或已经在热,赶紧去凑把火。我们又不是新闻杂志(说实话,那时也没那么多的新闻杂志),干这干嘛?

打这以后,决心避开热点。首先要有信心,究竟当前是改革开放的大形势,路数尽多,何必拘于一点二点。许多问题看来很冷,你可以去把它们烧热,热到了大家都来关注的时候,赶紧抽身。记得某年是“文革”多少周年,不少同行在准备大制作。我们根据“避热”的设想,把同“文革”有关的文章,在三月份前全都发完。到有关指示下来,我们已经两手空空,欢欢喜喜地同大家一起遵命行事了。听说有少数同行,因未见及这点而遭“灭门”之祸。

说这么些故事,似乎在张扬自己的乖巧机智。其实,归根结底说来,即使乖巧,究竟并不是行事的基本。《读书》编辑部内,更不用说编辑部外,有不少耿直的朋友,他们在十几二十年里为《读书》做了贡献而最后却做了“焦大”。我相信,这些“焦大”绝对比我辈更关心中国的进步,而最后却给嘴里塞满了粪。我们谈论乖巧,绝不要忘记往往是这些“焦大”们为我辈乖巧者铺了路。就以上面那位朋友说的检讨过关的故事来说,我清楚地记得有那么一次,正在讨论《读书》问题的节骨眼儿上,有一个“友邻刊物”出了大事,领导忙于到那里去灭火,只能让我在会上枯坐两小时愉快的冷板凳了。这里,显然是同行中的某一位“焦大”无意之中帮助了我!

五、史老

谈起“焦大”,我眼前会浮现出一个个热诚的朋友的影子。这里先要讲的,是人们不大了解的而同《读书》关系极深的一位老人——史枚先生。

史老是《读书》创办时的执行副主编。他是三联书店的老前辈,又是革命工作的老前辈,据说他在三四十年代担任过上海共产党组织的什么什么领导,直至被捕。一九五七年此公受厄,情形也十分戏剧化。当时,他对支部一些事有意见,写大字报提出,进而又条分缕析,越说越带劲,到了“反击”开始,他还兀自不休,坚持自己的看法,终归覆灭。在这前后,我们就在一个屋子里工作,天天听他议论,不敢接口,只是暗中奇怪他的执拗。

“文革”中间,史老也要参加“战斗”。他找了半天,找到我以及另外几个同事合伙,从事写作。他知道,我们这些人不会同他“窝里反”。干校期间,我同史老又在一个班排劳动,在当时生活极其困难的条件下,他又是一个大名鼎鼎的“老右派”,却每天要站着读马列著作(主要是《反杜林论》)个把小时。为什么要“站读马列”(完全没有人强迫他),我请教过他。他说习惯如此。此外,此公不苟言笑。闲书似乎只读《诗经》。又再读些、写些经济学方面的东西。

我进《读书》,有一部分原因可能是冲着他。因为以此老的固执,很难找到彼此知心的下手。我也许勉强可算上一个。我在未进《读书》时即同他闲谈过这刊物,也听到一些传闻。据说创刊号那篇极为叫座的头条文章《读书无禁区》,原来标题是《读书也要破除禁区》,他改为如此。这一改,使我以后每次都要在向上面检讨工作时用好多口舌说明读书毕竟还是要有禁区,此文的标题只是“文学笔法”而已。我知道,我的解释史老不会同意,但在我而言,固亦不得不尔,此“焦大”与“焦二”的区别所在乎?

史老编杂志,不主张改动作者文章,遇有同作者不同观点时,写编者按语交代。这种“君子坦荡荡”的作风,显然不大适合实际情形。我佩服他,而又不得不婉言相劝,企图改正他。到无奈时,他愤然掷稿而去,说:“随你们办!”我知道他不会太生我气,也就妄自行之了。

到了一九八一年,出事了。那时社会上来了什么大事,史老据说给上面什么人写了信,内容当然又是不识时务的。以后传闻挨了批。所有这些,我都不知详情,因为辈分太低,不必与闻。某日下午,史老找我闲谈,情绪激动,对时事讲了许多个人看法,说时往往前言不搭后语,词意不甚连贯,要不是我在事先已有一些“小道消息”,准保听不懂他在说什么。我毕竟不更事,没有看出他的这种异常的严重性,只是保持平时习惯,“执弟子之礼甚恭”,洗耳恭听,间或劝慰一二句空话。他谈了几十分钟,愤然回家。

哪知就在当天晚上,出了大事。第二天凌晨,史老家里来电话,说老人家当晚脑溢血,早上已送医院。我赶到医院,已经人事不省。没多久,溘然长逝了!

我们以后经常以史老为戒,处理稿件和问题更求婉转妥帖。但我当时即已感到,现在回忆往事时更加省悟到,就人品言,我学得的这点所谓人情世故,哪及得上史枚老的耿直。他是为《读书》开路的若干“焦大”中比较典型的一个!

沈昌文和三联同仁在人民出版社门口

六、“《读书》服务日”

既不便直抒胸臆而又要办“思想评论”,我们这些人水平又低,怎么办?大约就在史枚同志去世前后,我们想出一个办法:多向社会请教。

上面说过,我从一九五四年起就接受了“作家是出版社的衣食父母”说,还受过陈原诸长辈的“以文会友”的训练(例如,当时我背过若干文化名人的字、号,因为如给冯友兰先生写信,直称“友兰先生”据说为不敬,人们教我要称“芝生先生”。这种训练,现在在后人看来当然只能成为笑柄了)。“文革”中,包括我在内,又都反过来批这“谬论”。其甚者,还连作者一起批上。因为他们中间有不少是“地主资产阶级的孝子贤孙”。但是,这毕竟很快过去。到八十年代初,我们已经视这批判为荒谬,而更加相信从一九五四年接受的主张了。

其实《读书》开办之初,老领导就十分注意向社会请教。陈翰伯老人等据说亲自带董秀玉等同事在北京和去外地求教。我去《读书》后,觉得这是一个好办法,但当时没有经常做,还没制度化。起先也凑热闹办过一些“沙龙”“俱乐部”之类,但依我多年在“阶级斗争”风浪中的熏染,觉得这些名义都不保险,每次这类集会都好像在做地下活动。例如 “俱乐部”,依我这年龄,一听见这词,想起的就是那年头被批过的“裴多菲俱乐部”,这如何可以搞得?正在无奈间,某日看到电视机厂在搞“售后服务”,忽然悟到,我们的“衣食父母”,无论作者读者,都是顾客。彼可“售后服务”,我辈文化人岂不可乎?因于某年某月,正式打起“《读书》服务日”招牌,像像样样、大大方方地干起来了。

“《读书》服务日”每月至少一次,租个咖啡馆,摆上十来张桌子,请我们的作者、读者随意坐下,随便喝咖啡聊天。我和几位同事周旋其间,借机了解信息,讨教主意。有一些常客,每月必来,譬如王蒙先生,对我们帮助尤多。我们强调此类集会没有主题,不拘形式,甚至有时分不清来的是谁。偶尔开过一二次有主题的座谈会,后来觉得,终不若这种散漫的形式更有收获。因为是“售后服务”,商业操作,心中了无牵挂,不必临深履薄,所以容易办下去。有时也有洋人驾到,我们只譬如是他们来采购东西的顾客,同样接待,心中并无“里通外国”的畏惧。更有甚者,有的企业家兼文化人光临,谈得高兴,临行掏出支票,说今日全由他付账,我们也觉得却之不恭,受之不愧。记得那位牟其中先生,当其未最发迹和未最倒霉时,即常有此种豪举。

八九十年代的《读书》服务日

“服务日”过后,够我们编辑部消化好长一个时候。大家兜情况,想选题,深入组稿,所有这些这时都有了动力。我们编辑部里边,小猫三只、四只,不靠社会力量,焉克臻此。尤其是前面说过的,既要避开热点,又要找寻未来的热点;既要谈思想,要评论是非,又非得借助于已出的书(此之谓“以书为中心”),没有一大批文化人的群策群力,这些绝难办到。好在编辑部里边实际办事的人包括我在内都是“小文化人”,胸无成竹,事无定见,学无定说,不受一宗一派拘束,更无一恩一怨羁绊,因而接受大文化人的种种指教窒碍甚少,关系容易融洽。我以后常说,我们的这种方式,可称“谈情说爱”,办法是同各色各样的作者、读者交流思想感情,目的是从他们那里汲取知识资源。而所有这些,说得难听,实际上还是一种对知识资源的“贪污盗窃”,只不过彼此都心甘情愿而已。

我很珍视当年《读书》杂志这种谋取社会支持的“系统工程”(恕我学习使用这类大字眼),它帮助我们一些小人物把这么一个刊物坚持下来。

七、思想性和可读性

《读书》局面一打开,便面临一个思想性同学术性的矛盾问题。这是时时困厄我们的一个难题,必须把它解决好。

搞思想评论,不得不求助于学问家。因为有了学术底子,思想评论方有深度。有时限于语言环境,更不能不多关涉些学术。但是《读书》究竟不是学术刊物,“学术”这个差使我们没法全都包下来。要同“学术”挂钩,而又不能专门谈学术,难矣!

八十年代是个新见迭出、佳作纷呈的时代。不管你谈不谈专门的学术,一个无可避免的问题是:新、奇、怪。这三个字当年出诸刘心武先生之口,标明有识之士对这问题的重视。但这一来,矛盾又来了。简单说,就是不少人觉得新、奇、怪的文章看不懂。当时吴甲丰老人的反应最厉害。他举了“机制”一词同我们再三讨论,认为太洋气。他当然精于洋文,也完全知道mechanism 这词儿,可就是不习惯“机制”这劳什子。另一方面,《读书》周围年轻朋友越来越多,他们再三提出,过去一辈学人思路旧了,思维方式太老,要通过《读书》去改造他们。所有这些,对《读书》都是个严重挑战。乃至在编辑部,有时分歧也很厉害。

我们开了些座谈会,听取意见,就我个人说,会上吕叔湘老人的话最让我心折。他说:

《读书》有《读书》的风格,这就不容易。很多杂志没有自己的风格。什么是《读书》的风格?正面说不好,可以从反面说,就是“不庸俗”……可是“不庸俗”要自然形成,不可立意求“不庸俗”。那样就会矜持,就会刻意求工、求高、求深,就会流于晦涩。

新不一定就不好,但也不一定就好。……比新不新更重要的是货色真不真。但是辨别货色真不真要有点经验,而认识新不新则毫不费力。因此不知不觉就以新为真了。(当然,也有人认为凡新都假。)

编《读书》这样的刊物,脑子里要有一个 general reader(翻成“一般读者”有点词不达意,应是“有相当文化修养的一般读者”)。要坚守两条原则:(1)不把料器当玉器,更不能把鱼眼睛当珠子;(2)不拿十亿人的共同语言开玩笑。否则就会走上“同人刊物”的路子。同人刊物也要,一家之言嘛。但是不能代替为“一般读者”服务的刊物。而况《读书》已经取得这样的地位。

吕老真是认真,会上说了话,会后又寄来自己亲笔整理的信稿,因此我可以如上原样引用。打这以后,编辑部再三磨合,大体上有这么些共识:必须鼓励新见,更要发掘新见,但无论新见旧识,着眼点都首先是是否能在思想上促进中国的现代化,而不是其他。其次,《读书》不是学术性杂志,文章可读与否,是它的生命线。它是知识分子的高级休闲刊物,应当可供他们“卧读”,而不是同人的学术杂志。我甚至还这么说过,在这新潮迭出、佳见纷呈的年代,也许我们要修改一下“内容决定形式”这一老规矩。对当前《读书》来说,来稿如此丰富,因此选稿标准在不少情况下也许是“形式决定内容”。把形式上的可读放在第一位,是此时此地吸引读者的重要办法。这话给学者们听了当然不以为然,但在我辈文化商人说,则可能是必要的!

书市上,读者踊跃,沈昌文乐掉了大牙

总而言之,思想性和可读性,应是《读书》杂志始终不渝的目标。在这想法之下,我们以后发表了不少有新见而又写得好看的文章,例如赵一凡、钱满素、张宽、崔之元、汪晖、樊纲、刘军宁等学人的专论或通讯。无论新老学人,赞同或不赞同他们的观点,都觉得文章是如吕老所说,不拿“十亿人的共同语言开玩笑的”。

八、得道多助(一)

一说到吕叔湘老人,我按捺不住,禁不住再写一些。

我是编了《读书》才认识吕老的。不过此前闻名已久。在我十几岁在上海某个角落里工读的年代,所自学的书文,不少出自吕老的笔下。特别是英语,要没有他的书(还有上海葛传椝教授的书)的指点,以我在上海工部局小学受到的那些基本训练,似乎终也读不成一本英文书。编了《读书》,我常去他那里请教,把我的自学情况告诉他,求他指点。从此我们熟起来。

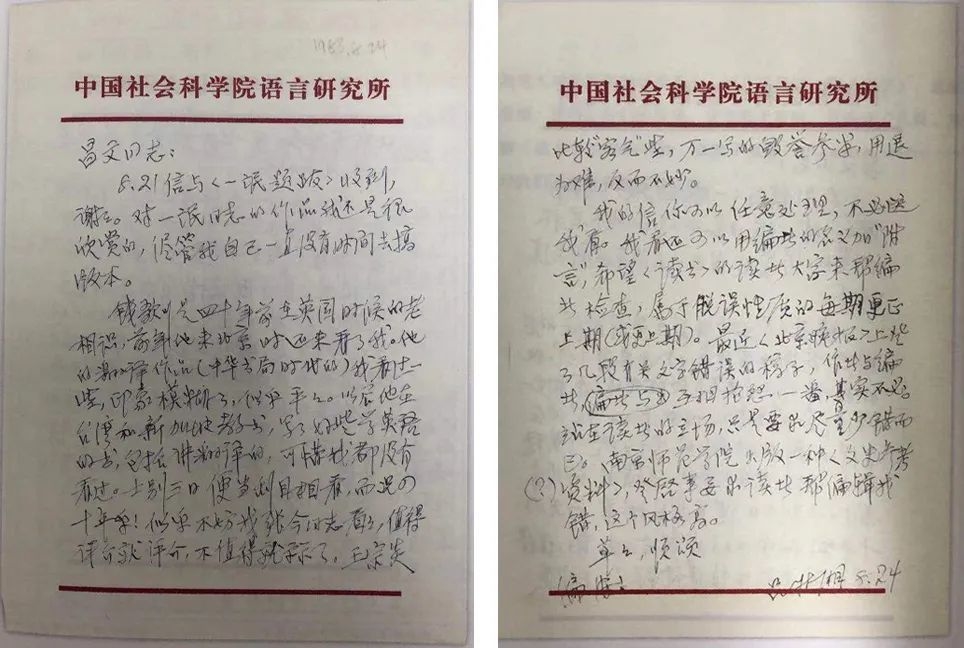

吕老关心《读书》的程度,真是我从未见过的。每期杂志一出,没几天,往往就会收到一信,谈他的意见。我知道他喜欢这杂志,但也有不少意见,特别在排校和语言上,认为杂志的毛病挺大。他对我的责备有时很严厉,特别是觉得我们办事不认真,编校关把不严,但鼓励也多。像一九八九年十二月这样的信,几乎经常收到:

十二期断断续续翻看了大约一半文章,发现一些误植,另纸录呈。我总觉得误植太多总是《读书》的一个缺点,需要在条件允许的范围内改进。顺祝新年逢凶化吉,遇难呈祥!

但他不只指出缺失,还不断表扬佳作,特别是积极表扬年轻人的文章,如一九九一年八月一信中说:“我最佩服的是樊纲写的《股份制度考》,与上期所登合看,使我这样的外行也明白了股份制度是怎么回事以及结合中国目前情况的利弊得失。不像有些文章,看下去似乎句句都懂,看完了却不知道是怎么回事。”

吕老最关心杂志上文章的可读性。有一次,他来信谈到文章中的“新名词”和“新句法”,他说,这些“一望而知不是汉语里固有的东西,而是从国外‘引进’的。既是从外国引进的,那就应该很容易翻成外文,可偏偏总是翻不过去。如果照字面硬翻,外国人看了也不懂。这就值得我们好好地想一想了”。不过,尽管如此,吕老还是大体肯定了《读书》上的文章,他在另一封信里又说:“这样的文章在《读书》里毕竟是少数,多数文章都还是鲜明生动,能让读者手不释卷的。”

他不大赞成用“代沟”来解释文章不可读的合理性。他说:“不同年龄的读者对题材的兴趣可能有不同的倾向(其实也不尽然,在年轻人中爱好古典文史的也大有人在),至于在质量高低、文字优劣的鉴别上,顶多有些小出入,不会大相径庭。如果有一‘代沟’观念横亘胸中,那就在稿件取舍上难免会出现偏颇。希望您和秀玉同志再同编辑部诸位同志研究研究这个问题。”

吕老除了指正错失外,还告诉我不少学问上的门径,乃至改正我的信上的失误。有一次我不知为何用了“如何如何厉害”来形容事情的极致,他说:“‘利害’乃正体(广东语言可证),‘厉害’是 folk etymology,只是因为鲁迅这样写了,很多人跟着写。”

吕叔湘的来信

吕老知道我编《读书》只是兼差,因此他还关心我的整个业务。有一次他直率地指出:“我觉得三联在组稿、编排、装帧等方面胜过其他出版社,但编辑校对方面太薄弱。想亦有同感。”

在这样的老作家耐心扶植之下编一份杂志,你说有多幸福。何况,《读书》周围的这样的作家何止一个两个,吕老以外,金克木、张中行、柯灵,等等,还可举出许多。金克木先生对我的教诲,不如吕老的具体,但一读他在《读书》三周年时写的短文(刊《读书》一九八三年第一期第140页),便可知他对我们的关注了。

九、得道多助(二)

对《读书》的编辑工作有帮助的,还有相当多无名的读者,也就是吕叔湘老人说的general reader。我是每天晚上才有时间编《读书》的。下班前常常要找些东西带回家去做,其中《读书》的来信来稿,我总是等不及管文书的同事处理后再交给我,而从收发室迫不及待地直接取走。原因无他,这些大部分是陌生的读者,对我来说是太重要了,等不及到明天再读到他们的信稿。

我已不大记得这些无名读者作者的名字,现在也难以查考。记得上海一位刘宏图先生,几乎月月来信,后来成了朋友,现在听说已经作古。秦朔、黄湘等若干位大学生,当年也常来信来稿,现在都已学有大成。我手边保留若干记录的,是一位沈自敏先生。

沈先生在社会科学院近代史研究所工作,因为离得近,几乎三天两头照面。他是积学的专家,也搞翻译,并非“无名”,说他是《读书》的作者更为相当。但他不多写东西,而很愿向我提意见,遂更莫逆。他对我提的很重要的一个意见是:《读书》多年经营,已成“风格”,整个说“风望”也还可以。目前比较需要努力的,是“风骨”。自此之后,我们谈话总是离不开“风骨”一语。沈先生博学,风骨问题往往从刘勰等人谈起,而我只略知沈先生的征引,而未能细细寻绎文意。但即如此,也知道他的意思是勉励我们要保持自己独立个性,不为种种上上下下的流俗所影响。“风骨”之不足,正至少是我个人缺点之所在,沈先生是看得很准的。同他谈一次,我就惭愧一次。沈先生身体很弱,往往扶病拄杖而来,这本身就象征着一个自由知识分子的风骨,宁不令人感动?

阁楼人语:《读书》的知识分子记忆

作家出版社,2003年初版

一九九七年沈先生逝世,他的讣告中有这样的话,更加深了我对他的认识,亦可见此公的“风骨”是为人所公认的:

沈自敏先生为人讲原则,有一贯之道,正直耿介,心口如一,对学界的不正之风和社会上的丑恶现象或是痛斥或是嘲讽。而对于朋友,他总是热诚相待,对于子女,更是舐犊情深。他无世故城府,有赤子之心,好与青年结忘年交,与他们促膝探讨书中事,议论天下事。他的过世,使家人、亲属和朋友的世界顿失一种声音、一种颜色。

我常常要在《读书》的“编后絮语”里发点儿牢骚,其实大多也只是无病呻吟。但它们之所成,大多得力于编杂志的当晚所读到的读者来信。奇怪的是,我在“编后絮语”里欲吞又吐的那几句话一发表,不三几天就会收到读者的反响。他们不只完全了解我的心曲,而且表达了充分的理解和支持。

所有这些,都使我觉得,耗一点儿业余时间来编这杂志,不仅不冤,而且是我在艰难的文化“爬坡”活动中最大的精神支持。

十、得道多助(三)