《装台》背后的“装台”:用写作裹挟社会生活的“汤汤水水”与方方面面

2020-12-23

2020-12-23

傅高义去世:把独立判断和真实见解融入历史现场 | 《十月》年度中篇小说榜发布 | ......

近期,改编自作家陈彦同名小说的电视剧《装台》在央视播出,随着剧集的不断发展,探讨的声音愈发明朗,观众也一路跟随主角的视角感悟生活的酸甜苦辣。随着电视剧的收官,许多仍感意犹未尽的观众纷纷在各大论坛发帖讨论:“这才是主旋律!”“现实生活剧的一股清流”,在评分“严苛”的豆瓣网友那里,《装台》获得了8.4分的高分,可见年轻一代也高度认可这部现实主义题材的作品。

于收官前一日所举行的创作研讨会上,国家广播电视总局电视剧司副司长周继红表示,该作“是一部具有现实主义深度和广度的精品力作”,在创作上有三个特点值得关注:在主题立意上,剧集秉承了原著小说现实主义的创作手法;在艺术表达上,剧集追求真实的生活气息;在艺术转化上,剧集可以称之为文学作品转化为影视作品的一次成功案例。

当参加读者活动,被问想到没想到《装台》电视剧如此火爆时,陈彦说:“我真的没有想到,我是根据自己的精神和生活需要写作。”

的确,无论是《装台》所展现的后台繁琐工作,还是后来获茅盾文学奖的作品《主角》中所呈现的演员的多面人生,陈彦始终在写他最熟悉的生活、最打动他的生活。

陈彦就《装台》与读者交流

从《西京故事》到《装台》再到长篇《主角》,陈彦可以说给了中国文学一个又一个惊喜,他扎实的写实功底、深厚的文化底蕴、细腻的人物塑造、绵密的叙事风格赋予其小说独一无二的品格。

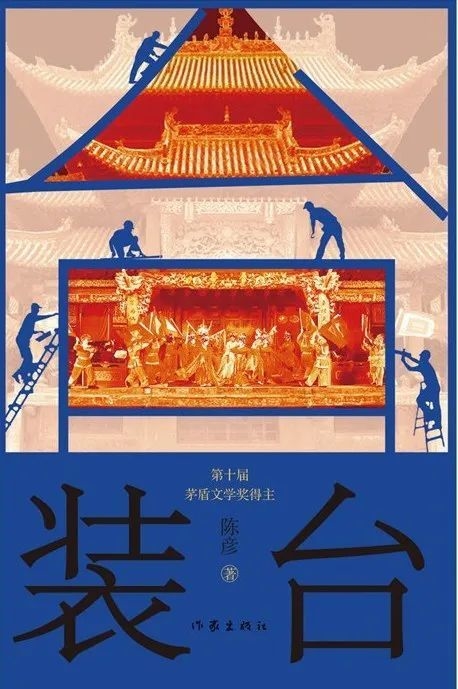

陈彦多年从事戏剧创作,以“西京三部曲”蜚声戏剧界,并三次获得“曹禺戏剧文学奖”。但于小说一途,真正可谓评论家吴义勤所说的“大器晚成”。2015年发表的长篇小说《装台》,描写一群常年为专业演出团体搭建舞台布景和灯光的人,在这部小说里已经可以寻觅到陈彦小说的一点特质,如评论家李敬泽所说:“《装台》有一种盛大的‘人间’趣味:场景的变换、社会空间的延展和交错、世情与礼俗……现代小说常常空旷,而《装台》所承接的传统人头攒动、拥挤热闹。”

之后,由作家出版社推出的长篇《主角》同样如此。小说描写的时段为从改革开放之初至今的四十年,以秦腔名伶忆秦娥的半生演艺生涯为主线,牵涉起广阔的众生情态、时代变革,在生命与传统文化、社会与个体两个空间的交错中展现了“人间”真实的样态。

■ 作家陈彦 郭天容/绘

在本报之前对于陈彦的访谈中,他坦陈了包括《主角》《装台》等作品的创作心迹。陈彦无疑是一个诚恳的讲述者,将秦腔这样强劲的文化生命形态注入小说中,在社会/个体生命、历史/现实中捕捉那些接着地脉的鲜活灵魂。

人生如一场秦腔大戏,

不踏荆棘,何来桂冠

本报记者 何晶

刊于2018年3月5日 文学报

记者:从《装台》开始,你就将自己熟悉的舞台搬至小说,将戏剧的台前幕后、现实生活、人物命运、人生况味通过小说黏合在一起,长篇小说《主角》亦是如此,不同的是中心人物变为了戏剧舞台上的主角。这次为什么是主角?

陈彦:主角是个象征。从本质上讲,我更想表达一种生命样态的抽象。但任何抽象的东西,又是需要具体形象来揭示的,因此我就选择了最熟悉的生活形态,来完成这种抽象的意义。生活中主配角几乎无处不在,而用舞台艺术中的真主角来表达这种主配角的关系,更有趣,更丰富,并且也更能裹挟进社会生活的“汤汤水水”与方方面面。因为戏剧从来就不是孤立存在的,好的戏剧是现实的超级浓缩版。小说是需要从小处说起的,当然,如果仅限于小,那么说的意义也就不大了。

在《主角》之前,我写了《装台》,装台工是配角的配角,因为他们连“跑龙套”这样露脸的机会都没有,他们的任务就是把舞台装置好,然后供人上去表演。这个职业也是有巨大象征意义的。我之所以连着写了《装台》《主角》,的确是觉得活到这个年龄,有许多话想说,说,就拿自己最熟悉的话题来说,自然也就说得得心应手一些而已。

■ 《装台》的开篇,就展现了汤汤水水、热气腾腾的生活

(文中未标注图片均为《装台》剧照)

记者:无疑,如评论家吴义勤所说,《主角》这部小说将人物放置在历史情境和时代变迁中,秦腔这个剧种的现实情状、社会的种种变革都由忆秦娥这个人物跌宕的四十年人生境遇牵引出来,小说当然在为主角作传,但同时也对四十年的社会大变革做了讲述。其实很多长篇小说都对个人命运/时代变革、历史传承/现实处境这些命题有讲述的雄心,想对自己历经的时代进行观察、总结,你想交出一份什么样的答卷呢?

陈彦:我是无意单纯为一个主角作传的,主角忆秦娥只是一个载体。作为一个社会人,我的年龄基本与忆秦娥相仿,我是想把我这半生的经历与感悟说给人听。当然,我绝不是忆秦娥,忆秦娥也绝不是我。这不仅区别在性别与职业上,也区别在生活形态上。忆秦娥只是我的精神载体,也希望她能承载更多人的精神脉相。我们这代人,与国家近五十多年的历史休戚与共。任何人的命运都是要与时代紧密交织的,任何人的生命也都是“四气”具备,“五味”杂陈的。从这个意义上讲,我要交的答卷就是通过一群主配角的生活,把一个时代的“蓄水池”搅动起来。《人民文学》在首发时,“卷首语”里有这么一句话让我十分受用:“我们按捺着激动向读者朋友推荐陈彦的《主角》。这是一部富含营养的长篇小说。”我想这已经足够了。

■ 《主角》藏书票 微风读书会策划,郭伟利 制

记者:秦腔无疑是小说的核心文化意象,主角个体生命的四十年,也是秦腔的四十年,它经历了辉煌、萎缩、再复兴的变革,也昭示着它自古相承的一系列法则与当下社会碰撞的种种效应。在后记里你说,秦腔这种“来自民间的气血贲张的汩汩流动声”是“最深沉的生命呐喊”。当你将秦腔放置在小说中时,你如何让它与小说以及小说内部的人物、主题产生震荡?

陈彦:我在陕西省戏曲研究院做了多年专业编剧,还做过团长、院长,可以说几十年都浸泡在秦腔这种特殊的文化环境里。半生写的几十部剧作,也大多与秦腔有关。前些年,我还在《美文》杂志开过两年专栏《说秦腔》,这本书已由上海文艺出版社出版,陈忠实先生还为此写过一万多字的长文《说者与被说者,相通着的境界和操守——读〈说秦腔〉》。不敢说自己对秦腔有多少研究,但的确是有一种生命挚爱的。我喜欢那种呐喊的状态。我喜欢那种贲张的气血。我觉得我们传统文化里属于这种呐喊样态的生命气象比较微弱,它是从山野、田垅、河滩、高原发出的所向披靡的声音,带着粗粝、暴怒、伤感、幽怨,但却表达坚挺,冲决一切,质感可触可摸,十分阳刚壮美。如果说我们的文化中还真有民间,那么我觉得中国戏曲的确是裹挟了最大的民间。我不能不把这样强劲的文化生命形态注入我的小说。在这里,我更容易捕捉到一些接着地脉的鲜活灵魂。

记者:不免说到人物,忆秦娥是个笨拙的人,似乎只在唱戏上在行,这应该是你对能成为“主角”的一种理解,也应该是一种真实的映照。“忠、孝、仁、义”四位“存”字辈老艺人,秦八娃、薛桂生、胡三元,这些也都有各自的执拗和怪异,但也正是这些人在传承接续秦腔这门古老的艺术。一个最大的感触是,你笔下有情,因为这些人对秦腔的无比热爱而带来的对他们个人的爱怜、欣赏、哀叹,许多访谈提到你是为小人物立传,我想这应该是出自内心情感的必然选择,《西京故事》《装台》《主角》概莫如是。

陈彦:说到忆秦娥,《小说界》杂志的主编谢锦有一段话是这样说的:“忆秦娥塑造得好,这不是个完美的女性,她的完美与无可挑剔只在舞台与戏中,下了舞台,在现实生活中却是有点小固执、小可恨、小不通人性、小不解风情、小木呆的女人,但唯有这样的女人才能独头独脑一往无前地成角儿,也只有这样永葆艺术的角儿才能把自己的人生弄得如此乱七八糟,真是刻骨的好啊!”我喜欢这段话,她对忆秦娥有一种独到的解读。作家出版社总编黄宾堂先生审读完全稿后,甚至给我打电话说,你下一部能不能再给忆秦娥她舅胡三元写个传,这个人太有意思了。也还有让给“忠、孝、仁、义”四个老艺人立传的。艺术家是有独特个性的,尤其是大艺术家,有时真的“古怪”得让人不知所以。正是这种常人眼中的“古怪”,让他们在各自的专业上保持了一种无法企及的高度。人是不可能活得太“全和”的,追求“全和”可能恰恰是平庸的开始。关于“小人物”的话题,我已讲得很多,从某种意义上讲,我的诸多戏剧与《西京故事》《装台》《主角》这三部长篇小说,都是在讲小人物的故事。即使成了主角的忆秦娥,也是从放羊娃、烧火丫头开始的。我不是要人励志,而是要讲说他们存在的意义和价值。我讲他们有一种烂熟于心的生活基础。我也在他们以外的群体生活过,但我更喜欢他们的真实、诚恳与素朴。他们不善伪装,说日子就说日子,日子还行就说还行,绝不说成“繁花似锦”之类的,因而才真情永在。

记者:你多次提到小说喜欢写大场面,我想其中有一点原因是因为戏剧是一场真正的大场面,台上台下,台前幕后,演员观众,共同组装起了一部大戏,惟有大场面,才能道尽其中兴味、各色人生。你如何安排这种小说的大场面?在小说叙事里它们承担着什么责任?

陈彦:大场面写着过瘾。戏剧的大场面能够展示恢弘壮阔,苍生悲喜的浩茫。但戏剧大场面往往难以呈现出工笔的精细,不像小说,作者可以尽情泼墨、点染、皴擦“大象”的整体与“毫发”。我几十年与文艺团体打交道,见过许多真正的“大场面”,在关中大地,一次聚集起数万人来看戏是家常便饭。每遇这种场合,我总是跑前钻后,上高爬低地寻找角度,要努力去感知这种热闹的内外在样貌与温度。我喜欢八大山人的一鸟独立寒秋,喜欢齐白石一人闭目挖耳的生命受活,也喜欢《清明上河图》的万象纷呈、波澜壮阔。而小说是最能海纳百川的艺术,我怎能舍得丢弃这种表现手段呢。试想《红楼梦》里如果没有那些宏大的场面,还是百科全书式的《红楼梦》吗?当然,我不是硬要在自己的三部长篇里塞进宏大场面,《主角》甚至出现了十万人以上的生命图景,我是觉得这些描写不可或缺,忆秦娥不面对十万观众的欢呼,她就不是“秦腔皇后”。生活中十万人看戏的场面我就亲历过几次,那时叫“物资交流大会”,有时是“三省共襄盛举”,还有一个口号叫“文化搭台,经济唱戏”。那种“大场面”描绘所承担的责任,就是努力想留下这个时代带有共性与抽象意义的那些记忆。

记者:小说里有不少戏文片段,尤其在表达人物情绪上,如下部四十四章里在养女父母要认回孩子后,忆秦娥有一段自我剖白戏,回顾了她的演艺生涯和生命体验,有评论说将戏文置于小说叙事,在矛盾冲突尖锐化,戏剧冲突进入高潮时,让减缓甚至暂停事件的发展速度,用大段演唱、动作和长时间表演,捕捉人物瞬间心理。

陈彦:在小说里插入戏文是因为我比较熟悉戏剧文体。有时插一段戏,胜过几千字的絮絮叨叨,那种贴切、比拟、象征、代入感有时是妙不可言的。有些戏文不用改一字就可直用。有些稍加改动,立见效果。当然里面有些戏文完全是我自己创作的。我写了几十年戏,每到情深处,就想用大段咏唱来表达情感。唱词是诗句,可以一当十,涵盖很大,写着十分过瘾。比如你提到的第四十四章的“剧作”切入,就完全是情感流动使然。那天写到那个地方,忆秦娥万念俱灰、百感交集地独自走上古城墙,心理描写怎么都不能达到我所需要的强烈程度,我就突然想到了戏曲。戏曲在表达一个人的生命精神高点时,是有很多其它艺术所不具备的手段的,尤其是大段内心咏叹,还可以借助音乐、伴唱、铜器、声效来加以烘托。忆秦娥是秦腔演员,她唱了一辈子戏,在这种内心激烈搅动的时刻,何不就用大段唱腔来完成她生命精神的撕裂与对撞呢。并且完全有这种可能,她是以唱的方式来释放巨大痛楚的。当然,也只有主角忆秦娥能用这种手段,如果是《装台》里的刁顺子,突然给他来一板自创的戏文,自然显得虚假、生硬、粘贴、做作了。

记者:在你的写作中,现实主义所推崇的人物塑造、情节叙事、细节场面都在有所展现。事实上,陕西是现实主义创作的重镇,你的小说也在此序列中,并不是想研究地缘对于写作的影响,只是想探析你如何看待又重回人们关注视野的现实主义创作?在讲述中国这个庞大的故事时你又如何进行?

陈彦:陕西现实主义创作有深厚传统,作为这块土地上成长起来的作家,不可能不受影响。我始终在关注现实,想对当下发声。我觉得作家应该对他赖以生存的土地有一种深沉的爱怜,并且要勇于完成属于我们要完成的任务,那就是把自己所处的时代,以自己的所知,尽量完整地记录下来。我们的视角可能是偏颇的、单一的、狭窄的,但有千万种不同的记载,这个记录就会变得真实而富有起来。关于中国故事的讲述,我觉得题材太多,可以说俯拾即是,就看你怎么感知,怎么拾取,怎么判断。前一段时间看了印度一个电影叫《摔跤吧,爸爸》,还看了美国一个电影叫《寻梦环游记》,我就感慨良多,我们有多少这样的好故事呀,可惜没有做出这样的好作品。创作是要以各自的生命感受,去完成各自独有的生命表达,千万不敢把腿脚都朝热闹的裤筒里塞,越塞,故事会越讲越干瘪无味的。我把这叫自我热闹,自我放逐,自我边缘。熟悉什么就讲什么,不熟悉的故事,还没开讲,我就先张口结舌了。

《西京故事》剧照

&

《西京三部曲》