曾经是“莫言”的忠实粉丝,当年为寻找莫言作品而四处搜罗

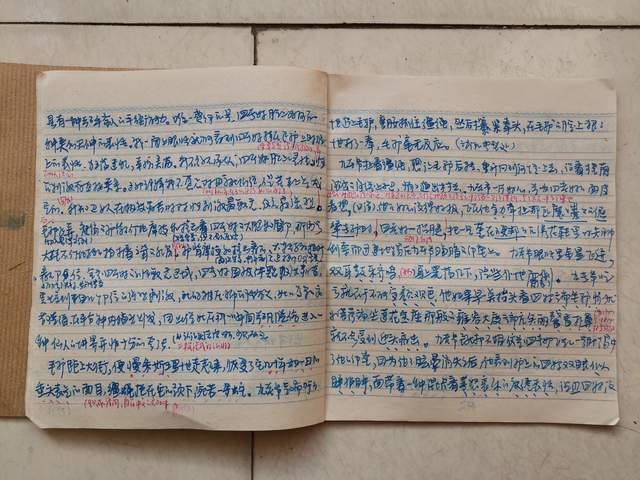

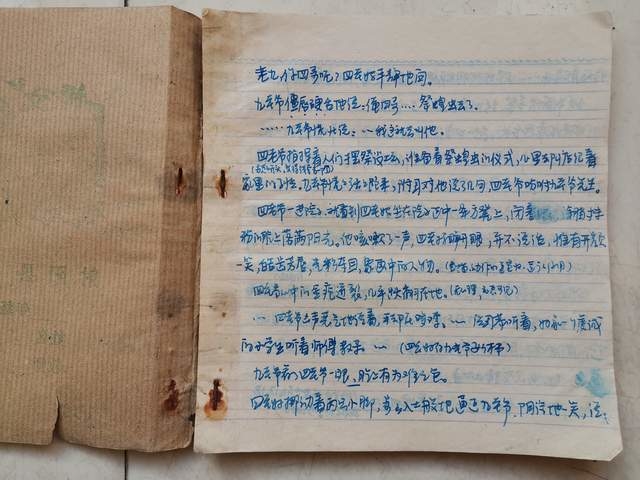

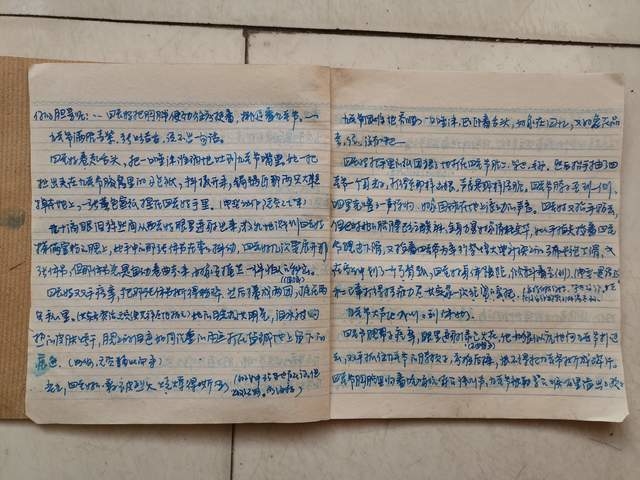

笔者抄写的莫言小说

文:葛维屏

收拾家里的旧书、旧报纸,找到一堆练习簿,捆在一起,看上去,边上的钉子已经磨灭了形状,锈迹斑斑,封面都已经脱落,狼狈不堪,显然是经过潮湿的侵袭之后留下的后遗症。

打开其中一册,发现上面写着“莫言”的字样,翻开第一页,是自己当年工工整整所抄写的莫言小说的文字。

这个小说,就是莫言的中篇小说《红蝗》的部分内容。

当时这个小说刊登在《收获》杂志上。我从学校的图书馆借了一堆杂志,记得那一阵子的《收获》杂志里还有苏童、孙甘露的小说,但在当时的眼光看来,那些小说,全是垃圾,只有莫言的小说,在那一堆杂志里鹤立鸡群,高标独立。

当时的感觉,莫言是划时代的,他的小说,与同时期的作家叙述笔法完全不同,他比同时代作家不是高一个级别,而是多一个维度。用莫言比较其他作家,相当于现在流行的说法叫“降维打击”,其他作家在莫言的雄风之下只能雌伏状呆着。

说莫言小说是字字珠玑当不为过也。

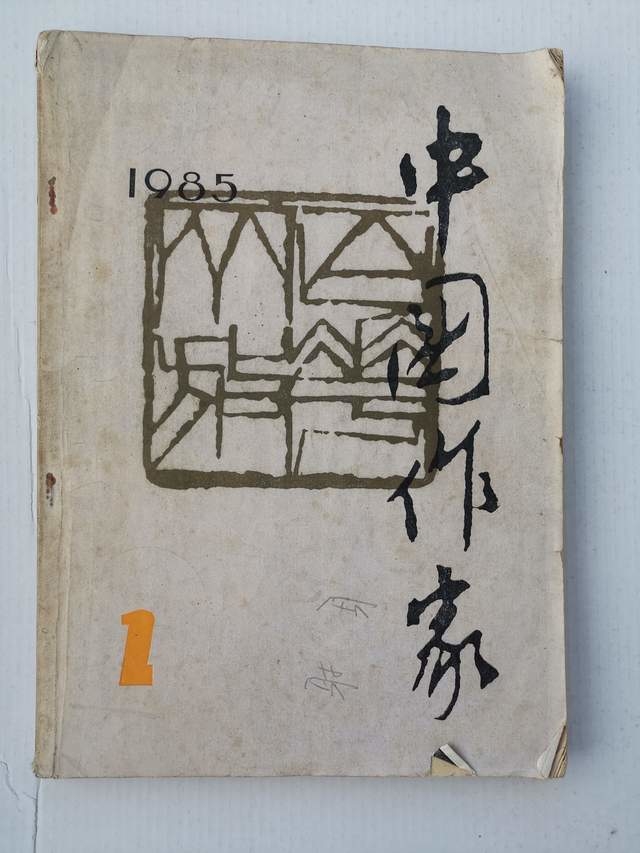

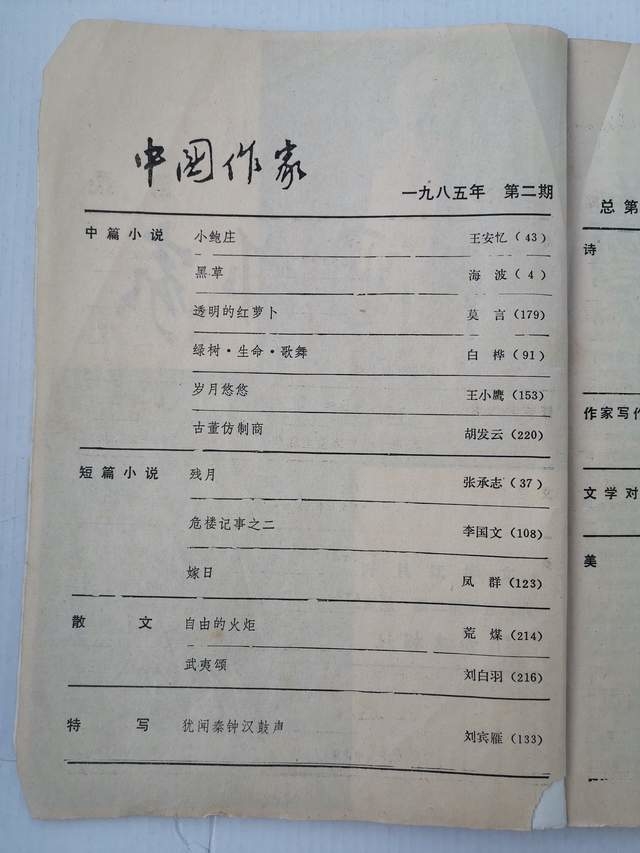

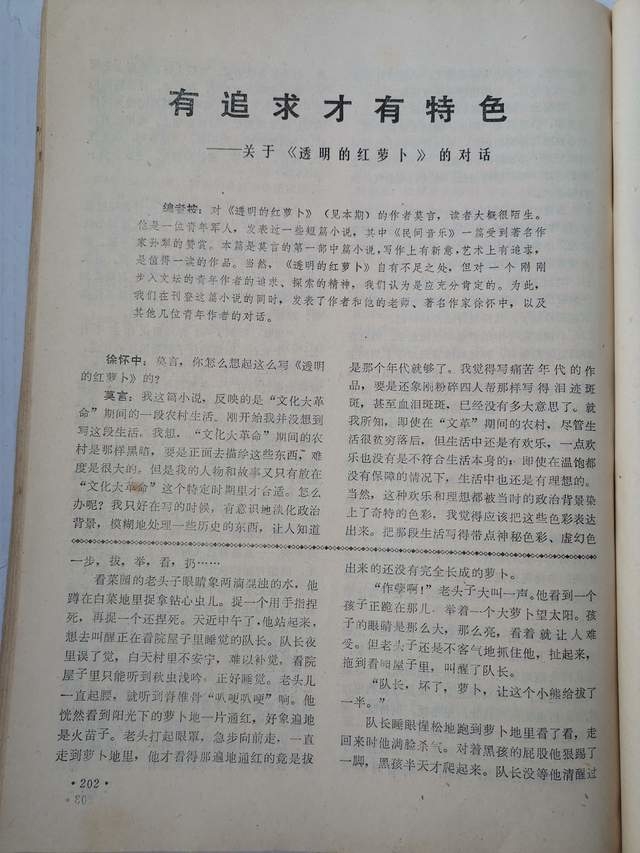

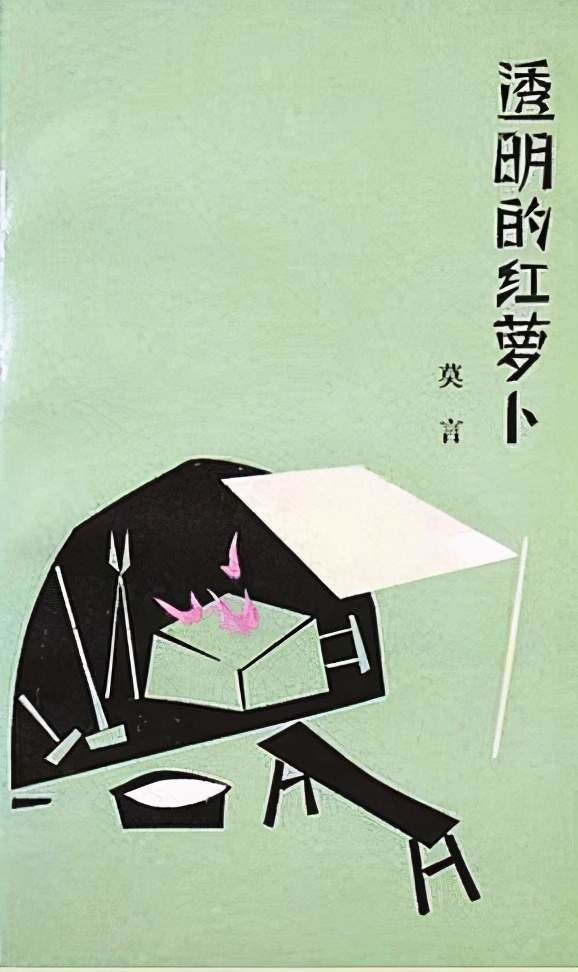

后来同事知道我喜欢莫言的小说,把一本刊有莫言惊世骇俗之作的《透明的红萝卜》的《中国作家》1985年第一期送给了我。

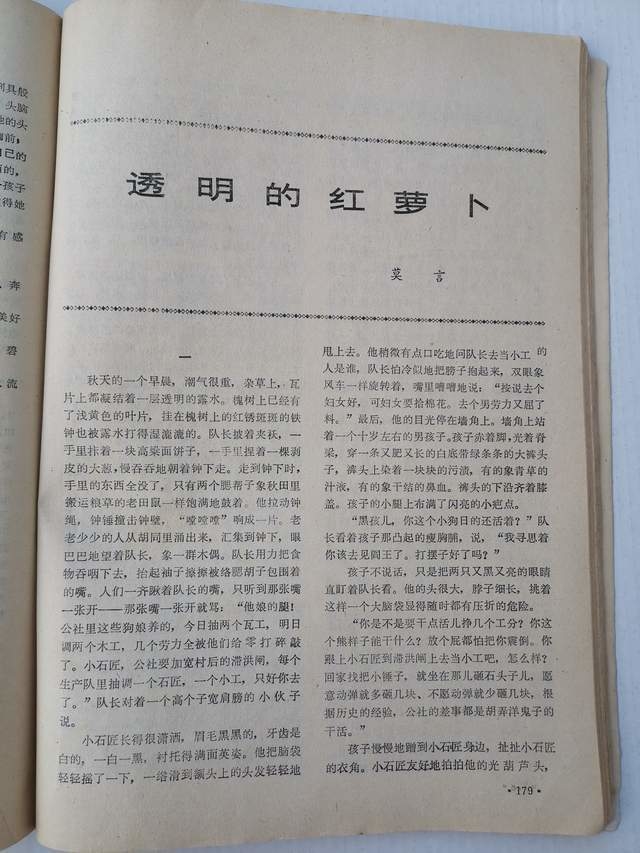

《透明的红萝卜》是第一部彰显莫言个性的小说,在这篇小说里,莫言超越了他过去习惯的纯粹白描的手法,开始动用多种写作技巧,来改变白描小说的天生弱点。

这本质上决定了莫言的原本风格是中国的,因为中国文学是以白描见长的,而莫言的创新之处是在白描中加进了感觉中的色彩、感受中的意象描写,从而使他的白描为基础的文学作品里,依然充斥着可见可观的感觉、动感这类描写。这让他与其他作家的风格拉开了距离。

可以说,莫言把中国的传统描写手法,在一个畸形的道路上添枝加叶,叠床架屋,达到了一个无以复加、望洋兴叹的高度。

在莫言的写作手法之前,各路作家都相形见绌,不堪一击。

《透明的红萝卜》不是莫言的最好的作品,这个小说的语言,毕竟是他首开先河的作品,还显得有一些拖泥带水,柔弱有余,刚性不足,直到《红高粱》的出现,莫言的语言才以它简洁的力道,所向披靡,刚劲十足。

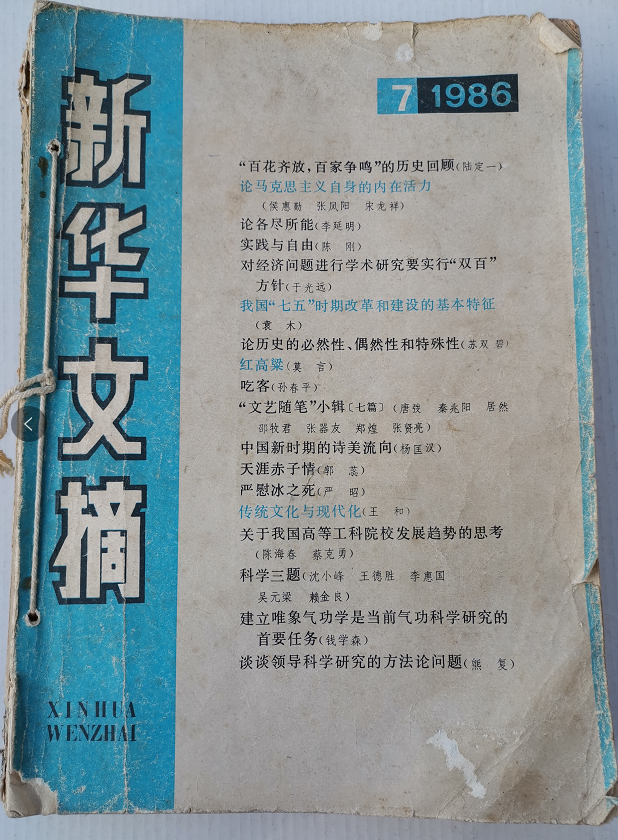

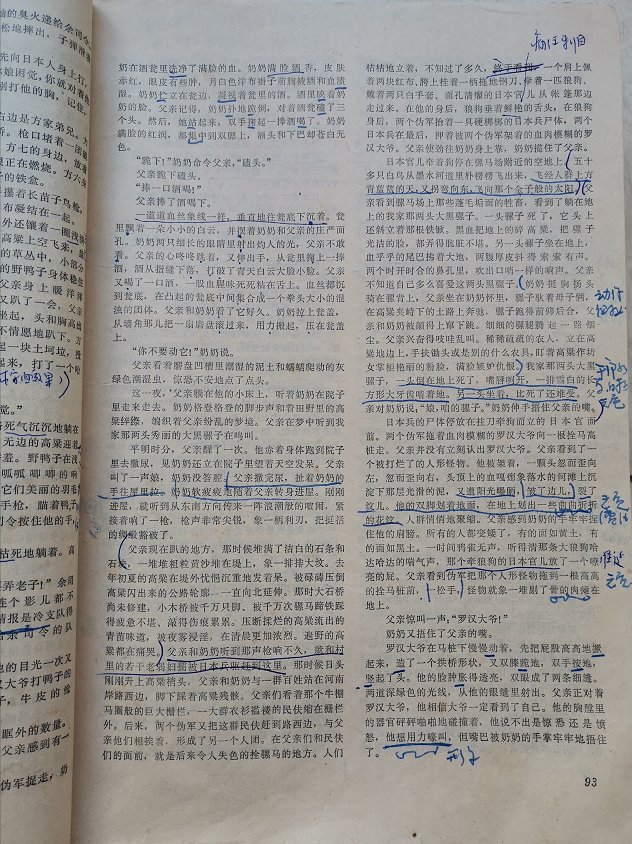

当时家里有一本《新华文摘》,里面转载了莫言的《红高粱》。开始时也没有在意,看那文字,像是通俗小说,等得细看时,彻底地被这个小说折服了。

现在在这本杂志上还可以看到当时努力想搞懂莫言为何在语言上技高一着的原因而留下的粗粗浅浅的笔迹。

一个月后的《新华文摘》里又转载了莫言的短篇小说《断手》,这个看起来没有多少技巧的小说,却在一个简短的时空里,用莫言基调为白描的语言风格,叙写了一个精练的故事冲突。

这篇小说再次让自己在它的文字上划划点点。

后来看到《青年文学》中登了一篇莫言的新作,我跑遍了全城,找遍了报刊零售店,买到了这本《青年文学》。

现在仍然可以看到在这本杂志上,留有自己的密密麻麻的评点。

刊登《红蝗》的那本《收获》杂志必须归还给学校图书馆啊,所以不得不拿出了一本练习册,把这本小说里那些绘声绘色、栩栩如生的文字给抄录下来,而且还在字里行间,夹杂了一些评注,其目的就是希望能够把莫言文字给人的强大的冲击力的原因发掘出来,供自己享用一下,也使自己的文字,能够具备耳目一新的新鲜感。

甚至是《文艺报》上刊登的莫言评论别人作品的一篇文章,也被我翻来覆去地读来读去,学习他的炼字造句的功力。

在我当时看来,即使是莫言的评论文字,也比那些靠评论吃饭的专家要高出多少个几何级当量。

有一年到上海去,在福州路旧书店里,看到旧书刊甩卖,看到《十月》杂志上载有莫言的长篇小说《天堂蒜苔之歌》,二话不说,用了一元二角,买了这本刊物。

以后只有书店里有莫言的新书出来,总是毫不犹豫地付钱买书。

在莫言的强大气场下,其他的作家根本不屑一顾。

在自己看来,过去也曾崇拜过的张承志的欧化句式,有一点过分的冗赘;梁晓声的语言,也失去了清亮,显得滞重乏味;像苏童这类跟着莫言风格后边走的作家,根本嗤之以鼻。

一直不明白,为什么莫言比其它作家要高出如此之大的落差。当时就迫切想找一本评析莫言来龙去脉的书,可是注定是找不到一本能够给自己释疑解惑的文本。

当时大概在上海的报纸上看了一则期刊广告,有一本《上海文论》杂志上刊发了一篇评述莫言风格的文章,立刻去信到编辑部,邮购这本刊物,等到这本刊物到手,再看看里面的评点莫言风格的评论,完全是空洞无物,毫无用处,根本不能揭开一丝一毫的莫言之谜。

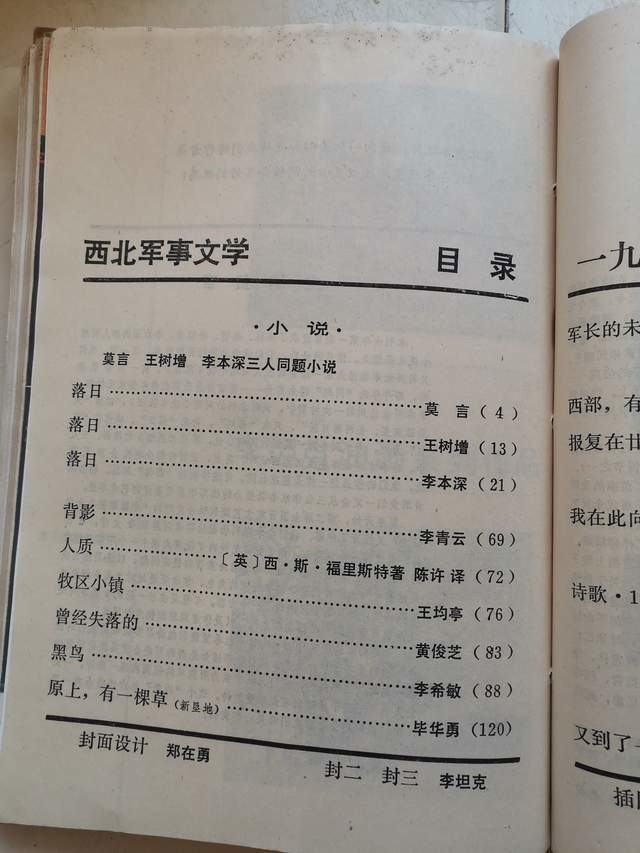

后来又看到报纸上的期刊广告,说《西北军事文学》里刊登有莫言的小说,立刻掏钱按地址寄款去邮购,很快收到了寄来的刊物,打开一看,仍是“莫言、王树增、李本深三人同题小说”,这三个人拉郎配在一起,实在很不般配,另外两个人根本不是与莫言有着同一样风格的人,把他们拼凑在一起,实在有一点哗众取宠的味道。

不过莫言的这一篇小说明显可以看成是敷衍了事之作,它名叫《落日》,查了一下,这篇小说收在浙江文艺出版的莫言作品集的《爱情故事》一书里。

莫言的风格堵塞了白描占主导的写作之路,只有绕开莫言的胜场,才能不被莫言俘获。

莫言的语言立足于动作与外表的描摹,心理描写也是通过动作性的动词与感知性的意象来完成,所以,莫言的语言里少见抽象的词汇,而是原始思维作用下的形象化的意象掌控了他的语言构成。

而实际上,莫言还把从具象抽象出来的语词,返根问祖,回到本来的意思中来,从而给我们熟悉了的抽象的词语带来一种原生态的新鲜感。

比如在《透明的红萝卜》中的第一句话:“秋天的一个早晨,潮气很重,杂草上,瓦片上都凝结着一层透明的露水。”

注意一下“凝结”这个词,一般情况下,我们都已经习惯用抽象过的这个词的意义,比如“鲜血凝结的友谊”、“凝结了心血”,这里的“凝结”是使用了它们的抽象出来的意义,而莫言的高明之处,是让已经进入到抽象范畴里的“凝结”返朴归真,重归了它的“原始意义”。

再看看《红高粱》中的一个语例:“倒伏断裂的高粱又被带棱槽的碌碡和不带棱槽的石滚子反复镇压。”

《红高粱》剧照

这里的“镇压”完全是这个词的先祖意义。莫言把今天作为抽象化的词汇重新打回原形,发挥“镇压”一词最早的意义作用。

为什么莫言会出现这样的对语词的打破常规的使用?为什么与我们习惯的使用方式不同?

这只能说与莫言没有经受过系统的学历教育有关。我们的教育,都是教给我们语词一种抽象过的意义,所以用词的习惯,在教育体系下是相通与共同的。

而莫言没有受过系统的教育,反而使他避开了这种同一化的抽象过的语词的干扰,保持了他的原始思维的具象思考方式。

这就是他的小说采用白描,然后在这个基础上渗入感觉与动感的叙事手法而给人产生一种写作新鲜感的原因。

在无人可以向你揭开莫言之谜的情况下,笔者后来写了一篇文章,刊发在《作家报》上。

这个时期的莫言还没有获得诺贝尔文学奖,在国内也只是在圈子里如雷贯耳,社会上的反响与今天的炙手可热完全不可同日而语。

现在研究莫言的各类著作可谓是汗牛充栋,成为当代文学中车马喧嚣的显学。笔者只能说曾经是一名莫言的粉丝,而在莫言如日中天的情况下,自称莫言的粉丝也有着蹭热度之嫌。笔者宁愿回归冷静,把自己归类于一个曾经喜欢莫言的读者。

作为一个热爱写作与阅读的笔者这类人来说,更期望是在了解莫言的真相之后,远离他的风格,寻找另一个适合于自己的文学形式。

如果一味地被莫言的气场压制,那么,这样的文学只能是莫言的学舌者与克隆者,根本没有意义。

而这一类文学在当代中国文学的体系里还不是少数。那些模仿莫言的语言风格而不到位的作家,大有人在。虽然这些作家也能通过对莫言的学舌与效仿,能够获得国内文学大奖的青睐,但这些作家只能在莫言的阴影下彰显自己的存在,基本没有什么实际价值与意义。

不管怎么说,莫言有它的独立山头的特别之处,但是要获得自己写作的自由,就必须远离莫言的风格,找到莫言的弱项,另辟自己享用充分自由的圈地。