专访|徐文堪谈《学术集林》的编辑往事

2020-12-18

2020-12-18

今年是王元化先生诞辰100周年,纪念活动于岁末达至高潮:华东师范大学中文系主持召开“古典资源的再发现与现代重建:纪念王元化先生百岁诞辰”学术研讨会;《华东师范大学学报》组织高瑞泉、陈平原、胡晓明、李天纲、夏中义、许纪霖、傅杰等多位学者以笔谈形式纪念先生;上海教育出版社陆续推出“清园百年书系”——蓝云《王元化及其朋友》,吴琦幸《王元化传》,胡晓明、沈喜阳主编《论王元化》……

回顾王元化一生的问学成就,除了属于古代文艺理论范畴的《文心雕龙》研究外,最为学林重视的,是以《九十年代反思录》为代表的晚年探索。关于王元化本人的学术与思想贡献,已有数量可观的后辈学者论述阐扬,在国内人文社会科学界广为人知。

《九十年代反思录》,上海古籍出版社,2000年版

王元化在学者身份之外,曾身居政坛高位,交游广阔、追随者众,有意愿和能力以办刊物的形式推动中国文化发展。他曾主编过两份刊物,一为1980年代末的《新启蒙》,二为1990年代的《学术集林》。

《学术集林》肇始于1994年,到2000年结束时共出17卷,同时还推出了2辑共8种的“学术集林丛书”,包括后来影响较大的余英时《钱穆与中国文化》、《殷海光林毓生书信录》都在其中。与《新启蒙》的选文倾向相反,《学术集林》录用的稿子完全偏重于文史考据类的实证研究。

如果用中国传统学术中的“汉学”和“宋学”比附,《新启蒙》宛如“宋学”,《学术集林》仿佛“汉学”,前者注重义理,后者强调训诂。而今看来,前后如此迥异的办刊理念和选文类型,固然是外界刺激后的反应,但也记录下以王元化为代表的这代知识分子在中国80年代向90年代转轨时期的心路历程,即后人总结所谓“思想与学术之争”。

王元化在《学术集林》第一卷的编后记中写下一句名言:“多一些有思想的学术和有学术的思想。”这句话集中体现出他花费巨大心血创办《学术集林》的关切所在——希望“汉学”和“宋学”相互包容、学术与思想相互打通。就像陈平原教授指出的那样,进一步追究王元化的学术趣味“乃是兼及通人与专家、思辨与考据,以及乾嘉学风与魏晋玄言”。这当然也就提供了重审《学术集林》的意义和理由。

王元化主编《学术集林》第一卷

当年为编《学术集林》,王元化找到徐文堪、傅杰、钱文忠三位学术助理,这三位助理密切参与了《学术集林》的编辑工作。《学术集林》创办之时,傅杰正在跟随王元化攻读博士研究生,接触最多,此前曾发文(《王元化先生与》,载《南方周末》2009年5月14日)专门回忆此事,将王元化当年主持《学术集林》的前后经过较为完整地还原出来。徐文堪先生是三位助理中最年长者,他1943年生于上海,父亲是对我国文物、图书事业做出过巨大贡献的学者徐森玉。徐文堪自华东师范大学历史系毕业后,进入《汉语大词典》编纂处工作,由于傅杰、钱文忠的引荐,从第三卷起加入《学术集林》的助理队伍,并根据自己的学术兴趣,邀约录用了多篇有关西域史、中外交通史与历史语言学的论文,极大拓展了《学术集林》的国际视野。

下面的访谈主要是从徐文堪先生的角度回忆参与《学术集林》编辑的往事,包括相关学者和学术信息的介绍,这些说法可以与傅杰先生的回忆文章互为补充,以期增益后人对于这份1990年代空前绝后的学术刊物的认识与理解。

徐文堪先生

澎湃新闻:您当初是怎样参与到王元化先生主编的《学术集林》工作中来的?

徐文堪:这件事距离现在已经过去了20多年,可能有些事情记得不太准确,只好尽我所能略作回忆。

我参与到《学术集林》的编辑工作中来比较偶然。我跟王先生本来并不是很熟,之前只是稍微有一些接触。王先生从上海市委宣传部部长的位置上退下来之后,对学术文化一直很关心,后来就办了这个刊物。我并没有从一开始就参与进来,但我也从傅杰、钱文忠那里了解到这个事情,那个时候我在《汉语大词典》编纂处工作,因为限期要把书编出来,平时也很忙,不可能有时间精力做其他事情。到了1993年年底,《汉语大词典》的最后一卷出版了,等于是第一版12卷全部出齐后(现在我还在参与第二版的工作,第二版可能要到2030年才能出齐),我有了一些时间。《学术集林》要编第三卷时,我就承王先生、傅杰、钱文忠的好意,参与到《学术集林》的编辑工作中来,从第三卷开始一直参与到2000年的最后一卷。

《九十年代日记》,上海古籍出版社,2008年版

澎湃新闻:王先生在1994年11月5日的日记中记载:“叶笑雪偕徐文堪来。”

徐文堪:对。叶笑雪是浙江衢州人,原来1950年代就职于上海市文物保管委员会,算是我父亲(徐森玉)的下属,他那时候经常到我们家来借书,跟我就认识了。他的旧学基础还是比较好的,选注过《谢灵运诗选》(古典文学出版社,1957年),后来到中科院上海历史研究所,协助历史学家李亚农做些爬梳史料的工作,当时他本人还有校点《新唐书》《旧唐书》的打算。可是到了1957年,叶笑雪被划为“右派”,开除公职,好像就回老家去了,“文革”结束后获平反,他就帮着出版社做一些整理古籍的工作。因为王先生从1985年起担任上海市古籍整理出版规划小组组长,所以会跟叶笑雪有所接触。虽然叶笑雪当时就是一名普通的古籍整理者,也没有正式的工作和职称,但王先生对他还是很照顾的。的确那次谈话他也在场。手稿》,中华书局,2015年版。此书是叶笑雪的生前遗稿,既是对徐森玉先生一生业绩的追述,又是对学问鸿博、专心治学的叶笑雪先生的一份纪念" style="width:500px;" src="https://imagecloud.thepaper.cn/thepaper/image/103/849/174.jpg" />

《手稿》,中华书局,2015年版。此书是叶笑雪的生前遗稿,既是对徐森玉先生一生业绩的追述,又是对学问鸿博、专心治学的叶笑雪先生的一份纪念

澎湃新闻:对于王先生当时提倡的“多一些有思想的学术和有学术的思想”,您是如何理解的?

徐文堪:说实话,我当时没有什么深切的领会。我比较多考虑的还是出一份以文史哲为主的刊物,文章里除了比较技术性的考据之外,还要有一定的观点和看法,这种观点和看法不是讲空话,要以学术研究作为基础,当时就是这样理解的。

澎湃新闻:您作为主编助理,具体要承担哪些工作?

徐文堪:首先是收集稿子,当然这项工作王先生本人、傅杰、钱文忠他们做得更多一些。我在出版社工作,所以我会多做一些具体的编辑工作,比如稿子来了之后,要通读一遍,注意标点、错别字、引文出处、体例统一等等,就是编辑技术性的工作我做得比较多。

澎湃新闻:工作过程中,王先生给您留下了哪些印象?

徐文堪:主要有两个方面:一方面,王先生十分坚持自己的意见,不会轻易改变;但另一方面,王先生也会认真听取别人的不同意见,不会轻易否定。对我们这些帮助他工作的人,他也很关心和包容。我们做这份工作,没有什么报酬,但有时出版社会给王先生一些稿酬,他就会分一些给我们。我们那时候参与这份工作,纯粹是出于自愿。

那个年代出版学术书籍的环境不是很好,因为当时出版社出书都强调要赚钱,教辅类书籍大概就是那时开始流行起来的。如果不是像王先生这样有声望的人出来主持,以及上海远东出版社的支持,《学术集林》是不可能办起来的。

澎湃新闻:《学术集林》的约稿选题方向是如何确定的?一般要经过怎样的流程?

徐文堪:每一期不一定要有一个主题,如果王先生有要求,我们就会按照他的意思做,总体来讲还是比较自由的。流程大致是,稿子收集到差不多满一期了,我会先编辑处理一下,然后给王先生过目,根据王先生的意见改定,然后交给出版社。那时候,出版社有一位专门对接此事的责编叫吴国香,她是耿庸(曾被定为“胡风反革命集团骨干分子”,“文革”后当过全国政协委员)的夫人,一些具体的编辑事务我就跟吴国香联系。当时的联系方式主要是通过信件、电话,海外的作者就是通过传真。

澎湃新闻:您可以完全施展自己的学术兴趣吗?

徐文堪:就我自己来说,我感兴趣的学术领域可能比较冷门,比如西域、中外交通、语言学等等。我会在约来的稿子中选一些质量不错的篇目编入《学术集林》,对待这部分论文,王先生虽然没有大的兴趣,但他一般也会表示同意,不会拒绝。

澎湃新闻:当时刊登的文章大致可以分为几类?

徐文堪:根据王先生的安排,以及我们自己的认识,《学术集林》的稿件可以分成这么几大类:

第一类是前辈学者的未刊稿,包括影印的手迹插页;

第二类是大家约来的当代学者的论文,主要原则就是贯彻王先生所说的学术与思想之间的关系,包括纯粹从学术意义上理解的“独立之精神,自由之思想”;

第三类是读者的主动投稿,其中有专家,也有未成名的作者,主要是寄到我这里和王先生那里。我主要是根据文章内容本身来判断是否录用,不考虑作者的名气、身份地位等因素;

第四类是书评和会议纪要,主要提供一些学术信息,我自己也写过几篇,有些也有“补白”的性质;

第五类是少量的海外稿件,比如日本的兴膳宏因为自己做《文心雕龙》研究,所以跟王先生是直接认识的。有一篇荷兰学者高柏(Koos Kuiper)用英文写的《经由日本进入汉语的荷兰语借词和译词》,篇幅相当长,当时作者寄给我之后,由我翻译成中文,又经过作者校订后才刊登;还有一篇是英国著名伊朗学家西姆斯·威廉姆斯(N.Sims-Williams)、新疆师范大学的牛汝极合写的《扬州出土突厥语-汉语-叙利亚语合璧景教徒墓碑研究》,对1981年扬州出土用叙利亚文和汉文两种文字刻写的突厥语-叙利亚语-汉语三语合璧元代景教徒碑铭的文字、语言及相关文史问题进行了探讨;现在研究西域史很有名的荣新江教授当时登了一篇《柏林通讯》,他1996年6到8月在德国进行访问研究,对德国四次吐鲁番探险队所获汉文文书作了比较彻底的调查,详细了解了德国和欧洲各国中亚研究的现状,他当时就把这些最新的学术信息用写信的方式寄给我,然后我就把这些信件择要刊登了。

第六类就是一些学人的回忆文章,比如葛剑雄《与顾谭二先生》,“顾谭”就是顾颉刚和谭其骧先生,还有姜亮夫的《忆成都高师》等等。

澎湃新闻:《学术集林》最后一卷的末尾为什么会登出一篇《悼念本文丛编委史华慈教授》?

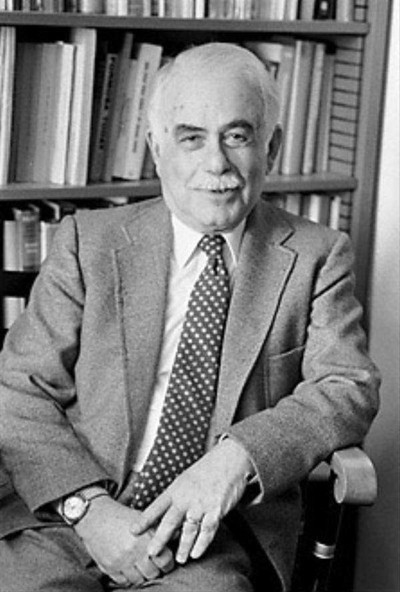

徐文堪:这也是王先生的意思。《学术集林》当时请了一些海内外的知名学者担任编委,比如任继愈、朱维铮、余英时、李慎之、李学勤、杜维明等等,其中也包括史华慈。所以当1999年底听闻史华慈去世后,我们就在第十七卷最后登了那篇短文以示悼念。实际上,我们编刊物的时候跟史华慈教授没什么联系,也没发表过他的文章。史华慈是美国哈佛大学著名的汉学家,费正清的学生,他的博士论文是《中国的共产主义与毛泽东的崛起》,此外还有很有名的一本书《追求富强:严复与西方》。在中国介绍史华慈著作和思想的主要是林同济、林同奇,他们兄弟俩都在美国留学,兄长林同济是抗战时“战国策派”的成员之一,林同奇出国前曾长期在解放军外国语学院教英语,他写过一本书叫《人文寻求录:当代中美著名学者思想辨析》(新星出版社,2006年)。

史华慈(Benjamin I.Schwartz,1916-1999),美国著名历史学家和政治学家、中国问题研究专家

澎湃新闻:您经手过的觉得最有分量的稿子是哪一篇?

徐文堪:《闻宥遗札》,就是闻宥先生给他的学生张永言的通信。这批信札是张永言先生主动提供给我的,篇幅比较大,于是分在两期(第五卷、第六卷)刊登,信中谈的都是语言学的学术问题。

闻宥先生是江苏娄县(今属上海市松江区)泗泾镇人,1901年生,1985年去世,他年轻的时候在上海震旦大学学习法文,写过“鸳鸯蝴蝶派”的小说,后来就做语言研究。闻宥先生曾在四川成都的华西协合大学等全国多所高校工作过,最后调入中央民族学院工作,他特别注意研究少数民族的语言。

现在大家都知道,李方桂先生被认为是“非汉语语言学之父”,其实闻宥也很有贡献。闻宥先生1930年代就在《燕京学报》上发表《论字喃之组织及其与汉字之关涉》,另外他也是中国最早研究川西羌语的学者之一。陈寅恪先生对闻宥也很重视,有两句评价在学界流传,那就是“君化无用为有用,我以小巫见大巫”。虽然没有国外留学经历,但闻宥对国外的研究状况非常了解,所以他还是法国远东博古学院通讯院士、联邦德国德意志东方学会会员。除了少数民族语言研究外,他也研究四川的汉画像石、铜鼓,都有相关著作。

1940年,华西协合大学成立中国文化研究所,闻宥任所长,随后创办《中国文化研究所集刊》,共出9卷

还有一点值得一提,闻宥在中央民族学院跟冰心是邻居,他虽然后来也被打成“右派”,但没有受到太大冲击,原因是在中国与印度进行边界谈判时候,他提供了很多重要的历史资料,这个事情是周恩来总理都知道的。

闻宥先生的很多论文都发表在解放前华西协合大学的《中国文化研究所集刊》上,中英文都有,当时因为抗日战争时期,印刷用的纸张非常差,所以如今辨认字迹有一定的困难。1985年在闻宥先生去世之前,中央民族学院用内部发行的方式帮他印了一本论文小册子,其他论文可惜到现在也没有系统整理。

(注:关于张永言教授和闻宥先生的生平与学术,徐文堪先生写有《无尽的思念——敬悼张永言教授并怀闻宥先生》,可供参阅。)

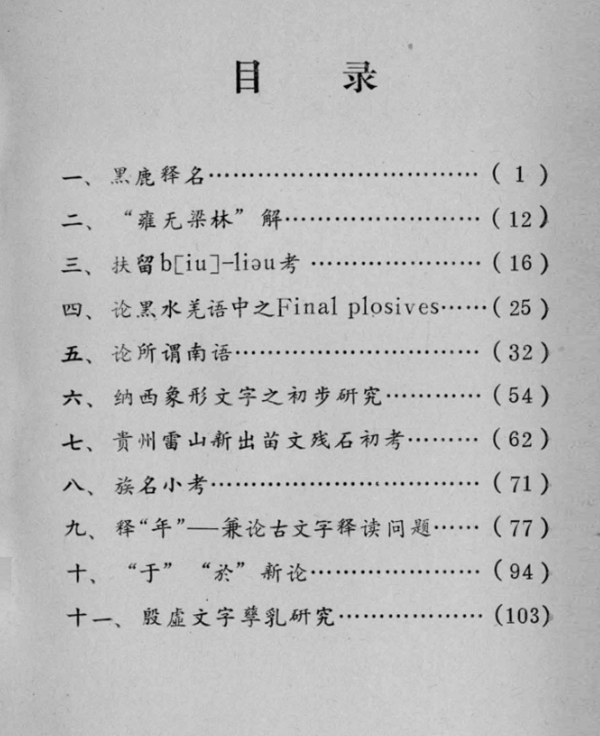

1985年中央民族学院科研处编《闻宥论文集》目录

澎湃新闻:在这批信札中,您有没有印象深刻的见解?

徐文堪:比如闻宥对外国学者的批评。法国有一位挺有名的语言学者叫奥德里库尔(Haudricourt),他研究越南语的系属问题,国外认为是他解决了越南语的声调来源问题。我记得闻宥在信中说这位法国学者的“汉语根柢太差”,后来这位学者到中国拜会闻宥,闻宥又说他英语不行,几乎没有听懂他说的话,学术论证也有不严谨的地方。由此可见,闻宥到了晚年,还是本着实事求是的学术态度,并没有因为外界评价高而改变自己的看法。

澎湃新闻:《学术集林》第四卷刊登了一篇您父亲徐森玉先生手录的《唯识浅说》,这是怎样的因缘?

徐文堪:我父亲早年对佛学唯识论有兴趣,那时我在家里有一次偶然看到我父亲手写的一篇关于法相唯识的稿子,我就拿给王先生看了,王先生看过之后,就说你可以登一下嘛。这篇《唯识浅说》未必是我父亲写的,但笔迹是我父亲的,可能是他抄的或者过录的,也没有具体考证,所以就署名“作者未详”。

佛学唯识论是上世纪二三十年代的中国知识分子比较关注的学问之一,当时在南方主要是靠杨文会、欧阳渐传承下来,北方就是韩清净,他们都是居士,不是僧人。韩清净算是我父亲的佛学老师,他们曾在1921年发起组织“法相研究会”,1927年又在北京创立了“三时学会”,成为华北法相唯识学的研究中心。这个学会到解放后就是赵朴初、巨赞法师主要负责的,一直延续到“文革”前夕。

徐森玉(1881-1971),著名文物学家、文献学家

澎湃新闻:《学术集林》第十三卷刊登了李光谟整理的《李济先生学行记略》,还附有一张人物合影。

徐文堪:李光谟是李济先生的儿子,李济先生到台湾去了,李光谟留在大陆,主要从事翻译工作,这张照片他认为很有纪念意义,应该引起重视,就寄给了我们。我们收到后也把它刊登了,就是把这张照片印在书页上并作说明。事后李光谟好像有些不高兴,觉得李济和赵元任两先生在国内外学界有崇高声誉,我们应该对遗照进行特殊处理。当然这不是什么大不了的事情,我们也向他解释。顺便提一下,后来李光谟整理《李济文集》,由上海人民出版社出版,得到了王元化先生的支持。

赵元任、杨步伟(左侧)和李济、陈启华夫妇合影,是《学术集林》17卷中唯一刊登过的人物照片

澎湃新闻:您还记得哪几篇算是自由来稿吗?

徐文堪:例如《羊城晚报》编辑胡文辉的文章。此外还有吴修艺《写作经过及有关尺牍系年考》,印象中也是读者自由来稿,我到现在都不太清楚这位作者的情况。还有比如谭彦《读庄小札》,很短的一篇文章,我也不知道作者的情况,可能都是自由来稿。

澎湃新闻:办刊过程中有没有遇到过困难或不愉快的事情?

徐文堪:《学术集林》能够办那么长时间,当然得益于王先生的努力和坚持,我们几位助理也通力合作,应该说总体上比较愉快,但偶然也有一些曲折。比如有名的宋史专家邓广铭先生曾经给过我们一篇文章《再论非苏洵所作——兼答王水照教授》,我们毫无疑问会采用刊登,但当时邓先生的身体已经不太好了,他很着急把这篇文章发出来。问题是出版社出书也有一个周期,不可能说出就出,后来他的女儿邓小南教授、包括荣新江先生也打电话来催我(完全是商量的口气),还找到王先生,王先生也来问怎么回事,当时确实也很无奈。类似这样的事情还有一些,只不过邓先生这件事我的印象比较深。

澎湃新闻:2000年,出版社表示无法再继续支持《学术集林》的出版后,手里那些未及刊发的稿子是如何处理的?

徐文堪:王先生跟香港城市大学的郑培凯教授联系,他当时在主编《九州学林》,于是我就把剩下数量不多的稿子转手给了《九州学林》,他们用了一些,但没有全采用。

澎湃新闻:回首《学术集林》的编辑工作,有没有什么遗憾?

徐文堪:现在学术刊物的总体水平比(上世纪)八九十年代更高,了解的信息更多。我们那时编刊物,只能尽力而为,跟世界一流的学术刊物相比,当然还有距离。

我们现在做研究,要有综合的视野和方法,要把人文科学、自然科学的问题结合在一起,这样才能真正推进研究工作。我们现在经常讲,要有学术话语权、增加影响力,不能讲空话,要有实在的东西,办刊物也要与时俱进。