孙国忠|贝多芬与音乐中的伟大性

贝多芬

2020年适逢多位文化名人的重要纪念,其中贝多芬(1770-1827)诞辰两百五十周年的纪念无疑最受关注,影响最大。在这个世界上,只要是受过基本文化教育的人几乎没有不知道贝多芬大名的。在很多音乐爱好者心目中,贝多芬甚至就是西方艺术音乐(art music)的代名词。无数人仰视着(画像里)这位神态凝重、气宇轩昂的音乐大师,对贝多芬的崇敬之情已从他的音乐上升到人格和精神。还有不少人或许从来就没有听过贝多芬的音乐,但他们同样对贝多芬顶礼膜拜,因为贝多芬的“故事”让他们在品尝“与命运搏斗”之意味的同时,体悟到一种由音乐承载的精神力量,渗透其中的是艺术的升华和人性的光耀。

贝多芬确实有他独具的音乐影响力和人格魅力,他的个性、理想、创作、精神感动或激励过无数的贝多芬崇拜者。若要追寻“贝多芬崇拜”的出处,自然要提到“浪漫一代”缔造的“贝多芬神话”(Beethoven myth)。贝多芬的同代人、作家与作曲家E.T.A.霍夫曼(Ernst Theodor Amadeus Hoffman,1776-1822)可谓“贝多芬神话”的首席推手,他对贝多芬及其音乐的认知以及他诗化风格的评论写作,对十九世纪的作曲家和众多音乐作者(writer on music)产生了很大影响。霍夫曼对贝多芬的敬仰之情与极尽赞美之意的诗意畅想,在他专论贝多芬器乐曲创作的文章中表露无遗。继霍夫曼之后,舒曼、瓦格纳等人为贝多芬献上的赞词同样展现了一个时代祈盼“艺术救世主”的真诚与渴望。舒曼在他作于1830年的《贝多芬纪念碑》一文中对贝多芬所表达的无比敬仰,堪称浪漫派作曲家之“贝多芬崇拜”的典型体现:“贝多芬的每一页创作,都以伟大的思想启导了我们国家,他是我们民族的骄傲——难道我们全国人民不应当为他兴建比希勒(著名的指挥家和作曲家)的宏伟一千倍的纪念碑吗?”

E.T.A.霍夫曼

作为一个平民音乐家,贝多芬自己从未迈入“神殿”,赋予他“乐圣”称号并使之产生神圣光芒的是受他深刻影响的“浪漫一代”。为什么十九世纪上半叶的这批艺术俊杰对贝多芬其人其乐如此崇拜、这般仰望?为什么我们当代人依然视贝多芬为艺术音乐的“首席代表”并深深感佩他的音乐和人格魅力?这样的问题可以从不同的角度来回答,但所有答案似乎都可以关联到一个史蕴深厚、意涵丰沛的“核心题旨”:贝多芬强劲的艺术创造力与音乐中的“伟大性”对西方音乐历史进程所产生的不可替代的巨大推动力和深远影响。

有必要先了解一下作曲家的身份建构与演变及其“音乐史意义”。作为一种艺术行当的身份标识,“作曲家”(composer)的称谓来自这一群体所实际从事的“手艺”:作曲(composition)。西方音乐的历程告诉我们,将以音乐创作为职业的个人视为作曲家是十四世纪后期才开始的,法国人马肖(Guillaume de Machaut,1300-1377)是我们目前所知的生平、创作及手稿文献最为清楚的第一位作曲家(他也是当时最重要的法国诗人)。从十五世纪初音乐领域的“文艺复兴”开始一直到十八世纪末以海顿为代表的古典主义音乐发展盛期,作曲家的社会地位一直都不高,他们不是依附于宫廷,便是在教堂中任职。那个时代的作曲家只是作为音乐手艺人在欧洲根深蒂固的赞助人体制(patronage system)中求生存。贝多芬之前的作曲家们已经习惯在这种赞助制度下生活,因为他们依靠宫廷或教会的赞助而获得生活之必需的保证。当然,作为回报,他们得按照赞助人的意愿和要求来写音乐。毫无疑问,在这样的主仆关系中,作为赞助人的国王、主教和各种名号的贵族以其“主人”的地位在很大程度上控制着作曲家的创作。然而,从西方音乐的发展来看,直到十八世纪后期,音乐的主要功能依然是服务教会的宗教仪式和贵族阶层的娱乐生活。因此,那个时代的作曲家显然并不那么在意这种受人支配的生活,作曲与奏乐正是他们作为音乐手艺人维持生计必须付出的艺术劳作和履行赞助制度契约的职责。

J.S.巴赫一生都没有离开过德国,相继在德国境内的多个宫廷和教堂供职,他在三十八岁时(1723年)有幸得到很有影响的莱比锡圣托马斯教堂唱诗班乐长的职位后,勤勤恳恳地在那里干了二十七年,直到去世。海顿的音乐人生则与著名的埃斯特哈齐宫廷紧密关联,作为宫廷乐长的他为尼科劳斯亲王服务了近三十年(1761-1790)。海顿以宫廷作曲家的身份生活和创作,其内心的满足感和艺术成就感是不言而喻的,因为那位开明并对音乐有着浓厚兴趣的主人给予他较大的创作空间和艺术支持。正是在埃斯特哈齐宫廷任职期间,海顿创作了许多优秀的作品并声名远扬。莫扎特就没有这么幸运了,可以说他的一生都在赞助体制中挣扎。他既想在宫廷和贵族的“保护”下生活与创作,但又不满权贵的无情和支配。随着年岁的增长和思想的不断成熟,莫扎特内心对自由的渴望变得愈来愈强烈,他与萨尔茨堡大主教科洛雷多伯爵的最终决裂是西方音乐史上具有特殊意义的“历史事件”,它不仅终结了莫扎特对赞助体制的期望,而且正式拉开了作为音乐手艺人的“工匠作曲家”向“自由作曲家”迈进的序幕。然而,莫扎特的“自由之路”并不平坦,因为他过早地跳入尚未成熟的自由竞争的艺术旋流中。当音乐作品的委约机制尚未完善,作品版权没有形成真正的保护,公众音乐会表演样态尚处于初级阶段,市民阶层的听众远不够壮大之时,莫扎特脱离固有赞助体制后的勇闯天下可谓人生的冒险。无论莫扎特如何才华横溢,他个人的天赋与能量依然无法抵挡欧洲社会政治-经济变革时期的浪潮冲击。莫扎特的“冒险经历”的确有些悲催,但他这种勇于“牺牲”的大胆尝试对后辈作曲家来讲是启示和激励。

贝多芬在作曲家身份认知上的觉醒和对艺术自由的强烈诉求,显然是基于莫扎特“自由之路”的进一步求索。正是贝多芬更为自觉的独立意识和更具胆略的创作实践,真正开始了革命年代独立作曲家展示思想和充满情怀的自由创作。作为西方音乐史上第一位真正意识到必须在人格与经济上取得完全独立的作曲家,贝多芬在其艺术生涯开始的时候就已经充分认识到固有赞助体制的弊端,并主动地改变赞助人对其赞助的方式。具体来讲,贝多芬依然接受贵族的赞助,但他绝不允许赞助人干涉他的音乐创作,他完全按照自己的创作意图和作品构想来作曲,对赞助人的回报只是体现在作品完成后才加上的给赞助人的“题献”。除了接受这种具有时代特征的新型赞助(更显被赞助人的尊严),贝多芬的自我独立还得益于逐渐成熟的音乐作品版权机制和越来越兴旺的公众音乐会演出。换言之,此时的贝多芬已经能够靠他的音乐智识和创作技艺赢得一个独立作曲家应有的尊严和较为稳定的生活。

虽然贝多芬与海顿、莫扎特同属维也纳古典乐派,但实际上他与两位老师辈的同行分属两代人,这不仅是年岁上的差异,更重要的是伴随时代精神演变和作曲家身份体认而形成的思想与创作诉求的不同,1789年爆发的法国大革命则成为区分这两代人不同艺术路向的分界线。法国大革命爆发的两年后(1791年)莫扎特就离开了人世;尽管海顿在1790年代依然还有新作问世,并一直活到十九世纪初,但毕竟已进入了晚年,思想与创作早已定型。维也纳古典乐派三杰中只有贝多芬是真正接受法国大革命的洗礼而成长起来的。可想而知,这场在人类历史上留下深刻烙印的革命运动和时代的澎湃激情对正处于世界观形成之时的青年贝多芬的思想撞击是何等强烈。当适合时代氛围的精神向往和发自内心的理想追求可以在独立作曲家的身份认同及有尊严的地位中得到支撑时,贝多芬意识中的“艺术之自由”便成为引导其艺术探索和“音乐言说”的准绳。

在贝多芬留下的文字中可以发现,“艺术”“艺术家”和“艺术性”是频繁出现的语词,他内心相当清楚:艺术可以展示哲理,音乐应该表达思想。与海顿与莫扎特相比,贝多芬具有更强烈的作为一个知识分子的“主体意识”,渗透其内的是一种前所未有的强烈诉求——用音乐的“话语”来表达思想,用艺术的力量来推动社会。当一个以审美彰显思想、以艺术理念传递精神向往的时代到来之时,艺术家尤其是作曲家显然已经成为最受关注的“时代之声”的传送者,音乐艺术以其独有的“绝对语言”和别具深意的抽象品格仿佛积聚了整个时代的精神蕴涵与伦理价值。贝多芬领悟革命年代的社会脉动,深谙书写符合时代潮流和精神气象的音乐作品必须具备“伟大性”的艺术底蕴。

音乐中的“伟大性”是一个意涵丰厚的学术话题,音乐学先贤阿尔弗雷德·爱因斯坦(Alfred Einstein,1880-1952)曾以这个题目写了一部专著,专门探讨相关的问题,当代音乐学界也有学者对此进行过专题论述。无论是广义的“艺术”还是音乐本身,“伟大性”(greatness)的探究最终都会聚焦于艺术价值的认知和“经典”(canon)建构的审视。关于音乐中的“伟大性”的思考和讨论可以追溯到文艺复兴音乐的诸位大师甚至更早的马肖的创作,但最显典型意义和最具艺术说服力的无疑是贝多芬的创作,因为身处音乐时代交汇处(“古典”至“浪漫”)的贝多芬无论在音乐中的“伟大性”体现还是在被后人建构的“经典”象征中,都以不可替代的“范本”地位而成为这一现象考察的聚焦点。

《音乐中的伟大性》,[美]阿尔弗雷德·爱因斯坦著,张雪梁译,杨燕迪、孙红杰校,华东师范大学出版社2013年5月出版

究竟什么是音乐中的“伟大性”?爱因斯坦在他的专著中对此归纳与阐述了五种“要素”,它们分别是“高产”“天才”“博大”“完美”与“内心世界的丰富”。从字面意义与概念内涵上看,贝多芬的音乐完全符合爱因斯坦对音乐中的“伟大性”的定义与释义。其实,从某种意义上讲,爱因斯坦提到的第五种要素“内心世界的丰富”更加具有深意,更令人回味:“伟大性意味着构建一个内心世界,并且将这个内心世界与人类的实体世界进行交流。这两者一起,相互依存,不可分开。如果最强烈的情感和最生动的想象没有显现出来,那它们对人类毫无价值。如果最伟大的创造性才能不能提供可以形成一个宇宙的创造力量,那它就一钱不值。”此话听来有些夸张,却道出了“伟大性”承载人文价值的艺术真谛:呈现在公众面前的“伟大艺术家”(包括“伟大作曲家”),他的独立姿态、智性展示、人格魅力与艺术创作中所体现的情感意态和生命气象应该与时代精神、社会脉动组接在一起,形成基于现实又超越时空的心灵震撼和感情激荡。进而言之,如果作曲家对“伟大性”之真谛一旦有了彻悟,他对自己作为独立知识分子和“音乐思想家”的体认就会激发他参与公共领域人文关怀的热情。当然,这样的独立姿态、思想意识和人文精神的“介入”必须用他独具个性的艺术审思和“音乐话语”来表达,而基于感性沉淀与智性建构的音乐创造力则成为展现“音乐精神”之光耀的能量和“力道”。贝多芬的创作让我们看到了何谓音乐中的“伟大性”的典型体现和超越时空的艺术意义。

贝多芬是一位跨时代的伟大作曲家,“集古典之大成,开浪漫之先河”,对贝多芬的这一评价已是老生常谈,但其中的含义的确值得一再体悟。贝多芬能够将海顿和莫扎特所奠定的“古典风格”(the Classical Style)推向高峰并开创具有“浪漫”特质的音乐风尚,自然与时代氛围、艺术流变和他个人的心路历程及作曲实践密切关联。但更为重要的是,贝多芬以其强劲的音乐创造力极有个性地展示了“古典风格”的创造性转化并引领了十九世纪浪漫主义音乐的精神蕲向。

贝多芬三十岁时跨入了十九世纪,新时代扑面而来的新观念、新思潮和新追求使得这位志存高远的作曲家深感艺术求变和音乐创意的重要性与必要性。此时的贝多芬已经进入他的中期创作,亦称“英雄主义年代”。颇有深意的是,这时期的“英雄主义”情怀正契合了作曲家丰富的内心世界与外部“实体世界”之交流产生的心灵共鸣。贝多芬因耳疾导致的精神危机让他的人生观经历了极为强烈的心灵震荡,外部世界由法国大革命催生的英雄主义精神和拯救意识的革命向往则进一步激发了他艺术救赎的信念。

像海顿一样,贝多芬本质上是一位器乐作曲家。除了唯一的一部歌剧《费岱里奥》、独唱类的艺术歌曲和包括两首弥撒曲在内的一些合唱曲,贝多芬的音乐创作主要集中在古典时期最为典型的四种器乐曲体裁:交响曲、协奏曲、奏鸣曲与以弦乐四重奏为代表的室内乐形态的重奏曲。应该指出的是,这几种器乐曲体裁和样式没有一种是贝多芬首创的。换言之,在海顿和莫扎特手里,交响曲、协奏曲、奏鸣曲与弦乐四重奏已经形成了各自的“体裁规范”并已达到相当高的艺术水准,其中不乏留芳百世的经典之作。贝多芬的音乐贡献和艺术推进在于:他以思想的深度和艺术的强度进一步深化了这些器乐曲体裁的音乐表现力,他以更具主体意识的艺术构想和富于表现意图的音乐话语在扩张这些器乐曲体裁之“疆界”的同时,极有张力地强化了音乐作品的思想性和艺术表现的“厚重感”。这在他的交响曲创作中展现得尤为明显。

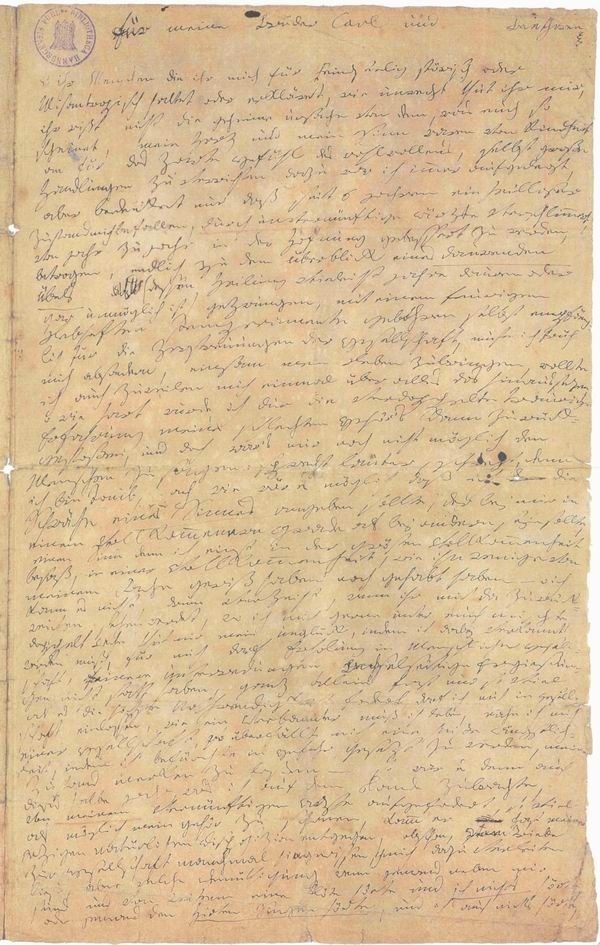

贝多芬总共写了九部交响曲,数量上要比两位前辈少得多,但他这九部交响曲的“容量”远远胜过先前任何人的交响曲作品,这种“容量”的扩充既指作品的篇幅和艺术体量,更意味着音乐蕴涵的厚重与深刻。从《降E大调第三交响曲》中,我们就可以明显地感受到贝多芬巨大的创造力和音乐话语中的“思想”表达和“精神”展示,而这样的“思想”与“精神”显然与作曲家的内心世界和他的时代感怀紧紧联系在一起。创作这部交响曲之前,贝多芬刚刚度过了他人生中的生死危机。从1802年10月6日所写的著名的“海利根施塔特遗嘱”(The Heiligenstadt Testament),可以知晓贝多芬“人生戏剧”中最令人震撼的独白:“我已濒临自杀的边缘。是艺术,就是艺术留住了我。啊!在我尚未把我感到的使命全部完成之前,我觉得不能离开这个世界。”正是带着这种神圣的艺术使命感,贝多芬用音乐完成了他的精神救赎。贝多芬的这部交响曲创作的确与拿破仑有一定的关联,因为拿破仑向旧世界开战的英雄壮举让这位向往民主社会理想和崇尚独立精神的自由作曲家产生强烈的心灵共鸣。但是,贝多芬内心的“英雄情结”绝非仅仅对应拿破仑或其他某位伟人的英雄事迹,这也是他后来得知拿破仑称帝后会愤怒地即刻撕去写有“拿破仑·波拿巴”字样标题页的原因。《降E大调第三交响曲》于1806年正式出版时,作品标题页上出现的已是别具蕴意的题献:“为隆重纪念一位伟人而作的英雄交响曲。”毋庸置疑,此处的“英雄”实际上具有抽象的意涵。这种由艺术升华所传递的“英雄”理念和彰显革命情怀的交响“叙事”,贴切地反映了贝多芬对法国大革命的思想认同和对悲壮人生的深刻体悟,它以具备哲思底蕴的音乐深意展现了一位处于变革时代的作曲家的思想境界和创作追求。作为西方音乐史上的一部里程碑作品,《“英雄”交响曲》对交响曲体裁和对贝多芬个人创作发展的最重要意义在于它的人文蕴涵和史诗性品格。正是这部波澜壮阔、气贯长虹的交响史诗开辟了纯器乐形式宏大叙事的创作新路,作曲家的个人抒怀开始呈现大格局的音乐思维和交响理路,渗透其中的是对音乐“伟大性”的探寻、表达和致敬。对此时的贝多芬来讲,这种音乐“伟大性”的品质及意涵就是大开大合的“英雄礼赞”。

“海利根施塔特遗嘱”(复制品)

《英雄交响曲》依然是古典交响曲传统的四乐章构架,但每个乐章的长度、体量、张力都大大超越了以往的任何一部交响曲。第一乐章展开部和尾声的强力扩张堪称交响—奏鸣思维的革命性跨越,只有这种超越时代的音乐扩张和前辈作曲家完全不敢想象的交响宏阔才能尽情展示作曲家激情澎湃的斗志和昂扬奋进的精神。第二乐章慢板所用的“葬礼进行曲”在交响套曲中是首次出现,这种有着特殊意涵的音乐体裁在贝多芬创作风格的转变过程中具有重要意义(他先前创作的两首钢琴曲中已出现过“葬礼进行曲”),反映了他对交响曲慢板乐章之“厚度”与“深度”的独特理解,传统慢板音乐的抒情表达在此变成了融入英雄情怀的悲壮意绪。值得一提的是,贝多芬这个极为独特并富于深刻蕴意的“葬礼进行曲”乐章给予浪漫派作曲家同一体裁的写作诸多启示。

第三乐章的谐谑曲(Scherzo)同样具有充满创意的艺术表现力。尽管贝多芬在《D大调第二交响曲》中已经用了谐谑曲,但这一原本在“舞曲乐章”(通常为小步舞曲)位置上出现的音乐样态此时才真正完成了艺术形式、音乐面貌和交响化表现力的转型,谐谑曲特有的机智、戏谑与健朗挺拔的品格及其交响能量得到了充分展示与释放。尤其是当这首谐谑曲紧接在庄严、肃穆的“葬礼进行曲”之后出现,其巨大的音乐反差所形成的强劲动感给听者带来的是激扬人生的再体验。必须指出:贝多芬将先前交响套曲中的小步舞曲替换为谐谑曲,这是交响曲体裁建构的一次划时代的变革,谐谑曲的丰富样态和交响能量彻底盖过了小步舞曲的轻松雅致,使通常位于第二乐章的所谓“舞曲乐章”具备了多种音乐意涵表达的可能性。这一中间乐章“艺术分量”的加重,使得交响套曲体裁的整体样貌显得更有质感、更显厚度。《英雄交响曲》终乐章的长度、体量与能量与第一乐章形成很好的呼应,极有深意的是这一乐章运用的变奏曲主题来自贝多芬先前创作的舞剧《普罗米修斯》的音乐,这一用意明显的“主题借用”再次提示这部交响曲的每一位聆听者:根植于贝多芬内心深处的普罗米修斯英雄形象乃是建构作曲家理想境界的创作原动力;它以更高级的“神话原型”的精神导向超越了“现实英雄”的具体描绘,这样的“英雄礼赞”实际上已经深度沉淀着音乐创作者个人的精神向往和生命感怀。变奏曲的体裁结构和体现作曲思维的变奏技法本是最古老的音乐形态之一,而经过贝多芬之手的这一交响化呈现使得这一特殊的表现手段在展现勃勃生机的同时,首次承载了如此厚重的人文意涵和展露作曲家内心世界的主体意识。

纵观整部作品,《英雄交响曲》的音乐创意不仅在于每个乐章的大胆探索与独辟蹊径的艺术表达,更体现在全曲构成的整体逻辑关联、音乐叙事策略与戏剧性的“交响张力”。“斗争-死亡-再生-升华”,这部伟大交响曲的宏大叙事在个性化、形象性展示贝多芬英雄主义理想和人文情怀的同时,也宣告了交响曲这一西方艺术音乐传统中最具代表性的大型器乐曲体裁的创作真正进入了一个新时代。这部激情澎湃的《英雄交响曲》奠定了贝多芬“英雄主义年代”的创作“基调”,音乐中那种叱咤风云的“英雄性”和“崇高感”从此开始展示洋溢个性魅力的精神光彩。

当我们将目光转向贝多芬的晚期创作(1812-1827)时,一种与他中期创作有着很大不同的音乐景象展现在我们面前。“英雄主义年代”那种激情豪放、个性张扬、气场宏大的音乐叙事被个人化、私密性的哲思冥想所替代,音乐创作变成了真正的“私人写作”。人们熟悉的辉煌音响、明畅律动和亮丽色彩已经让位于更为复杂化的“音响修辞”和趋于内省的音乐景致。坦率而言,有许多热爱贝多芬中期作品的人并不理解也不喜欢贝多芬的晚期作品,例如他最后的五首钢琴奏鸣曲(作品101、106、109、110、111),最后六首弦乐四重奏(作品127、130、131、132、133、135),《迪亚贝利变奏曲》(作品120)和《庄严弥撒》(作品123),因为这些作品的音响呈现与音乐逻辑建构已经超出了大多数古典音乐爱好者听赏的舒适区。

毫无疑问,与中期作品相比,贝多芬的晚期创作显然具有更深层的智性展示和别样的诗意抒怀。令人感叹的是,这种不同于中期音乐中“英雄性”与“崇高感”的音乐话语实际上呈现的是不同路向的创造力,力道依然强劲,蕴意更加深邃,它让我们了解到音乐中“伟大性”展示的另一种表现样态。当代著名作家昆德拉在他的《帷幕》一书中对贝多芬晚期音乐的这一特质有过精彩评论:

在最后十年中,贝多芬对维也纳,对那里的贵族,以及那些尊重他却不再听他音乐的音乐家们,已经一无所求;而且他本人也不听他们的音乐,哪怕仅仅是因为他聋了;他已达到他艺术的巅峰;他的奏鸣曲和四重奏与其他任何作曲家的都不同;由于它们结构上的复杂性,它们都远离古典主义,同时又不因此而接近于年轻的浪漫主义作曲家们说来就来的泉涌才思;在音乐的演变中,他走上了一条没有人追随的路;没有弟子,没有从者,他那暮年自由的作品是一个奇迹,一座孤岛。

《帷幕》,[捷克]米兰·昆德拉著,董强译,上海译文出版社2011年1月出版

这样的“奇迹”和“孤岛”并不是凭空产生的,而是贝多芬晚年经历和心境所导致的艺术结果。贝多芬晚年面对着他人生中最大的精神危机,造成这一精神危机的原因主要有三个方面:外部世界的革命失败和保守势力的回归使其理想破灭;个人身体状况的完全失聪导致精神的极度压抑;与侄儿卡尔日趋紧张的关系让他倍感亲情丧失后的苦痛。陷于这样的悲辛、无助、郁闷,贝多芬晚年的心境肯定是凄凉落寞的。因此,此时贝多芬的内心世界不可能再有先前那种激扬人生的斗志与豪情,取而代之的必然是更为内省、沉毅的生命感怀和艺术体悟。贝多芬的晚期创作中虽然缺少了先前那种汪洋恣肆、振聋发聩的宏大叙事,但仍然充满着机锋隐现、力透纸背、直指人心的深意言说。这种再辟新路的音乐话语与艺术表达不仅让我们感受到贝多芬极为独特的音乐理路和心绪呈现,也让我们再思“晚期风格”音乐景致中“伟大性”的哲意诗情。

以《升C小调弦乐四重奏》为例,无论是乐思发展、织体安排还是乐章组合、结构布局,都让人感到格外新奇。七个乐章的整体构架完全打破了弦乐四重奏传统的乐章组合原则。当感觉到非常简短的第三乐章和第六乐章分别只是第四乐章和终乐章的“引子”时,我们实际上已经意识到这样的“另类布局”及其结构思维所展现出的创造性艺术能量。首乐章中的赋格写作同样别具效果,它不仅展示出作曲家晚期风格中极有特色的乐思建构和织体设计,而且让人体悟到音乐逻辑所显现的思想深透。细品这一舒缓律动中力量不断积聚而推向高潮的戏剧性过程,让人不得不叹服贝多芬晚期创作中“音乐结构力”呈现的艺术精湛,渗透其内的乃是创作者暮景孤寂中的心潮起伏。

不必讳言,贝多芬晚期作品中确实存在一些让他同时代人完全听不懂、也让当代人颇感费解的音乐表达。其实,这正是贝多芬“晚期风格”的艺术魅力。他那种不合时宜的“抗拒”、有意为之的“艰涩”与一意孤行的“深奥”,在深刻表现复杂心理状态的同时,潇洒自如地展现出其依然强劲的音乐创造力。显而易见,贝多芬晚年退出公众的视线并不表明他思想上的隐没和艺术上的退却。换个角度审视贝多芬的晚期创作及其风格特征的艺术意义,不难发现贝多芬晚期的“私人写作”实际上是一种更高境界的艺术探究,一种更大格局的人生意义求索。贝多芬在前所未有的宏阔场域弘扬音乐“伟大性”的人文价值,用博爱的艺术性灵触动民众的心灵震颤,其超越时代和地域的思想光芒激励人们对真、善、美的向往和追寻。

没有人会预料到贝多芬诞辰两百五十周年的“纪念年”会遭遇这场改变世界格局的全球大疫。但定下心来细想,在人类再遭苦痛与重受磨难的此时此刻,我们不是更需要贝多芬音乐带来的力量和抚慰吗?贝多芬音乐中的“伟大性”不只是音乐界的学术论说和爱乐圈的听乐谈资,它更应该是传递人文关怀、承载生命之力的艺术启示。“贝多芬神话”可以解构,但“贝多芬精神”将永世长存,因为这位伟大作曲家的艺术创造及其散发人文光华的音乐奉献给人类的是具有永恒价值的生命赞歌。