纪念菲利普·迪克:同时吃下红蓝药丸的人

2020-12-16

2020-12-16

就在近日,一款火遍全网的电子游戏让“赛博朋克”(Cyberpunk)一词再度吸引了众多的目光,许多媒体也都写作相关文章,对“赛博朋克”进行了一番词汇考古。作为一种描绘“高科技、低生活”未来世界图景的批判性风格,在赛博朋克诞生的过程中,科幻小说家威廉·吉布森的《神经漫游者》起到了至关重要的作用。

不过,如果你在搜索引擎中键入“赛博朋克”一词,可以找到一个名为“Cyberpunk Matrix”的科普网站。该网站的一篇文章中有这么一句话:“如果威廉·吉布森是赛博朋克之父,那么菲利普·迪克则是赛博朋克的祖父。”

1928年的今天,“赛博朋克的祖父”来到世间。12月16日,是菲利普·迪克的诞辰。

游戏《赛博朋克2077》

“赛博朋克的祖父”这个评价是否准确,自然待人评说,见仁见智。不过,迪克在科幻小说史上的崇高地位,应该少有人能够质疑。他一生写作了大量的作品,其中,长篇小说《高堡奇人》于1963年获得雨果奖最佳长篇小说,《流吧!我的眼泪》夺得1975年约翰·坎伯纪念奖最佳科幻小说奖,另一部长篇《尤比克》更是位列2005年《时代周刊》评选的百大英语最佳小说。1982年,以他的名字命名的科幻文学奖项开始颁发。

他的作品也常常成为电影改编的重点对象,其中最著名的即是雷德利·斯科特导演的《银翼杀手》,迪克生前曾经全程跟进过这部电影的拍摄过程,据说,这部改编自迪克名作《仿生人会梦见电子羊吗?》的影史经典因其与原著的契合度,曾经令迪克欣喜不已。而如斯皮尔伯格执导的《少数派报告》、吴宇森执导的《记忆裂痕》等,剧情设定都直接来自于迪克创作的作品。

不过,迪克的暴得大名却是在他去世以后。上帝似乎同时给予了这位天才作家天使的祝福和魔鬼的诅咒,让迪克的一生伴随着无数奇崛的灵感,也遍布着贫穷、孤独与病痛的荆棘。家人的记忆对他来说绝非温暖,92年前,和他同时降生的双胞胎妹妹简不久就去世,这份创伤令他记忆深刻,“双胞胎幽灵”的母题开始在他日后的作品中不断重复。他有五段婚姻,育有两女一子,但他的婚姻全都以破裂告终。同时,由于科幻作品当时并不被当作主流文学,他虽然创作力惊人,也产出过许多颇受好评的作品,却始终获得不了相应的名声,因此经济上常常陷入拮据。

或许由于天生敏感的性格,或许由于持续吸食毒品,抑或是因为坎坷的生活经历,迪克始终处在一种焦虑的精神状态中。他会在离开家后多次折返回来,确认门是否已经关上,会臆测KGB(苏联国家安全委员会)或FBI(美国联邦调查局)要密谋对他不利。他还曾不安地向身边的人讲述自己与逝者的鬼魂对话,并记录下自己每一次的这种精神上的神秘经历。这份怪诞的笔记多达200万字,两位研究者乔纳森·莱瑟姆(Jonathan Lethem)和帕梅拉·杰克逊(Pamela Jackson)在2011年版《菲利普·迪克的释经》(The Exegesis of Philip K Dick)的引言中写道,迪克的这份笔记“提供了很多显示出双相情感障碍,苯丙胺滥用引起的神经系统损害的迹象”。

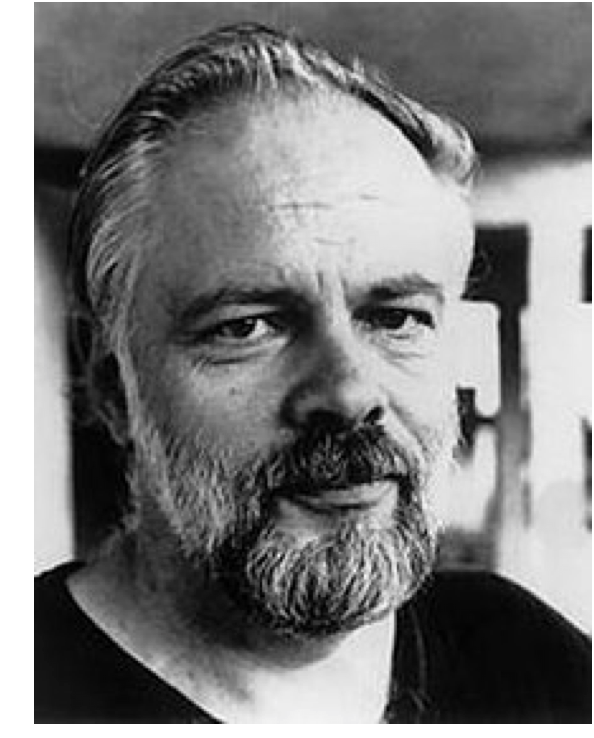

菲利普·迪克

也许疯狂与灵感本就是一对孪生兄弟,这种频繁游走于现实与幻想之间的经历,同样塑造了迪克小说中最重要的母题——“何谓真实”。无数观众曾经为《银翼杀手》结尾处人造人罗伊·巴蒂的那段独白动容:“我曾见过你们人类难以置信的东西。战舰在猎户座的尖端之外燃烧。所有这些时刻都将消逝在时间里,就像雨中的泪水”。当猎杀人造人的银翼杀手戴克被推下屋顶,罗伊选择自然而然地伸出救命之手,并坦然面对自己的死亡。在那一刻,人类社会通行的弱肉强食法则被一种对死敌的怜悯超越。人类与戴克一同在冷雨中伫立,在面前闪烁的霓虹灯火中看见自己的渺小。何为真人,何为人造人,人是否比机器人更有人性?在那一刻,每一个人都在拷问自己心中基于人类中心主义的一切价值体系。

阅读迪克的小说是一种体验“被害妄想”的经历,他对世界真实性的质疑深入文字的每一寸肌肤之中,从开篇起,小说的主人公往往就被抛入一个巨大的谜团之中,随着情节的展开,他身边的世界就开始不断遭遇着颠覆与解构。在《冒名顶替》中,外星人混入了人类之中,携带着足以摧毁人类的炸弹,主人公直至最终自爆之时,才意识到自己就是那个外星人。在《第二类型》中,与主人公同行的可爱小男孩,并肩作战的女战士,都是正在企图反攻人类的人工智能。这些角色是迪克自身对存在的困惑的投射,他并不旨在解谜,到了小说的结尾,主人公终于来到真实与虚拟的边界处,毋宁说此时,才是小说中的主人公和读者的困惑真正开始之时。

在久负盛名的长篇小说《高堡奇人》中,迪克开创了一种独特的“平行历史”小说的传统,并更为深入地呈现了这种对生活真实性的困惑。在小说中,第二次世界大战的结局被改写,轴心国战胜了同盟国,美国向德意志帝国和日本帝国投降。小说中的不同主人公都阅读过一本名为《沉重的蚂蚱》的书,而这本用中国的《易经》写作的书则展现了一个轴心国战败的历史。真假历史在书中的交会,不仅突出了迪克长期思索的主题,也揭示出迪克的小说绝非纯粹为了幻想的空中楼阁。

迪克之所以被列为赛博朋克历史上的重要人物,恰恰在于他的小说在对真实拷问的母题之上,延伸出的对“极权”“意识”“记忆”等哲学、社会话题的重要探讨。在迪克式主人公普遍的不安与焦虑之中,极权社会控制下的精神症候与记忆紊乱带来的身份认同破碎得到了集中的体现。在《规划小组》中,整个社会被纳入一个巨大的乌托邦式规划里,每个人都生活在楚门的世界中,是人为操控的历史进程里的演员,记忆可以被随时替换、更改。而在《全面回忆》里,因为随意抹除记忆给个体带来的混乱与内心冲动被刻画的极其真实。迪克将记忆与极权这些沉重的命题收纳到生动的日常场景里:一个人意识到世界的坍塌,往往只需要看到一个从不穿蓝衬衫的人突然穿了蓝衬衫。正是那些日常之物,构成了我们切身的真实感和历史感。而当我们跟随主人公一起发现身边的细微之物开始突变,我们就同时也触碰到了迪克在生活中经常在幻想边缘游走时的那份惊慌失措。

《高堡奇人》 菲利普·迪克著,译林出版社 2017.10

2017年,一部由迪克的几个知名短篇小说改编而成的电视剧《菲利普·迪克的电子梦》于亚马逊上线。作为科幻独立单元剧,它常常被拿来与被誉为科幻神作的《黑镜》相提并论。有媒体文章评论称,迪克的电子梦描绘了一个比《黑镜》更为乐观的未来,迪克依然对技术统治下的人性抱有人文主义式的期待,也并不认为一个赛博朋克的世界,是一个必须逃离、永无生存可能的反乌托邦。在《少数派报告》中,我们似乎确实能看到一些类似的痕迹,但迪克的立场并不像评论中描述的这般乐观。主人公安德顿利用预测犯罪的三台机器特定的运行规则,成功策划了一次主宰自己命运的行动。然而,归根结底,他并没有能够超越那个社会总体的命运:思想警察依然在利用犯罪预测系统抓捕尚未实施暴行的潜在罪犯,人的自由意志,依然笼罩在宿命论的阴影之下。而安德顿得以策划这次行动的最重要原因,还是因为其身居高位,能够通过第一手信息,发现并利用机器运行的规则。对于未来世界,迪克更多时候拒绝给出特定的判断。

迪克对生活中的一切都抱有这样复杂而矛盾的态度,他曾写道:“痛苦是人生的一部分,没有痛苦,就没有了不平衡,也没有了生机”。真实与虚假,乐观与绝望,痛苦与欢乐,世界的各类边界被迪克的书写一次次地超越与消弭,而这种对生活固定范式的质疑与挑战恰恰也是迪克的反叛性及魅力所在。他影响了一代又一代的科幻作家,有人创造出一个专门的词汇来形容具有迪克风格的文类或语言:“迪克式的”(“Dickian”“Phildickian”)。在中国,韩松、陈楸帆等都曾称自己深受迪克影响。韩松说:“迪克的文字黑暗、混乱、恐惧、战栗、怪诞、荒谬、疯狂、压抑,常常是梦呓般的对话,主角也像是活在别人的梦里,世界随时会发生翻转,还弥漫着神秘和错位。他的书中,有着各种文明、文化以及政治、商业的交替穿插,甚为丰富、复杂而混乱,像一个装满垃圾和珍宝的大型地下室,然而其中又显现出一种至简至纯感,直指人心”。

研究中国科幻文学的学者宋明炜在接受《新京报书评周刊》的采访中也认为,对于韩松、刘慈欣等本世纪初崛起的中国科幻新浪潮作家群体来说,菲利普·迪克是与阿瑟·克拉克、阿西莫夫等同样重要的思想资源。或许在某种程度上,菲利普·迪克的“跨越边界”正是科幻小说家的身份最好的注解。在《黑客帝国》中,尼奥面对墨菲斯手中分别代表真实和虚假的红蓝药丸,毅然吃下那颗真实药丸。那么对于迪克来说,他可能就是同时吃下红蓝药丸的人。

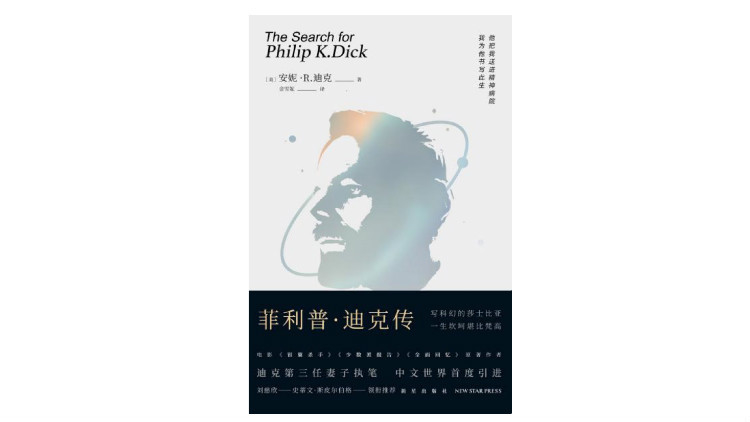

不过,如果我们去掉给一位伟大作家加的滤镜,生活中的迪克其实也给身边的亲人带去过无数的困扰,一个科幻文学史上最伟大的造梦人,却也制造了许多人婚姻中的噩梦时刻。在今年于新星出版社出版的《菲利普·迪克传》中,迪克的第三任妻子安妮(Anne Williams Rubinstein)通过大量的采访和细致的档案、日记梳理,记述了迪克生命中重要的点点滴滴。安妮并非迪克五任婚姻中相处时间最长的妻子,但她陪伴迪克度过了创作力尤为旺盛的一段岁月。迪克在与克莱奥女士的上一任婚姻尚未结束时,选择抛弃了她并与安妮在一起。1960年,他们生下女儿劳拉。在之后的岁月里,迪克曾将安妮写进自己的书中,但遗憾的是,书中的人物虽然以安妮为原型,但完全偏离了现实生活中的安妮,充满着各类她不喜欢的偏见,这和生活中迪克的一些怪异举动一样给安妮带来了许多难受的回忆。1964年,安妮遭遇了和克莱奥相似的命运,她和迪克离婚。

科幻单元剧《菲利普·迪克的电子梦》(2017)

然而,正如这本费尽心血写就的传记所证明的那样,直至最终见证他告别世界的那一刻,安妮都像初见时那样一直深爱着迪克。在本书译后记中,译者、科幻学者金雪妮评论道,相较于迪克的其他传记,这本传记的主观性和代入感尤其强烈,安妮并非在平实地记述菲利普·迪克的一生,而是倾注了大量真切的感情。这份对迪克的了解,也让我们能够通过她笔下的传记,接近迪克的日常生活与精神活动,并窥见他的生活与作品之间的紧密关联。以下内容记述了菲利普·迪克最后的日子,摘编自安妮·迪克著《菲利普·迪克传》,经出版社授权刊发,有删改。

撰文+摘编|刘亚光

《菲利普·迪克传》作者| 安妮·R·迪克

菲利普·迪克:科幻作家之死

雷斯岬站某个阳光明媚的下午,我的电话响了。我接起电话,听到菲尔的声音说:“我正好开车路过,如果方便的话,我能不能顺便过来看看你?”

就好像已经习惯了这种事情一样,我回答道:“没问题,来吧。”幸运的是,劳拉刚好放学回家了。菲尔把车开上了车道,我便走出去迎接他,想和他打个招呼,让他放松一些。自从1971年他带着希拉来我家那次以后,我就没有再见过他了。菲尔的胡子修剪得很整齐,发型也打理得清清爽爽。比起我记忆中的样子,他如今略有发福,但总体看上去状态不错,很有魅力。他穿着质地精良的格子羊毛夹克,内搭一件漂亮的法兰绒衬衫,穿着牛仔裤,脚踩一双新鞋。

我们并肩向着家的方向走去,我开始讲话,菲尔也开始讲话。我们还在一起的时候经常经历的那种美妙而流畅的对话又重现了。我们坐在露台上继续聊天。我以为菲尔是来看望劳拉的,但他的精力全都集中在我身上。我们不断地交谈着,仿佛我们曾经的谈话从未结束过,仿佛中间那十四年的时光统统都不存在,往日的矛盾和阴霾也荡然无存。就好像我们一直都是这样亲密无间。

那天下午和晚上,我们“立刻找回了家人般的感受”。之后,菲尔对他的朋友克里斯汀说,他考虑搬回雷斯岬站居住。过了一会儿,我们去雷斯岬站“市中心”看望简妮、她的丈夫和她的双胞胎儿子。简妮住在一栋白色木框架小屋里,屋子很像菲尔刚刚搬来雷斯岬站时所住的地方。菲尔给她带了一束花。当他见到简妮的双胞胎儿子——克里斯托弗和艾伦——的时候,有那么一刻,他脸上闪现了某种我读不懂的情绪,他整张脸庞都扭曲起来,几乎像在生气。然后,菲尔、我和劳拉一起去了皇宫集市,就像很多年前一家人住在一起时那样,买了做晚餐用的食材。回家之后,我们收拾了买回来的东西,然后所有人都在厨房里一起做饭聊天。菲尔摆了桌子,开了一瓶酒。我们坐下来吃了一顿非常美好的晚餐,一直交流不断。之后,劳拉又和菲尔一起烤了柠檬蛋白酥皮派。九点钟的时候,菲尔说他必须要离开了。直到我把他送到车上为止,我们还在聊天。这次聚会非常愉快。我心想:“大家都这么开心,我之后应该也能更频繁地见到菲尔吧?谁知道呢……”

那是我最后一次见到他。

《菲利普·迪克传》 安妮·迪克著,新星出版社 2020.6

11月,菲尔给克里斯汀·尼尔森打了电话,说他要去北加州参加圣罗莎科幻大会。他想和尼尔森夫妇住在一起。菲尔对克里斯汀说,他在雷斯岬站还有些未完成的事情要去做。“安妮,当时我想,”她对我说,“我揣摩他话里话外的意思,还以为他可能要和你复合了。”

过了一段时间,菲尔又打来电话,告诉克里斯汀他的儿子耳道感染,因此他不能前来参会了。

1977年12月24日,他给我和劳拉写了一封信:

我在信里附上了我最近创作的一首诗。上一次去索诺玛的时候,我让一个朋友帮我喂猫,他给我打电话说哈维——那只有一半暹罗血统的黑色大公猫——不小心翻过了我三楼公寓露台的栏杆,摔了下去,一般情况下肯定已经摔死了。我五天后才返回圣安娜。当我开到地下停车场的时候,我听见哈维在叫我。它不仅活了下来,还聪明到知道要去地下停车场等我回家。它坚信我一定会回来的信念深深打动了我,因此我写了这首诗。

关于那只摔下三层楼却依旧生还的猫

勇气并非美德

如果它让某个受惊的生灵

堕落了一千年

在下坠的时候依然思索

它究竟做错了什么

错在哪里

小小的身体在风中滑行

蜘蛛会牵着蛛丝远航

而猫(据说)会根据潮汐调整自己

然而人类和他们的同类只会像铁一样坠落:

粉碎,粉碎,震惊,继续粉碎

上帝眷恋的程度似乎与大小成反比

然而即使他还活着,也无法再回头了

但是他最终找到了它,蜷缩在黑暗的地下室里

被汽车和呻吟的声音吓坏了

一天,又一天,时间流逝

不断延续:小小的心灵装满了无限的时间

却致力于铭记安全的感觉:

曾经还有容身之地,吃穿不愁

曾经还有人类朋友,还有和平

如今一切都四分五裂,唯余怒吼咆哮

以及深知万物生灵都终将灭亡

几年前,我第一次读到这封信的时候,还以为菲尔又在耍一些自艾自怜的伎俩,想博取我的同情,把我再度拉回到他的世界之中。而我根据过往的经验判断,一旦我重新接近他、信任他,他就又会毫不犹豫地抽身而去,留我孤立无援。他的诗写得很好,但是全篇透露出的那种自怜自悯却令我有些抵触。或许他只是在描述他的猫吧。怜悯这种感情本身就是带有侮辱性质的。自怜还要更糟糕。我的几个哥哥都教导我要硬气一点。我以为菲尔本来也可以硬气一点的。但这里最主要的问题是,菲尔并没有对我坦白他过去几年都经历了什么。自从他离开我以后,我对他的生活就不甚了解了,他也没有给我提供任何可以解读这首诗真正含义的背景信息,我无从知晓那时他已经受了很久、很久的苦。

如今再读这首诗,我只会感到深深的悲伤——我终于读懂了他的意思,在他死去二十七年之后。

菲利普·迪克和安妮·迪克

菲尔依然继续把自己的钱送给朋友和身边的其他人。他给弥赛亚教堂捐了两千七百美元,用于支持他们的社区服务项目,多丽丝的收入来源就是替这个项目工作。基特说,对于特莎和多丽丝来说,无论是交房租、买日用品还是买车,菲尔一般都有求必应。菲尔还主动提出要为他最好的朋友提姆·鲍尔斯和他的新婚妻子塞蕾娜支付新公寓的首付,但提姆不肯接受他的钱。

吉姆·布雷洛克说:“菲尔是我见过的最慷慨的人。如果有人对他说‘我星期五之前需要拿到一千美元’,菲尔就会回答:‘好的,我什么时候把钱给你?’一个在当地银行工作的出纳员找菲尔借一千美元,菲尔没有借给她,而是直接把钱给了她。”

我给菲尔寄了一本十六页的彩色小册子,是我专门为了推广手工珠宝制作的。菲尔看到册子之后,毫不吝惜他的赞赏。那时,我的珠宝已经出现在了美国各地的画廊、博物馆商店和高档商店中,我雇用了十三名员工来帮我打理生意,俨然成了雷斯岬站最大的雇主。菲尔以各种溢美之词称赞了设计、图案和标识,还把册子展示给每一个去公寓拜访他的客人。根据提姆听说,菲尔似乎对我取得的成功比对他自己的创作成就还要自豪。

这时,多丽丝已经搬到了其他公寓,和菲尔见面的次数越来越少。尽管她也和其他人约会,但她还是会时不时带外卖去菲尔家,和他共进晚餐。菲尔已经不能再出门就餐了。每次他去餐馆,都会感到喉咙发紧,无法咽下食物。

1980年8月,劳拉要结婚了。整整一年,劳拉都在给菲尔写信,商量请他来雷斯岬站参加婚礼的事情。我也邀请了菲尔。听起来菲尔好像真的要来参加婚礼。他让劳拉给他列一张清单,说明一下他在婚礼上都应该做些什么。他还寄了钱来,支付了婚礼的大部分费用。然而,婚礼临近时,他打电话告诉我说:“我来不了了。医生说我的心动过速太严重了,无论我去什么样的陌生场合,都可能因为兴奋和紧张过度而猝死。”

既然他都说他有可能会心脏病发作了,那我也不好再劝他来。然而,劳拉和我都感到很失望。没过六个星期,菲尔就告诉我他接受了法国人的邀请,准备去梅斯参加颁奖典礼。我没有再问他心跳怎么样了。但菲尔却告诉多丽丝和提姆,他之所以没有参加劳拉的婚礼,是因为“安妮并不是真心想让我去”。

劳拉寄给他一本婚礼相册(应他的要求),婚礼在圣科伦巴教堂举行,相册里都是家人和朋友在一起欢笑、共度美好时光的合影,还有我们之后回到家在露台上举行派对的照片。菲尔再一次打电话来时,我问他看到照片之后感觉如何。他的回应极其敷衍,甚至显得有些粗鲁,而且他完全没有对照片和婚礼发表任何评论。他为什么没有来参加劳拉的婚礼呢——他一定是发自内心地相信了自己对朋友说的那个理由。

1980年秋天,菲尔为《花花公子》杂志写了一篇名为《冰封之旅》的小说,在小说中描写了一个男人,他背负着极其可怕的内疚感与恐惧,这些情感摧毁了他获得内心慰藉的全部可能性。当他现已老去的前妻出现并想要安慰他的时候,他根本无法相信她口中所描述的现实。

1981年是菲尔生命中的最后一年。这一年,他依然生活在圣安娜,继续过着夜猫子式的生活。他会在午夜时分购物,去位于转角处的拉尔夫杂货店买猫砂和冻巧克力派。拉尔夫杂货店的工作人员都很喜欢菲尔。

多丽丝和特莎仍然在菲尔家出没,偶尔克里斯托弗也会过去玩儿。但是,当多丽丝1981年搬离圣安娜时,菲尔感到自己被她抛弃了,两个人之间的亲密友谊消失得无影无踪。当多丽丝想与菲尔保持远距离联系时,菲尔表现得十分冷淡疏远。然后,菲尔又开始和特莎约会了,两人曾讨论过要不要复合。

在人生的最后阶段,某种意义上,菲尔依然处于世界之巅。他依然靠着自己的作品大赚特赚。他的小说《仿生人会梦见电子羊吗?》将被改编成一部成本三千万美元的大制作电影《银翼杀手》,由哈里森·福特主演。有一天,制片厂还派了一辆加长豪华轿车专程去接菲尔,带他去观赏电影的前期版本。

《仿生人会梦见电子羊吗?》 菲利普·迪克著,译林出版社 2017.10

菲尔甚至在安排别人给自己写传记。他邀请洛杉矶公共图书馆的图书管理员格雷格·瑞克曼到自己的公寓做了一系列录音采访,因为格雷格在一本粉丝杂志上发表了一篇文章,讲述了菲尔对“人、动物和生活”所展现出的同情。格雷格第一次上门的时候,菲尔说自己最近瘦了很多,因为忧伤和悲悯过度而食不下咽。

菲尔任命格雷格做他的官方传记作者。在格雷格和菲尔一起录下的一盘磁带中,菲尔谈到了他的母亲。他说,当他还是个孩子的时候,他相信他的母亲想要杀了他。

菲尔还在不断地把钱送给别人。他向贵格会捐赠了一万美元,用于救济柬埔寨人民。当克丽奥的丈夫、菲尔的老朋友诺曼·米尼去世时,他也给了她一千两百美元。

一天晚上,菲尔打电话给好友吉姆·布雷洛克,说制片方买下《银翼杀手》版权的时候,支付给他四万美元。他问吉姆:“我要这些钱做什么?”他告诉吉姆,除了火腿三明治之外,他想不出什么自己想要的东西了——于是他就出门买了一个火腿三明治。

菲尔还在给提姆·鲍尔斯讲有关他在雷斯岬站的妻子、房子、孩子和动物的故事。

提姆告诉我:“安妮,我都能凭空画出一张你家的平面图了。到了1981年,菲尔依然还在对我讲离婚后两年,你持枪撵着他到处跑,想开着白色捷豹碾死他,还对他挥舞刀子的故事。他每次讲这些故事都特别高兴。”

我和菲尔之间的谈话变得越来越轻松了。他听上去终于显得不那么敏感了。终于,在足足十八年之后,我鼓起勇气开口问了他一些一直萦绕在我心头的问题。我问:“我听劳拉说,你资助过南希还有很多其他人,但为什么你从来没有资助过我?”我回忆起了他一直拖欠的每月七十五美元的子女抚养费。我甚至不知道他如今到底有多成功。

电话那头,他带着一丝苦涩回答道:“因为你太强大了。”我震惊极了,完全不知道该如何作答,也忘记了我要问的其他问题。后来,再一次和他通话的时候,我又问:“菲尔,你为什么离开雷斯岬站我一直都不知道原因。”他回答得很迅速,也很机械,好像他等我问出这个问题已经等了很多年。他的回答就像死记硬背过的一样:“我觉得我们俩总是吵架,会影响到孩子们。”

大约在菲尔去世前两个月,我心想:“趁着还有机会,我应该抓紧向身边的人表达我对他们的感情。”那时候我并未预感到菲尔即将离世——起码从未有意识地思考过这件事——但我依然想用某种不会使他感到受威胁的方式告诉他,我曾经爱过他,现在也依然爱他。下一次我们聊天的时候,我便对他说:“我一直爱着你。”他一点反应也没有,就好像根本没听见我说话一样。和他谈论到爱的时候,我感到紧张而羞怯——或许我想对他说的话,他根本就不想听——以至于我不知道该如何继续说下去,甚至不知道我是否该继续说下去。尽管如此,就算他可能不会相信我的话,不喜欢听我说的话,甚至会把我的情感看作是负罪感的源头,从而背负更多的重担——我还是很庆幸我终于把自己的感受用语言向他表达了出来。

特莎认真考虑过和菲尔再婚,但菲尔告诉他的朋友提姆,和特莎再婚这件事在他看来比世界上任何事情都可怕。他开始和玛丽·威尔逊频繁来往,并邀请她和他一起去参加下一次的梅斯科幻大会。他在电话里告诉我:“她就像是我的超级秘书,但不是女朋友。”

电影《银翼杀手2049》剧照

玛丽说:“我们的关系存在于很多层面上,难以形容。我们准备签订合作协议。菲尔还准备支持我的演艺事业。他喜欢把我带在身边,观察别人的反应。”

菲尔还在和一名三十出头的女建筑师约会。她住在海滩边,开一辆涡轮增压的保时捷。每次她谈到她的车有多么好的时候,菲尔都会很烦躁。

菲尔的老朋友、同为科幻小说作家的雷伊·尼尔森从伯克利来看望菲尔。菲尔本来在等他的某个女朋友,便告诉雷伊:“她随时都可能到我家,等一下我就把你介绍给我准备迎娶的女孩。”然后他露出奇怪的表情,说:“但我记不起她的名字了。”他拿出通讯录,寻找那个女人的名字,然后写在了自己的手心里。“这样我就没问题了。”他高兴地对雷伊说。

菲尔去世前三个星期,我最后一次和他通电话时,他一直喋喋不休地对我讲玛丽·威尔逊的事情,我心想:“他又是老一套。”

2月18日,星期四,菲尔突发中风。早上,他给医生打了电话,说他身上出现了中风前会出现的症状。医生催他赶紧去医院,但是显然,他没有去,或者是去不了。之后,到了下午的时候,佩雷兹夫妇发现他倒在自己公寓的地板上。他被送进了附近西区医院的重症监护室,提姆·鲍尔斯赶过来陪他。

身在密歇根的劳拉是菲尔唯一的成年家属。她接到了医院的通知,给我打了电话。第二天早上,我给医院打了电话。菲尔所在病房那一层的护士长告诉我菲尔突发中风,但症状轻微,不出意外一定会完全康复。然而,周六早上,我再次联系医院的时候,听说他的中风又发作了一次,这次更为严重。护士告诉我他已经被抢救过来了,现在正在重症监护室。听了医院工作人员的建议,劳拉从密歇根飞到了加州。星期六晚上,劳拉抵达的时候,菲尔已经恢复了神智。见到她来了,他非常高兴。那一天,我有大半天的时间都在和劳拉、医院工作人员和其他亲属通电话。那个月我的电话账单有一千美元之多,在当时是一笔巨款。

我在心里天人交战,要不要去见菲尔最后一面?劳拉却告诉我,医院不会让我进去的。

许多朋友都想去医院看看菲尔,有好多科幻迷甚至等在医院的走廊里——有一个人甚至混进了重症监护室。《新闻周刊》和《时代》杂志的记者都在纷纷打电话。菲尔的各个前妻和前女友们也都不知从哪里冒了出来。所有人都想要知道菲尔的情况。最后,医院取消了所有人的探视权,只留下家人:劳拉,菲尔唯一已经成年的家庭成员。

周日,菲尔的情况迅速恶化。周一,劳拉不顾菲尔现女友的强烈抗议,把一位圣公会牧师带到了病房,牧师“把手放在菲尔身上”,祈祷他能康复。然而,到了星期二,菲尔的病情更糟了。牧师又回来了,告诉劳拉他们必须现在宣读最后的祷文。牧师为菲尔施行了傅油礼。

劳拉则站在病床边读着祷文:“怜悯他……怜悯他……赐予他安宁。”劳拉觉得,菲尔在仪式结束时轻轻地捏了一下她的手。他陷入了深度昏迷,心动过速,多次心脏衰竭。临近周末的时候,护士和医生让劳拉回雷斯岬站去,和我、简妮待在一起。她已经心力交瘁,也对菲尔的状况彻底无能为力了。菲尔已经走了。留下的只有他的身体,在种种人工手段的帮助下存活着。医院允许多丽丝·索特进入病房,坐在床边诵读圣公会祷文。3月2日,医院神经科主任给劳拉打了电话。那时我们一家人都在简妮家里,围坐在厨房餐桌旁聊天,等待着新的消息。神经科医生说,如果家人没有反对意见的话,他将下令终止生命维持系统。他说这样继续下去,对菲尔而言太残忍了。劳拉犹豫了。或许当时她的顾虑是,菲尔身边仍有一些其他女人还不肯接受现实,依然坚信他能够奇迹般地康复。而且,她当时仅有二十二岁。我不假思索毅然地说道:“我会对后果负责的。”

我们在圣安娜举行了追悼会。我和菲尔的父亲共同策划了这场追悼会。他安排菲尔的骨灰运回科罗拉多州的摩根堡,和他的双胞胎妹妹简埋葬在一起。后来,在保罗·威廉姆斯的建议之下,我在因弗内斯的圣科伦巴教堂为菲尔在北加州的亲朋好友举行了另一场追悼会。

菲尔终于登上了《时代》杂志。杂志上为他刊登了一则简短的讣告。

菲尔的朋友和整个科幻界都为菲尔之死感到震惊与深深的悲伤。其中一位朋友说:“像他那样的人,世上再不会出现第二个了……”

参考链接:

https://www.scmp.com/lifestyle/books/article/1885197/how-philip-k-dick-became-literary-lodestone-modern-age

https://decider.com/2018/01/23/how-does-philip-k-dicks-electric-dreams-compare-to-black-mirror/