石一枫推出新作,麦子店街有一座五湖四海共享的北京城

“第二届接力杯金波幼儿文学奖”“第二届接力杯曹文轩儿童小说奖”揭晓颁奖 | 王童推出“诗歌交响乐”《寻找旅行者一号》| ......

沿着铁路线漂流到都市的乡下女孩王亚丽,怀抱微小而实在的期待,希望通过努力在生活中前行。在亲情与爱情的双重剥削下,她主动选择“团契”的蹭饭生活。敏感于温暖所以回馈以热烈,忍辱是她清醒的生存策略,报恩是她守护自尊的底线。然而,现实却带给她一次又一次打击。从低处升起的,是被侮辱与被损害之后依然顽强生长的,善的“玫瑰”。近期,作家石一枫推出了这样一部新作《玫瑰开满了麦子店》,书写青年一代的人生艰难时刻,以及人性善意的光辉。今天为大家分享这部新作的创作谈与选读。

— 石一枫

故事里“团契”的居民区是金碧辉煌的高楼“胳肢窝下”夹杂的草丛。这些“老破小”小区,户户爆满,热热闹闹,生机勃勃,充满人间烟火,“从公有制的宿舍楼里长出来的时髦”。“麦子店是独一无二的。我做过大城市的研究,上海没有这样的地方,只有北京有。”

麦子店的形而上学

石一枫

我在大学里念的是“文科实验班”。当初对那个班吹得相当玄乎,“通识”啦,“融汇”啦,但具体的教学方式其实也很粗暴,无非是把文史哲三个系的学生塞到一个教室里,每个学生要上三个系的课。为此,大家貌似还认真地啃过一段西方哲学。当然我也不是什么好学生,中文系的学问都基本上还给老师了,更孰论哲学课。

只记得在那门课上发生了两件事。

其一是哥儿几个对自己班上的女同学看腻歪了,或者说在早已被本班女同学弃如敝履的前提下,又开始流着哈喇子偷瞄人家哲学系的女同学。恰好有一哲学系的女生长得珠圆玉润,形状和质地都很像一枚梨,又恰好我的同学“b哥”神通广大,弄到了梨姑娘的宿舍电话,遂打了个匿名电话,要求跟人家“聊聊”。一聊之下,双方都挺高兴,梨姑娘也对b哥到底是谁产生了好奇,遂又约定次日课上相认,暗号是b哥要穿上一件蓝外套。

殊不知隔墙有耳,这个消息被我听到,果断地把b哥的蓝外套偷了过来,穿到哲学课上乱抖一通:看呐,就是本傻打的电话。我一鸣,她大骇,后来b哥再打过去,干脆不接了。

又后来,b哥每每跟我矫情:你毁了一段美好的爱情。

我可不吃那一套:焉知我不是救了一枚梨?

另一件事就稍微正经点儿了,但也比较意外。有次上哲学课,讲的是斯宾诺莎,上课的老师姓赵,突然说:中文系的同学,有谁知道一作家叫艾萨克-辛格的?哲学老师说文学,倒把大家唬得一愣。接着老师就说,这辛格写过一短篇小说叫《市场街的斯宾诺莎》,没事儿可以看一看。而那门哲学课后来怎么及的格我也忘了,印象里只记得看了篇小说。

但就那篇名著而言,现在好像也没什么可更多说的,一言以蔽之是个堕落的故事:一研究斯宾诺莎的博士,本来不食人间烟火,后来一不留神结婚了,发现世俗生活那点儿勾当比形而上学有意思多了。这也让他不禁忏悔:神圣的斯宾诺莎啊,宽恕我吧,我变成一个傻瓜啦。而后来在写《玫瑰开满了麦子店》的时候,我又想起了这篇小说,并打算反其道行之,写一篇升华的故事:一个深陷在世俗勾当中的弱者,假如失却了人际关系中亲情、爱情和友情的支撑,又无法像那些民族的人们一样天生易于接近宗教信仰,那么她将如何自处?作为一个被侮辱与被损害的人,她的精神世界又是否存在着通常意义上的“彼岸”?在我看来,比起辛格式的精神下降的过程,上述问题似乎对我们这个时代的中国人更有一些意味。而我也还算相信人性本能中的那一点儿“善”,并相信那一点儿“善”正是主人公王亚丽在小说结尾“灵魂深处爆发革命”的依据。

当然我也承认,类似探讨其实更适合哲学。我一写小说的,也只能尽可能地塑造一个生活之中“看起来有”的人物形象——既不容易又值得同情、或许还有一点儿令人尊敬。故事发生的地点选在了麦子店,这是因为在我看来,那地方很能体现北京这座城市庞杂的特质。不过主人公的外号叫“王鸭梨”,就跟前面所说的西方哲学课没关系了,此梨非彼梨。当然,我也很后悔当年上课的时候尽偷着瞄梨,而没好好研究一下西方哲学——如果那样的话,我没准儿会变得比现在深邃得多,也不至于一处理稍显抽象的主题就手足无措,辞穷技更穷。而要这么说来,也许我才是那个应该“请求斯宾诺莎宽恕”的傻瓜呢。

新作选读

01

麦子店的夜晚是火热的。

预制板楼体和单层玻璃窗形同虚设,车声人声、烟味油味破墙而入,充满了这间十平方米不到的一楼小北屋。每隔约莫三分钟,最多五分钟,当脚下有列地铁轰鸣而过,磨得过分光滑但又总显得污浊的水泥地面也跟着震颤起来,铸铁窗框嘎嘎作响。住在这屋里的人最好是个聋子,要不就得是神经迟钝,否则晚上能睡个囫囵觉才怪。屋里摆设简单,一桌一床一书架。书桌朝南,床头朝南,书架上寥寥两本菜谱、家庭保健手册的书脊以及一个大头娃娃存钱罐的脸也朝南。笼罩在吸顶灯制造的暗影下,那张娃娃脸便斑驳了起来,这使得它空长了一张寓意丰衣足食的喜庆面庞,表情却像个农村的留守儿童一样惶然。

王亚丽姐妹就坐在桌前那把四脚不平的靠背椅上,面朝北窗。

她在等候一场交易。在嘈杂的噪声的缝隙里,身后传来压抑的响动。厨房里好像烧着水,卫生间的水龙头也打开了,带动着走势曲折的管道像动物园里的长颈水禽一样哀鸣起来。一会儿,又传来了换拖鞋、抹桌子的动静,似乎还在翻找着什么物件。交易的另一方想必正在为交易的内容做着准备。这一系列不厌其烦的流程,固然说明交易本身的来之不易,然而过分的郑重却令王亚丽姐妹体味到了一丝滑稽。退一万步讲,就算她果然是准备履行那场交易的,充其量不也就是那么两分钟的事儿嘛。也许脚底深处的上一趟地铁刚过,下一趟地铁还没来,交易就可以宣告结束了。那个年岁的人,再怎么鼓足精神,恐怕也像深夜时分的地铁,绝无增运的可能,而且随时都是末班车。

出于某种含混的怜悯,王亚丽姐妹甚至想要催催对方了。赶紧的,时间来得及的话,或许还能尝到点儿甜头。但那么做不仅会令她显得很敷衍、很不“敬业”,甚而还会显得她在捣乱,存心坏了事了。坏了对方的事,这倒无所谓,坏了自己的事,后果就是她没力量承担的了。王亚丽姐妹自认为是个理智的人,她懂得权衡利害。

于是她打开人造革坤包,拿出一只塑料化妆盒,对着镜子扑起粉来。事到临头还要补妆,这个态度可以解读为童叟无欺,当然也有着保持镇定的作用。王亚丽姐妹又抬起腕子,看了看手表。她本来是不戴表的,今天特地翻出了那块价值不足两百的石英表,是因为担心进来了就不方便频繁地打量手机——那会惹人生疑。表盘上呈现着有机玻璃构成的珠光宝气,表针指向十点刚过。在这个时候,街对面的烧烤店、居酒屋和零食铺子正在招揽最后一拨生意。而交易必须要在那些闲人或忙人全都散去以后才能开始,这也是事先规划好的。王亚丽姐妹在此前所需要做的,无非是拖延时间和拿捏火候。

好在对方似乎也不着急,因此这个步骤意外地难度不大。坐得稍久,王亚丽姐妹就有点儿走神了。外面过了一队趁夜进京的大卡车,远光灯把窗前这一小块地方照得通体银白,形成了近乎璀璨的幻象。仿佛她这个人正在熠熠发亮,又仿佛这个房间并不是真的,而是追光之下的舞台布景,只等事情一完,统统可以拆除。王亚丽姐妹心里便也涌起了一点儿真真假假的感慨。她扑了最后两下粉,思索起了一个问题:

此情此景,是怎么发生的呢?

一个印在画儿上的干瘦的外国男人,拜你所赐。

02

王亚丽姐妹的念头滑到了几个月以前。那时还没人称她为“姐妹”。

同样是一个火热的、噪声隳突的夜晚,同样是在麦子店,她正坐在地铁站东头那座大厦底商的台阶上,等面包。每天晚上十点,距离打烊一个小时,这家起了法文名字挂了英文招牌的面包店就会打出歪歪扭扭的手写中文告示,宣布所有食品一律半价。王亚丽的选择通常是一根比她小臂还长的“法棍”外加一盒酸奶和一瓶橙汁,够她明天的早饭和午餐了。如果赶上发工资,或者到了那些看似所有人都在庆祝,她也不好意思不“意思”一下的节日,她还会犒劳自己一块镶了樱桃的芝士蛋糕,或者一份烟熏三文鱼沙拉。

“果粒橙”替她算过账:即使每天只吃“法棍”外加酸奶橙汁,即使每天都能等到半价,她在伙食上的花费也将高达三十多块,这就要比煎饼加鸡蛋灌饼或者红烧牛肉方便面加老坛酸菜方便面的组合昂贵得多。对此,“果粒橙”摇头叹气地评价:“自以为占便宜,其实还是吃亏。自以为会过,其实还是不会过。”

有时王亚丽也叹气:“买的不如卖的精。面包都软塌了,橙汁都不是鲜榨的了,放到第二天,保证没人要。不过好歹干净,吃了不会闹肚子,对不对?”

还有时她脾气不好,口气就有点儿硬了:“反正没花你的钱,我爱吃啥就吃啥。”口气一硬,就带出了河南话的底色,铿锵如唱戏。

对于王亚丽的辩白或反驳,“果粒橙”的答复一律是:“你说你是傻呀还是贱呀?”

王亚丽就瘪瘪嘴,不说了。反正甭管顺着说还是反着说,她都说不过他。傻和贱,必须二选一。况且类似的对话通常发生在一张铁架子床的下铺,再过一会儿,室友中就可能有人破门而入,因此俩人必须还得抓紧时间折腾点儿别的。

03

但等说完折腾完,王亚丽再买吃食,仍会坐到面包店所在的底商台阶上去。

这似乎就与她对麦子店这个地方的认识有关了。王亚丽来到北京两年多,此前住过北六环内的回龙观,也住过南五环外的旧宫,都是在健身俱乐部教人跳操。有时是拉丁热舞操,有时是韵律拳击操,有时是动感单车操,用“果粒橙”的话说,操是一个操,换个姿势接着操。这话很不好听,但她却暗自承认说得有理:要不是有胳膊有腿就能干的活儿,自己也不至于两年多没涨过工资,还净让人把工作顶掉。再说回居住地点的问题,无论是回龙观还是旧宫,给王亚丽的感觉都不像是在北京。不就是工地、高楼外加让人眼晕的立交桥嘛,现在中国哪个城市不是这样,别处也许还多了几棵树呢。那些地方的人,王亚丽也不喜欢:他们早上像打仗一样挤车上班,晚上像逃难一样挤车回家,回了家就把灯一开把门一关,此后与外界隔绝联系。这些人仿佛从没意识到自己生活在“北京”。

而麦子店就不同。这里有二十四小时不关门的咖啡馆,有经营各种没用的小玩意儿的文创商店,有上演“不插电音乐”和“无台词话剧”的酒吧书吧。如此种种,使得几十年前遗留下来的工厂宿舍和报废车间滋生了古怪的生机。这里的人虽然也是南腔北调、忙乱不堪的,但他们在忙乱之余,似乎又总在琢磨一些别的事儿——不在眼前的事儿,虚无缥缈的事儿。所以半夜有人抽风大笑,清晨有人痛哭流涕,不分昼夜都有人喝多了躺在马路牙子上晾肚皮。总而言之,麦子店是既陈旧又洋气,既真实可感又令人费解的,因而便让王亚丽感到既亲近又陌生。也正是这份亲近与陌生,让她觉得自己终于来到了北京。

《玫瑰开满了麦子店》

石一枫/著

北京十月文艺出版社2020年10月版

新媒体编辑:郑周明

创作谈来自《十月》杂志公号

配图:摄图网、出版书影

2021·文学报40周年·订阅有礼

订阅2021年全年报纸,截图发公号后台,随机赠送40周年文创一份。

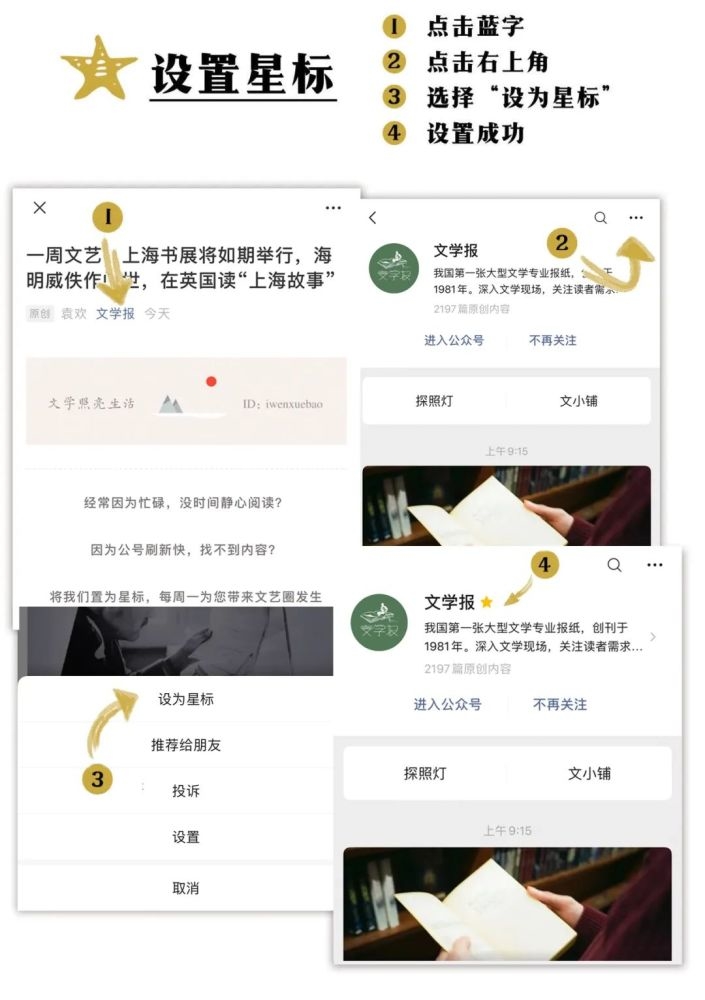

每天准时与我们遇见的小提示: