陈先行谈版本学的起源

陈先行(章静绘)

陈先行先生自1973年起即供职于上海图书馆,在顾廷龙、潘景郑等前辈学者的指导下,长期从事古籍编目与版本鉴定研究。曾为美国加州伯克利大学、日本国文学研究资料馆访问学者。编著(包括合作)有《中国古籍稿抄校本图录》《古籍善本》《伯克莱加州大学东亚图书馆中文古籍善本书志》《明清稿抄校本鉴定》《上海图书馆藏宋本图录》《上海图书馆善本题跋辑录附版本考》等。现为国家文物鉴定委员会委员、全国古籍保护专家委员会委员、上海文史研究馆馆员、上海图书馆研究馆员、复旦大学古籍整理研究所兼任教授。最近,他不仅出版了《古籍善本》修订本,还在上图的系列视频课程“观止讲堂”中开讲古籍版本学。在《上海书评》的专访中,陈先行先生谈到了他对古籍版本学起源的看法。

您最近出版了《古籍善本》一书的修订版,能否请您谈谈此书的写作缘起?

陈先行:这本书主要是受到顾廷龙先生的鼓励。顾老去世前一年,也就是1997年的某一天,上海文艺出版社的资深编辑蔡耕先生造访顾老,邀请顾老写一本有关版本学的通俗读物,参与该社的大(名)家写小书计划。我当时正好在场,顾老鼓励说“让先行写吧”。早先上海文化出版社出版《国宝大观》,蔡前辈曾委托我组织撰写其中一组介绍善本专题的小文。我知道他与顾老有交情,就随口答应了。然而,之后一直忙于主持编纂《中国古籍稿抄校本图录》(也是为了完成顾老遗愿),同时又利用业余时间编辑《顾廷龙文集》与《著砚楼读书记》(潘景郑先生撰),一直无暇顾及此事。在先后与我联系的两位编辑刘育文女史与李欣先生的相继催促之下,直到2003年3月我应邀赴美国加州大学伯克利访问之前,才匆匆忙忙地交出初稿。

在此期间,上海图书馆于2000年春天获藏常熟翁氏五世旧藏古籍善本,这是一件引起海内外广泛关注的大事,受此影响,来找我鉴定或咨询购买收藏古籍者越来越多,我想,确实应当为读者提供一些有关版本学的基础知识,也正好通过这一机会,向对翁氏藏书等馆藏有兴趣的上图领导与年轻新同事做个介绍。

您这本书主要关注的是版本学,能否请您谈谈对这一学术范畴的看法?

陈先行:在当代,人们通常将版本学归属于文献学。文献学,又称古典文献学,是近现代才出现的新名词,或者叫作新学科。初始的文献学主要讲版本、目录、校勘,后来陆续将辨伪、辑佚、注释、考证、小学、编纂、检索等门类都包括了进来,于是有些人将前者称为“狭义文献学”,后者称为“广义文献学”。但是,学术界对“狭义文献学”向来存在不同意见:或者把它称作“校勘学”或“校雠学”,将版本学、目录学两门作为隶属于校勘学的分支;或者把它称作目录学,将版本学、校勘学两门作为隶属于目录学的分支。

我长期从事图书馆古籍整理编目工作,每天翻书开卷必须要做的第一件事就是辨识版本,所以最为关心的是版本学。在我看来,版本学早已是一门独立的学问,不一定要与目录、校勘之学合在一起讲,即便要合着讲,也不一定要隶属于文献学、校勘学或目录学。在编纂于清代乾隆年间的我国第一部官修善本书目《天禄琳琅书目》中,目录学、校勘学就隶属于版本学之下。《天禄琳琅书目》的编次以版本为纲,分类为目,将分类置于各类版本之下,这种突出版本统领地位的做法,具有历史性的版本学意义,但是,至今许多从事文献学或版本学研究者却视而不见。这或许与他们长期受到《四库全书简明目录》《四库全书总目》的误导有关。因为纪昀等人固守目录学壁垒,根本上对版本学的独立持反对态度,乃至罔顾事实,贬低《天禄琳琅书目》的版本学成就。

概括起来,过往对版本学的起源主要有两种说法。一是西汉说,认为西汉的刘向整理、校订国家藏书,最后撰写成叙录,这就是版本学。持这种说法者,大都认为版本、校勘、目录之学是同时产生并相互依存的。不少有关“文献学”“校勘学”“目录学”的著述都如此立论,故而让他们分开讲这三门学问,尤其是单独讲版本学,就不知所措了。二是南宋说,“版本”一词既出现于宋代,南宋尤袤所编的《遂初堂书目》又在某些类别著录版本,这难道不是正宗的版本学吗?在学术界持这样观点的人,相当普遍。

而在我看来,版本学实际上起源于明代中后期苏州地区。

能请您详细展开谈谈这个观点吗?

陈先行:关于这个问题,我前不久因出席第二届长三角文化论坛,撰有一篇《版本学起源于明代中后期苏州地区说》,有比较详细的剖析与论述。这里只能简单谈几点。

所谓版本学,主要的功能与特征是什么呢?是鉴定版本,这是它与校勘学、目录学最本质的区别。校勘学的主要任务是发现与纠正书籍文字的讹误;目录学的主要任务是解决如何对图书分类与编目(即目录组织)的问题,两者皆不承担鉴定版本的任务。而鉴定版本,说得稍许具体点,就是揭示一种书不同版本的面目、性质——或真或伪,或原稿或传抄,或原刻或翻刻,或重刻或增刻,或初印或后印,或修版或补版,或原校(包括题跋)或过录,等等。其中,鉴定真伪最为关键。刘向时代虽然没有雕版印刷之本,但有稿本与抄本,他与后来南宋的尤袤做过鉴定版本的事情吗?没有,因为从汉至宋,或有辨别伪书的必要,却无鉴定版本之需求。可以这么说,只有出现鉴定版本的需求,版本学才会随之产生。

那么,鉴定版本的需求从何时开始、版本学何时发端的呢?我在二十年前发表的《中国古籍稿抄校本图录·前言》中曾明确提出:版本学发端于明代中后期(中期指弘治至嘉靖前后,后期指隆庆至崇祯),鉴定版本是从鉴定宋本真伪开始的。同时又指出,“善本”一词,在宋元时代只讲文字准确与文本完整,属于校勘学范畴,到了明代中期,已嬗变为具有文物价值内涵的名词,为版本学所用。之后,我又在有关场合与著述中阐述类似观点,并进一步指出,版本学的起源,与人们意识到书籍具有文物属性有直接关系。正是人们意识到宋本具有文物价值,市场上才会出现伪造的宋本,人们才会研究如何鉴定宋本。若置“书籍的文物观”这个前提于不顾,不仅弄不清楚版本学产生的原因,而且于许多版本学现象都不会真正看明白,诸如明代中后期抄本风气重开的背景,明代中期仿宋刻本出现的原因,乃至对《天禄琳琅书目》版本学意义的认识等等。

那么,什么叫做“书籍的文物观”呢?

陈先行:简单来说,就是将书籍视为文物。长期以来,一直流行这样的说法:我国浩如烟海的古籍,流传至今已是十不存一甚至百不存一,究其原因,乃天灾人祸所导致。天灾大家都明白,不用多作解释;人祸主要有二,一是战乱,另一是政府出自政治原因对书籍的禁毁。这种说法固然不错。但我认为还有另一种或许更为重要的原因,那就是在明代中期以前,总体上说,国人没将书籍视为文物,客观上造成书籍的自然损毁无时无刻不在发生,这种现象其实比特别时期发生的天灾人祸对书籍造成的损毁更为厉害,只是过去人们没有意识到罢了。

我们不妨来看宋人叶梦得(1077-1148)所著《石林燕语》第八卷中的一段话:

唐以前凡书籍皆写本,未有模印之法。人以藏书为贵,不多有,而藏者精于雠对,故往往皆有善本。学者以传录之艰,故其诵读亦精详。五代时冯道奏请,始官镂《六经》板印行。国朝淳化中,复以《史记》《前后汉》付有司摹印。自是书籍刊镂者益多,士大夫不复以藏书为意,学者易于得书,其诵读亦因灭裂。然板本初不是正,不无讹误。世既一以板本为正,而藏书日亡,其讹谬者遂不可正,甚可惜也。

叶氏的这段话曾被许多学者的著述所引用,但却很少有人真正从版本学角度加以领悟。他说的“版本”即雕版印刷之本;“藏书”乃指写本(即抄本)。这段话不仅揭露因雕版印刷业兴盛,书容易得到,人们反而不好好读书的现象,同时还指出“书籍刊镂者益多,士大夫不复以藏书为意”“世既一以板本为正,而藏书日亡,其讹谬者遂不可正”这类问题。其中反映出的,是两个客观存在的现象。

一、唐五代以前写本的亡佚,不是或并非仅仅是因为天灾人祸,主要是人们有了刻本丢掉写本。考虑到《石林燕语》撰于南宋初建炎二年,这至少是北宋人不将旧写本当文物的实录。直接后果是,倘若不是1900年敦煌藏经洞的发现,至今存世的五代以前写本甚至比晋唐书画的数量还要少。

二、既然人们任随旧写本亡佚,说明那时即使校勘学也未形成风气,而版本学则根本不存在。因为版本学不仅强调版本鉴定,也重视版本的文物价值。换言之,没有文物观的学问,不是版本学。

这是北宋的情况,那么南宋以后一直到明代呢?

陈先行:我来举几个具体的例子吧。

《琅函鸿宝——上海图书馆藏宋本图录》收录了六十种宋本,从图版书影可以看到,其中曾经随意用朱墨笔在书上批抹圈点者,就有二十五种之多。虽然这只是上图收藏宋版的一部分,更未涉及其他存世公私收藏,但观斑可以识豹:在今天看来件件可宝的宋版,直到明代前期,在人们眼中也就是普通读物而已,并不珍惜。可以肯定,凡此皆明代中期以前人所为,一旦人们有了文物意识,此种现象便不再发生。

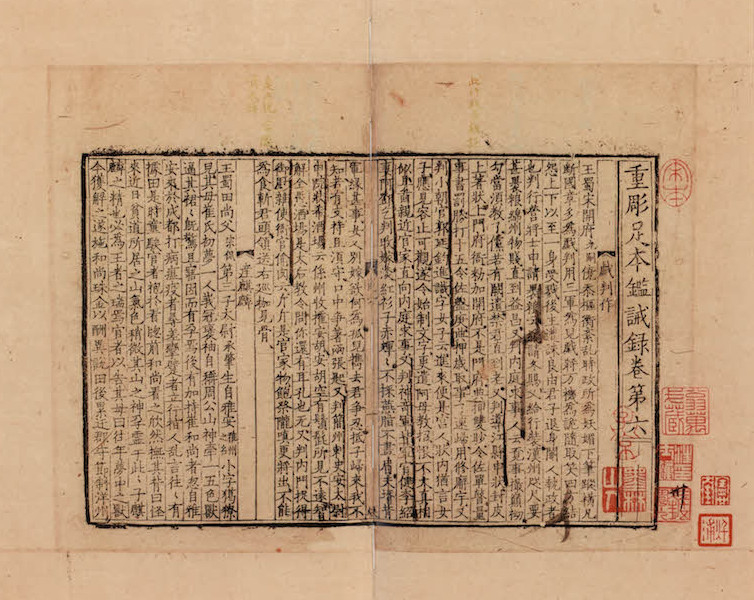

宋刻本《重雕足本鉴戒录》

值得一提的是,其中《唐鉴》《春秋经传集解》《吕氏家塾读诗记》《汉隽》《皇朝编年备要》《婺本附音重言重意春秋经传集解》《邵子观物篇》等,从该图录画面上看似无朱墨批点,实际上已被明末、清代的藏书家剜去并精心修补,剜补最为讲究的是清代怡亲王府旧藏的《邵子观物篇》。从文献角度而言,剜去既成事实的批点,未必一定合理,但确实表明了后人对前人在宋刻本上肆意批点的厌恶,前后对比一看,便清楚明代中期以前人们于书籍文物意识的缺乏。明人文震亨在《长物志》中说,宋本凡经“糊背、批点,不蓄可也”,前人或对文氏观点不以为然,认为批点有佳劣,岂能一概而论。但文震亨其实是不赞成直接在书上任意批点以致宋本受到玷污。——从文物角度讲,这种批点之本如同受污损的法书名画,文物价值自然要减少许多。

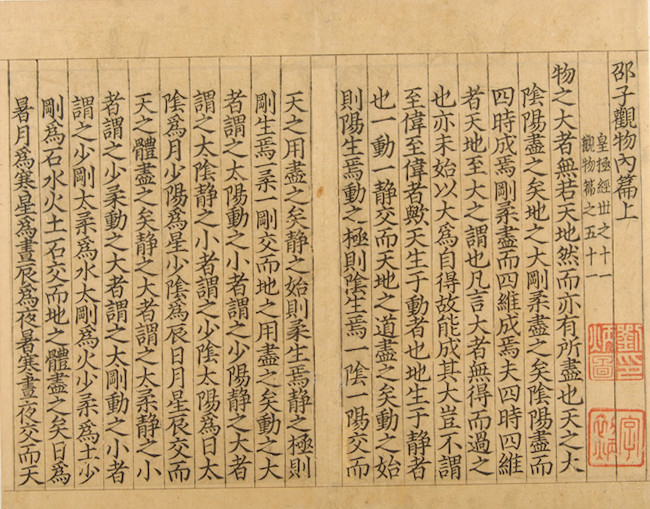

宋刻本《邵子观物篇》

又如,上图所藏明洪武二十八年(1395)吴迁抄本《金匮要略方》,居然是用宋本纸背抄写。在今人眼中,该抄本是宋代小字本系统《金匮要略方》的唯一传本,十分珍贵;殊不知该抄书用纸是今存南宋学者陈尧道著作的宋刻孤本,计有《大学会要》《大学讲稿》《中庸会要》《中庸讲稿》《中庸五十义》等数种,今皆未见著录,同样可宝。或许吴迁辈因视宋本为残帙而作废物利用之举,却也客观反映出当时宋版书并不见重的事实。

再者,稿本是一部书的原始文献,弥足珍贵,但明代中期以前的稿本,存世十分罕见。国家图书馆珍藏北宋司马光的《资治通鉴》残稿,可谓绝无仅有之枕中鸿宝,却不见历代书目著录,惟在明季汪珂玉所撰书画著录名作《珊瑚网》卷三中才找到踪迹。因为该残稿上有范纯仁写给司马光、司马旦之信(尽管被司马光用墨笔划去),末尾有司马光致谢友人之札,故《珊瑚网》著录为《宋范忠宣手简司马温公史草短启帖》,而不似当今《中国古籍善本书目》只作《资治通鉴残稿》著录,表明曩昔此残稿是作为书法艺术品而不是书籍幸获珍藏流传至今的;该稿又有宋代任希夷、赵汝述、葛洪、程垓、赵崇龢,元代柳贯、黄溍、宇文公谅、朱德润、郑元佑等名家题跋,历代鉴赏收藏钤印琳琅满目,也是明证。由此联想到《中国古籍善本书目》著录的近五千部稿本,怪不得几乎都是明代中期以后及清代学者的著作,因为直至明代中期认识到书籍具有文物价值之后,人们才自觉将这些稿本保存了下来,大家千万不要以为明代中期以前的著作原来就没有稿本。古人名山事业之有幸不幸,竟然与人们有无“文物”意识相关,令人嘘唏不已。

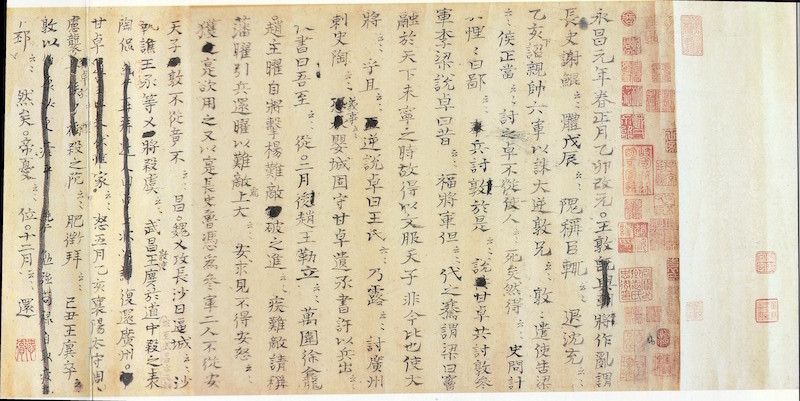

司马光《资治通鉴》残稿

此外,元末明初人曹昭的《格古要论》和明天顺间舒敏、王佐据曹氏之书增订的《新增格古要论》对书画、金石、古琴、玉器、铜器、异石、磁窑、漆器、古锦、竹木、文房等各色文物都列出条目,详细辨析,而对唐五代以前写本、宋刻本等古籍版本一字不提,更是明代中期以前人们不视书籍为文物的直接证明。

那么,为什么您要强调明代中期的苏州地区是版本学的起源之地呢?

陈先行:根本上来说,是因为当时的人们对书籍有了文物性质的认识,集中表现为从文物角度出发,热衷搜罗、弆藏宋本。这种文化现象发生于苏州地区(明代苏州府下辖吴县、长洲县、常熟县、吴江县、昆山县、嘉定县、崇明县和太仓州),并迅速向周边及其他地区蔓延开来。

赖福顺先生在所著《清代天禄琳琅藏书印记研究》中,曾对收藏过《天禄琳琅书目》著録以宋版为代表的善本书的二百九十一位藏书家做过统计分析:

依朝代分,宋代八位,元代二十四位,明代一百八十二位,清代七十八位;

以省份分,江苏最多,一百三十四位(其次是浙江,七十五位);

以府州分,苏州府最多,九十三位;

以州县分,排名前三者依次为苏州府之吴县(二十七家)、常熟县(二十四位)、长洲县(二十一位),“此三县以地缘关系汇聚成一藏书区域,相互争辉”,并影响周边州县及安徽、浙江等其他地区。

从这个统计,多少已可看出明人、尤其是明代苏州地区人注重古籍善本、视书籍为文物的端倪。而我更注意到,其中明代中后期苏州地区藏书家有叶盛、沈周、吴宽、王鏊、都穆、陆完、唐寅、文征明、顾仁效、杨仪、王宠、朱纨、仇英、袁褧、袁褒、文彭、文嘉、文伯仁、钱榖、黄姬水、陆师道、吴岫、吴元恭、王世贞、赵用贤、王稺登、王世懋、王执礼、赵宧光、秦四麟、王有壬、王禹声、沈率祖、毛晋等,都是推崇与收藏宋本的名家。他们原本大都是书画家、书画鉴定家与收藏家,出于对文物的高度敏感,率先将宋本与法书名画等量齐观。

其中,叶盛可能是明代最早欣赏宋版并开始关注宋版形制的藏书家,而王世贞则沉湎于宋版收藏,以致有惊世之举,曾以一座庄园从他的乡前辈陆完手中,易得一部赵孟頫旧藏宋版《前后汉书》,令人瞠目,一时传为佳话。

几乎与收藏宋本热发生的同时,出现了与宋本有渊源的两个现象——抄本的复兴与仿宋刻本的诞生。这两个现象又皆首先发生于苏州地区,正是视宋版为文物的产物。

大家知道,当宋代雕版印刷兴盛之后,抄本已经式微。然而,在沉寂了大约四百年之后的明代中期,抄本突然勃兴,过往学术界多认为这是因为明代刻书追求形式与数量而不讲究校勘质量的缘故,这虽然有一定道理,但主要原因则是,因宋本稀见,为使宋本能在最短时间内得到绵延流传,及时抄写是重要且又实用的手段。显然,这样的抄本具有抢救宋本为宋本续命的性质。让人兴趣盎然的是,明抄本中开出一支奇葩,那就是被誉为“下真迹一等”的影宋抄本。由于宋本稀见,甚至后来失传,影抄本则绵延宋本一线之传,故为世人所珍重。清代孙从添《藏书纪要》、官方的《天禄琳琅书目》乃至当今学术界许多学者都认为影宋抄本为毛晋所发明,但这样的说法並不确切。检览毛晋之子毛扆所辑《汲古阁珍藏秘本书目》,著录影宋抄本多达四十余部,其中不少是嘉靖时苏州藏书家如吴岫、王宠等人的旧物。而根据钱曾《读书敏求记》、黄丕烈《士礼居藏书题跋记》等文献记载,明正德间有苏州藏书家柳佥曾摹写宋本唐人诗数十种,在没有更早文献发现的情况下,可以说柳氏属于开影宋抄本风气之先者。

明末清初毛氏汲古阁影宋抄本《安晚堂诗集》

当宋本不传于世,影宋抄本即可与宋本同观,具有很高的文物价值。《天禄琳琅书目》将影宋抄本列于宋本之后,无论从版本学抑或版本目录角度讲,都是一种创获,《中国古籍善本书目》沿而用之,是很科学的做法。如果说影宋抄本犹如宋本的化身,那么明代中期苏州地区创造的仿宋刻本相较影宋抄本有异曲同工之妙。过去大家在缺乏文献实证的情况下推测,明代仿宋刻本的出现,与当时文坛上“前后七子”掀起复古运动,倡言“文必秦汉,诗必盛唐”的背景有关。搞复古运动而出现古本书荒,自然会寻觅宋本用翻刻手段加以解决。但是,解决书荒如同曩昔一样,本来只要翻刻宋版的文本便可,为何一定要刻意追求在书籍的形制上也要与宋版相同呢?其实,仿宋刻本的问世,主要原因仍然是苏州地区的文人对宋本率先具有文物性的认识,与影宋抄本一样,目的就是要为宋版续命,使之能化身千百,与“前后七子”的复古运动并没有直接的因果关系。可以这么说,从强调文物性出发,力求从形式到内容保持宋本原貌,是仿宋刻本的鲜明特征,其功用与影响当然较影宋抄本更大。因此,明代中期刻书中心转移至苏州地区并非偶然,并不仅仅是彼时江南经济发展而导致苏州地区成为文化中心的缘故。

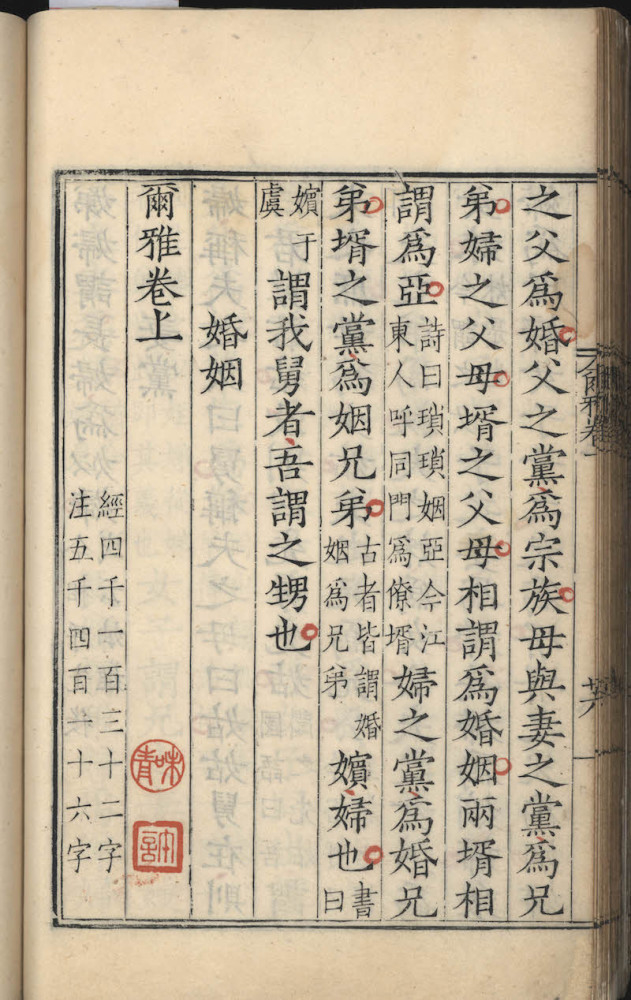

明嘉靖十七年(1538)元和吴元恭仿宋刻本《尔雅》

伴随着视宋本等同于法书名画的理念形成风气之后,苏州地区对宋本等古籍善本的装潢也不乏创新,生面别开。书画收藏界都知道,明代苏州地区的书画装裱最为讲究,其工艺之精湛,在全国处于领先地位,素有“苏裱”之称。而明代中后期苏州地区的书画家、书画收藏家们,将“苏裱”之法移植到宋版等古籍善本装潢之上。据胡应麟《经籍会通》记载,其用料、样式种种不同,“有绫者、有锦者、有绢者,有护以函者,有标以号者”,因书制宜,别致典雅,形成了具有“吴装”之称的风格特点,环顾全国,“吴装最善,他处无及焉”。

此外,还有一个颇为有趣的现象,当视宋本等古籍善本为文物之后,藏书印也起了变化。古代藏书之家对书籍的保护,多从文献角度出发,观其所钤藏书印,除物主姓名字号斋名者外,多为关涉保护书籍、不准借鬻之内容;但到了明代中期,尤其是苏州地区的书画家、书画鉴定家与收藏家们,那些过往钤盖于法书名画“宝玩”“珍玩”“秘玩”“赏鉴”“考藏”“子孙永宝”之类的印章也频见于庋藏宋版等古籍善本之上。

正是在这样浓烈的文物氛围中,以宋版为主的古籍善本才得到了有效保护,这是前所未有的。不过,因此也给人们带来了“大麻烦”——在具有与生俱来宋版基因的明代仿宋刻本问世不久,坊间出现了假冒的宋版,而这种假宋版通常就是利用仿宋刻本伪造的。其作伪手法多端,如撕去仿宋刻本的序跋,剜改新刊牌记;将书纸染色做旧;加盖伪印,等等,“百计瞽人,莫可窥测”(明高濂《雅尚斋遵生八笺·燕闲清赏笺》语)。于是,人们开始讨论研究如何鉴定版本,版本学由是发端。

明白了,到了明代中期,宋本被视作文物,收藏风气兴起,于是作伪者也随之而生,有了鉴定版本的需求,才有了版本学的诞生。那么,能请您谈谈当时鉴定版本的代表人物吗?

陈先行:比较遗憾,目前还没有较为翔实、明晰、系统的文献(尚待蒐采挖掘与剔抉梳理)来勾勒当时版本学发轫期的面貌,我只能凭一些碎片化的文字与现象作一些推测。我认为,制造假宋版的目的是为了牟利,这一商业现象的出现,同样源自人们视书籍为文物的理念。因此,制造假宋版应当也是率先出现于苏州地区,而相对权威的版本鉴定家一定同样产生于苏州地区——我的关注点仍然在明代中后期苏州地区的那批原本是书画家、书画鉴定家与收藏家身上。

他们之中是否有人加入制造假宋版行列?因为内行造假手段更为专门,不容易被识破。目前暂时没有明确证据以坐实谁人有这种不齿行为,但不排除存在这种可能性。我们至少了解到,在书画艺术品市场上出现伪作、专家参与作伪的现象并不鲜见,别的不说,当年文彭、文嘉兄弟作为一时之选,在为最大的收藏家项元汴购藏法书名画掌眼时,就曾让项氏受过骗上过当。而鉴定宋版,项氏仍然请文氏兄弟把关,说明他们鉴定版本的水平同样高人一等,但天晓得兄弟俩又会玩什么猫腻呢。

我无意作任何无端猜测,但从项元汴请文氏兄弟鉴定宋版之事,我觉得倒是可以作一个应该合乎客观情况的推理:既然苏州地区的这批书画家、书画鉴定家与收藏家对宋本的文物性是高度敏感的,根据书画市场作伪古已有之的经验,他们对市场上假宋版的出现,应当不会惊慌失措,他们肯定会参考鉴定书画的经验鉴定版本,并很快成为鉴定专家。而在文氏兄弟之前,也就是在仿宋刻本与伪造宋本刚出现的那个时代,文徵明、王宠、唐寅等应该是当时的鉴定权威。因为我发现了与之有关的两个版本案例,前人从来没有注意到。

一、我在上海图书馆收藏的宋刻本《东观余论》上发现钤有文徵明、王宠、文伯仁的伪印,继而又在海峡两岸多家图书馆、博物馆及日本静嘉堂文库收藏的二十多种宋元本上发现同样的伪印(详见去年10月我在《澎湃新闻·私家历史》发表的《宋元本上的伪印》一文)。这说明,他们属于明代中期版本学发端时的开山人物,是人们心目中鉴定版本的翘楚,若经他们这样的权威专家鉴藏,不但能提高继藏者的收藏地位,也能提升版本的文物价值。

宋刻本《东观余论》

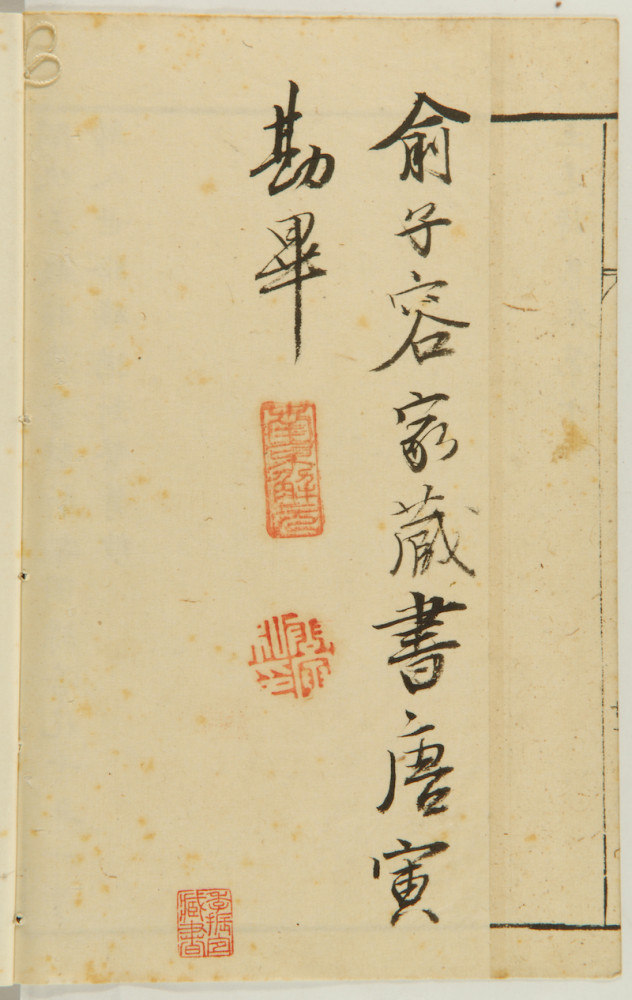

二、上海图书馆所藏宋刻本《王建诗集》有唐寅题识云:“俞子容家藏书,唐寅勘毕。”其实该本并未经俞弁收藏,唐氏手迹虽眞,却是从季振宜所藏某本书中移易而来。这种移花接木之举,目的与在宋元本上钤盖伪印是一样的,只是这个案例又为另一位鉴定版本高人做了绝妙的广告,他就是唐寅。

移植至宋刻本《王建诗集》的唐寅题识

上述两个案例虽然与伪造宋本不同,却也是鉴定版本不可忽略的一个方面,都可以作为研究早期版本学起源的证据。