《哨鹿》:复调结构的香港前史书写

2020-11-09

2020-11-09

郎世宁《乾隆皇帝射猎图》

文 / 许金晶

香港作家西西的两部小说——《哨鹿》和《我的乔治亚》,日前推出了简体中文版。细读西西的这两部旧作,或许能在一个设身处地的立场上,让国人理解香港与香港人,在身份与文化认同上的诸多纠结。

《哨鹿》创作于1980年,初版于1986年,而《我的乔治亚》的出版,则已经到了2008年。这两部创作与出版横跨将近30年的著作之间,却形成了某种奇妙的互文效应——《哨鹿》聚焦于十八世纪清代乾隆皇帝治下的中国,而《我的乔治亚》则以十八世纪乔治三世统治下的英国作为主要写作对象。而众所周知的马嘎尔尼访华事件,正是中英这两大分处乾隆皇帝和乔治三世治下处于鼎盛期的帝国,在十八世纪末期试图交往与互动的一个典型案例。在这次访华失败之后不到半个世纪的时间,中英两国便爆发了“鸦片战争”。

于是,西西的这两本书,以一种文学化的方式,开启了对于香港前史的巧妙书写。而这两本书长达近30年的创作历程,本身又以一种对于当代香港变迁的参与式实践,跟两本书的写作主题交相呼应。站在这样的视角下,去玩味《哨鹿》里的诸多叙写,自然能感受到作者对于香港历史与现实的情感寄托与深沉幽思。

作家西西

作为西西的早期作品,《哨鹿》在写作结构与手法上,可谓是匠心独运。一方面,小说基于为乾隆皇帝服务的西洋画师郎世宁创作的长卷《木兰图》延伸拓展而成,小说的四章分别对应《木兰图》的四卷;而在具体讲述过程中,西西的文字也极具想象力和画面感,为其博得“以文字绘就的电影”等美誉。

另一方面,小说巧妙地采取了双线索的复调写作框架——一条线索是从乾隆皇帝的主观视角出发,借助于对其日常工作生活行为和内心世界的生动还原,将十八世纪中国在政治格局、制度礼仪、军事战略、经济文化等方面的生态与核心议题和盘托出;而另一条线索,则是以汉人王阿贵、鄂伦春人阿依吉伦和入旗后成为满人的阿木泰这一家三口的故事,去展现在一个“盛世帝国”的大背景下,作为帝国普通子民的芸芸众生的生存状态与人生境遇。

郎世宁《乾隆皇帝围猎聚餐图轴》(局部)

乾隆部分运筹帷幄、踌躇满志的帝王威仪书写,跟阿木泰一家完全被上层政治决策和时代洪流裹挟前行的讲述之间,构成了一种贯穿始终的奇妙张力。或许西西正是借助于这种以帝王与“草民”、帝国与乡野、宏大与卑微等二元范式构成的复调书写,来讲述所谓“康乾盛世”背后,隐藏的巨大危机与不安。

作为一部具有丰富历史文化知识沉淀的小说,西西对于《哨鹿》的写作,是以对相关主题的深入阅读为前提的。无论是作为小说起源的《木兰图》,还是将这幅名画扩充成一部两百页小说的具体内容处理,都不难看出西西对于清代历史典籍、野史笔记等文献的深厚积累与熟稔。

而在对于乾隆皇帝与阿木泰一家内心世界的书写当中,我们也能看到历史学家史景迁的代表作——《曹寅与康熙》《中国皇帝:康熙自画像》《王氏之死》的影子。史景迁借助于对历史人物内心世界的还原,来重构历史现场图景、还原历史面貌的写法,在西西这本书里,同样被运用得炉火纯青。尽管不能确定西西在写《哨鹿》之前,是否读过史景迁的这三本书,但从《哨鹿》的内容来看,其深受包括史景迁在内的美国汉学研究写作手法的影响,确实是清晰可见的。

跟对于乾隆皇帝的宏大叙事相比,在阿木泰这一家三口的故事构建上,西西更可谓是设计精心。王阿贵是汉人,死于因耕作土地被圈之后的煤窑塌方;阿依吉伦是鄂伦春人,却因为大清帝国的一统天下而带来的民族互动与融合,而爱上了外族人——额木克(即王阿贵);而身为汉人与鄂伦春人之后的阿木泰,却因为入旗,被赋予了满人的身份,随后又身不由己地陷入到汉人的一场谋害乾隆皇帝的阴谋当中,最终在木兰秋狝中殒命。从西西构建的这个在多元族群、文化与身份认同中反复徘徊与纠结的一家三口人的故事当中,我们或多或少,也能看出相当一部分香港人的自身困惑与心声。

站在而今这样一个“世界百年未有之大变局”的背景之下,细读西西的《哨鹿》与《我的乔治亚》,直观体验数百年来的中西之变,相信读者朋友们,一定会有丰厚的感悟与收获。

(本文为西西所著《哨鹿》书评,原载《文学报》,经译林出版社·活字文化授权发布。)

华文好书选读

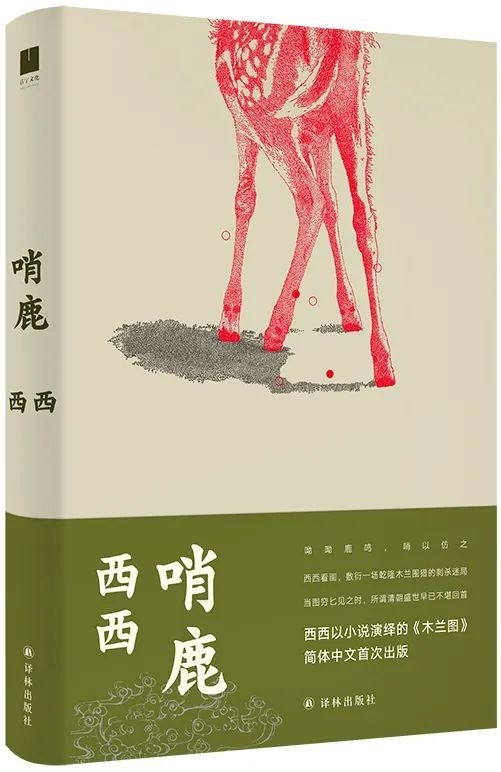

《哨鹿》

西西

译林出版社·活字文化

2020年7月

“木兰”是满语,意为哨鹿,即猎人以木制的长哨仿效雄鹿求偶的声音,引诱雌鹿出现,然后猎杀之。

一派祥和的木兰胜景中,为何隐藏着奇异的眼睛?

小说以哨鹿为名,敷衍一场清朝乾隆时期皇家猎苑中暗伏的刺杀案件。全书分两个声部平行展开。一为乾隆秋季自紫禁城经承德避暑山庄去木兰围场打猎;一为哨鹿人阿木泰一步步陷入刺杀乾隆的迷局中。两条线索犹如交响,独立而交叠。又像蒙太奇,在看似意料之中的地方,制造出乎其外的惊奇大戏。