裂变与忧思:管窥格鲁吉亚等外高加索三国的现当代艺术

就大部分人而言,对格鲁吉亚、亚美尼亚、阿塞拜疆三国相对陌生,也鲜少踏足,对于这三国的历史与文化艺术更知之甚少。本文作者在为期两月对三国的探访中,深入美术馆和艺术机构,从贯穿二十世纪的、以绘画为主的现代艺术和当地以多媒介创作的当代艺术家为线索,从他们的作品反观20世纪以来,当地文化与地缘政治,也可以看到艺术如何以自己的方式发声。

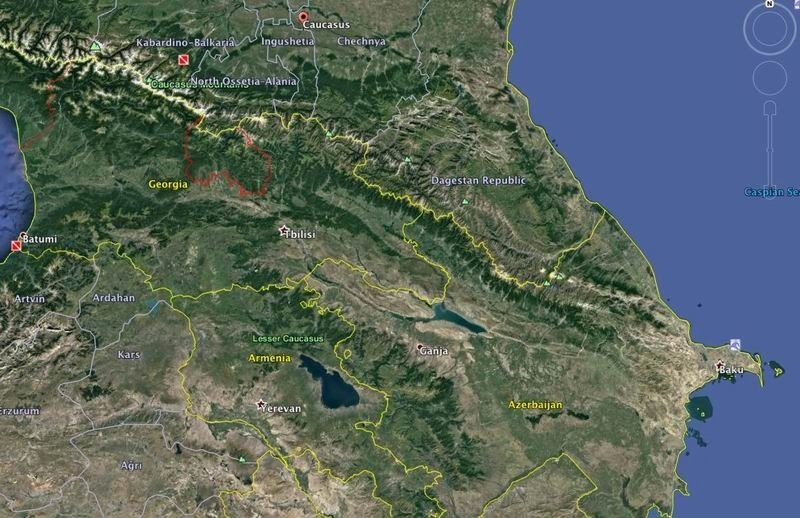

一年多前(2019年的6月10日至8月10日),我在外高加索地区做策展人驻留,拜访艺术家及工作室,参观美术馆,研究考察当地的现当代艺术。外高加索地区有三个国家,格鲁吉亚、亚美尼亚和阿塞拜疆,我一半以上的时间在格鲁吉亚,其余时间在另外两国匆匆度过。三国均在亚欧分界线的大高加索山脉以南,故而身处亚洲,北眺欧洲。其东临里海、西倚黑海,南接两大国伊朗和土耳其,地理上的特殊性使得三国受到欧洲文明和亚洲文明的双重影响;同时,作为小国,自然在历史上、且直至今日时常受大国角力的摆布与影响。历史的和地缘的状况,直接与间接地写入三国的现当代艺术中。

地图中的外高加索三国:格鲁吉亚、亚美尼亚、阿塞拜疆

在探访此区域的艺术的过程中,我“意外”地发现,由于在1922年至1991年三国同属苏联,曾共同受到苏联的影响,外高加索三国的现当代艺术中有了可供比较分析的相似性和差异性。而新中国成立后也有一段时间直接承继并继续发展了苏联的文艺政策,所以我在视觉感知上有诸多亲切感,因而兴趣盎然地比较研究起来。在此过程中,我并未着眼于三国的艺术如何贴合彼时的文艺政策,而恰恰相反,我留意于在不同阶段,艺术以何种不同的方式、援引何种资源越过或打破“现实主义”的桎梏,而进行各式各样的创作。我尤其关注了此地贯穿二十世纪的、以绘画为主的现代艺术,同时也将视野投向以多媒介创作的、新世纪的当代艺术。

不过,外高加索三国的现当代艺术之广博绝非任何一篇文字、一个展览或其他形式可以概述,但比较性关注和研究却是一个很好的起点,包括横向地跟中国作比较,哪怕有想象性的因素,仍颇具审美上的趣味。

苏联“社会主义现实主义”的显影与裂变

1922年,格鲁吉亚、亚美尼亚和阿塞拜疆整体性地加入苏联,名为“外高加索联邦苏维埃社会主义共和国”,至1936年,这一集团虽分崩离析,各自为阵,仍然作为苏维埃社会主义共和国,延续着苏联加盟国的身份。自上而下的现实主义艺术准则要求艺术家进行特定形式的创作。事实上,在外高加索三国整体加入苏联的上世纪二十年代,正是“现实主义”讨论在苏联发展的时期。以高尔基为代表,当时苏联文艺界就苏联新文学的特质开展了热烈的讨论,最终定名为“社会主义现实主义”,在1934年的苏联作家协会的章程上得到确立。在这一章程中,社会主义现实主义的定义由斯大林规定,作为指导全世界革命文学的理论,定义如下:

“社会主义的现实主义,作为苏联文学与苏联文学批评的基本方法,要求艺术家从现实的革命发展中真实地、历史地和具体地去描写现实。同时艺术描写的真实性和历史具体性必须与用社会主义精神从思想上改造和教育劳动人民的任务结合起来。”(摘自“冯雪峰:关于社会主义现实主义(节选)”,《文学理论争鸣辑要(下)》,上海师范学院中文系文艺理论教研室编,上海文艺出版社,1983年,第642页。)

我的图像记忆,由二十世纪中国美术填充起的那部分,有众多在此原则下创作出的作品。他们有的严格遵守,有的扭捏作态,有的风格死板,有的另辟蹊径。且不提文艺准则难以明确定义,哪怕是有严格的要求,任何原则往往也不可能完全框住艺术家的创作力。

亚美尼亚画家马里罗斯·萨良(Martiros Saryan)是长寿的艺术家,他生于1880年,1972年逝世,历经了亚美尼亚的俄罗斯帝国时代和苏联时代。这幅收藏于国家美术馆的1915年所作的《自画像》,早于1917年的“十月革命”,和任何思想改造或现实革命都毫无关联。这幅形式感极强的作品绚丽而耀眼:它并非历经雕琢以至“乱花渐欲迷人眼”;相反,艺术家用色大胆而纯粹,构图的因素一致且协调:简洁明了的配色、人像上有略带深浅的空间关系、具有十足平面感的花朵与配饰。的确,我们后来得知,二十世纪之交,他在莫斯科学画期间,深受高更和马蒂斯的影响,而平面性和光色实验正是西方现代主义艺术的重要突破。

马里罗斯·萨良,《自画像》,1915年

如果我们把萨良的创作单纯理解为西方现代主义的延伸,那必然是矮化了他的创作力,且枉顾了他所处的历史语境。如果从创作手法而言,他的现代主义风格似乎和后来苏联时期执行的社会主义现实主义格格不入,但是,萨良却在后来苏联时期的亚美尼亚成为了国家肯定的“人民艺术家”,三获“列宁勋章”。可以想象,在这个过程中,他在艺术创作上做了妥协——但是,妥协并不意味着退步,反而也可能促成另辟蹊径的突破。

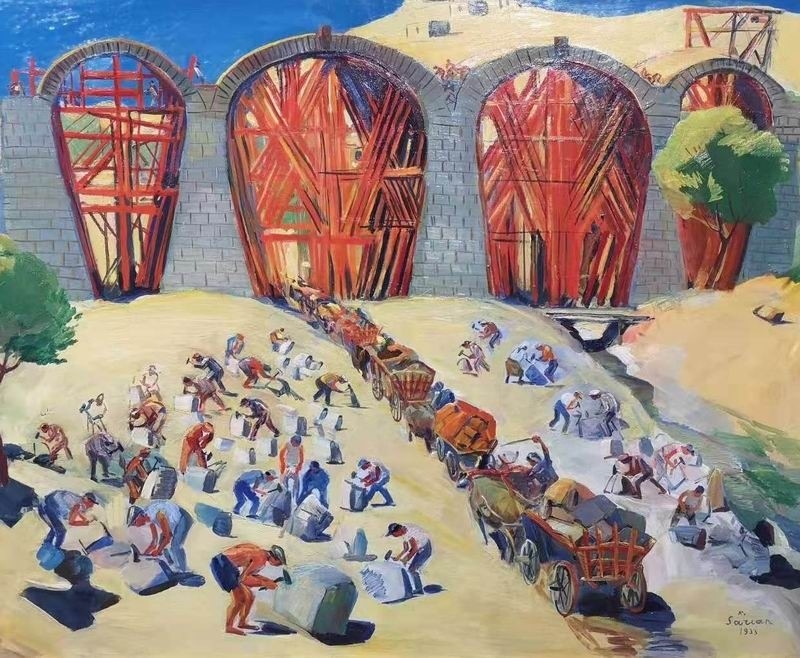

1933年,在“社会主义现实主义”即将被确立为苏联上下的文艺准则的前一年,萨良前瞻性地创作了以劳动人民为主题的作品,《盖拓河桥建设》。画面的主体是下半部分的劳动人民,他们在采石、修整、装车、运输,上半部分虽然占据画面不到一半的空间,但是建起的桥梁已然巍峨!仔细看桥上方的细部,红色勾勒的小人们,刚刚在桥的正中心布置好苏联的标志,红色五角星和镰刀。不同于后来诸多僵化的“主题性创作”,这幅作品不仅饱含着热火朝天的劳动热情,而且作品的形式、色彩和美学丝毫不因为需要配合主题而牺牲任何艺术层面的追求。地面泛白的土黄色,衬托了桥梁主色红色的耀眼,远处的天空,是极冷的蓝,再次与接壤的热烈的红形成一重对撞。在作品的小角落,几抹绿色点化了画面的生动感。作品以卓越而独特的视觉告诉观众:这是只属于萨良的作品,而同时也以劳动的热忱感染着所有人。

萨良,《盖拓河桥建设》,1933年

萨良,《盖拓河桥建设》(作品细节),1933年

三十年代末,苏联的“大清洗”波及了亚美尼亚的知识界和文艺界。在镇压中,萨良有12张人物肖像画被当局焚毁。面临严苛的环境,萨良不得不选择妥协,这一时期,他大量转向风景画这一相对中立的题材,避免了意识形态的错误。尽管如此,他仍然深陷政治风波,四十年代末,他被控诉走“形式主义”路线,是“亚美尼亚版的法国小资产阶级趣味”,以至于国民画家的身份都遭到动摇。好在,五十年代赫鲁晓夫上台后,严苛的气氛得以扭转。无论时局如何变动,无论题材选择如何调整,萨良的绘画美学依然在精进。1959年,他绘制了一副《亚美尼亚》为名的风景画。在画家心中,他也许是抱着对祖国山河的爱恋,把此画献给亚美尼亚;画笔依次绘出的山峦起伏,绵延着艺术家缱绻的情感诉说,颜色的渐变,有如细微的情动和脉搏的震颤。在后世看来,他以别样的画家之眼,定义了亚美尼亚的独特风光——那些平淡的山丘与河流,那些相似的农田与土地,经由他的笔与色,凝成了只属于亚美尼亚一地的绝世美景。我固然无法穿破历史的迷障与国别的区隔,真正融入画面中的山河。但我看着画面左下方树下的人儿,实在觉得这是可有可居之景。他们唤起我对亚美尼亚风景的无限向往!一时一地的文艺政策无法限制画家超脱的笔意,为了躲避也好,纯粹寄情也罢,萨良把亚美尼亚的风景定格为了历史的永恒。

萨良,《亚美尼亚》,1959年

在邻国格鲁吉亚,萨良的同时代人大卫·卡卡巴哲(David Kakabadze,1889-1952),也创作出了大量具有现代主义风格的社会主义题材作品。可以和萨良的《亚美尼亚》风景画作比照的,是卡卡巴哲为自己祖国风景立传的《莱奥尼水力发电站》。从题材角度而言,这幅作品是符合社会主义现实主义的要求的,凸显了劳动对自然的介入与改变以及工业化的新现实。但是,从风格而言,作品绝非对景观的忠实描摹,相反,恰恰彰显了诸多形式感的表达——这自然和卡卡巴哲20世纪初在的俄国学习经验和后来留法的人生阶段息息相关。田埂被分割成不同的色块,不同于萨良在《亚美尼亚》中颜色的渐进演变,卡卡巴哲更强调田野相接处郁郁葱葱的草丛,这些类似于中国画中的“苔点”,既是另一种连接过度不同色彩的方法,又定义了格鲁吉亚本土的田野风光。

大卫·卡卡巴哲,《莱奥尼水力发电站》,1947年

水利设施是常见的社会主义现实主义题材,代表着社会主义工业化,也因为规模之巨大而需要众多的劳动力,其建设便自带着劳动人民的献身精神和光荣使命。由此,水利设施也成为文艺表现的对象。在新中国成立的第一个十年,我们也有当时人尽皆知的北京“十三陵水库”和河南“三门峡大坝”的建设,并由此诞生了一系列的艺术作品。举例而言,画家吴作人分别于1955年和1959年两次赴河南黄河三门峡水利工地考察写生,创作出大量手稿,并绘制出巨作《三门峡·中流砥柱》,献礼社会主义和为之奋斗的劳动人民。在卡卡巴哲的作品中,我们也体会处于前景位置的水电站所代表的意识形态含义,不过,绘画却并不因此成为宣传工具。我们观察到,即便连发电站本身,也作了块面处理,并以几抹协调一致的蓝色,与整体画面有机地融合。在此,风格与世变凝成了一刻的语言,却也成了格鲁吉亚本土艺术的永恒见证。

吴作人,《三门峡·中流砥柱》,1955-1956年

阿塞拜疆艺术家拉西姆·巴巴耶夫(Rasim Babayev,1927-2007)是晚于亚美尼亚的萨良和格鲁吉亚的卡卡巴哲一代的画家,在20世纪后半叶,他在阿塞拜疆、尤其是地下的画家群体中极具影响力。他公开反对苏维埃艺术的官方话语,在绘画形式上,也主动疏离社会主义现实主义。他借鉴阿塞拜疆的民俗故事,大量在绘画中呈现“恶魔”(Div)的形象,张牙舞爪,绚丽多姿,虽出自悠久传说,但却像是一出当下时代的寓言。

拉西姆·巴巴耶夫“恶魔”形象作品

回看三国在苏联时期的现代艺术,尽管“社会主义现实主义”是官方文艺准则,但是其在各个区域的实行以及个体艺术家对它的接受度不尽相同,造就了三国现代艺术中的“出格”行为:有的艺术家配合宣传策略,选择正确的题材,但仍然在艺术形式上尽力保有自己的风格追求;有的一度顺从社会主义现实主义,但寻觅契机自然过渡或转换到新的风格;有的艺术家则更加具有对抗性,在野生状态下,汲取本国民间资源,完全恣意创作。这些作品,既共享同一历史背景的底色,但又各自因为不同的取材和而别具特点,各有千秋。

分崩离析与今日忧思

苏联解体后,高加索三国和俄罗斯的关系好坏不一,国家外交直接影响着新一代艺术家的取向。同时,因为三国毗邻欧洲这一艺术世界中的核心区域,所以欧洲的影响极快辐射到这个地区的创作中。对过往历史的认同与批判,直接影响到年轻一代艺术家的立场,比如格鲁吉亚普遍反苏、反俄,几乎中断交流;而阿塞拜疆和俄罗斯关系相对更近,俄罗斯的当代艺术也直接出现在阿塞拜疆的机构之中。亚美尼亚和阿塞拜疆则仍处于战争状态,彼此关闭边境,交流不通。有相互认识的两国的艺术家,他们的相遇相知却是在海外。

我在阿塞拜疆之时,当地的雅拉当代艺术空间(Yarat Contemporary Art Space)正俄罗斯艺术家陶斯·马哈切娃(Taus Makhacheva)的个展。艺术家出生于俄罗斯的伊斯兰教共和区达吉斯坦,她的个展出现于和俄罗斯交好的伊斯兰国家阿塞拜疆,并不令人意外——之所以这么说,是因为同样的展览几乎不可能移植到邻国格鲁吉亚呈现,俄、格恶劣的关系定是不允许这样的互动的。实际上,展览的议题跟整个外高加索区域的共享过往历史都相关:名为“喧闹的庆祝”(“Charivari”),展览考察了苏联时期高加索地区的马戏团历史,以宏大的装置作品为主体,佐以其他多媒体表达方法,呈现了区域历史和后苏联时期的传统、现代性和文化真实感等议题。马戏团、娱乐性、官方的包容度等问题在展览中微妙而轻快地体现,共享的历史问题浮出水面;与此同时,我不禁感慨:历史的共性在当代地缘政治的隔阂下,却无法共享给近邻;当代艺术既可以超脱于这样的区隔,把它们作为整体进行研究,同时也受制于此,无法真正在现实中巡回展出。与以往一样,艺术仍然在夹缝中求生、发声。

陶斯·马哈切娃,“喧闹的庆祝”展览现场

涉及俄罗斯,格鲁吉亚的当代艺术有普遍明确的反对姿态。比如,2018年首都第比利斯第一届摄影节中,一件委任的影像艺术《……我们再出来看一次星星》回溯了艺术家克里斯蒂安·巴拉尼(Christian Barani)在14年前的一次个人旅行和其后近10年的历史变动。两次旅行目的地一致,但本来静谧的村庄,而今已颓然。其转折点正是2008年的俄罗斯、格鲁吉亚战争,巨大的历史变动对于两国交界的村庄是摧毁性的。除却怀旧,作品隐隐吐露着对于侵略者的控诉。抒情的意味与格鲁吉亚当地普遍反俄的心态彼此照应。

克里斯蒂安·巴拉尼,《……我们再出来看一次星星》,2018年

除却作品所表达的,在跟这三个国家的艺术家交流的时候,也能明显感觉他们的外交观点和所属民族国家的政治立场的一致性。当代艺术普遍政治意味浓烈,在这片面积狭小而错综复杂的区域,立场与观点自然激进。但立场之外,艺术家创作的手法又各有特色,绝无法一概而论。如此看待此地的当代艺术,它们既和国家命运挂钩,又和历史撇不开关系;因国族矛盾,而彼此暗含立场冲突。我不免好奇,当三国艺术家以“外高加索”的集体的名义同时出现在海外的展览,他们彼此之间又会产生什么样的对话与火花?

以历史的视角,回看、反思三国的现代与当代艺术,我感到其中艺术与现实相互纠葛的因素,亦能审视艺术既深陷其中而又有所超脱的特殊位置。在此区域,艺术的位置很尴尬,实际上没有什么效用,主动或被动地随时代的风向摇摆不定,但是,她却保持着超越性的地方。这种超脱,不仅在于精神层面“无利害”地审美或形式主义的坚持和突破,而且有时也走入现实领域,成为艺术家、从业者得以跨越政治与地理边界进行沟通的飞地。

转自腾讯新闻