故宫六百年|这些玻璃画原来是为了乾隆朝的“蒙古包”装修

玻璃画是一种由西洋传入的工艺种类,可作建筑装饰之用。故宫博物院古建部保存了一批(103块)规格和装裱相同的玻璃画,作者通过大量的档案爬梳、实物分析,并借鉴科学成分检测结果,认定其最初为乾隆朝用在为宴请蒙古贵族而临时搭建在紫禁城内的“玻璃蒙古包”上,装饰位置为蒙古包的窗户和槅扇门上,此项研究解决了一个长期悬而未决的问题。

玻璃画是用油画颜料在玻璃反面绘制的图画,可利用玻璃的透明性在着彩的另一面欣赏,因此被称作“反向玻璃画”或“玻璃背画”。玻璃画在学术研究上的价值具有多样性,是近些年才开始的一个研究领域,作为一种独立且独特的艺术史类别,相关的学术研究仍处于起步阶段。

中国的玻璃画,无论是材料还是绘画技艺都是从西方传入的,因此,应格外关注其在中西文化交流中的作用。故宫博物院古建部库房内收藏有一批特别的玻璃画片,文物号为资古建0000769-资古建0000871,共103块,规格统一,装裱一致,绘画题材包括耕织图、历史人物、山水楼阁、花鸟鱼虫、西洋人物等,绘制的精美程度非常罕见。原古建部朱庆征先生曾对这批玻璃画进行整理和考证,研究成果于2001年在《故宫博物院院刊》发表。时隔近20年,随着档案信息化利用的便利,新材料的发现,以及对新技术手段的应用和跨学科研究的开展,研究者对这批玻璃画的探索取得了更加深入的进展。

一 玻璃画概况

这103块玻璃画,每片高约310毫米,宽235毫米,厚约3毫米,规格统一,背景大多不敷色,无画面部分透光。玻璃画镶嵌在楠木框中,框高350毫米,宽280毫米,厚20毫米,四面裁边,框上裱糊龟背锦夔龙纹黄绫。木框背面两立框边内侧,各有两个木插销。

根据朱庆征文章所述,“整理玻璃画时发现其中有一张字条,‘由保东庑移来。系芥七五号用的。一九五六年九月二十五日’”。这批玻璃画是1956年由保和殿东庑移交过来的。“芥”七五号是清室善后委员会清点清宫财物的编号。查阅清室善后委员会“故宫物品点查报告”中的编号,“芥”字号为造办处的记数,编入第五编第二册卷三“造办处”。记“七五,玻璃画片,一百〇三件”,参考芥字号的文物,显然是存于造办处的库房。可见,这批玻璃画原是清宫造办处收贮的,之后移至保东庑存放,1956年移交至古建部库房。

这组玻璃画从绘画题材上分为古代人物故事、山水楼阁、耕织图、花鸟、鱼草、西洋人物等几类。古代人物故事玻璃画,共8块,皆为纵向,故事内容包括伯牙子期遇知音、司马光投壶新格、老子出关、陶渊明爱菊、王羲之爱鹅、林和靖爱梅、周敦颐爱莲等。仙山楼阁共16块,其中纵向8块,横向8块。耕织图8块,皆为纵向。其中耕图4块,分别描绘“拔秧”“灌溉”“持穗”“礱”的耕作场景;织图4块,描画“二眠”“炙箔”“纬”“成衣”的纺织图景。花鸟图47块,均为纵向,其中花鸟15块,花卉32块。花卉有菊花、荷花、野菊花、秋海棠、珊瑚藤、虞美人、桃花、石榴花、月季、牡丹、萱草、鸢尾、蓼花、紫薇等。花鸟图则有喜鹊梅花、牡丹画眉等。鱼草图8块,皆为横向。西洋人物画共16块,纵向,其中8块为西洋美女,8块则是描绘了西洋人生活劳作的场景〔图一至图八〕。

〔图一〕古代人物图玻璃画

〔图二〕耕织图玻璃画

〔图三〕花卉图玻璃画

〔图四〕花鸟图玻璃画

〔图五〕山水楼阁图玻璃画

〔图六〕鱼草图玻璃画

〔图七〕西洋美女图玻璃画

〔图八〕西洋风俗画玻璃画

二 绘画技法与风格

玻璃画绘制方式与普通绘画截然相反,它用独特的回溯式倒序作画,即将最接近观赏者的最“表层”画作内容先绘于玻璃表面,再将逻辑顺序更基础的色块叠加于之前的“表层”色彩上。例如人物画先描绘人脸部位的鼻眼、眉毛、嘴等突起的部位,再绘制人物脸部轮廓,最后绘制头发,人物图案绘制完后再画背景。花鸟鱼虫亦然,先画花蕊、鸟和鱼等的眼睛,再画花瓣、鱼鸟的头部等位置,最后画背景。玻璃画以这种与正常作画“相逆”的步骤展现出来,使观者可以从玻璃的另一面看到与油画一样的效果。

古建部所藏玻璃画即是采用了这种图像表里倒叙、左右颠倒的绘画程序。

以资古建809为例,绘制“耕织图”中“织”图第16图“纬”的画面〔图九:1〕。正面观看画面清晰,人物面部眼、鼻、嘴等五官和衣纹褶皱分明可见,房屋瓦楞、树干皴皮、树疖、松脂、树叶、地面苔藓、虎皮石墙垣都用线条清楚地描绘出来。从背面即绘画面观看,虽然也能看出画面的内容,但人物面部只见轮廓无五官的线条,衣服无褶皱,树干、树叶、松枝和屋顶等只有轮廓和填彩,看不见清晰的线条纹理,画面最表层的图像在绘制的一面均没有表现,绘制时采用了“逆向”的绘画顺序,表面的涂层被覆盖了〔图九:2〕。

〔图九:1〕耕织图“纬”玻璃画正面

〔图九:2〕耕织图“纬”玻璃画背面

玻璃画的绘制不仅里外倒序,而且还要图像左右颠倒,仍以资古建809为例,正面房屋围墙由东南向西北的走向延伸,摇纺车的人位于画面右边的房子内,寒暄的两位妇女则位于画面左侧的庭院中,背面则正相反,房屋围墙的走向是从西南向东北延伸,摇纺车的妇女在画面右边,寒暄的妇女则在画面右边。

若在绘制的时候没有注意左右颠倒,呈现出来的图像则是相反的。如资古建833的画面内容是“耕织图”中“织”图第二十三“成衣”的场景,与台北故宫博物院藏“焦秉真耕织图”及故宫博物院藏“清人画胤禛耕织图”中的“成衣”场景正好相反,恐怕是绘制人员按照图样绘制时没有注意到左右方位应该颠倒〔图十:1-2〕。

〔图十:1〕耕织图“成衣”玻璃画

〔图十:2〕清人画胤禛耕织图册46/52 纵39.4厘米 横32.7厘米 故宫博物院藏

对玻璃画样本更要注重其背面的研究。透过正反两面观察研究,其绘制技法和多层次叠加的绘制形式会愈加清楚。

〔图十一〕欧洲18世纪玻璃画 图片来自Simone Bretz: Hinterglasmalerei...die FarbenLeuchten so Klar und rein Maltechnik Geschiche Restaurieung

中国的玻璃画正反面的效果差别不如西洋玻璃画明显,西洋玻璃画由于油彩浓厚,正面效果突出、立体,而反面则几乎看不出绘画图案〔图十一〕。美国威斯康星大学麦迪逊分校博士研究生金瑛对此作过深入研究,并将其未刊发的成果分享与我,她在论文《玻璃之旅》中提到,“中式玻璃画着色皆由一层层稀薄的颜料反复叠加而成,画家们可以这种方法来控制画面,使后面添绘的涂层色彩能够透过之前画好的涂层,最终在观者眼中呈现出几种不同颜色涂层调和后的色彩,从而达成意想中所追求的视觉效果。正因为这种分层效果是由稀薄的颜料涂层绘制而成的,中式玻璃画往往采用黑色衬背,并将其放置于玻璃画和画框之间,从而使玻璃画的发色更加明显,如不放置黑色衬背,则图像色泽不清晰(颜料上色太薄),看起来像是照片底片”。 “中国的玻璃画背面效果与正面几乎相同,因为他们先画背景后画高光区”。

正如金瑛所论述的那样,古建部所藏的玻璃画无论采用哪种绘画手法,玻璃画的敷色都较稀薄,即使在涂绘第二层、第三层图案的时候也能透出初始涂层的画面,正面图案清晰明亮,反面图案稍微模糊、黯淡,但依然可以看出画面的内容。着彩清淡的花卉鱼草图正反面的差别更小,以致于有些工匠们在安装时把画面安反了,反面被安在了迎面〔图十二:1、2〕。

〔图十二:1〕鱼草图玻璃画正面

〔图十二:2〕鱼草图玻璃画背面

古建部藏玻璃画都是绘制在透明玻璃上,采用了两种背景绘制方法,大部分的玻璃画在主图案之外不敷色,保留玻璃的透光效果,既有图画又可以透光。只有描绘西洋风俗的玻璃画,才会在画面之外的天空也彩绘颜色,按照西方玻璃画油画的方法绘制〔图十三〕。

〔图十三〕玻璃画的透光性

除题材外,古建部藏玻璃画的绘画风格也存在一定的差异:

“耕织图”,以康熙皇帝下旨焦秉贞绘制的《耕织图》为蓝本绘制,并参用了西洋的透视法,笔触细腻,色彩明亮。

“山水楼阁图”,风格稍有差异,可分为三类。一类是青绿山水,皆为纵向;一类是青绿山水,金线勾勒,色彩棕红,皆为横向;一类则是淡雅的山水画,一幅横向,一幅纵向。山水楼阁画法细腻,建筑复杂,楼阁富丽,图案均符合宫廷绘画审美。尽管使用了文人画中常见的“寒江独钓”题材,但却与文人画苍凉江水一叶扁舟,隐士独钓,江岸上建筑皆为茅舍草屋的表现手法不同,玻璃画中的山水楼阁均为金线勾勒,符合皇家富贵的审美情趣〔图十四〕。

〔图十四〕山水图玻璃画

“花鸟图”,花鸟工笔细致,花瓣叶子灵动、翻卷。鱼草多为群鱼朝贺,是皇家喜爱的题材。

总之,这些玻璃画的题材和风格,都具有较为明显的宫廷画家风格。

另一类是西洋人物画,包括风俗画和仕女画。风俗画表现的是西洋人生活的场景,人物是西洋人,而场景如山、水、竹子、拱桥则是典型的中国式场景〔图八〕,此类画绘制粗糙,人物比例失调,形象粗劣,推测是广东工匠绘制的;而西洋仕女则绘制精细,图中的壶、碗、烛台和地毯的花纹都用金线勾勒〔图十五〕,但是比例和姿态存在很多问题,推测也是广州工匠绘制的。

〔图十五〕西洋美人图玻璃画

清宫的玻璃画有不同的来源,有宫廷如意馆画匠绘制的,也有广州画工绘制的,所以画片的风格不完全统一。玻璃易碎,玻璃画常因损坏而按照原样重新绘画,画样人卢鉴就曾“照破玻璃上画山水一样画仿”过,不敷使用时重新换配,造成了同组玻璃画中画片风格的差异。

三 玻璃成分与绘画颜料

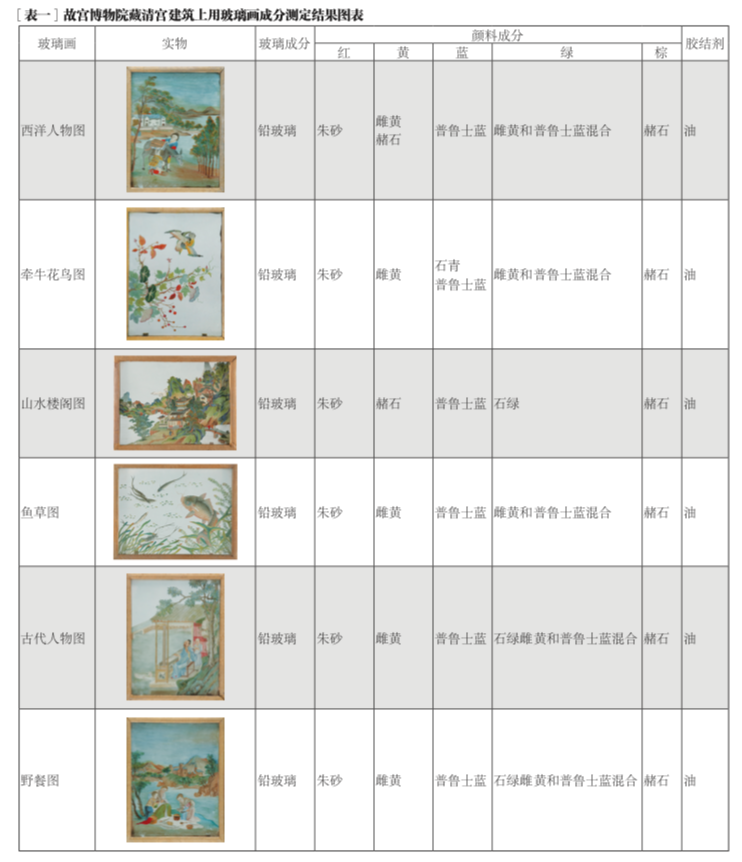

玻璃画的研究得到了故宫博物院文保科技部的大力支持,研究人员选取了6幅玻璃画,检测了玻璃本体、颜料和胶结剂三者的主成分[表一]。

[表一]故宫博物院藏清宫建筑上用玻璃画成分测定结果图表

古建部藏玻璃画使用的是透明的平板玻璃。玻璃在清代中期是一种非常珍贵的材料,绘制玻璃画的平板玻璃,是中国自产的还是进口的,一直是学界尚未明确阐明的问题。早在康熙时期宫廷造办处就已建立了玻璃厂以生产御用玻璃器皿。然而,玻璃厂虽“掌握了中国最顶尖的玻璃烧制工艺,却始终无法自行制作出平板玻璃”。学者们从字里行间的叙述中暗示着玻璃画所用的玻璃是欧洲进口的。

据档案记载,雍正时期清宫开始尝试平板玻璃的制造,雍正六年(1728)怡亲王在自己的王府内烧造成小片白玻璃片,雍正皇帝下旨玻璃厂用心精细仿造。乾隆时期平面玻璃的烧造亦在继续地尝试中,由于内府烧制的玻璃成本核算太高,乾隆皇帝下旨不必做。乾隆时期宫廷造办处的玻璃厂已经能够生产出小块的玻璃片,但是由于配套技术当时仅在欧洲具备,所以很难在中国传播平板玻璃制作的知识。规模化生产的技术难关并未攻克,造价太高,所需要的玻璃片“必须仰赖粤海采购进口”。金瑛在文中还从英国商人将玻璃从英国航运至广州,广州画工绘制玻璃画再运回英国的过程,玻璃画使用的玻璃的材质,中国玻璃作坊生产玻璃的方法,以及清宫玻璃重复利用等方面分析,中国玻璃画的玻璃是从欧洲进口的。

古建部所藏的玻璃画所使用的玻璃,经检测属铅玻璃,玻璃的透明度和亮度较高,应该是进口玻璃。

绘制玻璃画的颜料使用了朱砂、雌黄、赭石、石绿、普鲁士蓝(prussian blue)以及石青、雌黄、雌黄石绿和普鲁士蓝的混合颜料。其中朱砂、雌黄、赭石、石青、石绿是中国传统绘画颜料,普鲁士蓝则是进口颜料。

普鲁士蓝1704-1707年由德国人发明并开始使用,实际上直至“1724年其制作秘方公开后,方逐渐流传于欧洲绘画界,而大量流行使用仍是十八世纪中叶以后”。

以往认为普鲁士蓝大致于1775年左右进口至中国。紫禁城内目前在萃赏楼碧纱橱中发现了普鲁士蓝,萃赏楼的内檐装修材料是乾隆三十八年(1773)下旨扬州筹备制作的,三十九年完成并运进宫内安装,由此说明在乾隆三十九年前普鲁士蓝就已经在扬州地区使用。作为中国对外贸易的前沿港口广州可能出现的时间会更早一些。最近台北故宫博物院在郎世宁的绘画中检测到了普鲁士蓝,或许更早的时候传教士们便可能已将其带入中国。古建部所藏玻璃画的样品检测中,每块中都发现了普鲁士蓝,因此玻璃画绘制年代的上限有可能提早到18世纪30年代。

绘制玻璃画时要在绘画颜料中加入适量的油作为胶结剂,目前对于油的具体种类还不确定,期待今后进一步的检测结果。

四 来源与用途

古建部所藏103块玻璃画,规格统一,裱糊一致,应该是用于同一座建筑或器物上。但玻璃画的绘画题材、风格和绘画颜料却不一致,玻璃也有厚薄之别,可见这批玻璃画不是一次专为某一处绘制的,应该是分几次绘制或者是从其他地方拆下来的。

进一步分析这一批玻璃画,发现了一个很有趣的现象,即每一类玻璃画的数量恰好都是8的倍数。据档案可知皇宫中有大量使用玻璃画做宫灯的记录,被称为“灯片玻璃”,一般一个方形宫灯需4块玻璃画,一对灯则需要8块,而且这些灯片玻璃常常被拆下来移作他用。拆下来的玻璃画被用在书格、佛格上,更多的是用在建筑的窗户眼和内檐装修的槅扇、横披以及玻璃蒙古包上。

灯片玻璃的尺寸大小不一,有长九寸八分(313毫米)、宽八寸二分(262毫米),有长九寸四分(300毫米)、宽七寸四分(236毫米),还有长九寸八分(313毫米)、宽七寸八分(250毫米)的,古建部藏玻璃画长310毫米、宽235毫米,与长九寸四分宽七寸四分的灯片玻璃尺寸相当。

由此看来,古建部所藏的这组透明的带有图案的玻璃画最初的来源很有可能是“灯片玻璃”。但是,这组玻璃画的最终用途一直是学界争论的焦点。

玻璃画安装在木框内,木框背面两立框边内侧各有两个木插销,这种结构符合清代玻璃窗户眼和槅扇心的结构和安装方式,上下木销为了将画框固定在窗屉或槅扇心屉上。为了安装方便,大多在画框的侧面锦缎裱糊面上用墨笔书写编号,如“左三上”、“左五上”、“东四上”、“前东上”等。有的玻璃画上有两个编号,如资古建784上有“左九下”和“三号下下”,资古建785有“左十下”和“四号下”,资古建824有“后门东上上”和“右三下”等等,第二个号是写在纸上贴在玻璃框顶端。由此看来,这些玻璃画曾经使用过,后来又被拆下用到别处。据统计,有编号的玻璃画共82块,其中有两个编号的为9块,无编号的有21块。没有编号的有的是无楠木边款,也可能是侧面裱糊的锦缎破损以致编号缺失,也有些可能本身无编号〔图十六〕。

〔图十六〕玻璃画边框

〔图十六〕玻璃画边框

经过认真比对、排列,纠正一些不合理之处,基本复原出玻璃画的大致排列顺序[表二] 。(按:此表篇幅较大,详见纸本)。

朱庆征先生在文章中说:“乾隆登基后,升乾西二所为重华宫,乾西三所是否随之改名为重华宫厨房,不详。笔者在查资料时,曾见一清朝所绘的彩色墨线图,在重华宫厨房一区,表明为‘建福东宫’ 其范围内有一座建筑与笔者分析推论出的建筑形制极为相似,且有芥七五号之记。”根据朱先生的分析,这批玻璃画用于重华宫厨房,然而他并未标注图纸的来源,笔者目前也未曾见到那张图纸,无法判定芥七五号建筑的位置,笔者认为朱先生的推论有待商榷。

其一,朱庆征先生的推论基于那张“由保东庑移来。系芥七五号用的。一九五六年九月二十五日”的字条,“并根据清室善后委员会清查编目‘芥’字号包括两个地区,一为造办处,二为重华宫厨房”,笔者在造办处“芥七五”号的档案中找到了这批玻璃画的记录,它们的来源是造办处而非重华宫厨房。

其二,朱先生推断这批玻璃画部分安装在外檐门窗上。事实上,玻璃画均用楠木镶框,外面有的还用黄绫包边,如安装在外檐门窗上,风吹雨淋很容易损坏,推测用于外檐窗户上的可能性不大。

其三,清代中期窗户上的“玻璃窗户眼”安装在支摘窗的下层窗上,一扇窗户一般安装一块间或两块画玻璃。每间两扇窗户,按照每扇窗户两个窗户眼,共8个窗户眼,也就用8块玻璃画,上扇窗不安。而朱先生认为每扇窗户上下窗均安玻璃画窗户眼,似不合乎规矩。

其四,重华宫厨房前殿进深4000毫米,按照一般槅扇尺寸450-600毫米,重华宫厨房前殿的东西缝最多只能安置8扇槅扇,参考乾隆时期内檐装修的实例,重华宫明间东西缝各安碧纱橱一槽槅扇8扇,建福宫东西缝各安槅扇8扇,朱先生推断的室内明间东西缝安置12扇槅扇与建筑尺度不符。

因此,笔者认为,朱庆征先生的推论有待于进一步的论证。

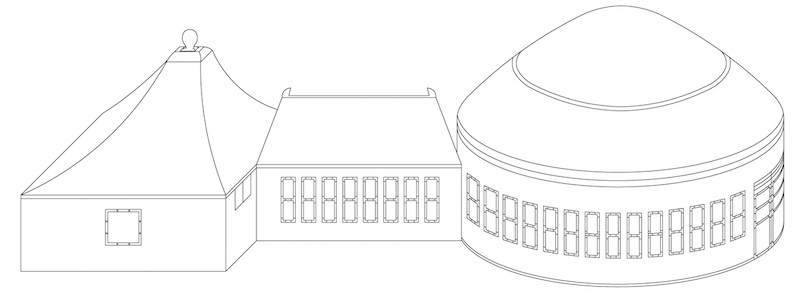

此外,大量的档案还记载,从灯上拆下来的玻璃画片很多都用在了蒙古包上。乾嘉时期每年的十二月二十一日左右,在紫禁城的建福宫南西厂子搭建蒙古包,宴请蒙古王爷及外藩王公,活动结束后即拆除。乾隆十四年之前西厂子搭建的大玻璃蒙古包,直径约七丈;十四年建雨花阁,西厂子空间缩小,十五年后搭建的蒙古包大约在二丈五至二丈八尺之间。

乾隆五年开始搭建一种“蒙古包并穿堂方房”的蒙古包,前为圆蒙古包,后为亭式或方形蒙古包,中间用穿堂连接。这种形式的蒙古包在乾隆时期逐渐确定,虽然大小时有变化,但却是西厂子蒙古包的常规形式。乾隆四十四年后改为一间蒙古包。

“并穿堂方房”的蒙古包,前面的圆形蒙古包用墙围合,墙上开窗,前后开门。中间穿堂的东西墙上亦开窗,后面“四方亭式蒙古包东西围墙不用窗户,东西二面各安方窗二个”。圆蒙古包和穿堂窗户形式为槅扇窗,每扇安玻璃二块,圆蒙古包前后门为槅扇门,每扇上亦用玻璃二块,因此称为“玻璃蒙古包”〔图十七〕。

〔图十七〕玻璃蒙古包示意图 程枭翀绘制

安装在蒙古包上的玻璃用的是灯片玻璃画,玻璃画边框用“楠木糊锦边”,框上写有编号。圆蒙古包墙上的槅扇窗按照左右方位编号,穿堂按照东西排序,前后门标为前门、后门。蒙古包大小不同,安装的玻璃窗数量也就不同。有24扇、28扇、32扇不等。按照乾隆三十二年的一条档案,进深二丈的蒙古包,“周围安玻璃壁墙二十八扇”,这座蒙古包是单体蒙古包,只有前门,那么直径二丈八或二丈四后接穿堂的蒙古包,除去前后门,周围墙安装24扇玻璃窗再加上前后槅扇门两边各一扇,共28扇玻璃窗应该是一个合理的数字。

古建部的这组玻璃画,画框上部有两个突出的榫头,下部也有两个销子。上部的榫头插入框架的卯口内,下部的销子可以将玻璃画与外部框架固定,此一构造也符合槅眼、窗户眼的安装方式。

从玻璃画的大小、数量、排序以及边框的材质和裱糊形式几方面,将档案记载与古建部所存玻璃画对比分析,笔者大胆推测古建部所藏的玻璃画是用在带穿堂的玻璃蒙古包上的:左一至左十二、右一至右十二安装在圆蒙古包两边墙窗户上;东一至东八、西一至西八安装在穿堂东西墙窗户上;前一至前四、后五至后八为圆蒙古包前后槅扇门上,前后槅扇门分别为4扇,前一至前四为前门,后五至后八为后门,因槅扇门的宽度较窗户宽,下部绦环裙板,故使用了横向玻璃画;前东、前西分别为前门东西两边的窗户;后门东、后门西则为后门两边的窗户。

前门东西和后门东西玻璃画的排序,从南面看,前门东西的人物相对,后门东西的人物则相背,从北面看后门东西的人物则相对。因此可以断定,玻璃画是从室外观赏的。玻璃画只能覆盖槅眼及窗户眼部分,槅心及窗户棂条部分仍然透风,需用高丽纸等糊饰,我们在玻璃画框的背面发现了糊纸的痕迹。

最后是关于这批玻璃画绘制年代的探讨。根据档案中关于乾隆五年搭建的玻璃蒙古房中“人物画片安在蒙古包前后门两傍窗户上,花卉画片安在中间穿堂窗户,上边安山水画片,下边安鱼草画片”的记载,其山水和鱼草画片的排列顺序与“前一至前四”“后五至后八”的玻璃画排列相同,花卉图片与推测的安装在穿堂窗户上的“东一至东八”“西一至西八”一致,由此推断这种排序是乾隆时期的较为常见的规律。

乾隆时期的档案中记载了大量的玻璃画绘制,绘制者有西方的传教士、如意馆的画家和广州的画工,也有大量的玻璃画在广州绘制以及广州进贡的玻璃画的记载,之后的档案中则很少见到类似的记载。另外,玻璃画中的一幅花鸟图〔图十八〕与《清人画弘历古装行乐图轴》〔图十九〕中所挂宫灯上的花鸟画极为相似。

〔图十八〕花鸟图玻璃画

〔图十九〕清人画弘历古装行乐图轴(局部) 故宫博物院藏

综上,笔者倾向于古建部所藏玻璃画,正是乾隆时期安装在玻璃蒙古包上的玻璃画。

西厂子的玻璃蒙古包,从乾隆时期开始搭建,直到清晚期一直沿用,这些玻璃画也随之一直沿用下来,搭建蒙古包时将玻璃画安装上,拆撤蒙古包时则将玻璃画收存在造办处。因此,清史善后委员会在清点文物时,这批玻璃画就存放在造办处库房内。

五 结语

玻璃画在清宫建筑中的使用位置,包括外檐窗户、内檐装修和临时搭建的玻璃蒙古包,使用数量很大,但文物遗存却并不多见,现仅见古建部所藏103块,以及原状遗存中为数不多的几块。

古建部所藏玻璃画,笔触细腻、画风工整、画面优美,呈现出明显的宫廷风格。通过对大量档案的梳理和对应分析蒙古包玻璃画的安装形式、玻璃画的使用数量、排列顺序以及画框的装裱特点,我们发现古建部现存玻璃画与蒙古包的玻璃画使用基本相同,可以肯定古建部所藏的玻璃画是用于玻璃蒙古包的窗户和槅扇门上的,这一推断解决了一直以来悬而未决的一道难题。

玻璃画是一种起源于西方的工艺品类,清代中期逐渐在宫廷普及,古建部所藏的玻璃画,图案取材于中国传统绘画中常见的花鸟、山水楼阁、人物故事以及具有教育意义的《耕织图》等,也有少量中国画家绘制的西洋人物。绘画颜料有朱砂、雌黄、赭石、石青和石绿等,都是中国绘画中常见的颜料,只有少量普鲁士蓝为西方颜料。绘画虽然按照西方玻璃画的倒叙技法,却改变了西洋施厚重油彩的绘制传统,敷色变得稀薄、半透明。在清代宫廷,玻璃画为迎合中国皇帝的审美、适应中国皇宫的需要发生了相应的变化,从绘画的颜料、技法和风格以及使用功能上都经历了中国化的演变过程。

附记:本文的写作,得到故宫博物院玻璃器研究专家张荣女士和古书画研究专家李湜女士的指导和学术支持;故宫博物院文保科技部的曲亮、李广华团队检测了玻璃成分和绘画颜料构成,为我们的研究提供了科学的依据;英国伦敦大学学院(UCL)戚馨之同学为我们翻译了英文及德文著作,作为我们研究的参考。在此一并感谢。

(本文作者单位为故宫博物院古建部,原标题为《故宫博物院藏建筑装修用玻璃画再探讨》,全文原刊于《故宫博物院院刊》2020年第10期,澎湃新闻经作者授权刊发时,注释未收录。)