首场圆明园遗物与文献展,开创圆明园遗址保护先河

1860年10月初,英法联军攻入北京,洗劫圆明园,更于10月18日纵火焚毁了圆明园,一代名园就此灰飞烟灭。在那国弱遭欺、民不聊生的年代,人们自然顾不上关注圆明园遗失文物的下落。而随着时间的推移,学界逐渐开始考证并追查圆明园遗失文物。并从上世纪30年代起,媒体上开始发表圆明园罹劫公共纪念文,以及举办“圆明园遗物及文献”展览。

今年是圆明园罹劫160周年,兹作此文以纪念。前事不忘,后事之师,我们国家与民族只有永远保持前进与发展,才能自立自强,不受外欺。

▲圆明园(资料片) 张风 摄影

1930年

媒体刊发圆明园罹劫纪念文

1930年12月初,天津《大公报·文学副刊》第151、152期连载了一篇意味深长、令国内读者无不为之动容的文章。这篇文章名为《圆明园罹劫七十年纪念述闻》,作者乃是著名学者、时任北平图书馆编纂委员会委员、商务印书馆编译所编辑的向达先生。

这一篇文章,乃圆明园罹劫以来第一篇在国内公共媒体上公开发表的纪念文章,可称圆明园罹劫以来从学术史角度向国人号召纪念与追思的先声,实令当时的读者颇有“石破天惊”之感触,在社会各界也确曾起到了“一石激起千层浪”之反响,有着极其深远的社会影响。

须知,此文刊载于当时的国内第一大报《大公报》,无论是传播效率还是传阅数量之巨,在当时都是无以复加的。此文影响之大,最直接的反应即为次年营造学社组织举办了“圆明园遗物与文献”展览,继之而来的还有1933年编印发行的《国立北平图书馆馆刊·圆明园专号》。

虽然自1860年圆明园被英法联军焚毁劫掠以来,各类追思、忆述、评论类的诗文时有涌现,可如此文般系统、充分、简明的表述,实在是难得一见。此文乃是建立于翔实缜密的史料搜求与考证基础之上的,以学者立场从学术史角度着眼,又矢志于向大众读者公开披露这一事件的诸多确凿历史信息。仅此一点,此文的社会价值之高,即已超越于一般意义上的文人凭吊遗迹遗物类的诗文之作。

这篇万余字篇幅的文章共分为四个章节:圆明园建筑与西洋教士;英法联军之役:圆明园之被掠与焚毁;关于圆明园之各种资料;论保存圆明园及其他诸残迹。把圆明园这一历史遗迹与“圆明园罹劫”这一历史事件的来龙去脉,以及如何守护与研究这一历史遗迹的问题,深入浅出地向大众娓娓而述,读后有迎刃而解、拨云见日之感。

▲《圆明园罹劫七十年纪念述闻》

譬如,首度披露承德避暑山庄原藏“二十页圆明园欧式宫殿图”,与当时北平、沈阳两地故宫新近发现的所谓“同样印本为西人所绘”图册,是有所不同的。二者所描绘的并不是同一处景观,后者实为“康熙时耶稣会士马国贤(Matteo Ripa)为帝用铜版雕热河三十六景图”。

再者,还详加考证“二十页圆明园欧式宫殿图”,其图案乃表现“长春园谐奇趣远瀛观等”景观;并辨析称圆明园中西洋建筑虽颇引世人注目,“然此俱在圆明园东北隅,高宗所筑长春园中;为圆明园之旁支而非其正体也”。

又如,关于焚毁圆明园的祸因与罪魁,此文也从坊间盛传、众说纷纭的各类传闻掌故里“脱颖而出”,明确指出“圆明园罹劫”乃英军出于报复心理使然,完全是侵略者肆无忌惮的暴行,并无别因。文中用了不少篇幅去辨析英方相关文件,这些英方重要文件一经翻译披露,真相自然大白于天下。此文更进一步将“圆明园罹劫”与1914年欧战中德军炮毁比利时卢文大学图书馆的事件相比较,颇为愤慨地写道:

一九一四年欧洲大战起,德军侵入比境,炮轰卢文大学图书馆,历世积藏之珍籍,胥罹浩劫。其后诸国对于德人此举,深致诘责,以为罪莫大焉。庸知七十年前,英法联军攻我国都,以数人遇难,竟不惜于和约将成之际,将圆明园付之一炬。既掠其珍贵,复焚其名园,损失之钜,岂逊于比国一卢文图书馆?西洋Vandalism(笔者注:即本文后称所谓“番达主义”,意即摧毁文化艺术之主义)之摧残中国文明,此为第一次,庚子之役而又重演……

向达先生的《圆明园罹劫七十年纪念述闻》在《大公报》刊登后,又由更为专业的文物与建筑保护组织——营造学社出面,印制成二十页的“抽印本”,并免费送给读者。

1931年

首办“圆明园遗物与文献”展览

就在向氏此文发表三个月之后,时至1931年3月,营造学社拟举办“圆明园遗物与文献”展览,决意以该文为主体,为此次展览编制一份提纲挈领、言简意赅的介绍书,并分赠给所有参观展览的嘉宾与观众。为此,学社方面特意邀请向氏参与此次展览介绍书之编撰。

▲“圆明园遗物与文献展览”之报道,原载于上海《申报》。

向氏对此次展览所寄予的希望,归结起来,不外乎四个方面,即首先告诫国人永世不忘圆明园罹劫之国难与国耻;其次,国人应了解圆明园在西方艺术史上亦有重要地位;再者,国人还应知悉圆明园曾为中西文化交通史上最可纪念之物;最后,国人今时之责任乃全力守护圆明园现有遗迹与遗物。应当说,这样的寄望与呼吁,也基本概括了后来所有涉及圆明园的相关研究与保护工作的基本指向。当然,这样的寄望与呼吁,在当时的中国,在当时内忧外患的国内时局下,有相当一部分只能是奢望。不过,向氏的文章与营造学社的展览,却实实在在地展现在世人面前,在当时的中国可称创举。

当时营造学社已经搜集到的圆明园遗物,无非太湖石、石质建筑构件、砖瓦、烫样等;文献之类,则有图样、绘图题咏、工程则例、工程做法、匾额清单、中外相关记载等。为了能展出更多的圆明园遗物,营造学社向社会发出“征集文物通启”。

应当说,这些圆明园遗物与文献,非专业人士对其几乎一无所知。普通民众对圆明园遗址中的建筑残件,亦并不以文物或史迹视之,甚至个别人还有意无意地参与过搬移残件与破坏遗址的行为。这样的行为,在清末民初动荡剧变的国内时局之下,简直是不值一提,从来无人过问。直至故宫博物院成立之后,才有有识之士出面干预,不过仍停留在文明呼吁层面,并无相关法规出台,在事实上仍属无法可循的局面。

圆明园遗址中的建筑残件,因其质地坚实、石材精良、雕刻优美、造型别致等诸多“可用”之优点,被一些官员豪门明转暗移,挪作建筑私家宅邸、园林甚至陵墓之事,屡见不鲜。譬如,苏州拙政园中曾有九只圆明园汉白玉石雕柱础,被用于置放花盆,今尚存八只。又如,南京谭延闿墓的牡丹花坛就是圆明园遗物。1934年出版的《古物保管委员会工作汇报》记载,当年一个名叫胡九斋的古董商在北京搜罗的一批石刻文物被国民政府查扣,按照最初的计划,中央古物保管委员会准备将这批文物赠送给北京的中南海公园,但对方表示“器物过重难以运送”,后来便运至南京,划拨为建造谭延闿墓所用。诸此种种案例,屡见不鲜,至今仍有实物印证。

▲圆明园仙人承露盘基座,曾移至中山公园,位于“公理战胜牌坊”一侧,用作园灯基座。

至于普通民众在圆明园遗址中,随意搬移、刻画、损毁、摆弄残件,更是司空见惯,从无追究。时至1932年1月24日,北平《世界日报》之上,仍在刊发“圆明园白石柱日渐残毁,古物保委会再请查禁”的报道,仍称“西郊圆明园故址,西洋楼一带,存有昔日白石建筑甚多,时有游民捣成细料,售与城内米肆”云云。对此行径,古物保管委员会能做的,也无非是“一度函请北平市政府查禁”。孰料屡禁不止,“捣取者,每日更成群结队前往,且称已出价收买”。委员会方面不得不再次致函北平市政府,再度申言告诫市民,至于究竟如何查禁,之后收效如何,则未见后续报道了。

不妨揣想,在当时的公共文化环境与社会事务管理水准之下,营造学社出面来组织举办此次展览,实属难能可贵,此次展览的学术与社会价值是并重的。展览虽尚在筹备阶段,可那一纸多方发送、广而告之的“征集文物通启”,恐怕就已然与那一通古物保管委员会致北平市政府的公开信的效果不相上下了吧。

那一纸“征集文物通启”,固然有其为展览筹措之初衷,可亦不妨视作营造学社以学术团体的微薄之力,试图向民众普及圆明园遗物文献的概念与认知,试图令民众意识到圆明园遗物文献的价值与意义。这一开展之前不久公开征集展品的方式,可能并不能真正征集到多少珍稀瑰宝,可这一方式本身,不正是一次难得的知识普及与文化宣传的契机吗?

时至1931年3月21日,“圆明园遗物与文献”展览正式开幕,观者踊跃,报道如潮。

1933年

“圆明园专号”学术杂志面世

“圆明园遗物与文献”展览之后数日,1931年4月,《中国营造学社汇刊》第二卷第一期印行。

这一期学社汇刊,确有不少关于“圆明园遗物与文献”展览与圆明园建筑史研究的内容,且向达所撰《圆明园罹劫七十年纪念述闻》一文,也再次发表其上。此文的影响力,也随之由公共文化领域延伸至建筑史学专业领域。

虽然涉及圆明园研究的内容,占据了这一期学社汇刊的主体篇幅,可学社方面并没有因之将这一期刊物命名为“圆明园专号”。究其缘由,是比较复杂微妙的。

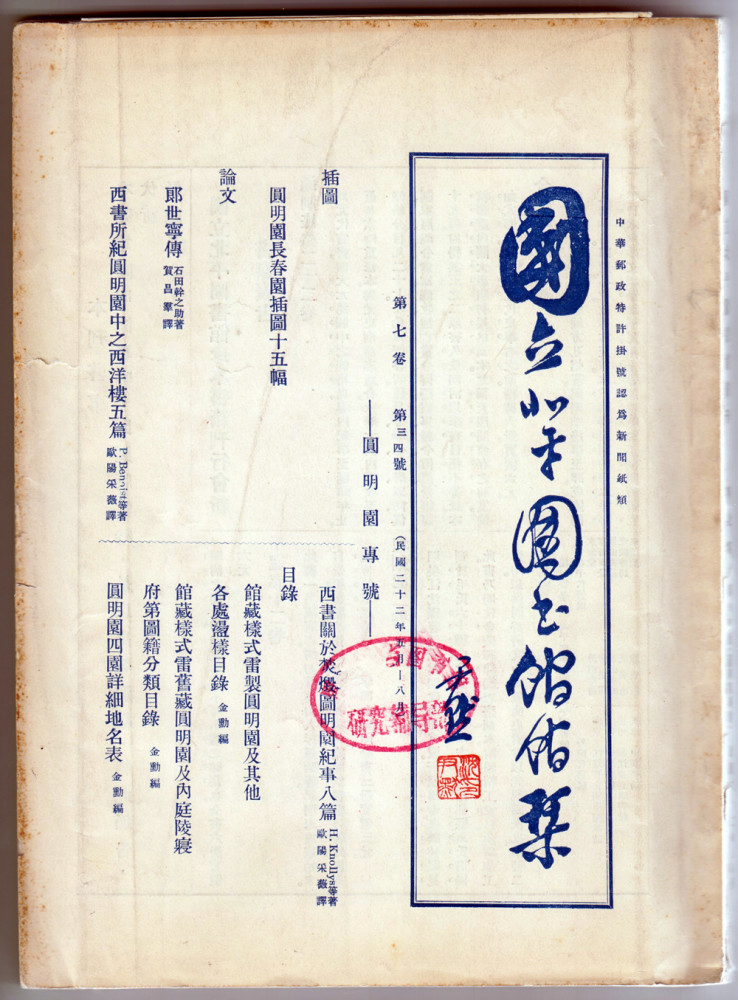

▲“圆明园专号”

不难发现,在此之后的数期学社汇刊中,会不定期地刊发一些关于圆明园的文章,这表明对圆明园遗物文献的研究,尤其是建筑学与建筑史学方面的专业研究,已然成为营造学社的长期工作项目。同时,圆明园的相关研究,限于遗物文献的搜集、甄别与整理工作困难重重,研究基础十分薄弱,并不能一次性“结案”,也无法阶段性“定案”,只能断续零星地予以探索。恐怕也正因为如此,学社方面对汇刊主题的设定,无法如同“河北地区古建筑调查专号”或“中国塔式建筑专号”之类的处理方式,来定义与印行这么一期“圆明园专号”了。

经过两年的相关文献资源积淀与工作积累,曾与营造学社共同组办“圆明园遗物与文献”展览的北平图书馆,终于奉献了一期“圆明园专号”杂志。

时为1933年8月,《国立北平图书馆馆刊》第七卷第三、四号合刊,即为“圆明园专号”,是为国内第一本以圆明园研究为唯一内容的专号杂志。这一期杂志,并没有什么长篇大论或宏观展望式的“前言”,而是直接将馆藏七幅圆明园长春园的“样式雷”图纸之影印件放于卷首。图纸或长或短,折叠交错于杂志前端,令读者颇有“按图索园”,悄入禁苑秘境之感,内心十分震撼。

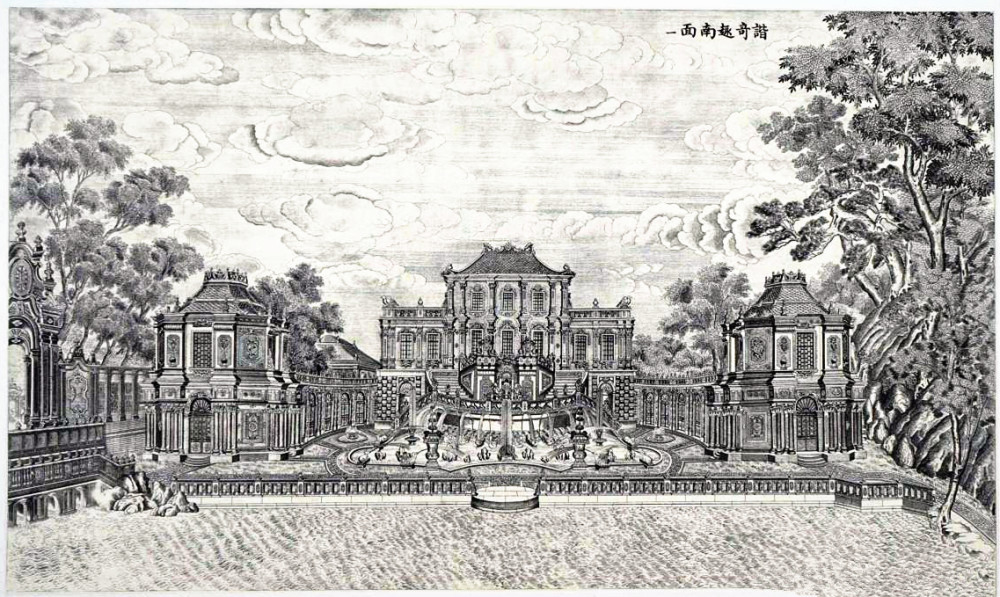

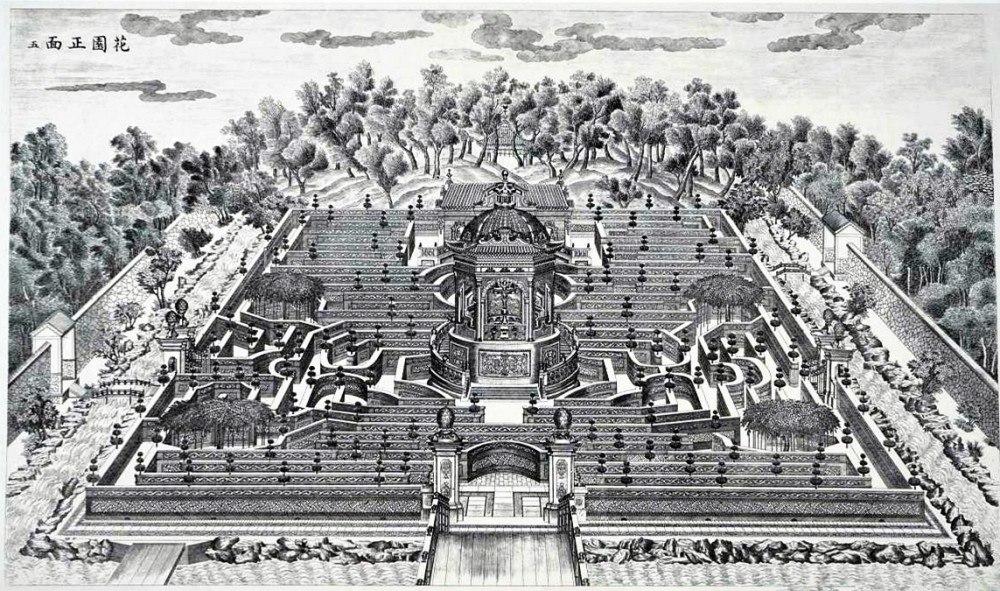

七幅图纸之后,又印有八幅铜版画,图像内容乃清乾隆间意大利画师郎世宁等监制的圆明园之长春园北界西洋楼景观。此铜版画全套原为20幅,先由清内府画师绘制底本,再送往法国制作铜版,图画印成于乾隆五十一年(1786)。全套铜版画描绘了:谐奇趣、黄花阵、养雀笼、方外观、海晏堂、远瀛观、大水法、观水法、线法山、线法画十座圆明园中的西式建筑。1860年英法联军焚掠圆明园之际,原藏园中的整套铜版下落不明。这一套完整铜版画,目前已知有法国国家图书馆、英国曼彻斯特大学图书馆藏本。刊印于“圆明园专号”的这八幅铜版画,乃营造学社收藏的承德避暑山庄原藏件的影印本。

▲“圆明园专号”刊印的铜版画“长春园谐奇趣南面图”

▲“圆明园专号”刊印的铜版画“长春园花园(即黄花阵)正面图”

无论是曾经深藏禁苑的圆明园“样式雷”图纸,还是圆明园西洋楼景观铜版画,自1860年“圆明园罹劫”之后,刊登于这一期“圆明园专号”之上,相信对于当时的国内大众读者而言,也是首次见到圆明园西洋楼景观的完整图像。这样一本相当专业化的学术期刊,如此众多的图片文献,在当时实不多见,此举确为一时“创例”。

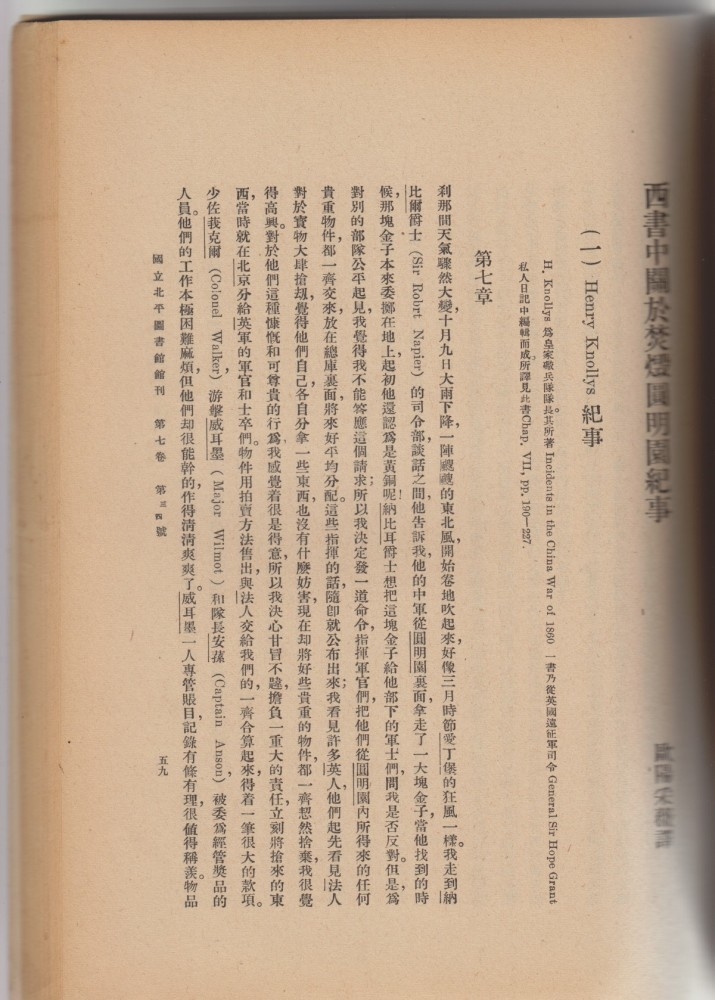

图纸与铜版画图片之后,乃是篇幅颇巨的论文三篇,亦是学术与文化价值并重之作,且皆为译作。一篇为日本学者石田幹之助所撰、贺昌群所译的《郎世宁传》,另外两篇为欧阳采薇编译的《西书所纪圆明园中之西洋楼五篇》与《西书关于焚毁圆明园纪事八篇》。这三篇译文的推出,涵括当时国内可以搜集到的日、法、英、美各国关于圆明园历史的各类论述与记载,尤其是对“圆明园罹劫”前后的海外相关史料予以了较为充分的译介,堪称学术界导引国内民众重返“历史现场”之首功。

《郎世宁传》译者贺昌群后来成为历史学家,在中西交通史、敦煌学、简帛学方面均有一定建树。值得一提的是,后两篇译文的编译者欧阳采薇当时年仅23岁,前一年才刚刚从清华大学西洋语言文学系毕业。她的译作在这一期“圆明园专号”上占据了近90个页面的篇幅,不但内容极其丰富,且大多均为国内首现,研究价值自当不凡。这两篇译文为当时乃至后世研究与解说“圆明园罹劫”,提供了相当可观可靠的参考史料,至今仍为里程碑式的圆明园研究经典文献。

▲欧阳采薇编译的《西书关于焚毁圆明园纪事八篇》

遥思1930年国内第一篇“圆明园罹劫”公共纪念文撰发,继而1931年国内第一场“圆明园遗物与文献”展览举办,及至1933年国内第一本“圆明园专号”学术杂志印行,眼见着圆明园研究日渐勃兴、格局初显,却又再因另一场较之“圆明园罹劫”更为惨烈、更为沉痛的“国难”,而不得不中断了继续发展的历程。

1937年

战火期间圆明园研究沉寂

1931年“九一八事变”之后,逐渐侵占中国东北地区的侵华日军,又于1937年策划发动了“七七事变”,进一步加快了侵吞整个中国的军事行动。不久,平津相继沦陷,包括向达、梁思成在内的大批学者及学术机构被迫南迁,关于圆明园研究的学术活动也随之归于沉寂。

向达所撰《圆明园遗物文献之展览》一文文末有言:

“近十数年来,国家虽起振古未有之剧变,呈极度之杌陧不安,而在学术方面,实不断的有长足之进步。新史料之出现,无日无之,皆数十年前学术界所未能梦见者。似今日斯会所陈,亦此大海中之一滴也。若工程则例,若地样,若模型,若图像,皆于近数年间相继流出,同人等幸得为之爬罗剔抉,以有今日之盛,当亦邦人君子之所共慰”。

诚如此言,“七七事变”爆发之前,国内军阀混战、派系权争,一直处于激变动荡的态势,整个国家本已“振古未有之剧变,呈极度之杌陧不安”之状况。在此变局之下,以向达为代表的中国学者,以营造学社为代表的中国学术群体与机构,矢志搜求、整理与研究圆明园遗物与文献,“在学术方面,实不断的有长足之进步”。及至1933年国内第一本“圆明园专号”学术杂志印行,国内学术界已然将研究视野拓延至海外史料,已渐呈“别开生面”之新局面了。

同为译介与研究海外史料先行者的向达,与营造学社骨干梁思成,对于“圆明园专号”上所列举的译文,应当不会陌生。须知,早年向、梁二人皆参与了英国学者韦尔斯所著《世界史纲》(商务印书馆1927年6月初版)一书的译述,对西方学者史学著述及海外相关文献早有接触。十年之后,向氏译成《斯坦因西域考古记》等,为敦煌学海外史料译介开拓者之一;梁氏则曾校订日本学者伊东忠太《中国建筑史》中译本,亦为中国建筑史学界借鉴国际学术观念开辟了前路。

▲梁思成塑像 新华社

综上回顾,归结起来,在一篇纪念文、一场展览之后,向、梁二人之所以在圆明园海外史料译介方面没有特别突出的贡献,主要有三个方面的因素。一是二人各自在中西交通史与中外建筑史方面致力颇勤,因而忽略或再无精力从事搜求与研究圆明园遗物与文献。二是因时局所迫,客观条件所限,二人1937年之后的学术生涯,与圆明园研究所关涉的资源与机缘,已渐行渐远,无从拓延与深入了。三是因二人各自的学术兴趣,很大程度上决定了二人在圆明园研究方面的侧重点,只在于相关历史文献文物与建筑遗物遗迹的领域,从而放弃了对曾被英法联军劫掠的那一部分圆明园流散文物的探索。而流散文物的研究与相关信息,恰恰又是最吸引中国普通民众的部分。“圆明园罹劫”之后,无论道听途说,还是捕风捉影,“藏宝”、“夺宝”与“鉴宝”的相关信息,总是以“传闻”或“掌故”的形式,绵绵不绝地流传于中国民间。

无论如何,向、梁二人在后来的圆明园研究中隐而不彰,各自执守于各自的专业领域,这一学术史上的既成事实,已勿需赘言。当然,二人曾经贡献与参与的那一篇纪念文、那一场展览,所起到的“启蒙”与“普及”作用,自然也是有目共睹,更无可置疑的了。

接下来,仅从公共文化领域而言,中国民众最需要披露与研讨的,理应是原本陈列收藏于圆明园中,后来被英法联军劫掠而去、流散海外的那一批文物了。这一领域内的学术研究,以及相关研究成果转化而来的公共信息,似乎是顺理成章、继之而来之势了。

然而,就在中国民众渐渐从圆明园各式模型、图样中,体味到眼前这一片残柱碎瓦之遗址曾有的富丽宏伟之时,这所“万园之园”的绝世园林中曾经陈列的奇珍异宝,下落如何、今归何处的话题,在当时还仍然不是公共文化领域可以公开谈论的话题。这样的话题,还仍然不是普通民众可以公开发表意见,甚至是连一般知识分子都难以置喙的。

仅就笔者所见,“七七事变”前后的国内各大报刊,公开披露与研讨圆明园海外流散文物的报道、论文、记述等,均不多见。这样的情形,固然有海外相关文献资料难以搜求,或译介研究本身存在一定难度的客观因素,恐怕更有来自当时政府方面的主观因素使然。

须知,当年内忧外患、积弊严重的国民党政府,本来就亟需或者说亟愿谋求与英、法、美等国的国际亲睦关系,以便获取同情与支持,而这些西方国家正是圆明园流散文物的主要集散地,当局自然不愿看到国内民众再对这一“前朝”旧事行连篇累牍之追究与讨论了。于是乎,客观存在的外部因素与主观存在的内部因素,二者合而为一的限制之下,也就使得圆明园流散文物的数量、品类及去向等一系列问题,始终无法公开全面的予以披露与研讨,始终迷雾重重了。