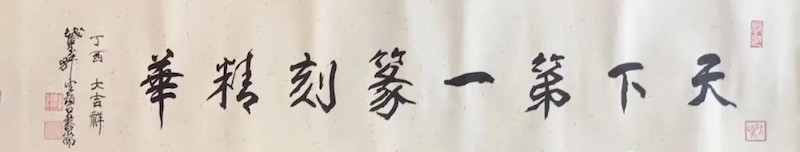

纪念|方介堪诞辰120周年:留泽乡梓的一代篆刻大家

今年是近现代篆刻大家方介堪先生(1901-1987)诞辰120周年。

“澎湃新闻·艺术评论”(www.thepaper.cn)特刊发原温州市市长钱兴中、书法篆刻家林剑丹等对方介堪先生的回忆片断,同时刊发70多岁的方介堪之子方墨颐近日为纪念其父一百二十周年诞辰及温州方介堪艺术馆而撰写的回忆文章节选。

方介堪从25岁担任上海美专教授开始,一生桃李满天下,他和张大千的友谊则被传为佳话。方介堪一生刻印四万余方,出版印谱、印学专著十多种,他还筹设了温州博物馆,并捐赠出大量珍贵文物与字画。其子方墨颐今天对澎湃新闻介绍,20世纪80年代末其父辞世后,他在多方支持下于温州建立了方介堪艺术馆,时任温州市市长钱兴中专门参加剪彩,近日该馆被拆除,但方介堪先生的艺术影响仍将延续下去,“念及当年先父为筹建温州博物馆时,意气风发,四处奔走,告谓予曰:我生在兹,乡土养育于我,定要将博物馆建好,留泽乡梓……”

赖少其(中)等看望病中的方介堪(右)

方介堪艺术馆揭碑时旧影

钱兴中(原温州市市长)

方先生是为温州文博工作做出巨大贡献的开创者

方介堪先生是二十世纪我国杰出的篆刻艺术家。从少年时代起,他的篆刻艺术就崭露头角。1925年,他师从赵叔孺、并得吴昌硕的激赏,被刘海粟、黄宾虹聘为上海美专、上海新华艺专教授;担任全国美术展览评委,应邀参加故宫博物院宋元名家墨迹的鉴定编辑。抗战胜利后,积极参与上海战后文化恢复和组织艺术团体工作。新中国成立后,先后被西泠印社推选为理事、副社长,中国书法家协会名誉理事,中日兰亭书会顾问。在七十年的艺术生涯中,他和全国各地艺术家、艺术大师结下深情厚谊,其中特别是与张大千的友谊,至今传为艺坛佳话。他一生刻印四万余方,出版印谱、印学专著十多种,并有大量书画、信札、藏品留存于世,为我们留下了丰硕的艺术财富。我们缅怀方介堪先生辉煌的艺术成就,更要学习他不趋时尚,自辟新境,肩负历史使命,与时俱新,视艺术为生命的敬业精神。

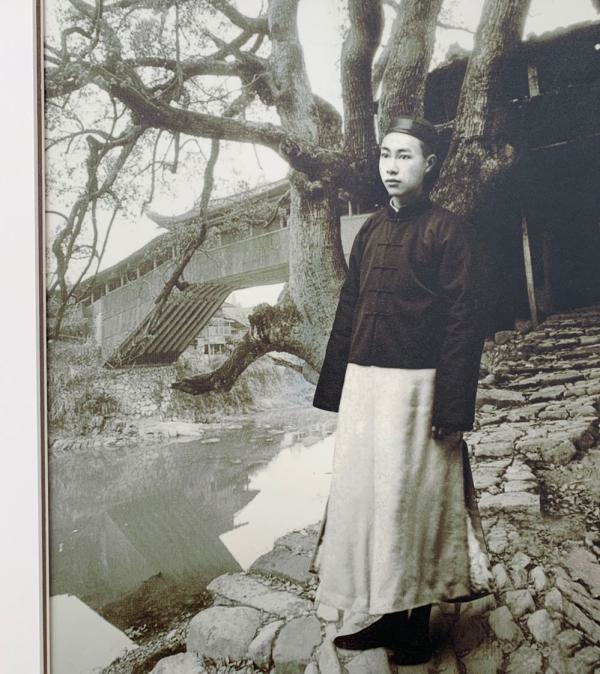

方介堪(1901—1987)

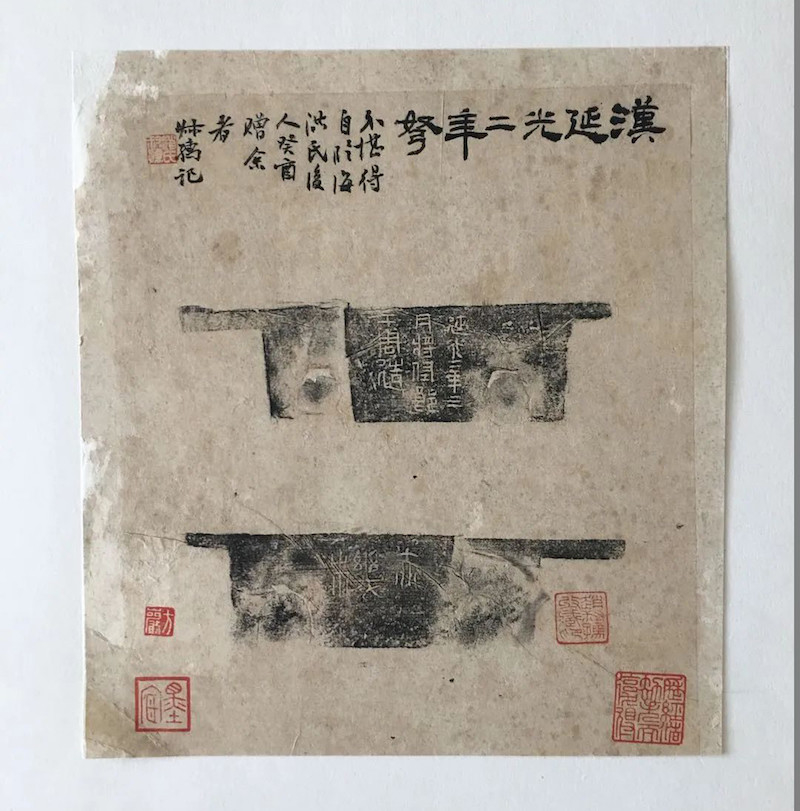

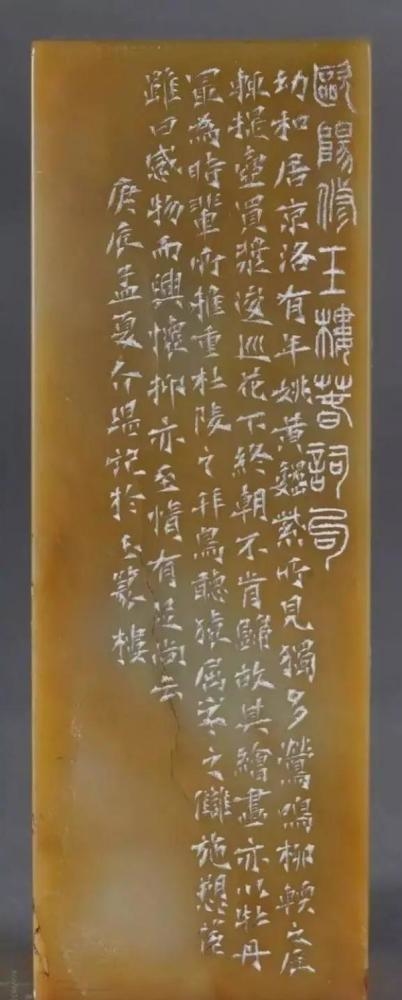

方介堪篆印

方介堪收藏

方介堪先生是我国近现代卓有成就的篆刻艺术教育家。他25岁担任上海美专教授,是我国近代美术大专院校中最早开设篆刻课程,概括揭示篆刻艺术发展规律,系统传授学习方法的先行者。1964年,浙江美术学院率全国之先开设书法专业班,他应潘天寿之邀,到该校讲授篆刻。他一生桃李满天下。名师出高徒,当代我国书画界名家不少出自他的门下。温州当代书画艺术的健康繁荣,离不开当年方介堪先生培养和引导。我们缅怀方介堪先生艺术教育业绩,更要学习他“大匠教人以规矩”的气度,因材施教,待学生如亲人,引导学生深入把握传统文化精华,努力攀登艺术高峰的教学思想与方法。

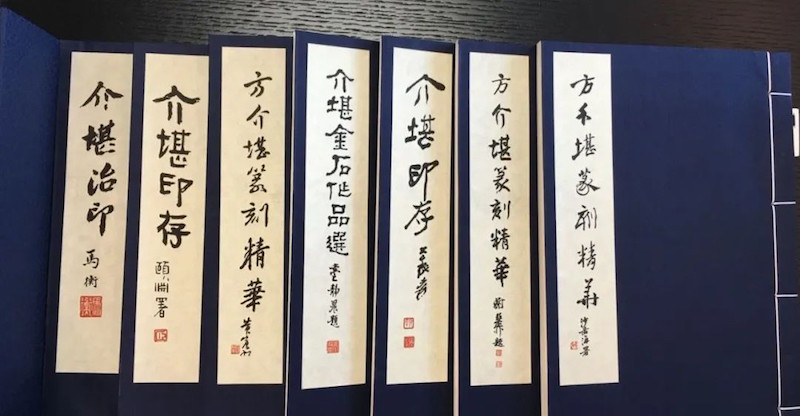

方介堪篆刻集

方介堪先生是为温州文博工作做出巨大贡献的开创者。新中国刚成立,他就同夏鼐、刘景晨、梅冷生、戴家祥等有识之士,联名倡议组建文物管理机构。1951年,承国家文化部的关注,温州在全国率先建立市级文物管理委员会。方介堪先生担任专职常务副主任,带头捐献所藏历代文物,不辞辛劳,广泛征集民间藏品和革命文物,抢救整理出土文物。1958年温州博物馆成立,他兼任馆长,积极筹划馆藏文物陈列展览。温州馆藏文物数量质量能够名列浙江省文博单位前茅,温州文博工作具有现在新的发展规模,是同方介堪先生当年艰苦创业精神分不开的。我们缅怀方介堪先生文物事业的业绩,更要学习他克己奉公,兢兢业业,敢于创业、敢于开拓的精神,为社会主义文化事业做出更大的贡献。

方介堪遗作

温州是山水诗、南戏、永嘉学派的发祥地,在我国文化史上占有光辉一席。清末民初,又出现了孙诒让那样的大学者和“东瓯三先生”。二十世纪,温州又孕育了考古学大师夏鼐、一代词宗夏承焘和篆刻大师方介堪先生等一大批全国著名的学者艺术家,他们是温州人的骄傲。在温州历史文化名人中,方先生在家乡生活工作时间最长,因而对温州现代文化的影响最为深远。温州特有的地域文化培育了方介堪先生,方介堪先生又以自己的成就推动了温州文化的提高和发展。

举办纪念方介堪先生诞辰这样的活动对提升温州城市文化品位有着非常重要的现实意义。我们纪念方介堪先生,不仅是为了认识和研究他的艺术风格与成就,确认他的历史地位与文化影响力,更要借此继承和发扬方介堪的爱国主义精神,学习他高尚的道德风范。我们要与时俱进,继往开来,继承优秀传统,弘扬先进文化,为温州两个文明的建设做更大的贡献。

方介堪在治印

周笃生(原温州市文物管理委员会负责人):

几多“镇馆之宝” 先生倾力觅得

温州博物馆所取得的成就离不开著名篆刻艺术家方介堪先生的倾情投入和精心呵护。我们在1952年相识,交往密切,直至他去世。温州博物馆藏品数量能有现在位居浙江省前茅规模,方介堪先生功不可没。

新中国成立之初,方介堪与刘景晨、梅冷生、夏鼐、孙孟晋、戴家祥等联名致书文化部,从而成立全国最早的地市级文物管理委员会。当时温州的文博工作是一片空白,方介堪任温州文管会副主任,主持日常工作。1958年8月,位于江心屿兴庆寺的温州博物馆成立,58岁的他兼任馆长。

他事业心很强,热情投身地方文物工作,为收购、搜集、抢救流散在民间的文物,跋涉农村山区。温州文管会最初选址于江心孤屿。方介堪先生动员组织民工与舢板渡船的船工修葺颓垣败壁,收拾残桌破椅,种植树木花卉,美化江心孤屿。

温州博物馆展厅

初创的文管会没有办公用品,方介堪就将家中的书桌、画桌、椅子甚至文房四宝、茶具、热水瓶等搬去,还动员亲戚捐献了一套大堂用的红木桌椅、茶几。他主动捐献家藏的青铜器、书画、拓片等文物数百件,它们与一批温州地方名士的捐赠,构成了温州博物馆的首批藏品。

方介堪还广泛征集文物,只要掌握了文物收藏信息,他总会千方百计将其征集至温州博物馆。经过多年努力,温博的文物收藏逐渐丰富起来。1964年冬,方介堪发函各地师友,如郭沫若、陈叔通、马一浮、张宗祥、沈尹默、潘天寿、丰子恺、何香凝、谢稚柳、唐云、沙孟海等名家,敦求以毛泽东诗词为内容,题字作画,以充温州博物馆的藏品。1979年,他又专门请一批名家为江心寺、文天祥祠创作书法作品,以丰富江心屿诗之岛的文化内涵。

方先生虽然身处温州,与当时全国知名的文化人士广有联络,曾和黄宾虹、张大千、马孟容、郑曼青等共事,广结墨缘;尤其与张大千的交往缘于金石,交往密切。据悉,在温博馆藏中,有一些珍贵的名家书画作品还留有方先生上款,如曾熙《山水轴》、钱振锽《云山于天》等;还有少量他本人的作品,如《南雁仙姑洞图轴》等。

朱曼妻薛氏买地券

方介堪学生、知名书法篆刻家林剑丹:

“篆刻要向介堪学”

我1962年追随方介堪先生学艺。方老先生是我的恩师,他生性豁达,淡泊名利,生活并不宽裕,但对朋友十分大方。先生高尚的品德,对我的一生影响最大。

我原名林克桂,“剑丹”这名字便是他起的。方老先生言传身教,经常介绍一些艺术家的生平、作品和感悟,谈天中给予我艺术熏陶,人生启迪,令我受益匪浅。我年轻时听了金石篆刻家谢磊明“篆刻要向介堪学”这句话后,便乘船赶往江心屿博物馆,向方先生讨教。方先生没有多说,就拿出他1931年编选出版的《古玺印汇》一书给林剑丹先生,要他回去细学。这本《古玺印汇》是方介堪早年的精心之作,全书摹录明清时期二十一家印谱中战国、秦汉玉印四百枚,分十五类,是我国第一部战国、秦汉玉印的专集,古奥精妙。我很喜欢这本书,前后借还数次。慢慢地,接受和理解了古印的精妙高雅,开始钩摹仿刻古印,秦汉玉印的门在他的心中打开。

方介堪和林剑丹(右)

他经常和我聊起温博建馆初期的工作。他经常到台州、丽水龙泉等地四处征集文物。有一次他到龙泉,花了一个星期,有时没有旅馆,就在露天下睡。方老先生总是告诫我,不仅路子要走正,还要发扬好风气,戒骄戒躁。我的展览《用刀如笔:林剑丹篆刻作品展》将于浙江美术馆开幕,这是他的首次个展,“借此表达对方先生的感恩之情”。

方介堪之子方墨颐:

无数次梦见一位老人

我无数次地在梦中见到一位老人,他衣衫褴褛,佝偻着背,在“造反派”的押解下,头戴高帽,手撃破盆,一路咳嗽,气喘吁吁地呼喊着打倒自己的口号……梦境渐渐清晰,我认出来了,他竟是我的爸爸。我声嘶力竭地追赶,哭喊:“爸爸,爸爸……”然而爸爸不见了,醒来时只有眼中的两行热泪……昨日又见此梦,醒来掐指一算,今年是先父冥诞一百二十周年,八月二十五日又是他往生三十三年的忌辰。有位哲人曾经说过:“亲人离开我们越远,我们就越想念他。”是的,爸爸离我越远,我越想念他。

陈佩秋先生题字

先父讳方岩,号介庵,字介堪,斋名玉篆楼,一九零一年(光绪二十五年)出生于一个世代为儒的书香人家,其祖父养卿公,清同治年秀才(国学士);父亲冠英公永嘉县学童生,精书法,善绘画,母亲童太夫人,慈懿为德,勤俭持家。到先父这一辈,因上代经商失利,家道中落,但家藏书画碑帖,仍颇丰殷,先父自幼聪颖,勤奋好学,终日浸润其中,为他日后的艺术造诣和成就,铸定了稳固的基础。

先父原是一介印人,毕生从艺,以书画治印为生,因他一九四九年前,曾为蒋介石、林森、张群、陈果夫、陈立夫、于右任、顾祝同、吴国桢等诸多民国要人刻过印章;先父和张大千先生有抵足之交,大千翁的毕生画作,多半印章皆为先父所刻,近代画坛,素有“张画方印,珠联璧合”之说,虽四九年后大千翁流落海外,人隔天涯,但常有诗文唱酬,尺素往来,往事累累,致使先父在“文革”中罹获大罪,受尽摧残,竟遭打断腰椎,大小便失禁,长期卧床,直至一九八七年含恨离世。

方介堪年少时

方介堪与家人合影

先父仙逝不久,他的总角之交——上海华师大金文学家戴家祥教授,认为先父是近百年来印坛的翘楚,遗作堪为国宝,拟于保存,倡议成立“方介堪纪念室”,同时捐赠他被抄家发还的一百零五方先父篆刻印章,作为纪念室的首批馆藏。戴世伯之慷慨豪举,激起我蒐集先父遗作,创建“方介堪纪念馆”的决心。于是我将经商和授课所得之寸锱,苦心收集“文革”中散落的先父遗作,上穷碧落下黄泉,终有所获。又于上世纪八十年代末,在好友林鸿兴的帮助下,在温州东郊黎明乡“山下村”购置一块村民宅基地,得到土地局批准后,遂始建纪念馆大楼。历时七载,大楼方始竣工,个中苦楚,一言难尽。

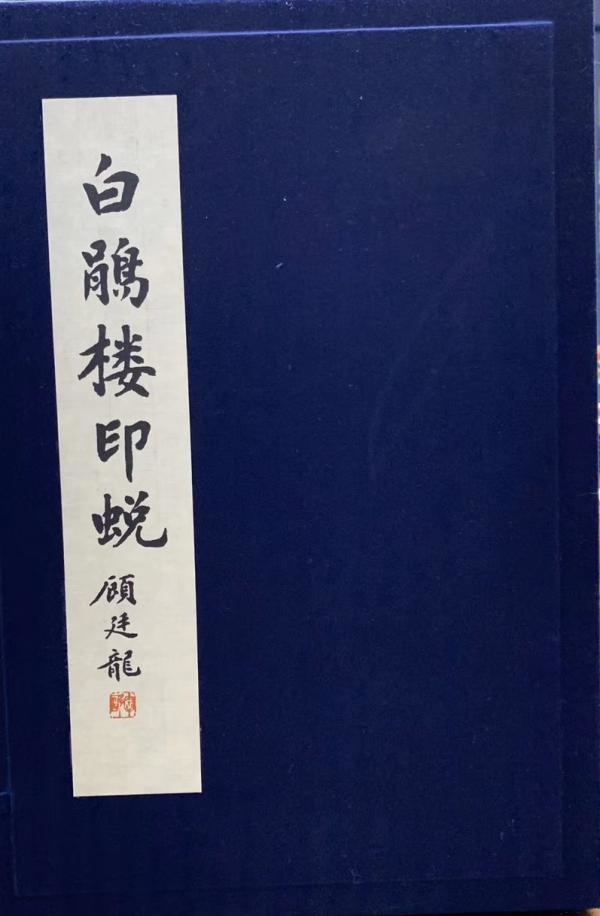

方介堪《白鹃楼印蜕记》

“方介堪艺术馆”落成时,浙江省文物局、温州市政府、人大、政协、计委、经委、规划局、土地局等单位,均下达核准批文,时任温州市市长的钱兴中先生,是一个懂行的领导,他为落成典礼剪彩,并莅临“方介堪诞辰一百周年纪念”大型文化活动,撰写的《缅怀方介堪先生》一文,高度肯定了先父的艺术成就和对温州文化的影响。

方介堪艺术馆开幕照片

新馆落成不久,免费接待了海内外数以千计艺术爱好者,为鹿城故地,赢得美好声誉。九五年我们就打报告给新成立的新城管委会规划局,表示愿将大楼和馆藏文物,日后捐赠给温州人民,作为先父对乡梓的贡献。不料后来在当地“拆违运动”中,将方介堪艺术馆指为“违章建筑”并频生风波,后得到温州市文化局局长及文物局领导的及时阻止,方得平息。

方介堪艺术馆历史照片

方介堪艺术馆历史照片

为了藏品的安全,后来我闭馆并转移藏品,同时利用我在温州大学和温大瓯江美术学院任教的机会,翻阅文史资料,自筹资金,致力于整理、编辑出版先父的遗作,在学生及师友的协助下,近年来出版了十余部,三十余册,涵盖印学、书画、文字学、文史等方介堪研究书籍。

遥想先父七十五岁时,惨遇劫难,抄家七次,横遭批斗,打断腰椎,方家几代人所藏之文物字画,及先父毕生著作,均被抄走,俟一九七七年平反时,已家徒四壁,惟存家父残躯,勉活人世……念及当年先父为筹建温州博物馆时,意气风发,四处奔走,告谓予曰:我生在兹,乡土养育于我,定要将博物馆建好,留泽乡梓……”

父子之情是一段永远割舍不断的血缘,在我的记忆中,他终日握管作书,冬夏操刀不辍,严谨有加,一丝不苟。尽管先父已经离开我三十余年了,但我还时常在梦中见到他,见到此文开卷时的幻境。最使我难忘的是、童年时跟随他在江心屿生活的那段日子。

上世纪五十年代初, 原本美丽的江心屿,经过历代战乱,已是空寺古庙,断梁残柱,亭榭废墟,残碑横野,枯树草丛,一片萧然。新政权建立之初,万象更新,百废待兴,市政府拨款,修葺江心寺古迹,先父奉命去江心屿筹建温州博物馆,由此我们全家跟随,在岛上的庆兴寺(旧博物馆址)居住。江心屿是瓯江流域的一颗明珠,峰峦迭翠,古木参天,塔影倒映水波,素有“瓯江蓬莱”之称。

先父上任后,在一年只有一千多元的政府经费、缺乏助手的情况下,孤身一人,跋山涉水,奔波浙南地区。对散落在民间的文物做了系统的调查,同时将自己收藏的周代玉虎、汉代青铜盂、宋元瓷器、汉魏石刻宋拓本,以及张大千、徐悲鸿等国家一级文物与名家字画,甚至把家中使用的明清红木桌椅、花木盆景,一并无偿捐献给博物馆。许多收藏界的老友受他感召,如平阳陈莜庄、瑞安沉桐轩、乐清朱铎民、永嘉戴轶尘、温州林镜平等,也接踵献宝,为新建的博物馆增添藏品。

在此期间,先父还编写了《浙江温州附近新石器时代遗存》;《温州市文管会藏石考》及馆藏文物目录等著作。那时博物馆的条件差,每逢台风来临,瓯江洪水泛滥水满大殿、江心屿四处受危。先父总是不顾个人安危,身先士卒,将馆藏文物迁到安全地带。一位在革命纪念馆工作过的老同事回忆说“凡是重要的文物,方老总是亲自搬移,惜宝如命,生怕损坏,不让我们沾手。”家母生前也常说,父亲爱护文物,胜过爱护子女,温州博物馆馆藏文物之丰富、成为了国家一级博物馆!

方介堪艺术馆

由于受家父的影响,我自小也养成了收藏破罐残盆的习惯,每逢得到宝物,就翻书研究,想不到五十年后,我也爱上了令人着迷的文博事业。

在我童年的记忆中,博物馆东南角水池边有一棵高大的橄榄树。台风过后, 常有橄榄掉落下来,其味甘涩可口,我们兄妹常捡来解馋,吃得多了,虚火上升,两目红肿得像大核桃似的。当时江心屿缺医少药,父亲急中生智,切了两片豆腐,贴在我俩的眼皮上,第二天便红肿消肿,十分灵验。在馆的西侧伙房前,有口水井,取名“灵寿泉”, 井圈由青石堆砌,绳痕累累,甚是古朴,井水清澈凌冽,寒气袭人。父亲说,过去和尚诳骗香客,说往井里投抛钱币,可带来好运,时长日久,井底钱币盈尺。传说有位和尚下井捞钱,不幸得了阴寒症,卧床三年。当时我年少气盛,不信此言,就约了几位髪小,大热天穿上棉衣,系着绳子下井探了一回险,井有两丈多深,寒气砭骨,费了九牛二虎之力,最终捞上一只空铁篮子,而钱币早被和尚捞走,至今忆起都颇觉好笑。

在孤屿生活的日子里,我最喜欢涨潮时上西塔观潮,落潮时到涂滩嬉水,肚子饿了,就到大殿裡找供品吃。一次,我在岸上看见一个和尚下涂滩上捡竹缆烧火,于是童心顿起恶作剧,从崖上推下一块大石头,溅得他满脸泥浆,惹来一顿臭骂。事后我告诉父亲和尚骂人之事,父亲笑笑说:“你胡说,和尚是不会骂人的。”

西塔是我童年常去游玩的地方 ,塔上有成批飞鸟,塔下有满目果树,静谧幽雅,游人稀少。晌午时,江风吹过,宝塔飞檐上的铜铃叮当作响,清脆悦耳。初看铜铃似乎并不高,但用竹杆钩划,方知高不可及。塔身的佛龛是白鹭下蛋的地方,老鹰常来袭击偷蛋,这时群鹭会扑翅惊叫,往下观望,颇使惊险。其时温州没有动物园,园林部门调来一位叫文波的叔叔,我喊他“猴头阿爸”,他在江心屿放羊养猴,工作十分认真,圈养的猴子天性调皮,经常出逃伤人,我经常看到他奔波赶追,气喘吁吁……“猴头阿爸”和我是忘年交,我经常帮他放羊,因为放羊时,我可以骑在印度种的羊背上兜风,口渴时把母羊拉进西塔中,推倒在地挤奶喝。

我还记得当年我乘小舢板过江去上学,寺院船夫奇道伯怕我调皮落水,特意用绳将我拴住,我从麻行码头上岸,到信河街周宅祠巷的“保录小学”(天主教堂)读书,踩着石板小路,穿过小桥河埠,一路闲逛,看聋子吹喇叭卖雪花膏;瞎子挑担卖檀香;黄伯仁耍拳卖膏药……后来有了渡轮,我家搬往蝉街王乾泰大院住,即先父在画中经常题写的禅园(后被拆毁建为大酒店)。大院共五进,每进有大前间(大厅),左右为:正间 (二厅)、二间(照厅)、及三间佣人房,东西首还有用雕砖砌成,通风当阳花墙间隔的厢间(厢厅),庭院的天并台阶,用巨型青石铺成,台阶下东西花墙边、放着一对丈八尺青石凿成的马槽、种植兰花、及摆设小盘各色时令鲜花 ,四季如春。南正门隔水相邻的是先父上海美专学生、画家孙孟昭先生家,父亲常带我去他孙家大院观赏荷花,再隔壁是林宅大院(前松台专科门诊旧址),我家住第三进,先父书房就设在三间相连的厢厅,其时刘印怀、任公衡、夏承焘、戴家祥、林镜平、苏渊雷等诸公 ,常来饮酒唱酬,谈艺论画;第五进(后为松台小学操场)是庭院,里面亭台楼阁,假山流水,十分雅致,池边有座小楼,登斯楼也,可凭栏远眺。盛夏时节,池中荷叶翩翩,莲花粲粲,水鸟啾啾,蝉鸣嘶嘶,先父常在树荫下独酌赋诗,或刻印自娱……然而岁月流逝,盛景不再。使人惋惜的是,改革初期一些无知官员,拆除了王乾泰大院,拆毁的明清古建筑构建落入小贩之手,转手倒卖,有的运往海外,获取暴利。

方介堪印章边款

我常静夜窃思,一个民族能屹立于世界之林,应以其文化称雄。中国的家居文化,是人类文明的重要组成部分,其中融合了哲学、美学、艺术、科技……中国历代的文人学士,大都隐匿于江南市镇,他们把聪明才智与当时建筑技术相结合,把情趣、追求、憧憬,融合于建筑中,古建筑是艺术的综合结晶。有识之士必须保护我温州的历史风貌于后人。

方介堪艺术馆被拆除时

刚解放那些年,人民怀着对新政权的热情,政通人和,五十年代末,江心寺的大殿曾被髹漆得金碧辉煌,院内古木蓊郁,翠竹成荫。一九五九年,博物馆举行过一次宏大的“国庆十周年献礼展览”;一九六三年先父曾邀请社会名流张宗祥、马一孚、沉尹默等名家,为文天祥祠堂和江心寺大殿题词;一九六四年,先父又邀请潘天寿、王个簃、费新我、吴劳等书画名家,来博物馆作画;先父自费购买青田封门石章、为每位给江心古屿留下墨宝的好友赠送一对印章、一九六四年五月,郭沫若来博物馆参观,他对先父筹建馆的贡献,盛赞有加,并题词: “所藏金石书画,图集文物多为罕见之品,盖知永嘉文化之盛历史悠久,信而有证……”;著名电影演员赵丹、黄宗英夫妇是先父三十年代初上海美专的学生,他们六四年也曾来博物馆拜见先父,记得父亲出来迎接时,赵丹做了个鬼脸,亲热地握手,可见师徒情深。

方介堪一百周年时方介堪艺术馆馆藏作品展

至今我还感激家父的少年好友,在三医工作的陈子良伯伯。他经常将酒菜藏在衣袖中,躲进牛棚,与家父对酌,苦中作乐,如林剑丹、马亦钊等不避政治风险,偷偷地拜家父为师,虚心学艺,为使篆刻艺术后继有人,家父也不避嫌疑,耐心施教。大千公晚年因画巨作《庐山图》曾从摩耶精舍托人来书,嘱刻““敬乞介堪吾兄赐刻:‘以放易庄’‘以简易密’‘闭门造车’‘有此山川’以上之印一寸半左右,或二寸长一寸宽,并乞朱文为感盼也,弟爰叩首。”先父病中受托,卧床镌刻,刻成托中间人传送,但最终在《庐山图》巨製上未见此几方印钤,不知何故,其谜至今未解。

年轻时的张大千与方介堪

今年是先父一百二十岁冥诞,转眼墨颐也已虚度七十又七,思念往事,常怀“子欲孝而亲不在”之恨,窃思上世纪三四十年代,先父与大千伯抵足而眠,情同手足,然而其后劳燕分飞,一个浮槎避秦,遥望故国,一个困守乡梓,报效社稷,未料数十年后,人生轨迹,竟是云泥之差,呜呼,区区墨颐衰翁,何作解耶?

(本文发表均为节选,方墨颐提供图片,周笃生、林剑丹回忆部分据温州媒体采访而综合整理)