龙格家族遗产中的马克思档案

一、龙格家族的马克思档案流传史

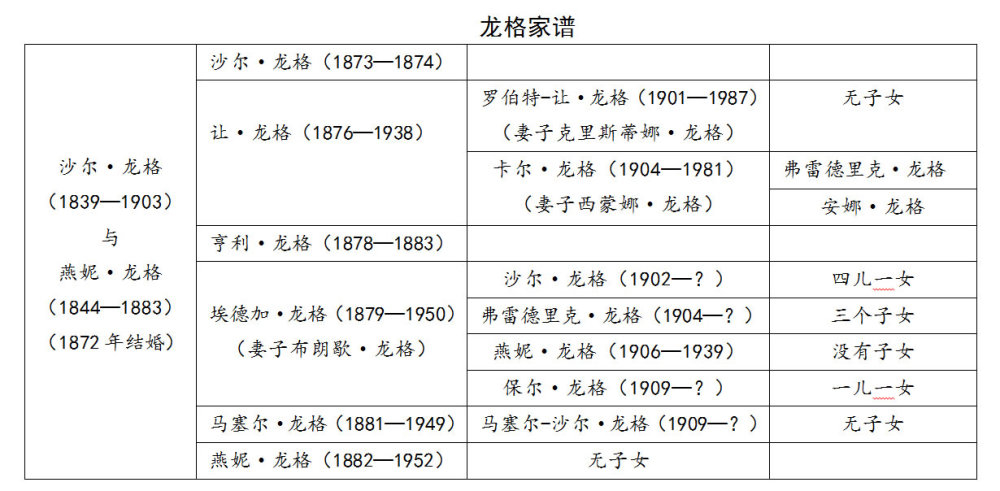

苏共中央马克思恩格斯研究院(1921—1931)以及后来的马克思恩格斯列宁研究院(1931—1956,其间曾改称马克思恩格斯列宁斯大林研究院)、马克思列宁主义研究院(1956—1991),一直与龙格家族成员保持持续的联系。龙格家族成员是卡尔·马克思和燕妮·马克思及女儿燕妮·龙格的直系后人。俄罗斯国家社会政治史档案馆(1999年成立)中有一份“龙格卷宗”,包括65份档案,内含达维德·梁赞诺夫、弗拉基米尔·阿多拉茨基等几任院长领导下的研究院同龙格家族的往来通信。龙格家族成员曾在不同时期访问过上述研究院,并转交过他们保存的一些马克思档案及个人物品。

研究院与龙格家族之间的往来大致经历了如下阶段:

1928—1931年,梁赞诺夫与让·龙格通信。

1936—1939年,研究院与德国社会民主党流亡委员会协商,力争获取马克思恩格斯的文献遗产,让·龙格参加了协商;研究院驻伦敦通讯员同罗伯特-让·龙格取得了联系。

1948—1953年,埃德加·龙格访问研究院,其去世后,曾经保存的材料也被转交研究院。

1960—1963年,弗雷德里克·龙格和马塞尔-沙尔·龙格分别访问研究院,并转交了相关档案和物品。

随后,研究院与龙格家族的联系维系了下来。1971年,为纪念巴黎公社成立100周年,马塞尔-沙尔·龙格在巴黎向时任副院长金纳季伊·奥比奇金转交了一个装有档案和照片的“鞋盒”。1979年,罗伯特-让·龙格和卡尔·龙格访问研究院下属的中央党务档案馆。而档案馆工作人员G.A.尤金科娃也至少两度(1979年和1980年)到巴黎拜访龙格家族。1980年,中央党务档案馆马克思恩格斯研究室的工作人员鲍里斯·M.鲁佳克前往巴黎,在卡尔·龙格和西蒙娜·龙格夫妇家中的一个箱子里找到马克思恩格斯生前的藏书和其他档案。这一做法符合苏共中央马列研究院与民主德国马列研究院约定的工作分工,即后者负责恩格斯家族后裔的事务,前者负责马克思家族后裔的事务。

20世纪90年代初,西蒙娜·龙格让人重新查阅了保存在她那里的书籍,以便为马克思恩格斯藏书中所有流传下来的书籍制作一份目录,目录中注明了1450本书籍,其中有22本在巴黎。关于龙格家族中马克思档案的流传史,罗伯特-让·龙格讲道:

罗伯特-让·龙格向德国社会民主党中央机关报《新德意志报》记者讲述的这段回忆证明,截止1971年,无论是让·龙格,还是罗伯特-让·龙格,以及埃德加·龙格和马塞尔·龙格,都陆续将自己掌握的马克思档案和纪念物交付苏共中央马列研究院。此外,也还有一些带有旁注的书籍留在了卡尔·龙格的继承人手中。

马克思恩格斯研究院第一任院长、《马克思恩格斯全集》历史考证版第一版的缔造者梁赞诺夫同龙格家族结交的历史,可以回溯到他第二次流亡西欧时期(1907—1917年),并且这一交往从未中断。双方的交往对于出版完整的《马克思恩格斯全集》历史考证版具有重要意义。早在20世纪20年代初,梁赞诺夫就通过照相复制了保存在龙格家族的马克思恩格斯档案,并接收了其他一些相关档案。

二、梁赞诺夫与让·龙格

梁赞诺夫与龙格家族(主要是与燕妮·龙格与沙尔·龙格之子、巴黎律师、《社会主义评论》杂志编辑让·龙格)的通信往来从1928年12月延续至1931年1月。现有的总共15封通信长短不一,均用法文写作,语气亲切友好。

在第一封信(1928年12月10日)中,梁赞诺夫请求让·龙格帮助一位前巴黎公社社员、让·龙格的父亲沙尔·龙格在敖德萨疗养时的战友阿希尔·勒罗伊清偿房租。梁赞诺夫引证勒罗伊本人的话说,他在巴黎的住处“有对于共产主义历史极具价值的档案”。接下来的通信则直接涉及马克思文献遗产的保护以及获取各种档案等事宜。

在1929年1月10日的回信中,让·龙格首先确定自己收到了莫斯科的汇款,并同勒罗伊的房东取得了联系,以便偿还房租。接下来,让·龙格提到,梁赞诺夫的两卷本著作已由巴黎的社会出版社翻译成法文出版。他称赞梁赞诺夫对马克思深入而准确的心理刻画,并在书信结尾处提到马克思写给自己的母亲和姨母的书信已发表在《社会主义评论》上。

梁赞诺夫对让·龙格的称赞“受宠若惊”(“您的错爱令我受宠若惊”),马上于1929年1月19日回信,邀请龙格前往莫斯科(“以便见证我们纪念您的外祖父的学术时刻”)。而让·龙格出于政治原因谢绝了这一邀请(1929年3月4日)。他认为当时苏联政府抨击欧洲的工人党和社会主义党的做法是错误的,希望很快能建立起“社会国际与俄国之间正常的、甚至是兄弟般的关系”。

在接下来的通信中,让·龙格坚持自己的立场,讲述双方在道义和政治上的障碍,强调其不可动摇的观点(1929年3月19日)。梁赞诺夫表示非常遗憾,尤其是他的邀请属于个人邀请,是给马克思的外孙让·龙格的。

自1929年3月起,通信往来主要涉及龙格家族掌握的马克思文献遗产,梁赞诺夫想为自己的研究院争取到它们。3月9日,梁赞诺夫首先提到雷蒙·维耳马尔,此人是“国际的热忱鼓吹者”,自1871年起同马克思和恩格斯通信,后来同让·龙格的父亲沙尔·龙格以及马克思的女婿保尔·拉法格通信。让·龙格证实,自己本人同这一时期已经垂垂老矣的维耳马尔保持着友好的、密切的关系,并指出维耳马尔“今天”(1929年3月19日)还在提及自己同龙格家族的友好关系。在谈及马克思的青年诗作时,让·龙格认为它保存在弗兰茨·梅林的文献遗产中。梁赞诺夫回复说,可惜在那里没有找到(1929年3月9日)。这令让·龙格深感遗憾(1929年3月19日)。这些文献遗产实际上在其兄弟马塞尔·龙格那里。

接下来的通信还讨论了移交画像和胸像事宜。在1929年5月16日的一封短信中,梁赞诺夫提醒让·龙格,自己曾请求得到一张燕妮·马克思画像的照片。一年后(1930年7月20日),梁赞诺夫给他寄去一张马克思旧油画像的照片,这是他从列宁格勒得到的,他请让·龙格发表看法,同时祝贺他的儿子卡尔·龙格制作完成了一座马克思胸像。让·龙格于7月29日回信,首先提到了自己儿子对照片的反应,卡尔觉得马克思显得“太瘦了”,而且“穿得有些怪模怪样”,但认同梁赞诺夫的写实主义判断,认为画像想必创作于马克思生命中的最后几年。让·龙格还提到卡尔创作的马克思胸像,认为那是成功之作,并把它寄给梁赞诺夫,同时提出了使用建议(“您是否认为这座青铜胸像可以放在马克思恩格斯研究院或苏联其他地方”)。梁赞诺夫想必同马克思的重外孙卡尔·龙格直接取得了联系。

在1930年10月26日的回信中,梁赞诺夫猜测,油画中的大衣是马克思最后几年穿的。马克思在同恩格斯的通信往来中提到过这件大衣,据克拉拉·蔡特金说,大衣由拉法格拥有。至于卡尔·龙格创作的胸像,梁赞诺夫说,研究院准备购买原件,将其陈列在新组建的马克思恩格斯研究室。梁赞诺夫还向让·龙格提出额外请求:请马克思恩格斯研究院驻柏林通讯员鲍里斯·尼古拉耶夫斯基照相复制马克思的结婚证书,而这需要一位龙格家族成员的认可。12月2日,梁赞诺夫确认,他同意以对方提出的价格购买胸像,前提是研究院有权复制(照片除外)。接下来,他感谢让·龙格就马克思的结婚证书做出答复,但可惜的是,保存下来的让·龙格11月5日的回信中却没有相关答复。

这一次,回复梁赞诺夫的是让·龙格的儿子罗伯特-让·龙格,作为律师,他接受委托出售自己的兄弟卡尔·龙格的作品,并维护其权利。在1931年1月13日的信中,他告诉梁赞诺夫,德国特里尔的马克思故居已经有了一座马克思胸像,他准备以同样的价格(5000法郎)向马克思恩格斯研究院提供第二座原件,并建议购买程序采取类似于德国的方式,因为他兄弟的作品在德国获得了巨大成功。他还说自己准备同研究院的代表在巴黎商谈此事。在这封信中,他还提出第二条建议:“我完全可以听凭您为苏联复制青铜胸像,条件是将既定报酬汇入一家法国银行。”

1931年1月25日,梁赞诺夫在写给罗伯特-让·龙格的书信草稿中用一种稍显冷淡的口吻说,研究院自始至终有兴趣购买这座胸像,但是如今胸像已经有了多份复制品,而且权益问题似乎也不同以往,所以这件事不能着急,可以以后再谈。书信到此中断,也没有被寄出,因为梁赞诺夫在这一时期被捕。此后,阿多拉茨基于20世纪30年代中期重新开始了与龙格家族的书信往来。

三、关于马克思恩格斯文献遗产的“交易”

在着手协商从德国社会民主党流亡委员会手中购买马克思恩格斯文献遗产之前,梁赞诺夫被免去了苏共中央马克思恩格斯研究院院长职务,研究院同龙格家族的联系也就此中断。1935年初,研究院着手了解马克思恩格斯文献遗产的遗存情况。当年年中,中央党务档案馆负责人格尔曼·季米聂夫接受委托,在国外为研究院搜集档案文献。7月中旬,自称“赫尔曼同志”的季米聂夫启程前往巴黎,负责与国外建立文化联系的亚历山大·阿罗谢夫也来到巴黎,他显然直接受命于斯大林。

逗留巴黎期间,他们同让·龙格进行了会谈。季米聂夫感到他们有机会从让·龙格手中得到他掌握的所有档案。显然,他们还谈到了将马克思的遗物从伦敦运往莫斯科之事。基于让·龙格在接下来的会谈中表明的立场,季米聂夫期待研究院给予“指示”。

经过这次侦察式探访并回莫斯科汇报之后,1935年11—12月,阿罗谢夫与季米聂夫带着新的谈判指示再度前往巴黎,与德国社会民主党流亡委员会就获取马克思恩格斯文献遗产进行谈判。谈判一直持续到1936年上半年,直至最终失败。

来自莫斯科的特派员们可以为第二次旅行的成果弹冠相庆,因为他们于1935年12月25日同威廉·迪特曼签署了购买其在苏黎世的档案馆和政治图书馆的协议。阿罗谢夫从迪特曼那里获得了8个装满档案文件的箱子后取道巴黎,于1936年1月初抵达莫斯科。

1936年1月,马克思恩格斯列宁研究院驻巴黎通讯员阿利克斯·吉莱恩谋求获取龙格家族档案的清单。1月19日,她向莫斯科汇报说:

长达8页的清单包括:马克思的书信和档案,其中有马克思的《路易·波拿巴的雾月十八日》手稿共82页;恩格斯的书信和档案;马克思夫人燕妮致女儿们的信;弗雷德里克·德穆特1912年4月10日致让·龙格的信;保尔·拉法格与让·龙格的通信;马克思女儿们的档案和笔记;1872年至1878年间关于《资本论》法文版的通信。此外,吉莱恩可以寄去在卡尔·龙格的工作室中找到的燕妮·马克思及其母亲的油画肖像的7张照片和2张照片复制件。1936年1月17日,吉莱恩给莫斯科寄去一封信,用马克思去世后为其制作的石膏面具照片和卡尔·龙格创作的马克思胸像照片补充了这一收藏。

为了获得这些艺术品,阿多拉茨基于1936年1月29日致信斯大林。他早年访问巴黎时,在卡尔·龙格的工作室看到了油画,表达了购买油画的愿望,不过当时龙格夫人无法做出决定,因此只能制作油画的复制品。但是,这次吉莱恩看到了机会,即龙格夫人改变了主意,她便于1936年5月14日通知莫斯科,购买油画的价格为4万法郎。她接着汇报说:

除了油画之外,还有其他纪念品可以购买。吉莱恩在1936年5月31日的一封信中讲道:

吉莱恩从让·龙格那里获得了大量书信和档案,并从卡尔·龙格那里获得了马克思的石膏面具,而这一时期无法复制胸像。她还从罗伯特-让·龙格那里得到了马克思赠予女儿爱琳娜的《福格特先生》一书(内有马克思的题字),以及一本23页版的《共产党宣言》。1937年底,吉莱恩结束了作为研究院通讯员的工作。

1938年让·龙格发生致命车祸后,研究院驻伦敦通讯员阿格尼娅·迈斯卡娅重新联系巴黎的龙格家族。1939年,她获得了吉莱恩实际上已经做好前期准备工作的所有东西。个人物品——工作椅与沙发、马克思的钱包与烟嘴、一枚带有马克思肖像和一缕头发的圆形饰品、一块绸缎——都更换了拥有人。此外,她还从罗伯特-让·龙格那里获得了一些马克思的书信和笔记本,以及一些涉及马克思及其家庭成员的小册子。当然,至少有一件遗产保留在罗伯特-让·龙格手中,即马克思的怀表,那是他从马克思的朋友威廉·沃尔弗那里继承下来的,里面刻上了马克思、海伦娜·德穆特、恩格斯的姓名及去世日期,以及让·龙格和罗伯特-让·龙格的姓名。1983年,莫斯科复制了这块怀表,原件则保存在罗伯特-让·龙格的妻子克里斯蒂娜那里。1997年,她在柏林展出了这块怀表。

四、埃德加·龙格的遗产

二战后,马克思恩格斯列宁研究院重新开始调查马克思的文献遗产。20世纪30年代,研究院未能成功获得保存在马克思的外孙让·龙格手中的部分遗物,而此时的努力主要集中在马克思仍然健在的另一个外孙埃德加·龙格身上。1948年2月13日至3月16日,这位68岁的老人与妻子布朗歇访问了列宁格勒和莫斯科。

作为研究院的客人,埃德加·龙格的行囊中装有重要赠品:1871年9月23日马克思致妻子燕妮的一封信和一份批判弗里德里希·李斯特的4页手稿。此外,他请求亲手将马克思与女儿们及恩格斯的照片原件交给斯大林。这次访问令埃德加·龙格夫妇格外激动,他在1948年7月12日的书信中对此做了详细描述。

埃德加·龙格还在一封致伊琳娜·巴什的私人信件中感谢莫斯科方面亲切而细致的接待,并表示希望得到马克思1844—1845年逗留巴黎期间的档案,因为他接受委托写一篇文章,而他掌握的材料太少。

1950年12月13日,莱奥·波尔写信给研究院副院长恩斯特·佐贝尔,商量如何在埃德加·龙格去世后收集到他的遗产。1951年1月,在匈牙利劳动人民党(即匈牙利共产党)中央委员会第一书记拉科西·马加什的授意下,这封信通过该党转交院长彼得·波斯佩洛夫。

波尔自称是最熟悉这个家族情况的人,他认为只有已故的埃德加·龙格积极支持将家族档案移交研究院,而所有传承下来的档案都在他的房子里。埃德加·龙格在家族中有些“孤立”(这显然指他的政治信念),他有四个孩子。pan>

出于这些原因,波尔建议研究院派一名全权代表前往巴黎处理相关事宜。如果这样不可行的话,研究院可以请求埃德加·龙格的遗孀向波尔交付手稿,她同波尔很熟。波尔认为,如果自己能拿到文献遗产,就可以马上交付佐尔坦·桑托保存。

最后,波尔提到自己受《自由人民报》(Szabad Nep)委托对埃德加·龙格进行了一次访谈。埃德加·龙格在访谈中抱怨说,他很晚才理解了社会民主党的真正作用。如果佐贝尔需要这次访谈的文本,他可以马上寄去。

佐贝尔被流放西伯利亚几年后,于1947年前往布达佩斯,在当地参与了出版匈牙利文版《马克思恩格斯全集》的工作。这一时期,尤其是在阿多拉茨基去世后,他同苏共中央马克思恩格斯列宁研究院没有直接联系。

埃德加·龙格于1950年12月12日去世,在研究院引起了“连锁反应”:12月15日,苏共中央书记米哈伊尔·苏斯洛夫签署的悼词经法共中央转交给他的遗孀。1951年1月16日,苏联外交部副部长亚历山大·博戈莫洛夫委托驻巴黎大使馆的工作人员同他的遗孀建立联系,后者说明了她掌握哪些马克思文献遗产的档案,以及怎样才有可能获取这些档案。2月底,显然是在得到苏联外交部的指示之后,研究院院长波斯佩洛夫直接致信大使A.P.帕夫洛夫指出,埃德加·龙格访问莫斯科时曾承诺,他掌握的所有马克思档案都归研究院所有。博戈莫洛夫请求帕夫洛夫进行详细调查,澄清移交的条件。5月29日,帕夫洛夫致信苏联外交部,提交了现有档案的要目,并汇报了龙格家族的境况。

这批档案涉及下述东西:马克思的3个笔记本(两个分别为200页和146页的笔记本写于1850年,还有一个100页的笔记本写于1869年);6封马克思的书信;约60封致马克思的书信,其中有巴枯宁1868年12月22日致马克思的信;230封马克思家庭的书信;3位家庭成员的笔记本;考茨基与李卜克内西的一些书信及一系列涉及马克思恩格斯生平与影响的其他档案。

所有材料均“保存良好”,只是“未经整理”。大多数档案为1949年去世的马塞尔·龙格和他的妹妹燕妮·龙格拥有。埃德加·龙格的遗孀布朗歇准备将自己掌握的所有档案交付研究院,条件是向马塞尔·龙格的儿子马塞尔-沙尔·龙格以及埃德加和马塞尔的妹妹燕妮·龙格提供物质补偿和医疗帮助,并用外币向她本人支付数额为4000卢布的“补偿金”。帕夫洛夫还说,这位遗孀深受伤害,因为她从苏联回来后写给研究院的信从未得到答复。

波斯佩洛夫汇总帕夫洛夫的信息后,于1951年6月30日直接向苏共中央总书记斯大林做了汇报,并于8月2日请求苏联外交部西欧司司长A.G.阿布拉莫夫向大使帕夫洛夫解释,在巴黎有哪些条件可以向马克思的重外孙马塞尔-沙尔·龙格和外孙女燕妮·龙格提供必要的医疗和财务帮助。然而,各方在采取哪些必要措施方面却陷入了僵局。

直到1951年12月,波尔向佐贝尔重新提交了一份长达7页的详尽报告,经过翻译后于1952年1月22日通过苏联外交部递交波斯佩洛夫,这件事才重新引起关注。

波尔本人时常拜访埃德加·龙格的遗孀,不久前,她给他看过自己在丈夫的办公桌找到的茹尔·盖德和拉法格等人的信。波尔询问是否有可能再找到其他这类东西,而她回忆起一个箱子。他看后发现里面果然有一大批有价值的材料,包括马克思起草的关于工人阶级生活条件的问卷、关于召开第二国际成立大会的决议(有倍倍尔、李卜克内西、拉法格等人的签名)、一大堆书信、一些重要书籍以及一些个人物品。

波尔建议龙格夫人将这些材料转交党组织,其中涉及第一和第二国际的交给马克思恩格斯列宁研究院,涉及法国的交给法共档案馆。她表示同意,并委托他完成此事。随后,她还寄给波尔一张马克思的照片原件,波尔将此连同致佐贝尔的书信一起交给匈牙利工人运动研究所。在书籍中,有一本马克思的题字赠书,是送给女儿劳拉的拜伦著作。波尔将这本书放在交给马克思恩格斯列宁研究院的材料中。

1952年4月1日,波斯佩洛夫再度向博戈莫洛夫汇报了“勘查”马克思档案的情况,认为此时的主要问题是以何种方式满足马塞尔-沙尔·龙格的物质需求(财力支持、居住条件改善、医疗照顾)。

1953年3月4日(斯大林于3月5日去世),奥比奇金向苏共中央书记尼古拉·米哈伊洛夫汇报说,有一大批马克思档案于1952年12月送到研究院。中央党务档案馆已拥有其中少量档案的复制件(而且其文本已刊发于《马克思恩格斯全集》俄文第一版),而大部分其他档案尚不为人所知,它们包括:1860年至1880年间的20份马克思档案,其中有一系列书信和3个笔记本(一个涉及福格特的笔记本,173页;一个经济学摘录笔记本,147页;一个关于爱尔兰历史摘录的笔记本,89页);77份恩格斯档案,大多是1880年至1890年间的书信;59封马克思的夫人和女儿写给他的书信;64封其他人写给恩格斯的书信;140多封马克思家庭成员的书信;约40封国际和法国工人运动成员的书信。

在上述书信中,有一些写于1906年和1909年,涉及马克思文献遗产流传史,是劳拉·拉法格从路易丝·考茨基那里得到的,并且是写给倍倍尔和伯恩施坦的。

五、马塞尔-沙尔·龙格与弗雷德里克·龙格在莫斯科

1960年9月11日至10月6日,马塞尔-沙尔·龙格访问莫斯科。9月12日,他向马列研究院转交了龙格家族拥有的下述马克思档案:马克思致恩格斯、妻子燕妮、女儿和女婿拉法格夫妇、女儿爱琳娜以及德国社会民主党人威廉·白拉克的15封信;1856—1882年间马克思致法国政治家L.巴索的信;马克思写给燕妮的诗集;燕妮的一本附有马克思及其家庭成员“座右铭”的相册;劳拉·拉法格的一本收藏有马克思及其家庭成员和友人照片的相册。

在提交苏共中央委员会的一份报告中,时任马列研究院副院长N.沙塔金强调说,在上述档案中,1875年5月5日马克思致白拉克的信附有他的《哥达纲领批判》草稿。此外,收藏中还包括马克思在国际工人协会的活动档案。

移交的恩格斯档案包括:1867年至1895年间恩格斯致拉法格夫妇的44封信;恩格斯对发表在1894年的《新时代》杂志上的《共产党宣言》法文译文的评论。

移交的家族档案还包括:劳拉·拉法格致恩格斯的23封信;燕妮·龙格致父母、妹妹爱琳娜以及沙尔·龙格的61封信;爱琳娜·马克思-艾威林致恩格斯及姐姐劳拉的15封信;保尔·拉法格致恩格斯的29封信。

档案移交是同马塞尔-沙尔·龙格的请求联系在一起的,即向他提供1万法郎的年金,为期10年,或一次性支付补偿金10万法郎。报告起草人沙塔金在报告中解释说,这是出于“市场经济”的考虑:“根据尼古拉·劳赫于1969年在日内瓦编纂的手稿目录,马克思恩格斯的一页手稿在西欧值750瑞士法郎。由此,马塞尔·龙格移交的194页马克思恩格斯档案值14.55万瑞士法郎。另外,258页的家族档案可视为值5.16万瑞士法郎(每页200瑞士法郎)。根据这一计算,全部档案价值19.71万瑞士法郎,或22.43万法国法郎,即马塞尔-沙尔·龙格请求的数额的两倍多。”

1960年11月19日,沙塔金向苏联外交部欧洲一司司长S.T.巴扎罗夫表示,要通过驻巴黎大使馆向马塞尔-沙尔·龙格汇款10万法郎。他还直接向大使S.A.维诺格拉多夫寄去了类似的书信。此外,沙塔金告知“亲爱的龙格同志”,已经做出关于补偿的决定,钱款将通过大使馆支付。12月2日,维诺格拉多夫向沙塔金证明,钱款已经支付。

1960年12月1日,马塞尔-沙尔·龙格表示感谢:“亲爱的沙塔金同志,我与我的妻子向您致以新年的良好祝愿,并真诚地感谢研究院为我们所做的一切,希望再次见到您。亲爱的同志,祝您一切顺利,谨致问候。”

1961年5月,奥比奇金询问大使维诺格拉多夫,马塞尔-沙尔·龙格是否有意再次访问莫斯科。8月25日,马塞尔-沙尔·龙格写于8月16日的信抵达研究院。他在信中说,预计到访的日期(9月3日)非常不合适,因为这段时间有一个大型展览,他担心自己在公众面前缺席,因此建议将访问日期往后拖延两周。9月22日,他再次写信表示,他最近一段时间不是很舒服,不得不遗憾地再次拖延预定的旅行。

而马克思的另一位重外孙弗雷德里克·龙格直到20世纪60年代才引起研究院的关注(这显然是考虑到遗产继承顺序),尽管他早在1956年就出席了伦敦的马克思新墓地揭幕仪式。他于15岁起开始学习绘画,二战后举办了第一次画展,而他的创作顶峰想必是1962年在莫斯科普希金博物馆举办的风景画展览,在他参展的100幅画中,有13幅画被博物馆买下。

展览期间,弗雷德里克·龙格访问了研究院,参观了中央党务档案馆保存的来自龙格家族文献遗产的马克思档案,并“对良好的档案保存条件印象深刻”。在1962年4月7日致苏共中央第一书记赫鲁晓夫的报告中,研究院副院长N.马特科夫斯基提到,弗雷德里克·龙格想亲自向第一书记递交两张马克思相片的原件、两本马克思的藏书以及沙尔·龙格拥有过的一枚纪念章。他说,转交这些纪念品具有极其重要的象征意义,因为赫鲁晓夫是苏联最高领导人,而苏联“正在践行他著名的曾外祖父的理想”,但遗憾的是,1960年赫鲁晓夫前往巴黎参加四国峰会期间,弗雷德里克·龙格没有机会同他谋面,而此时他想予以弥补。

弗雷德里克·龙格未能如愿与赫鲁晓夫进行私人会面,但与苏斯洛夫进行了会谈。一年后,弗雷德里克·龙格受苏联文化部和艺术家协会以及苏斯洛夫的邀请,前往苏联访学一年。1963年9月逗留莫斯科期间,弗雷德里克·龙格向研究院交付了一本有126张照片的相册,相册曾由他的祖母燕妮·龙格拥有。这本相册后来导致了一个历史性错误,即其中的一些照片被当成马克思的妻子燕妮·马克思及其女儿燕妮·马克思-龙格的肖像,而它们实际上是路德维希·库格曼的妻子盖尔特鲁黛·库格曼及其女儿弗兰契斯卡的肖像。

在结束这次访学之旅的回国途中,弗雷德里克·龙格经停柏林,做客民主德国马列研究院。在一份卷宗中,马克思恩格斯研究室的工作人员鲁特·施托尔茨记录了龙格家族成员的生平信息。记录显示,弗雷德里克·龙格有意向该研究院寄送或于1964年春天带来“下述物品”:马克思的肖像照片(照相复制件);新郎埃德加·冯·威斯特法伦(马克思的夫人燕妮·马克思的兄弟)的袖珍肖像(照相复制件);两张燕妮·马克思的肖像(照相复制件);带有燕妮·马克思献词的马克思家庭相册(照相复制件);5封沙尔·龙格的书信(原件)。

1968年5月,在马克思诞辰150周年之际,马克思的重外孙罗伯特-让·龙格和卡尔·龙格兄弟以及他们的堂兄弟弗雷德里克·龙格和保尔·龙格兄弟到访莫斯科。同年9月,罗伯特-让·龙格携夫人逗留苏联一个月,访问了列宁格勒和莫斯科。他利用这次机会向苏联马克思恩格斯博物馆转交了劳拉·拉法格的一个笔记本、沙尔·龙格在警察局的档案,以及68封国际工人运动代表人物1899年至1919年间寄给他父亲让·龙格的书信,其中有18封是卡尔·考茨基写的,11封是露易丝·考茨基写的,3封是爱德华·伯恩施坦写的。

六、结语

研究院与龙格家族的关系史既有高潮也有低谷。研究院及其代表曾向龙格家族保证,会小心地保管他们移交的马克思恩格斯档案,将其用于学术研究,并自20世纪60年代末起用于筹备出版《马克思恩格斯全集》历史考证版第二版。

正如罗伯特-让·龙格所说,龙格家族掌握的所有马克思恩格斯档案都已于1971年之前移交研究院。不过,俄罗斯国家社会政治史档案馆的登记册表明,1980年,工作人员尤金科娃在出公差时从巴黎带回了进一步的档案。此外,龙格家族也顾及到其他渴望其家族遗产中相关档案的诉求者,如法国社会史研究所和法国共产党马克思主义研究所。

当埃德加·龙格于1938年加入法共时,将自己掌握的所有家族档案几乎全部交给了法共总书记雅克·杜克洛,作为一座新博物馆的馆藏。1939年,在德国法西斯占领法国之前不久,这批档案被藏在了枫丹白露的一个村子里,45年后才重见天日。正如《马克思恩格斯全集》历史考证版第二版第四部分第32卷所记录的那样,马克思家族的一些书籍和物品至今仍保存在巴黎的龙格家族遗产继承人手中。

1979年,民主德国出版了罗伯特-让·龙格撰写的《卡尔·马克思——我的外曾祖父》。他以马克思后人的眼光丰富了汗牛充栋的马克思传记文献,并试图在书中表现马克思“作为凡人的性格、思想和家庭生活”。20世纪70年代,罗伯特-让·龙格多次访问民主德国马列研究院。

卡尔·龙格与其妻子西蒙娜·龙格同苏共中央马列研究院并未保持定期联系,但这决不意味着这个家庭没有保存同马克思密切相关的历史遗产。据他们的两个女儿(即弗雷德里克和安娜)所说:“卡尔·龙格的政治信念表现在他的个人生活和艺术创作中。他是家里唯一要求在法律上使用马克思这一姓氏的人,并于1964年至1972年间在法国的一次诉讼中贯彻了这一点。”女儿们还介绍说:“在纳粹德国占领法国时期,卡尔·龙格积极参与抵抗活动,并在他的巴黎住宅和工作室中多次举行法国地下抵抗组织会议。20世纪50年代末,他同妻子参加了支持阿尔及利亚人民的集会,后来又参加了支持越南独立的运动。”

总之,如果没有研究院的长年努力,尤其是如果没有龙格家族的慷慨相助和善意支持,由国际马克思恩格斯基金会出版的《马克思恩格斯全集》历史考证版第二版就会在重要档案的收录方面大打折扣。马克思的后人们可以感到欣慰的是,这些档案能够呈献给广大读者,并在俄罗斯国家社会政治史档案馆拥有尊贵的地位,得到了悉心保管。

[玛蒂纳·达尔马斯(Martine Dalmas):法国巴黎第四大学;罗尔夫·黑克尔(Rolf Hecker):德国《马克思恩格斯全集》促进会;鲁路:中央党史和文献研究院信息资料馆]

(来源:《信息资料参考》2020年第3期)