蒲华、吴昌硕、潘天寿,三位大师的时空臆想

在画坛,怎样才能过上好日子?

蒲华、吴昌硕、潘天寿这些书画大家,如今都在另一个世界聚首了。如果可以重返人间,蒲作英会像缶翁那样经营自己吗?

吴昌硕肯定是不愿意落到蒲华那步田地。让他跟潘天寿换,恐怕他也不干,文革那些年不会有好果子吃。

清末民初的上海是远东第一大都市,对艺术来说也是个乱世英雄的江湖,近代中国美术的起点。

高手大家云集的海上画派以此为根据地和舞台,不断吸纳来自各地的新生力量,影响从江、浙、皖等地波及全国,成为中国绘画史上影响空前的地方画派。

而作为近代画坛承先启后的人物,诗书画印于一身的一代大师,吴昌硕是一棵坐标式的参天大树,与齐白石、黄宾虹、潘天寿并列为中国画坛借古开今的四大家。

仅就个体的人生道路而言,早年饱尝生活艰辛、最终在人生暮年实现华丽转身的吴昌硕是幸运的。

而结合时代潮流的走势来看,吴昌硕在迎来个人辉煌之前所经历的一切,也可看作是为与时代的需要相对接而做的准备,换句话说,那些曾经的弯路都不是弯路。

吴昌硕的成功模式,不仅在当时具有典范意义,而且在很大程度上影响了后世中国书画家们的生存之道。

吴昌硕刻印中有诗句:“今人但侈摹古昔,古昔上以谁所宗。诗文书画有真意,贵能深造求其通。”

在一向崇尚因循师承的中国书画传统里,要创新,要突围,需要勇气与胆识,还要有不讲理的“野路子”。

经过多年的发力奔突,吴昌硕最终摆脱窠臼、形成了鲜明的个人风格。

而他的进士出身、县官经历、广泛的交游、众多的社会兼职、强烈的市场意识和高明的经营手段,都使得他的艺术价值在画家生前即得以体现为物质价值具备了条件。

中国传统书画界对于“书画同源”原本有着普遍的认同,而吴昌硕的画无论是布局、气势还是用笔,都是非常书法的。

在他笔下,书法与画法完全融二为一,两者互相渗透。诚如他自己的题词所说:“草书作葡萄,笔动走蛟龙”,“离奇作画偏爱我,谓是篆糟非丹青”。

在《李晴江画册、笙伯属题》中说得更明确:“直从书法演画法,绝艺未敢读其余。”

在《挽芍丐》中又说:“画与篆法可合并,深思力索一意唯孤行。”

而且多年在金石方面的功力,更令画风古朴,笔力坚毅,令人生畏(潘天寿语)。

而在摹画方面的生拙,则反而成全了他别无选择地另辟蹊径,形成大气磅礴、画气不画形的特殊风格。

吴昌硕爱画牡丹,也喜写竹。

罗两峰写竹曾用“满地月明金错刀”一印,吴昌硕76岁时力作《月明满地金错刀》,走笔纵横老辣,浑朴苍遒。

72岁时创作的《墨竹》,寥寥数字,带出满庭秋意。而较早的《梅竹双清》与《折梅品茗图》,则是清新隽永的诗意小品。

56岁时写石兰,正画倒题,也是一绝。

“吾本不善画,学画思换酒。学之四十年,愈老愈怪丑。”

正是这种丑怪,那种“村气满纸”的朴野生辣气息,形成了吴氏风风火火、率放不拘的大质朴,一扫画坛柔弱俗媚之风。

吴昌硕坦言:“说我善于作画,其实我的书法比画好,说我擅长书法,其实我的金石更胜过书法。”

而对于下过一生功夫的书法,吴昌硕却很少谈及。

在《缶庐集》中有《何子贞太史书册》诗:“曾读百汉碑,曾抱十石鼓;纵入今人眼,输却万万古。”

这些貌似自谦的话,但表明他对书法的境界有自己的标准。

这幅吴昌硕《篆书四屏》,是吴氏一贯荡气回肠的大篆佳作。

至于草书,沙孟海先生评论其“行草书纯任自然,一无做作,下笔迅疾,虽尺幅小品,便自有排山倒海之势”

“海上画派”虽是一个依托市场而兴起的画派,但市场行情并不能完全反映一个画家艺术成就的高低。

与虚谷、任伯年、吴昌硕合称“清末海派四杰”的蒲华,命运与吴昌硕相反,成为“海派”画家在市场上不成功的代表。

多年来,虽然蒲华的艺术成就越来越受到艺术史界的重视,但相较同时代的其他书画家,依然是被低估了的。

蒲作英画风纵横潇洒,笔意纵放雄厚,元气淋漓,却被讥称为“蒲邋遢”,不免令人唏嘘。

蒲华家境贫寒,在嘉兴时曾租居城隍庙。

早年参加科举考试只得中秀才,从此无意仕途,一心致力于绘画,携笔砚出游四方,卖画为生。

蒲华为人朴厚,淡泊名利,且生性嗜酒,疏懒散漫。

22岁结婚后,与擅长书画的妻子贫困相守,情感深厚。

岂料十年后妻子病逝,32岁的蒲华遭到沉重打击,自此不再续娶,膝下无子,孑然一身。

为维持生计,蒲华去官府当过幕僚,但因不善官场应酬,终致两相厌弃。

穷途末路,他便寄居温岭明因寺开始卖画。

其间走遍台州各县以及温州、宁波、杭州等地。

1881年春,蒲华从上海去了日本,倍受赞赏。

这一短暂辉煌的经历令他颇为自得,但夏天回国后,依旧靠一枝画笔,游食于沪宁苏杭以及台州温州一带。

蒲华中年沉迷于书法,斗墨千纸,数日而尽。

至于元明各家书帖,常常沉迷把玩。兴之所至,信笔挥洒,一片天机。蒲华以书入画,走笔布局酣畅恣肆。

晚年,笔墨愈发老到精堪,烂漫多姿而不失浑厚,苍劲老辣却透出妩媚。

蒲华擅写竹,执长峰一挥而就,淋漓酣畅,爱好者誉为蒲竹。

蒲华喜欢在大幅巨幛上畅快走笔,往往莽莽苍苍,一气呵成,蔚为大观。

这幅写湖石牡丹笔意纵放,元气淋漓,并出奇不意地以彩芝点缀,色泽饱满,完全无视常见蹊径范式。

蒲华60岁时曾穷得揭不开锅,吴昌硕将其推荐至常熟名士沈汝瑾处协助整理文字诗稿,使蒲华得以度过难关。

蒲长吴12岁,但二人晨夕过从,感情深厚。大夏天,蒲华常常胡乱穿着粗布衣衫,揣两三枝毛笔来到吴家,汗流浃背、喘息未定,展开纸就画起了竹子。“竹叶如掌,萧萧飒飒,如疾风振林,听之有声,思之成咏。”

谢稚柳说:“蒲华的画竹与李复堂、李方膺是同声相应的,吴昌硕的墨竹,其体制正是从蒲华来”。

蒲吴两家粗豪奔放的画风,使得同时代的纤巧因袭之作大为逊色,一时名震沪上。

故里旧友前来探望,蒲华盛情款待。一顿酒饭钱就能让他展纸作画,在酒馆里喝得快活了,有求画的不论钱多钱少,有求必应。

每有日本来客以重金求画,蒲华便呼朋斗酒,有时出钱为青楼女子赎身,终至囊空如洗。

蒲华虽然终生都为生计所驱四处奔走,依然仗义疏财,灾荒之年,他同高邕之等发起组织“豫园书画善会”,义卖书画以助赈。

蒲华一向无病,1911年夏天的一个晚上,醉归寓所的他因假牙落入喉管气塞而逝。

吴昌硕等为其治丧,在他的墓志铬上,吴昌硕以所题“富于笔墨穷于命”慨叹蒲华贫困潦倒、极不得志的一生。

相信对于很多书画家,蒲华的结局是一面人人得而避之的镜子。

吴昌硕对蒲华亦师亦友的情谊是朴素而真挚的。

蒲华曾因当过庙祝的经历而在文人圈子中遭到歧视,吴昌硕却“讶其学识渊博、宏知广识,于书、诗、画无一不精而为之倾倒,敬佩之甚而过从愈密,受益也良多矣”。

在《芙蓉庵焚徐草•序》中,吴昌硕对蒲华的诗书画赞誉有加,既有艺术趣味上的意气相投,也体现出海上文墨圈子中互相榆扬的风气。

据潘天寿回忆,吴昌硕看晚辈的诗文书画等等,往往不加评语,只说好,但有天下午,27岁的他去登门拜访,80岁的老先生聊得高兴,当即从古诗集了一副对联赠给他:“天惊地怪见落笔;巷语街谈总入诗。”

可惜,这幅对联因战乱颠沛而遗失。

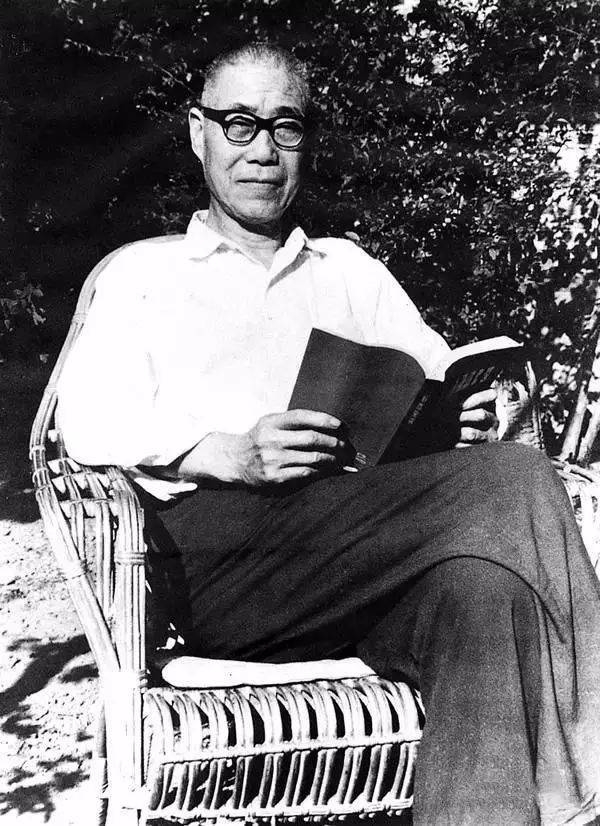

6岁丧母的潘天寿,从小经受了农村劳动生活的锻炼。

1915年考入浙江省立第一师范学校,受教于经亨颐、李叔同等人。

在书画方面,潘天寿没有师从某一大家,而是博采众家之长,将集诗书画印的研习体悟融会贯通,凭自己的天分和阅历见识,走出了一条属于他自己的路。

其写意鸟初学吴昌硕,后取法石涛、八大,布局奇险,用笔劲挺洗练,境界雄奇壮阔。

潘天寿虽然在学养上与黄宾虹接近,但所受的教育比后者更为现代。

虽然马远、夏珪、戴文进、沈石田以及八大、吴昌硕,他都有所研究,但最终都被他强悍的个性所化为己有。

倒是李叔同书赠的“学无古人,法无一可,竟似古人,何处着我”这几句偈语,成了他的个性气质的最好写照。

潘天寿不画高山大岭,而喜以倚松傍花的小景入画,但却能营造雄大壮美,与明清山水花鸟画常见的巧媚灵动、优美秀润大异其趣。

鹰、荷、松、四君子、山水、人物等题材到了潘天寿的笔下,往往布局履险入绝,结构险中求平衡,用笔凝炼沉健,形态精简而意境幽远。

晚年的吴昌硕与潘天寿成为忘年交,在惊叹后者“年仅弱冠才斗量”的气魄之余,也担心他笔路险绝,易入危途,提醒其“只恐荆棘丛中行太速,一跌须防堕深谷”。

经前辈提点,潘天寿反省了自己的“行不由径”,加强了对传统的钻研,然而大方向上他依然坚持自己的道路。

在吴昌硕谢世的第二年,他在自题作品中写道:“予不懂画,故敢乱画,说是画好,说不是画亦好,不妄自批评,被讥蜀犬,懒头陀如是说法。”

足见其“独树有门户”的决心。

潘天寿所追求的画风是对中国书画阳刚美的探索,如其印语所说,“强其骨”、“一味霸悍”。

同样是以书作画,吴画在用笔和构图上均借鉴草书或草篆,大都化觚为圆。

而潘画则主要取诸隶书和魏碑,大都化圆为觚。

吴冠中认为,潘天寿在构图上这种善于在平面分割中拉大差距、增强对比的特色,能给人以“强烈、紧张、严肃、惊险及激动等等感觉”,在画史上前无古人,而他的“强其骨”亦非一般“力能扛鼎”之笔力,而是铁骨铮铮的独特风格。

纵观吴昌硕、蒲华、潘天寿等传统文人画家的艺术生涯,都能看到“画品之高,根于人品”的传统信念一脉相承,他们作品中体现出的傲岸不屈的气度,也是人格理想的一种寄托。

文革开始后,潘天寿被关进了牛棚,1969年被押解到浙江嵊县、宁海等地游斗。

在返回杭州的列车上,满怀悲愤的潘天寿在一只地上捡到的空烟盒上写下了一首绝句:“莫嫌笼絷狭,心如天地宽。是非在罗织,自古有沉冤。”

1971年9月5日,被认为传统绘画最临近而终未跨入现代的最后一位大师潘天寿含冤撤手尘寰,终年74岁。