孟会祥:书法过于美术化,将使书法丧失灵魂!

孟会祥

别署竹堂,书法家,书法评论家。现为《书法导报》副总编辑、中国书法家协会会员、河南省书法家协会理事、学术委员会副主任兼秘书长。多次参加全国书法篆刻展、全国书学讨论会,以及名家邀请展等活动。著有“竹堂文丛”十种:《笔法琐谈》《竹堂笔记》《书法直言》《襄城》《曾经》《读白蕉》《二王名帖札记》《〈书谱〉译注》《竹堂闲话》《竹堂诗词》。

孟会祥先生的书法创作溯流求源,远法二王晋唐,近师云间白蕉,风格萧散脱俗,随缘超逸,隽秀清朗中饱蕴文人气息。他的书法评论通古博今,敢于针砭,颇具锋芒,是理论和实践结合中碰撞出的真知卓见,读来如沐春风。他的散文接续中古以来笔记体的文风,注重白描,精于炼字,字里行间真情质朴,性淡如菊,文清似水,书雅如兰,具大家风范。

书法美术化刍议

⊙ 孟会祥

大概是去年,我应朋友之邀,在一个高研班上讲了一次课,题目是“书法美术化刍议”。讲完之后,没有时间与听课者交流,所以不知道反响如何。后来我看到一些朋友们的作品,感觉有点后悔,因为很多朋友在强调“艺术”,尽管我讲得还算客观,但骨子里,我是倾向传统,或者说保守主义的。也许在有意无意间,会有对不同观点不大恭敬的话。事都过去了,算了。

转念想来,艺术是需要偏执的,需要所谓“独持偏见,一意孤行”。从某种意义上,艺术道路也无所谓对错,一般人走路是用脚的,其实倒立用手走路也可以,我们乡下叫蝎子爬。即使“歪理邪说”式的艺术观念,只要笃信不已,也可能会产生相应的有一定价值的作品。“此亦一是非,彼亦一是非”,通脱者要达到无可无不可的状态。艺术鉴赏和艺术评论,当然要尽量公允,如果不牵涉立品立德的大是大非,要尽量宽容,尽量在对立面发现有价值的因素。无魔则无佛,你坚持的艺术理念,可能正因为有人坚决反对,才有存在的根据和意义。基于这样的考虑,我准备重拾这一话题。书法美术化这一话题,大概在一二十年前就有人讨论了。究竟什么是书法的美术化,一句话不好说清,可以分为观念和技法两个层次去认知。在观念上,强调书法作品的视觉属性,通俗地说,像看一幅画一样地看待书法;在技法上,一定程度上冲破书法的书写性,或者说对笔法解构,借用画法来丰富笔法。这两种情形,都其来有自,并非近年才开始。且不说是否合理,至少它是客观存在的。

文字起源时代

书画同源,源在何处?源在事物,即自然、社会和人心。而文字一开始就有象征性和抽象性,并非绘画。抽象性和具象性的区别:具象所描绘的事物,千差万别,而抽象则试图以有限的符号来描绘万物。比如画竹,尽管竹叶的形态并不复杂,但绘画时,不同的竹叶力求不同的姿态。而文字的点画,则“囊括万殊,裁成一相”。

图画是写形,文字则既可以写形,也可以写音、写义。即便写形,也不以形为目的,而是以义为目的的。

刻符和族徽文字,也是以极简的点线(点画的原始形态)构成的。

进入成熟文字体系,即甲骨文、金文时代后,差不多可以说文字与图画已经分道扬镳。

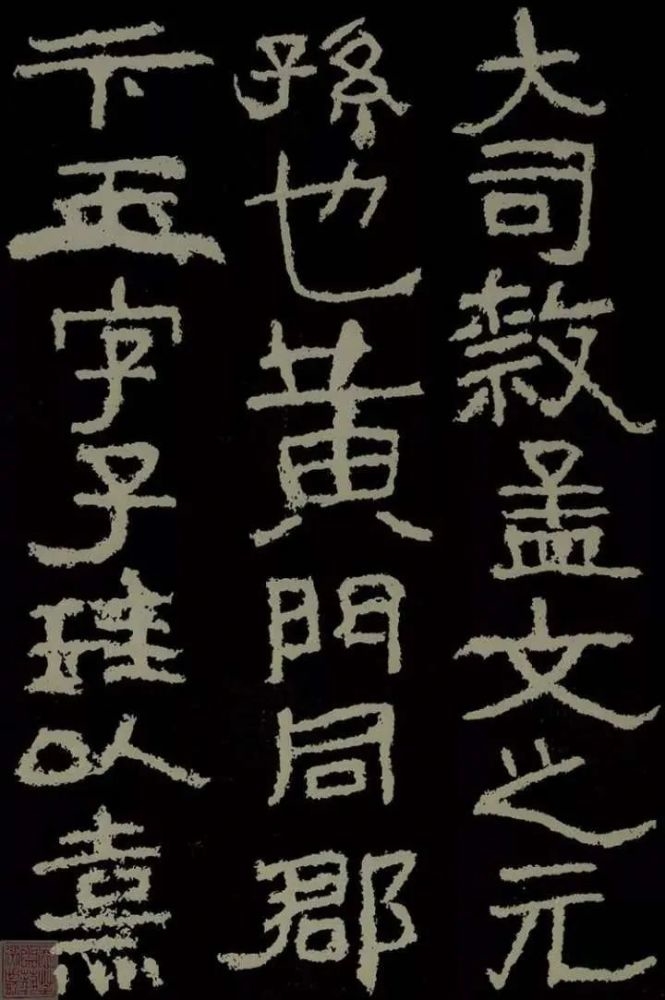

甲骨文拓片

尽管我们要强调书法与绘画的不同,也不可否认,原始文字中,的确包涵着丰富的美术信息。最初级的造字方法—象形,或许可以称为美术手段。而这也正是汉字书写成为书法艺术的基础。或者说,是汉字体系能够在“形”的意义上,与自然、社会、人心形成映射的根据。如果没有“形”作为桥梁,文字仅有记音的能,可能就不存在书法了。汉语拼音就不能成为书法。大部分少数民族文字是记音的,其实也不能成为书法。日本的假名,虽取材于汉字的偏旁部首,有一定的“形”的基础,终究显得贫乏单薄一些。

两种书写形态

至少,在甲骨文时代,汉字已经相当成熟。与汉字的成熟相一致,书写也成为一种独立的技术体系。甲骨文中,有书而未刻的作品,也有反复练习书写的作品,真实地呈现了当时的书写状态,已不再像刻符一样,心中还装着一个形象,而是纯粹的文字书写。如果说有笔法,那么,且不说笔法是否丰富,商代应该就已经有笔法。

如果说,刻符时代存在着绘画性、象形性与书写性、抽象性的对峙,进入书写时代,则存在着铭石书的装饰性、工艺性与手写体的灵活性、丰富性的对峙。

宏观上看,汉以前书,是不断挣脱美术性的过程。拙著《笔法琐谈》里讨论过铭石书的有关问题,不再费事了,剪贴如下:

这里说的铭石书,不局限于石,包括金、石和其他质材。同样,手写书的材料也不限于纸,也包括其他质材。手写书是墨迹,是自由、新鲜的;而铭石书是经过二度制作的,一般是庄重、矜持的。手写书的自由、鲜活、富于生机,往往开创新书体;而铭石书的庄重、矜持、成熟,往往结束一种书体的演进。像《散氏盘》可能较多地保留了手写书的意味;《盂鼎》《毛公鼎》等把金文推向顶峰,也结束了大篆。而大篆顶峰时期的墨迹,不可多得,若有,必是更加气象万千的。像秦诏版权量可能较多地保留了手写书的意味,而《泰山刻石》《峄山碑》把小篆发展到顶峰,也结束了小篆。而小篆,特别是标准的小篆,在书法史上昙花一现,正是这种规范字、美术字生命力不强的体现。它像秦代制度一样严酷,而同时期的简牍,是多么丰富多彩啊。像《石门颂》《杨淮表纪》及很多小品刻石,可能较多地保留手写书的意味,而《礼器碑》《曹全碑》等把隶书推上顶峰,其后的《熹平石经》《正始石经》,则显然为隶书的发展画上了句号。地不爱宝,汉代简牍出土无数,相形之下,前人叹为一碑一奇的汉碑,远远没有汉代简牍更为丰富。当然,对于东汉丰碑大碣来说,像《礼器碑》《曹全碑》等名碑,其书写水平极高,而刻手水平也极高,拓本就具有“下真迹一等”的分量。它虽然不是手写书的自由表达,但其建立规矩,整饬有度,因而成为入门必学之碑。大略言之,学汉碑得隶书之体,而掺汉简得隶书之笔,学汉碑而把注意力集中在石花斑驳上,恐怕就与笔法不太一致了。汉晋间隶书余波的刻石,修饰首尾成为“折刀头”,与书写意味越拉越远,必然走向淡乎无味,难以为继。

汉司隶校尉杨淮表记摩崖

手写体,如《侯马盟书》、《散氏盘》、楚简帛书。极其自由者,即所谓草书。金石体,或谓之正体,如《盂鼎》《虢季子白盘》。极其工致者,成为工艺书体,如鸟虫书、中山王器。正草对峙,大抵从有文字、有书法就开始了。

手写体宽扁,金石体瘦长。由古隶而汉简,汉隶正是手写产生,所以结体宽扁。施于金石的汉隶正体,规范化和装饰化。楷书由原始行书演变,在结体上,倒是恢复古制,变得方正了。

从金文到楷书,文字中画的因素逐渐减弱乃至荡然。美术的基因,表面的呈现,主要在装饰性、工艺性上;潜在的呈现,主要以“囊括万殊,裁成一相”的方式起作用。

就我个人的观点看,装饰性、工艺性在艺术境界上,是无法与“妙契自然”相提并论的。人为因素越多,装饰感越强,其能表现的人的本质力量越微弱,或者说其生命感越寡淡。

重意象而不重具象

自觉的书法,大抵可从蔡邕算起,传统书论,也大约从蔡邕开始。汉末诸体皆备,书法有了广泛的社会参与度,为这门艺术的独立奠定了基础。而从宏观上看,也只有进入草书(章草)时代后,书法才彻底摆脱了象形的束缚。但是,书法的美术属性潜在地起作用,这种潜在不是退出,而是层次的加深—具体地说,即在抽象基调下,进入了意象时代。

蔡邕《笔论》说:

为书之体,须入其形。若坐若行,若飞若动,若往若来,若卧若起,若愁若喜,若虫食木叶,若利剑长戈,若强弓硬矢,若水火,若云雾,若日月。纵横有可象者,方得谓之书矣。

蔡邕《九势》说:

夫书肇于自然,自然既立,阴阳生焉,阴阳既生,形势出矣。藏头护尾,力在字中,下笔用力,肌肤之丽。故曰:势来不可止,势去不可遏,惟笔软则奇怪生焉。

卫夫人《笔阵图》说:

[横]如千里阵云,隐隐然其实有形。

[点]如高峰坠石,磕磕然实如崩也。

[撇]陆断犀象。

[折]百钧弩发。

[竖]万岁枯藤。

[捺]崩浪雷奔。

[横折弯钩]劲弩筋节。

萧衍《古今书人优劣评》说:

锺繇书如云鹄游天,群鸿戏海,行间茂密,实亦难过。

王羲之书字势雄逸,如龙跳天门,虎卧凤阙,故历代宝之,永以为训。

蔡邕书骨气洞达,爽爽如有神力。

韦诞书如龙威虎振,剑拔弩张。

萧子云书如危峰阻日,孤松一枝,荆轲负剑,壮士弯弓,雄人猎虎,心胸猛烈,锋刃难当。

羊欣书如婢作夫人,不堪位置,而举止羞涩,终不似真。

萧思话书如舞女低腰,仙人啸树。

李镇东书如芙蓉出水,文采镂金。

……

索靖书如飘风忽举,鸷鸟乍飞。

王僧虔书如王、谢家子弟,纵复不端正,奕奕皆有一种风流气骨。

……

从具体点画,到整幅书势,以至书法境界,皆以“象”论。此象不是具象,而是抽象,或说是印象、意象。从书写过程到欣赏过程中,都需要迁想妙得,发挥想象、移情的作用,方能有书的意味。

大抵汉魏六朝论书,多为譬喻,即米芾所谓“征引迂远,比况奇巧”,不知云何者。然而不以譬喻,实亦难言,看似迂远,实则贴切。佛家有所谓“说即不是”,艺术境界,正不可言诠。诗家有“赋比兴”三法,其实兴也是比。赋若足用,焉用比兴乎?说一物味甜,不可捉摸,若谓蜜甜,则可体会矣。这种譬喻,所要言说的,正是深一层的意象,或谓之潜在的美术性。

重过程而不重结果

晋唐关注笔法为多,关注章法为少。其核心为书写过程,而不是书写结果。

唐以前人不大考虑细枝末节问题,种种规矩为后人所立,古人只提供尽善尽美的标本。传欧阳询有结构法,开始有“科学”精神了,法的时代开始了。

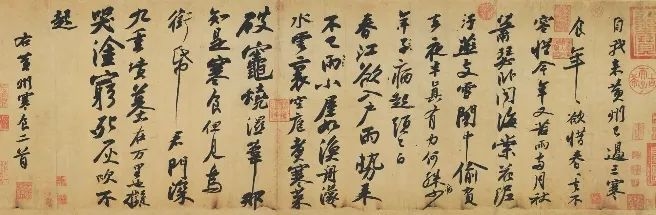

《书谱》讲用笔,“执使转用”;讲用墨,“带燥方润,将浓遂枯”;讲章法,“一点成一字之规,一字乃终篇之准”。但好像没有讲过一幅作品写成是什么样子。相对独立的作品意识—一幅字的意识,应该是宋代才有的。也就是说,当时讲书法,更偏重于书写过程,而不是书写的结果。从某种意义上说,过程对,结果就好,不考虑结果,就是有意无意之间。就像南北朝以前的古诗,不知格律,反而高不可及。真正好的“一幅字”,恐怕以王羲之、米芾的尺牍最为完美。

宋人的意义

屏风古已有之,屏上作画比较早,但没有所谓书法立轴。据说,吴琚有一件作品,是屏上的作品,大约可视为立轴的鼻祖了。河南叶县有传黄庭坚书《幽兰赋》。据传说,是黄庭坚奉旨写在宫殿屏风上的条屏作品。但,从字迹看,不大像是黄书,想必后人伪托。

宋代人最大的贡献在于,写诗文作品时,把前代尺牍、手稿中才有的天真烂漫,引渡到诗文书法作品中。像苏轼《赤壁赋》,类唐以前的写法,《寒食诗》就是诗文作品的尺牍化、手稿化。米芾《蜀素帖》《苕溪诗》也是如此。这种形式又往往与语义相表里,即体现了尚意的意味。

宋 苏轼 《寒食帖》台北故宫博物院

诗文书法作品,唐以前人本来鲜见。像《文赋》,基本上仿《兰亭》。《祭侄稿》《张好好诗》稿本,基本上属于尺牍。《古诗四帖》《自叙帖》不好说。

为人书字,较早有王羲之换鹅传说,对方要的是“经”,不是书法作品。为人写碑版,从南北朝到唐人,非常普遍。而专门写作品用于欣赏,大约盛于北宋。苏轼、黄庭坚的笔记中,常提到为人作字的事。米芾《蜀素帖》就是为人作字。作品意识,大约是这个时候觉醒的。另外,黄庭坚初学苏,后来拼命自创。“随人作计终后人,自成一家始逼真”,米芾说纵使学成王羲之,终为奴书。这都是书体意识的表现,也就是要个人面目了。书法作品风格化,最早大约可以追溯到王献之,在王羲之的笼罩下,他产生了建立独立面貌的意识,劝王羲之“大人宜改体”就是这一意识的体现。

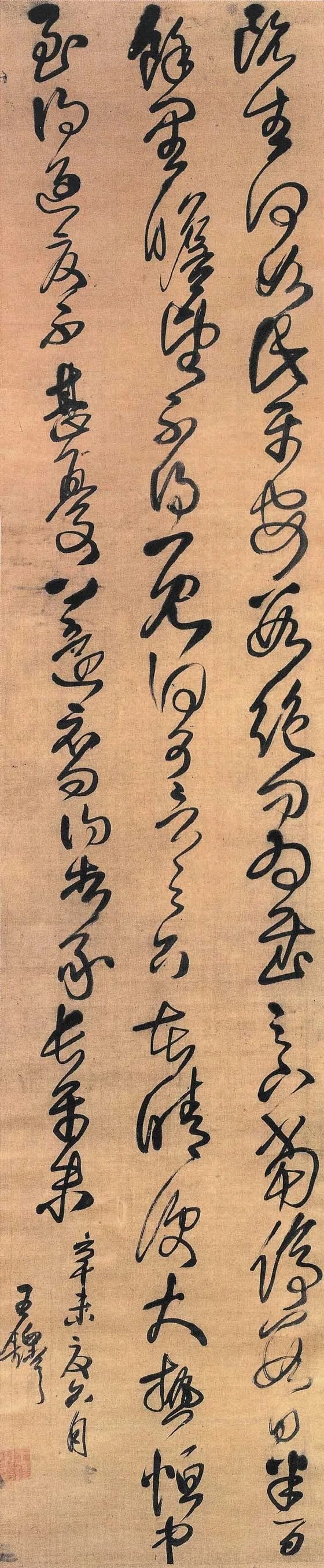

明代的条屏作品,特别是行草书,沿续了这个传统。条幅、扇面之类,因为用于张挂展示,当然要考虑整幅作品的效果。王铎临阁帖,临成尺八屏的形式,就是行草书尺牍化的例子,也是根据作品形制进行创作的例子。

独立成幅,用以张挂的作品,在美术属性上,与一幅画有相通之处。也大约从宋人开始,书法家与文人、画家开始有了交集,往往一身而兼之。也就是说,从文字书写来说,书法早已有了自己独立的一套技法,而从章法布局来说,从宋代开始,书法作品,特别是独立成幅、用以厅堂张挂的作品,再一次吸纳了绘画的某些元素。

书家字与画家字

书法与绘画的靠拢,是宋以后书法发展的总体趋势之一。我们不妨罗列一些书画兼擅的大师:苏轼、米芾、倪瓒、赵子昂、董其昌、沈周、文徴明、唐寅、徐渭、王铎、傅山、八大山人、扬州八怪、赵之谦、吴昌硕、黄宾虹、齐白石、溥心畲、林散之、徐悲鸿、刘海粟、白蕉、启功、李可染、李苦禅……简直可以说,近千年的书法史,就是画家的书法史。

前人有书家不擅画,无画家不擅书。书家不擅画,也要心中有丘壑、有画境;画家不擅书,就谈不上真正传统意义上的国画家。

画家中谨严一路,如赵子昂、文徴明、董其昌,都是左右一代的书法大师,其美术天才,很潜在地为其书法成就起到支撑作用。更多画家字是天真烂漫一路,或造型奇崛,如八大山人、金农、郑板桥,或水墨淋漓,如石涛、黄宾虹、林散之,或引画法入书法,如唐云、石鲁、李可染。石鲁的字我极不喜欢,认为一无是处。当然,这个认识还有待沉淀。启功是画家,其书却无多画意;谢无量不擅画,书却多画意。邓石如不擅画,“海为龙世界,云是鹤家乡”一联,却似画家字。弘一是画家,皈依之后,扫尽奇趣,纳入静穆,别树一帜。书家字严谨,往往少奇趣,紧致;画家字灵动,往往多奇趣,松活。

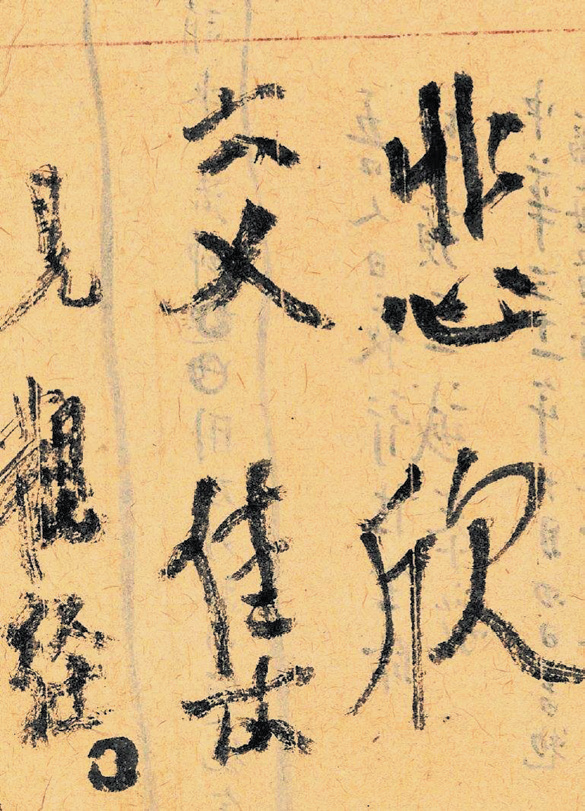

白蕉论书手稿

沈尹默、白蕉都是文人、书家,白是画家,沈不是。沈、白书法在情趣上的不同,也许与其美术天分有一定联系。

当然,真正高级的画家字作品,是在书法技法的前提下,体现画境画意,营构作品感染力的。若不究笔法,妄引画法,炫奇弄巧,便流于杂耍。而真正的画家(传统意义上的国画家),也必是集文人、书家、画家为一身者。

文人字与书家字

文人或擅书,或不擅书。学问大不一定字好。康有为、梁启超、鲁迅、郭沫若、谢无量、高二适是文人,又是书家。蔡元培、王国维、马一浮、胡适、郁达夫、周作人、俞平伯、冯友兰、钱钟书、茅盾、汪曾祺,擅书,文人的标准有余,而书家的标准略欠。贾平凹、莫言,顶多是略擅书。

文人要有全面的修养和天才。现在的作家、教授,不一定是文人。有些作家文史知识十分有限。“五四”第一代作家,大多通儒全才,语言有魅力。第二代就逊色。教授若仅以之为职业,很难说得上是文人。现在写电视剧的作家,连古典文化常识都没有,差错累累。有些文科教授,不懂诗词格律,连七绝也写不出来。号称书法家者,题个词、抄一首古诗词,或张冠李戴,或落款几句话,差错累累,不能文从字顺的现象,比比皆是。我们这个时代,别说人文通识,连基本的文字常识,以及相应敬事的态度,也很缺乏。省委书记不认识本省简称,作协主席读错字、写错字,书协主席错别字频出,大学校长读错字,简直都是常态了。特别是各类书展上,领导写的字,一般都是老干体,个别领导如果写得应规入矩,我都不敢相信他是领导了。

作家、专家、教授身份,不一定意味着是文人,写出来的字,不一定是文人字。文人没有“形学”的才情,没有书法的专业训练,写出的也不会是书法。

书家应通文、史、哲之学,也就是说要成为读书人、文人,这样才有文化人的趣味和见识。删尽俗情即为雅。书家应有形式的敏感,或者直接说,要有书法的天分秉赋。二者不可或缺。

我们在讨论书法美术化的过程中,讨论画家字是天经地义的,似乎讨论文人字有点离题。诚然,画家字以笔墨趣味见长,文人字却以书卷气见长。书卷气,是学问、修养、见识、胸怀的自然流露,而其学问、修养、见识、胸怀中,也正有美术的因素。有成就的文人书家,必有技法基础,也必有美术修养。如康有为、罗振玉,论书画收藏,也堪称大家;鲁迅深通中外美术,藏有大量碑帖拓片,手抄大量汉魏碑刻;等等。有学问了字就好了,那是天方夜谭。

大章法

大章法是近年提出的一个概念。浅白地讲,大章法就是把一幅作品,看成是一幅画一样,整体观念下的构成理念。

其实大章法的观念下,小章法也一定会在服从大章法的前提下,构成部分的形式。一行也是形,一字也是形,一笔也是形,积小成大,争让避就,构成大章法的统一。有人还提出了局部构成,即跨行的笔墨对比问题,是前人没有提出过的。

从书法演进的情况看,源头的美术化,潜在地存在于书法;书法作品用于厅堂张挂,即如条屏、楹联、镜心、中堂之类,它的整体性和美术属性,就逐步被唤醒了。近年,书法的实用功能消失殆尽,又由厅堂转向展厅,美术性得到更进一步加强。这也是当代书法出现分化的基础。

清 王铎 草书《临阁帖轴》 南京博物院藏

展厅导致两个结果:不满足于习见形式,所以眼光扩大到民间书法;在美术观念影响下,对书法形式因素极度夸张。因为眼光扩大到民间书法等“非主流”书法,所以形式得到了开拓,因为极度夸张,需要强烈的对比因素,或谓之制造矛盾和解决矛盾,传统技法体系受到解构,画法被大量引入书法。传统的画法,要建立在书法的基础上;而当代的书法,又转过来向画法汲取营养。这是一个有趣的现象:形式的开拓和技法的解构。

书法复兴第一代书家,大部分借助古典作品,进行突显式试验。照应了书法的欣赏惯性,又有所突破,协调了继承与创新的关系。对形式的关注,可能会产生来于书法的构成艺术、行为艺术,也可能产生杂耍。

唯美形式与陌生形式

如果比照经典书法与当代书法,首先,恐怕没有人认为经典法书没有形式、不是形式。经典书法不但有形式,而且它的形式是无上高妙的形式。因其尽善尽美,姑称之为唯美形式。

判断是否具备继承意义,或者说书写水平高不高,有简单的方法。

点画是否完备。即抽出一个点画,看它是否是完美的。完美的点画是写出来的,不是画出来的。笔法之美,首先表现于点画的完备性,基础是书写合乎法度,得势得力。

字法是否完备。抽出一个字,用笔、结体是否合理;是否充满了动势、张力;是否令人产生丰富的联想。点画完备、字法完备的字,经得起放大、缩小。

行气是否贯通。古人讲一笔书,行气通于隔行,书写过程无始无终,是个自然的、有生命节律的过程。好书气长,无休止;劣书气短,处处支离。书法要有时间意义的节奏,也即体现生命的律动。

章法,也就是整体的感觉。自然书写产生的作品,必浑然一体,无懈可击。现在不少人觉得自然书写过于平淡,要引入设计感,把章法“做”出来,看似章法意识的觉醒,实则陷于“做”,过于聪明,即是卖弄。

形式之外:是否有语辞意义和社会背景,能否取得人与书的统一。不可讳言,当代,综合意义上的完美之作,几乎没有。如弘一《悲欣交集》,堪称完美的作品。

弘一 《悲欣交集》

如果我们能冷静面对经典,将不能不承认经典作品的形式更丰富,更完美无缺。以前总认为赵子昂书无力,取其尺牍临习,才知道力在字中,不可企及。经典作品的品格,决定了它经得起推敲、玩味。经典作品、特别是帖派作品以用为美,我认为是美的最深妙的形式。我之所以认为经典帖派作品是以用为美,是因为作为核心的笔法,是在挥运过程中遵循物理、生理自然形成的,纸笔相发,挥写自然,写出来的效果,才产生骨气血肉的感觉,才通于万事万物,囊括万殊,裁成一相,其势、其力、其韵,在有意无意间,天真烂漫,焕发风采。大美必以用为美。

明式家具、镰刀柄、碗、人体,就可以诠释最实用也最完美的形式。

以用为美与深妙的形式

深挚的情感、深妙的形式,最繁复又最简洁,有直指人心的力量。

尽管我自己坚决不会去学所谓“丑书”,但我并不反对相关的探索。时至今日,大约还没有十分成功的“丑书”作品。

丑到极处即美到极处。丑的意义约有数端。

陌生感,或谓之新颖感。三十年前,街上走个洋人,会跟一群人看,就是因为“新颖”“陌生”。

丰富性。太湖石的皱透瘦,石板是不能替代的。这是空间意义上的丰富性。古树、盆景、古董等,是时间意义上的丰富性。这与美人不一样。美人不能见其迟暮。清代碑派书法,开拓了长锋羊毫、生宣纸条件下的笔法意义,追求“金石气”,基本上是全以中锋、迟涩的书写方法,替代帖派即中即侧、流动不拘的书写方法,牺牲了一些挥写的流动性,增加了点画本身某一方面的内涵。而金文原作,刻范中并无笔法可言,碑碣造像的苍茫感,也大抵由风雨完成。碑派对“金石气”的追求,在我看来,正是以新工具(长锋笔、生宣纸),借用画法而实现的对金石书迹的误读再造。

模糊性。由粗疏形式到精致形式是一般规律。至精则亡。混沌凿七窍。有丑拙意义的字,也多存在于半成熟状态。

然而丑到极处,谈何容易!徐生翁、赵冷月的作品,很多是没有做到真正返璞归真的。赵之谦所谓积学大儒必具神秀,三岁稚子能见天质。赵氏一生,庶几能具神秀,而返回三岁稚子,他是做不到的。当代以丑为宗旨者,多陷于故弄玄虚,装天真、弄玄虚以欺世,颇亦可哂。

不过,书法脱离实用之后,也许为另类的探索提供了更大空间。只要从真诚的愿望出发,独执己见,一定能发掘前人尚未涉及的领域。清代碑学的理论和技术,未必就合乎书法的本来意义,也毕竟拓展了书法的疆域。

未来的指向

美术化是大势所趋。康有为说:“天地江河,无日不变,书其至小者。”变皆为势所逼,不是闭门造车。当代展览发展三十余年,总体上看,近年书法是不断进步的,也产生了一些大家相对认可的作品,但可惜的是,流风数变,忽左忽右,不论何种风格当道,差不多都陷入了做作的怪圈,可谓集做作之大成。

实际上,美术化的大趋势,或弱或强地干涉于当代各种创作理念的创作过程中。“展览体”概念下的工艺化篆书、“俗隶”“今楷”“伪帖学”,通病在于只重形式,没有内涵和深度。所谓“艺术书法”或“丑书”,对形式的迷恋可能更为偏执,但似乎尚没有找到更加高远的理想。与现代艺术相呼应的种种表现,特别是类行为艺术,还停留在复制、摹仿别人的阶段。需要明白的是,现代艺术可能并不以物态的作品为目的,也正因为此,其过程就是核心,是绝对不能重复,更不能摹仿的。第一次在女人裸体上写字,可能是艺术;第二次基本上就是流氓;继续下去,似乎就适合以治安管理条例讨论了。

近来,微信朋友圈中,“吼书”“兰亭奖评选”和某展览被叫停,大概是三件较有影响的事件。后来又有“射书”“描书”相与引人关注,众口喧腾,侧面反映出当代书法的某种困境。真想吼就吼!井上有一写字时,往往嗷嗷有声,大概是情之所至,不能自已,并不为别人喝彩。若为别人喝彩,也就失去了艺术的纯度。名家停滞甚至滑坡的现象,也并不新鲜,几十年来都是如此。以小慧作书,没有深沉的支撑,就玩不出花样了。“流行书风”以“变形”为法宝,究竟能七十二变还是无限可变,也说不清。这些表象的背后,隐藏着一个更大的问题,就是我们为什么要从事书法,书法能做什么?如果只是美术的一个分支,它的表现力、素材和技巧,恐怕都远不及绘画。或潜或显的美术化,是书法发展的一个现象,但并不是目的。如果丧失了人文性的高贵品格,就不免要沦丧为笔墨游戏。

总之,美术化是书法基因中固有的因素之一。书法作品融入环境、用于装饰,驱使美术化觉醒。书法脱离实用,用于展厅,使美术化得到进一步强化。

美术化对人文化有削弱的作用,过于美术化,将使书法部分丧失灵魂,而缺乏更大的动力、更大的鹄的。

面对经典,应该固守什么,弘扬什么?美术意义上独特的面貌,传统意义上的技术和品格相统一,应该是当代书法发展的一个总体方向。

作者:《书法导报》副总编辑